以人成仁 劇以載道

柳蘇凌

《帆影弦歌萬千重》是由李學熹執導,楊建業編劇,吳茜主演的非遺跨界器樂劇。該劇于2020年12月25日在北京隆福劇場首演。

這部器樂劇講述的是蘇州昆班沿大運河北上進京演出的故事,以世界文化遺產為藍圖,展現了南北非遺的獨特魅力。據悉,在北京藝術基金的資助和指導下,《帆影弦歌萬千重》獲2019年北京文化藝術基金跨界融合項目資助,是2020北京大運河文化節非遺原創劇目重要作品,屬東城區委組織部優秀人才支持項目。

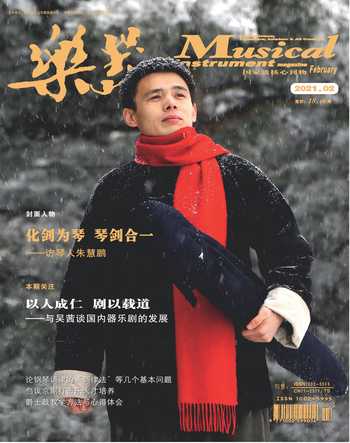

本刊記者在該劇第一輪演出后采訪到了本劇的主演,同時也是國內器樂劇藝術的倡導人——吳茜。

2013年8月,吳茜在美國“全球藝術家和平藝術勛章”國際大賽中一賽成名。比賽要求參賽者具備演奏三種樂器的本領,并運用其他才藝穿插在器樂演奏中,綜合聲、臺、形、表的藝術手段講述一段故事。吳茜認為這項大賽的目的就是為世界器樂劇領域人才進行挖掘與儲備。她不負眾望,在高手如林的賽場中過五關斬六將,成為賽場上的一匹黑馬。富有戲劇性的是,當宣布她獲得第一名時,卻因為過度疲勞而暈倒在臺下,送進了醫院。

本該是被鮮花掌聲簇擁,可吳茜睜開眼睛后聽到的并不是贊美和表揚,指導吳茜參賽作品的德國導演的一席話,猶如一記響亮的耳光,狠狠砸在了她的臉上。他說:中國的文化藝術博大精深,中國古代的唐代樂舞有著如此輝煌的歷史,這其實就是器樂劇的前身。你作為中國人在這條路上才剛剛開始!

器樂劇發展的勢在必行

2018年,吳茜的第一部器樂劇《韻魂弦夢》在全國巡演引起了不小的反響,這是她用了15年的時間創作打磨的嘔心瀝血之作。1997年一次赴法的旅行中偶然突發靈感,在觀看一部舞臺劇后令她心馳神往欲罷不能,她自己也想做一部那樣的劇。那部劇融合了歌、舞、樂等多種藝術手段,就是我們現在看到的器樂劇。掐指算來吳茜鐘情于器樂劇早在她參加美國大賽多年前,就已經萌芽了。

交談中,吳茜意味深長地說:“制作一部器樂劇就像一個孩子從生到養,最終要成人。一部劇最后也要成仁義之“仁”。所謂的“仁”是這部劇對大眾的教化程度,與大眾生活的粘合度,讓每位觀眾能在劇中找到情感的共鳴,這才算是得道成仁。”

她說道:“當年的獲獎不是我有多了不起,而是中國文化高舉了我。我的成長之路確實跟大多數器樂演奏家有所不同。我受家庭環境影響學習了古箏、箜篌和古琴三種樂器。曾經考上北京舞蹈學院附中,但考慮再三最終選擇了器樂演奏專業。從小在能歌善舞的環境下長大,樂器與其他姊妹藝術的結合對我來說是水到渠成的事。很多人說吳茜的成功有特殊性,我承認。但這么多年過去了,大家對器樂劇已經有所了解,眾多藝術院團和藝術家投身與此,不斷推出大型器樂劇作品,說明器樂劇在中國發展勢在必行。我是真心希望能給器樂劇更多關注,在中國給這種藝術形式更多的發展空間。”

在器樂劇領域,吳茜收獲了榮譽和成績,但也讓她深刻地體會到器樂劇在國內遇到的種種阻礙。

做劇20多年才剛開始

在長達兩個小時的對話中,吳茜多次強調:藝術發展不是在真空里,要跟社會的方方面面發生鏈接。器樂劇不是對傳統藝術的背離,沒有顛覆傳統藝術。反而是繼承了老一輩藝術家的精神繼續前行。如果沒有他們留下藝術精粹,器樂劇也就沒有價值和意義所言了。

樂舞器樂劇《帆影弦歌萬千重》在第一輪演出中叫好又叫座。在最后的觀眾滿意率調查中,竟高達97%。每兩年做一部劇,吳茜認為這是比較理想的創作狀態,但現實環境會有很多的不允許。

在慢工出細活兒的背后,其實也反映了大多數民營樂團在創作環境方面的問題。尤其與國家級的藝術院團相比,民營院團藝術創作活動是自負盈虧,在有限的創作可能和空間上,理想常常和現實進行著各種妥協和拉鋸。但藝術始終是第一位的,也只有藝術才能創造出更多價值。

她坦誠地說,投入藝術時她可以肆意揮灑、淋漓盡致,但同時也要隨時轉換角色,面對藝術之外的一切人、事、物。她說藝術之外的事情更修煉一個人,為了做好劇,要承受一切,讓自己成長。

“我希望行業、社會能給器樂劇一個良性的文化空間。這么多年深刻地感受到要想成事,必須要脫胎換骨。對我來說這20多年才剛開始。”

人才決定了器樂劇的發展

器樂劇形式逐漸被重視是最近幾年事,特別是大型民族器樂劇的廣泛出現。對廣大百姓來說器樂劇的形式,仿佛給民族器樂演奏穿上了“故事的外衣”,不再是正襟危坐,過于單調的表演,通過視覺、聽覺、感覺,并加之現代科技手段講述一段以器樂演奏為核心的,有血有肉的故事。

吳茜直戳要害地談到:成熟的器樂劇呈現,決然不是僅僅加聲、光、電等多媒體手段,跨界融合等一些說法,就稱之為劇了。這些都是手段,很好辦。重要的是人才,能支撐起一部劇,在臺上表演起來的演奏人才。

有媒體對現代器樂劇形式作出評論,認為與其說是劇,不如說是“樂舞詩畫”。器樂演奏對劇情發展意義不大,似乎是樂器與表演兩張皮。歸因起來,是缺乏專業的器樂劇人才所致。

在國外器樂劇屬于成熟的藝術表現方式,嚴格來說器樂劇屬于音樂劇的一個分支。器樂劇人才符合幾個條件:從小就學樂器,具備三種樂器演奏的能力,此外還有有聲、臺、形、表等一定的舞臺功底。吳茜自己做器樂劇的初衷,就是想多儲備一些器樂劇的人才,目前的器樂劇人才儲備是決然不夠的,演員的高度決定一部劇的呈現高度。

她說:“器樂劇演員是要就像京劇演員一樣,從小培養,什么都會。除了樂器演奏能力,還要具備舞臺表演的其他能力,缺一不可。”

少說多做儲備人才

多年來,吳茜也曾試圖對器樂劇基礎人才培養做各種嘗試。她呼吁在藝術院校建立器樂音樂劇專業。她曾跟北京舞蹈學院舞蹈教育專業有過成功的合作經驗,中央戲劇學院和北京電影學院等專業的音樂劇系都可能會是音樂劇人才的儲備庫。

對于器樂劇演員來說,最重要的還要有一顆對中國民族文化的敬畏之心和強烈責任感。人才問題不解決,器樂劇就總是停留在概念,無法達到國際化的高度。今年我們會做一個少兒版的器樂劇,從孩子中挖掘器樂劇人才。如果一個孩子可以從小做到器樂劇演員的基礎,一定會喚起更多人的信心,少說多做。

民族器樂劇存在的意義

民族器樂演奏藝術發展到今天,有沒有必要進行器樂劇形式的創新,吳茜解釋道:“或許,我的經歷比較特殊。我參與了很多大型藝術演出活動。對器樂演奏藝術有著綜合化的視角。為什么好多重大晚會,器樂節目用的不多。而且一到器樂節目大家就出去上廁所了。為什么?因為器樂節目‘不好看’,對于現代的人來說,缺乏吸引眼睛的內容,與時代審美有距離。而歌舞節目恰恰能把人吸引到劇場里來。”

“藝術是時代的產物,我們不能說哪種藝術形式好或者不好。而是放在時代的背景下,以貼近勞苦大眾的方式,用他們接受的方式教化于人。”

“藝術家也是要吃飯生活,沒有票房,畢業生就失業,藝術院團就要解散。說到底中國人其實還沒有養成劇場文化消費的習慣,培養出來那么多器樂演奏家,推向社會之后要這些人干什么?有沒有飯碗?這都是現實的問題。”

器樂劇挖掘劇場價值

劇場文化缺缺失對國內藝術市場來說是一塊兒硬傷,特別是對器樂劇這種新興的藝術形式,更是一種挑戰。這也是不斷把視角伸向觀眾,把劇目做到觀眾心中的初衷。這既是藝術創作的需要,也是藝術營銷的必要方式。一切,以人為本。

吳茜在《韻》劇的運營中積累了寶貴的經驗,為了吸引觀眾,每場演出都會進行優化,場場演出呈現都有新內容的,同一部器樂劇有不同的看點。所以吳茜把同一部劇做成了話劇版、樂舞版等不同版本,吸引大家走進劇場觀看,將劇目最終打造成劇場演出的IP,成為一個品牌。今年首演的《帆》劇也是因循前面的制作經驗,在一個故事框架內進行合理化的藝術加工,4月份再演,將會加大舞蹈因素,在節目編排上做更大的提升。

吳茜說道:“藝術形式沒有最好,只有更好,每次演出的調整就是讓故事不斷合理化,不斷提升。”受到疫情影響,她也在打算未來將劇目推上網絡,挖掘更多的市場渠道。

“還是希望觀眾們能養成劇場文化消費的習慣,促進形成良性的劇場文化消費。另外,觀眾來到劇場后,通過劇目,找到文化與精神的契合點和共鳴。因為中國文化相識、相知、相愛。我愿意等他們,是因為他們值得我等,也因為我們值得他來。每一個人都會在每一個劇中找到自己的夢想,找到自己成長的心酸。”