福建泉州北管的 樂隊與樂器制作(下)

(接上期)

四、泉州北管特色樂器的材質和定弦

(一)拉弦樂器

1.伬胡

是由于外弦為2音(5 2定弦,俗稱“伬調”),2為泉州北管工尺譜的伬音,故稱伬胡。胡桿、胡軸、胡筒均為木制。因本地盛產龍眼、荔枝,胡桿為龍眼或荔枝木制。琴軸為黃楊木或其它硬木制的,雕有蘭花枝桿。胡筒呈喇叭狀,胡面大而后音窗略小。面板為梧桐板,直徑為15厘米,胡筒后部直徑為13厘米,胡筒長13厘米,胡桿全長70厘米。胡馬至胡根部距離為10厘米。弓桿用竹雕刻,全長70厘米,馬尾長65厘米。由于各時期所流行的胡桿長短不一,所以定弦也隨之而不一,定弦以1=?E和E的5 2定弦(俗稱“正調”)為常見。也有1=?E和E的6 3定弦(俗稱“工士調”)。伬胡是泉州北管的中音和特色樂器,音色質樸優美,剛柔相濟,特別是同類樂器的多種定弦(俗稱“雜調”),你無我有,相映生輝,音樂色彩奇妙無窮。

2.大伬胡

又稱“老胡”,和伬胡形狀、用料完全一樣,只是比伬胡型號大一些,作為次低音樂器。胡筒板直徑為19厘米,胡筒后部直徑為15厘米,胡筒長15厘米,胡桿全長80厘米。胡馬至胡根部距離為12厘米。弓桿長70厘米,馬尾長65厘米。定弦以1=?E和E的5 2定弦為常見。大伬胡的音量宏亮,音色渾厚,節奏感強。

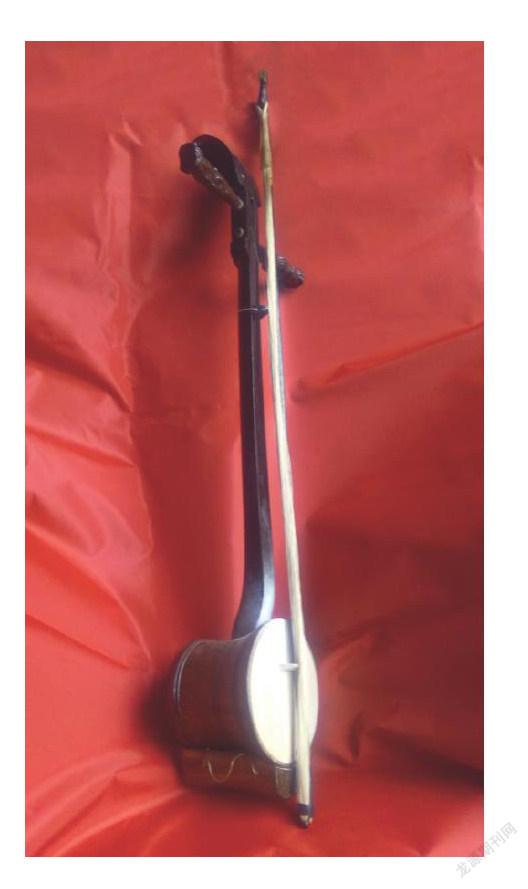

3.仕胡

是由于外弦為6音(2 6定弦,俗稱“仕伬調”),6為泉州北管工尺譜的仕音,故稱仕胡。胡桿、胡軸、胡筒均為木制。胡桿為龍眼木、紅木、烏木制。琴頭精雕細刻,稱鱟扇尾。琴軸為黃楊木制的,雕有梅花枝桿。胡筒呈喇叭狀,胡面大而后音窗略小。面板為梧桐板,直徑為12厘米,胡筒后部直徑為10厘米,胡筒長10厘米,胡桿全長61~66厘米。胡馬至胡根部距離為8厘米。弓桿用竹雕刻,全長68厘米,馬尾長62厘米。由于各時期所流行的胡桿長短不一,所以定弦也隨之而不一,一般以1=?E和E的2 6定弦為常見。仕胡是泉州北管的中音和色彩樂器,音量較大而明亮,音色甜美抒情。

4.工胡

又名“廣胡”“鋼胡”,是由于外弦為音3(6 3定弦,俗稱“工士調”),3為泉州北管工尺譜的工音,故稱工胡。是根據高胡改造的,以前用竹筒,現胡桿、胡軸、胡筒均為木制。因本地盛產龍眼、荔枝,胡桿為龍眼木或荔枝木制。琴頭精雕細刻,稱鱟(hòu)扇尾。琴軸為黃楊木或其它硬木制的。胡筒呈喇叭狀,胡面大而后音窗略小。面板為梧桐板,直徑為10厘米,胡筒后部直徑為8厘米,胡筒長9厘米,胡桿全長60厘米。胡馬至胡根部距離為6厘米。弓桿用竹雕刻,全長68厘米,馬尾長62厘米。一般以1=?E和E的6 3和5 2定弦為常見。工胡是泉州北管的高音樂器,音量大而明亮。

5.大胡

大二胡的統稱,胡桿、胡軸、胡筒均為木制。因本地盛產龍眼、荔枝,胡桿為龍眼或荔枝木制。琴軸為黃楊木或其它硬木制的。胡筒呈八角狀,胡面大而后音窗略小。面板為蟒蛇皮或梧桐板,直徑為24厘米,胡筒后部直徑為22厘米,胡筒長28厘米,胡桿全長120厘米。胡馬至胡根部距離為13厘米。弓桿用竹雕刻,全長89厘米,馬尾長80厘米。一般以1=?E和E的5 2和1 5定弦為常見。大胡是泉州北管的低音樂器,相當于西洋樂隊中的大提琴,節奏感強,一般由教習北管的師傅或造詣較高的人員演奏,突出重拍,控制音速。

(二)彈撥樂器

1.小三弦

又稱“北三弦”,琴筒、琴桿由龍眼木制精雕細刻而成。筒壁嵌山水花鳥之類,琴頭雕刻鱟扇尾。三枝琴軸用黃楊木或其它硬木制成,琴軸長12.5厘米,琴桿長87厘米,馬放置在琴面的1/3之處。小三弦為泉州北管的彈弦樂器,空弦以1=?E和E的5 1 5和5 2 5 音,也有只張一根弦的。右手的技巧以彈、挑和滾奏為主,其節奏型以三、五、七為主骨干音同音反復,音色顆粒性強,富有穿透力。

2.雙清

中國古老的樂器之一。因其琴筒呈八角形,故又稱“八角琴”,琴筒的兩面都嵌梧桐板。筒壁、琴桿均為龍眼木或雜木制,精雕細刻而成。制作工藝較好的雙清筒壁嵌有山水花鳥之類。二琴軸為黃楊木或茶樹枝制,長13厘米。雙清琴桿全長97厘米,指板上有竹制品十二品,品與品之間距離為上疏、下漸密,琴面系統的佛手稱“海底”,琴面寬29厘米,呈八角形,琴壁厚為5厘米。泉州北管的雙清為二條弦的中音樂器,為1=?E和E 2 5(俗稱“合尺調”)和1 5(俗稱“合上調”)定弦。其琴筒共鳴箱較大,因而共鳴度較強。也有雙清琴桿只張一根弦,空弦為1=?E和E的5音,演奏法和音質特征基本與小三弦相似,由于它們點狀式的音色個性突出,成為配合大胡控制音樂節奏、速度的左右手,被俗稱為“雙槳”。另,泉州北管藝人通常要將買過來雙清的品位進行重新調整,以適應北管音樂的演奏。

五、泉州北管地域樂器的制作過程

(一)拉弦樂器

1.伬胡

先制作琴筒,第二步制作琴筒面板,第三步制作琴桿、琴軸,最后上弦、馬試音,瓢胡、板胡、大伬胡制作方法與此相同。

2.仕胡

先制作琴筒,第二步制作琴筒面板,第三步制作琴筒底座,第四步制作琴桿、琴軸,最后上弦、馬試音,工胡制作方法與此相同。

3.大胡

先制作八角琴筒,第二步封粘蛇皮或板,第三步制作琴桿、琴軸,最后上弦、馬試音。

(二)彈撥樂器

1.雙清

先制作八角框架,第二步制作框架前面板,第三步制作琴桿、琴軸,第四步制作框架后面板,第五步制作徽(定音梯),最后上弦試音。

2.小三弦

先制作琴筒,第二步制作琴桿、琴軸,第二步封粘蛇皮,最后上弦試音,大、中三弦制作方法與此相同。

結 語

綜上所述,福建泉州北管樂隊的組成在基本保留江南絲竹樂器原來編制的基礎上,又增加了其他民間音樂的樂器,如:京劇音樂的京胡、月琴,廣東音樂的椰胡、高胡,閩南音樂的小嗩吶,莆仙音樂和泉港本地的雙清、小三弦、仕胡、伬胡、工胡、大胡等,擴大它的編制,豐富其音樂表現,獨具地域特色;樂器制作和使用既有民族樂器的共性,又有泉港的區域個性,如:定弦和品位的設定以及演奏方法等。泉州北管樂器可以用“古、土、雅、特”四個字來定位。

1.“古”,即泉州北管樂器有個共同點:古老。像雙清,從其樂器本身的形態、規格、制作、功能及藝術表現力看,是迄今逾千年的古老樂器,而且世代傳襲,改良的成分甚少;而仕胡、伬胡、大伬胡、小三弦等,據考證,宋代以來就有這些民間樂器,而且還有表演組合。

2.“土”,即泉州北管樂器有個共同點:土俗。樂器材料就地取材,主要使用當地的龍眼木、荔枝木、硬木和茶樹枝等,制作師傅和藝人都是本地土生土長。

3.“雅”,即高雅也是泉州北管樂器的一個共同點。這些樂器制作精良,具有較強的科學性和藝術魅力,而且在琴頭、琴軸、琴筒、琴柱上十分注重民間工藝的包裝,雕刻花草、人物、動物,具有很高的工藝價值。

4.“特”,凡聽過泉州北管樂器演奏的專家學者都有同樣的看法:很有特色。首先,這些古老的樂器歷史悠久,制作精良。這些古老的樂器能夠保存至今,無論從其傳統文化深厚積淀的含金量或是工藝的精雕細刻,都令人嘆為觀止。對泉州北管的樂隊組成與樂器制作的研究,探索該樂種的音樂個性特點和樂器制作的獨特性才剛剛開始,限于篇幅,待后闡述。

參考文獻:

[1]梁廣程,潘永璋. 樂器法手冊[M].北京:人民音樂出版社,1982.

[2]中國藝術研究院音樂研究所. 中國樂器介紹(修訂版)[M].北京:人民音樂出版社,1985.

[3]黃嘉輝.福建泉港北管概述[J].西安音樂學院學報交響,2004.

[4]李尚清.莆仙民間樂器簡論[Z].閩臺傳統音樂學術研討會論文集,2004.

[5]李寄萍,黃嘉輝. 泉臺北管比較研究[J].泉州師范學院學報,2006.

[6]李寄萍,黃嘉輝. 泉州北管概論[M].廈門:廈門大學出版社,2008.

[7]泉港人文叢書編委會. 泉港北管音樂[M].北京:中國文史出版社,2008.