淺談勃拉姆斯 《E大調單簧管與奏鳴曲》 作品第120號

原丁

約翰內斯·勃拉姆斯(1833~1897),德國音樂史上最后一個有重大影響的古典作曲家。勃拉姆斯的作品極少采用標題,他重視奧地利民歌,曾有九十余首改編曲、創作形式繁多的重奏曲,這大大提高了他在室內樂創作中的地位,他的室內樂作品件件都是杰作。

勃拉姆斯晚年鐘情于單簧管的音色是因為他在1891年結識了單簧管演奏家米爾菲爾德,更因為米爾菲爾德出色的演奏而喜歡和崇拜這位單簧管演奏家,勃拉姆斯認為單簧管的音色更適合與鋼琴配合。他的兩首單簧管奏鳴曲是他創作的最后室內樂作品。

筆者一直非常喜歡勃拉姆斯的室內樂,認為晚年勃拉姆斯的作品更加完美、更加動人、更加深刻,特別是《a小調單簧管三重奏》《b小調單簧管五重奏》《兩首單簧管奏鳴曲》。

《第二單簧管與鋼琴奏鳴曲》從題目來看,這首樂曲的鋼琴份量很重,要求鋼琴演奏者與單簧管演奏者之間的配合要非常緊密,要像親密無間的伙伴,在呼吸、氣口、音色、細節等方面都對演奏者有極高的要求。而我所闡述的只是我個人的一些心得。包括我對音樂的理解,與單簧管演奏者之間的合作僅僅是我個人的一些看法,我認為要演奏好這首作品必須要對音樂進行分析,找出樂章之間的區別,以至于一些表情記號等都要做深入地研究分析。這首作品跟《第一單簧管與鋼琴奏鳴曲》一樣,也于1894年創作完成,并于1895年1月首演于維也納,而不同的是這首作品是三個樂章,它與前文所說的《a小調單簧管三重奏》《b小調單簧管五重奏》一樣,同屬于勃拉姆斯晚年專門為單簧管演奏家米爾菲爾德創作的室內樂作品。在此,我要強調的一點是,這首作品并非一首帶鋼琴伴奏的單簧管獨奏作品,而是單簧管與鋼琴二重奏作品。當我們深入分析其中的主題動機、趨式結構、音色布局時,我們就會發現,其中鋼琴與單簧管的份量是等同的。

本文主要分析的是第二樂章的音樂、結構等方面。與第一樂章密接和應、一氣呵成的寫法不同,第二樂章各個部分、各個段落之間的分段及分句點都非常清晰,因此其樂思的發展、對比都顯得相對清晰。當然,這實際上也是由這一樂章諧謔曲的基本性格所決定的。從總體曲式結構上看,第二樂章屬于非常歸整的復三部曲式。其中,第1小節到第80小節為第一部分;開頭以單簧管吹奏出詼諧的歌謠旋律。第81小節到第138小節為完全對比的第二部分;由鋼琴聲部進入較安靜但聲音飽滿的像圣詠般的樂段。而第139小節到最后則是第三部分,它基本上是對第一部分的完全再現。尾聲在漸弱聲響下漸漸消失結束。

與曲式結構的規整、清晰不同的是,這一樂章第一與第三部分的和聲及調性具有游移和模糊化的傾向,這主要表現在作曲家對能清晰地建立調性的和聲進行的有意避免的寫法上。這一點,我們將在下文中詳細論及。

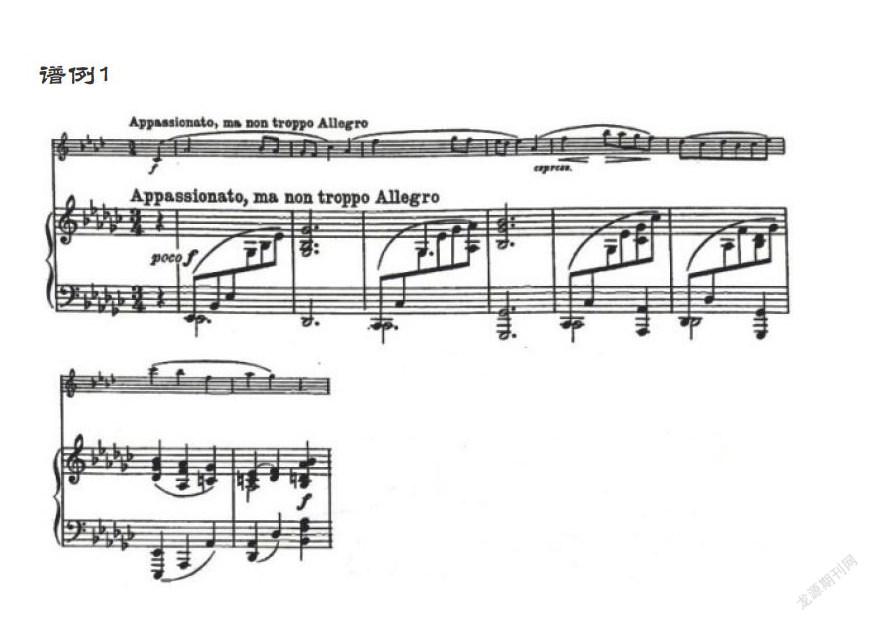

第二樂章的第一部分明顯可分為三個樂段。其中,第1小節至第16小節為A樂段,這是一個非常標準的反復式的樂段。如譜例1中所示,主題一開始出現時,其和聲為非常清晰的降e小調主和弦,然而在往下的進行中,降e小調的特征音—升七級音還原B音卻始終沒有出現,直到第一句的結束處第8小節,和聲居然還停留在降G大調的屬和弦上,很顯然作曲家在這里是想故意造成這一對關系大小調的模糊化,以造成一種音響上的動蕩感;不過,第8小節的最后一拍最終還是出現了降e小調屬七和弦到主和弦的進行,這一進行的目的只不過是為了再次重復一次開頭主題的旋律。在第九小節,鋼琴的solo則達到了一個小高潮。在這一句里,鋼琴的音色應毫無保留地亮出來,在第三拍上可以做一個短暫的停留。而當這一旋律在鋼琴聲部再一次來到降G大調的屬和弦上時,降e小調的典型和聲進行則完全消失了。取而代之的是建立在更不穩定的調性上的新的樂段B。

很顯然,B樂段與A樂段的開頭的材料來自相同的核心動機:上行跳進小六度,這表明了兩個樂段之間的聯系。其中,第16小節到第20小節由單簧管聲部擔任的旋律為B樂段的第一樂句,而第21小節到第27小節由鋼琴聲部擔任,在第一樂句旋律的基礎上模進的旋律則為第二樂句。這兩個樂句的和聲進行與A樂段的兩個樂句相比,顯然其調性更加游移不定,我們甚至無法從中找到一個能建立調性的和聲進行。直到第26小節最后一拍與第27小節形成的降e小調屬七到主和弦的進行,仿佛宣告了主調的暫時回歸,而緊隨其后的正是A樂段的主題旋律的一次再現,見譜例2。

然而,作曲家并沒有讓音樂在此處重新歸于穩定的調性,而是在旋律再現的同時將調性再次轉到了降G大調上,緊接著通過運用等音和弦,將調性突然引至B大調,而B大調正是第二部分的主要調性,作曲家在此呈現出這一調性,顯然是在對后一部分進行預示。見譜例3。

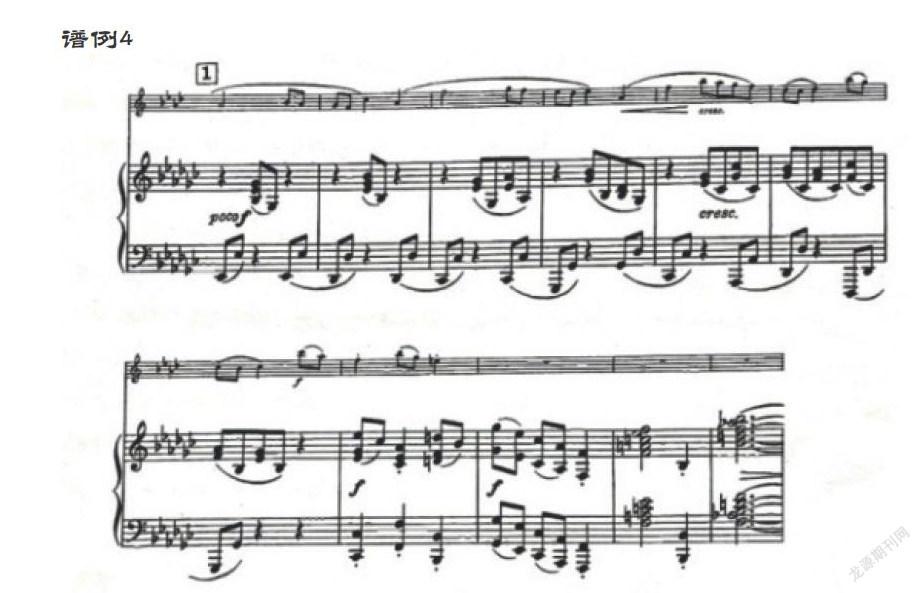

在譜例3中的最后兩小節,請注意鋼琴的力度是ff,因此可以看出,這是一個大的分句。演奏者在這一句上應該充分強調力度。從表面上看,在第37小節到第46小節應注意鋼琴的小連線和左手低音的走向。通過其與A樂段的對比,我們可以觀察到如果說A樂段的目的是要將調性引向游移、模糊的邊緣,那么這一段則是徹底將游移化了的調性重新拉回到主調。這一點我們可以從第47小節的降e小調屬七和弦的長音持續上清晰地感受到,見譜例4。而之后的音樂發展則都是在對降e小調主和弦的不斷強調中進行的擴充。

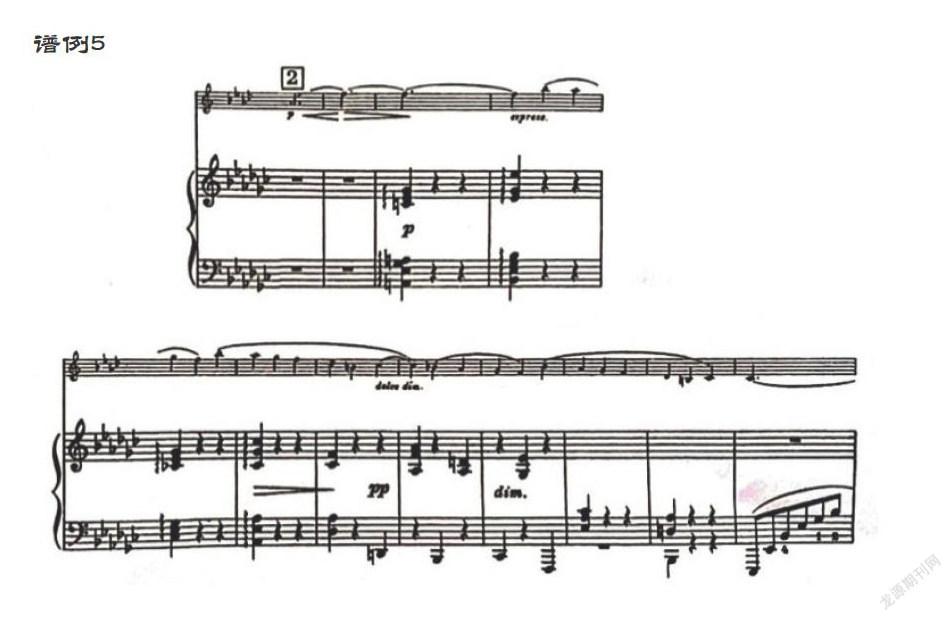

從第48小節到第52小節,鋼琴聲部可以跟隨單簧管聲部做一個前緊后松。特別請注意在54小節的最后一拍,有一個piu dolce,鋼琴的音色要有明顯的變化。速度也可以稍緩一些,但在下一小節中要馬上回到原先的速度。在隨后的幾小節中,鋼琴聲部要配合,烘托單簧管聲部做一個大cresc,這樣才能更加體現出來作曲家標記G.P的意圖。在第77小節到第80小節的地方,單簧管是兩個比較輕的長音,所以鋼琴聲部的演奏既要連貫還要保持很輕的力度。不要做太多的漸慢,最后一個音可以稍長些。見譜例5。

第二樂章的中部(我們可標記為B部)與諧謔性的A部在音樂氣質與性格上形成了鮮明的對比。B部主題具有肅穆的、圣詠般的特性,這一點從其以縱向和弦為主的織體構成方式上就能清楚地觀察到。同時,這一部分極為穩定的調性——B大調也與調性不斷游移的A部形成了鮮明的對比。

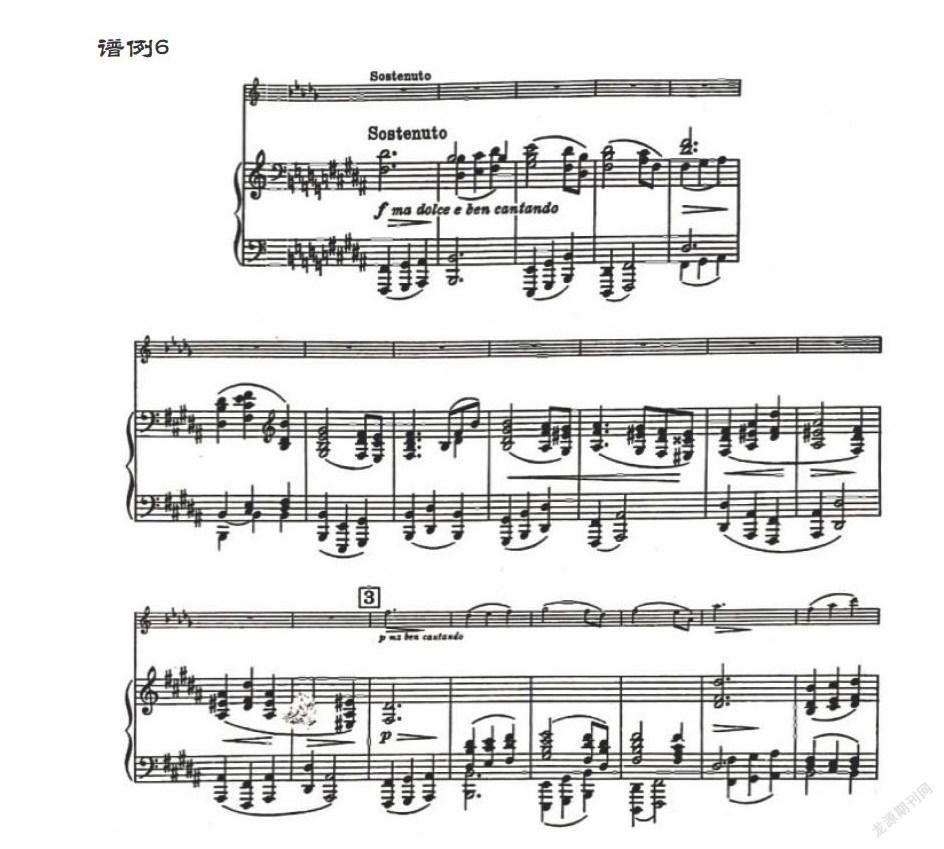

根據B部主題材料及調性的布局,我們可以看到,其總體的結構是一個再現單二部曲式。其中,第81小節到第94小節為第一樂句,完全由鋼琴演奏者擔任。速度可以稍流動些,力度不要太響,以歌唱為主。聲音要感覺一直保持。橫向的線條,大的樂句需要演奏者注意。尤其是要注意到譜面上細微的表情記號。而第95小節到第108小節為第二樂句。這一句單簧管聲部接著鋼琴的余音輕輕吹奏。更添加了單簧管獨有的憂郁音色,但請注意憂郁并不代表聲音虛。從第101小節到第104小節,兩位演奏者需要做一個明顯的cresc,為了單簧管在104小節處結尾的換氣。這兩個樂句形成了一個標準的開頭材料相同、結尾和聲不同的平行樂段。與A部分相同的是這兩個樂句的音色安排也是鋼琴聲部奏一個樂句,而單簧管聲部奏下一個樂句,見譜例6。

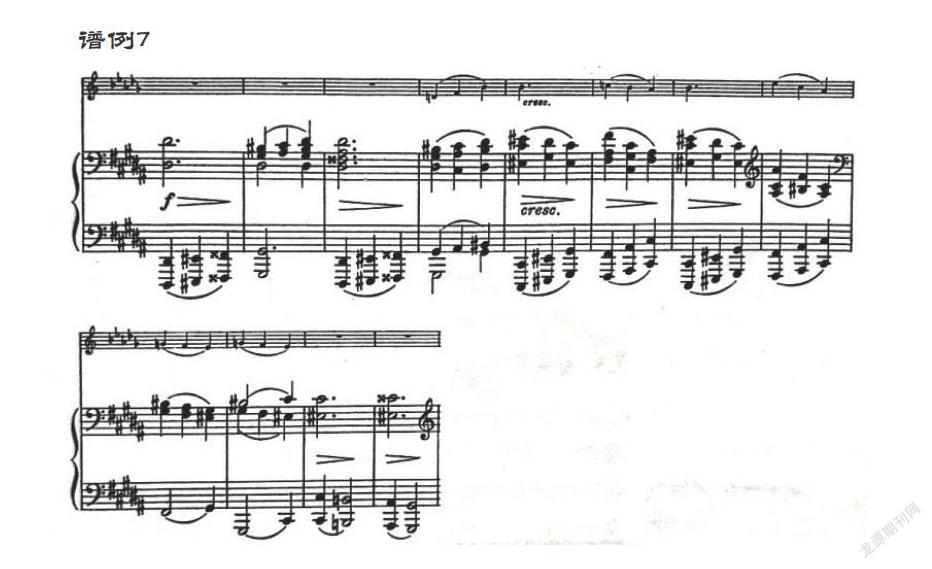

第109小節到第120小節為B部第二樂段的第一句。第109小節鋼琴聲部的第一個音應忍一下再彈,因為這一段落整體上都要比前面厚重,語氣上也要更多一些。雖然作曲家在每一小節都標有漸弱,但我認為漸弱不要太明顯,這樣會顯得樂句很碎。還應該把整體的音樂前進的趨勢演奏出來。而作曲家在標有漸弱的同時也有漸強的標記。而從第117小節到第120小節,我認為每一小節在力度音色上都應該有變化,前兩小節因為有單簧管的存在可以一同從mf到f。而后兩小節僅僅是鋼琴聲部,應明顯的做一個f到mf。這樣的層次變化是為了引出下面段落的小高潮。除此之外,這一樂句與前一樂段的對比還來自于二者的調性。第一段一直處于穩定的B大調上,而第二段則轉到了其平行小調升g小調上。見譜例7。

第121小節到第135小節為第二樂段的第二樂句,從這一句的旋律材料上看,顯然是對第一樂段的再現,只是其發展有所不同。而這一句的調性回到了B大調。這里演奏者的力度需要一直保持,但在保持力度的同時請不要忘記歌唱和連貫性。特別是鋼琴聲部的演奏,音色飽滿而需要更多的歌唱,持續保持的音響,見譜例8。

從第139小節開始到最后的部分顯然是對A部分的完全再現,正因為是完全再現,對演奏者更要要求音樂上的豐富對比,這就必然要求在音色、力度層次上的布局要變化。如第160小節到166小節鋼琴聲部的solo,在第一段是比較平穩的演奏比較適合,而在這里表情記號的幅度要稍微加大。而在第189小節到198小節,則要比前面演奏的平穩,音色變化也不要太頻繁。這里需要強調一點的是,因為整個樂章的感覺都比較清新、明朗。所以,我覺得單簧管聲部的力度,特別是作曲家標有p的樂句不要太控制音色,而需要注意的是冗長的氣息。除了第217小節處的尾聲中對第一樂段同一處材料(第66小節的結尾句)進行了時值的相對延長外,其余部分基本與A部分相同,在此不再累述。