漢江流域水文站網優化調整與管理機制研究

周文靜 蔣四維

摘要:為了全面提升漢江流域水資源管理水平,提高水文預警能力,以適應漢江流域最嚴格的水資源管理、防汛抗旱、水資源管理調度的需要,在分析漢江流域已有水文站網的基礎上,統籌流域防汛、水資源開發利用和最嚴格的水資源管理及南水北調中線工程等需求,參照世界氣象組織(WMO)有關“容許最稀站網”指標對現有水文站網進行了評價,并對當前流域水文管理機制開展了探討研究。結果表明:漢江流域水文站網基本滿足流域防汛抗旱、水資源管理的需要,但部分站點分布不合理,仍需優化調整。

關鍵詞:水文站網;站網評價;優化調整;管理機制;漢江流域

中圖法分類號:P336文獻標志碼:ADOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2021.08.002

文章編號:1006 - 0081(2021)08 - 0012 - 04

1 研究背景

漢江是長江最大支流,是南水北調中線工程、陜西省引漢濟渭工程的供水水源地,也是我國首個以流域為單位的最嚴格水資源管理試點。隨著流域內經濟社會的發展,南水北調中線一期工程建成引水,漢江流域水資源、水生態環境壓力日益顯現,流域管理面臨較大挑戰。為實行漢江水資源統一配置和調度,建設流域水資源管理監控設施,基本實現漢江流域水資源管理和保護信息化,建立了流域與區域相結合的流域管理工作機制,滿足當前情況下流域多種監測功能的綜合需要,需在現有水文站網的基礎上重新審定站網設置目的與服務目標之間的關系,調整站網布局和功能,以滿足社會經濟建設和科學研究對水文資料的要求。

水文站網是在一定區域或流域內,按一定原則布設的各類水文測站構成的水文資料收集系統[1]。根據觀測項目劃分,可將水文站網進一步細分為流量、水位、蒸發、泥沙、雨量及水質等站網類型;根據服務功能不同,可將水文站網劃分為水資源和汛情預報站網。

水文站網規劃工作主要內容包括站網現狀與需求分析、規劃原則與目標、站網布局、監測項目、管理方式和效益評價等。水文站網分布是否科學、密度是否得當、運行管理是否規范,直接影響到水文資料的可靠程度和能否滿足經濟發展和社會需求。

漢江流域水文站網按以下原則進行規劃[2]:①按照漢江流域加快實施最嚴格水資源管理制度試點方案規劃的重要水系節點控制斷面、省界控制斷面、重要水利工程控制斷面和重要城市等水資源管理對象,規劃建設水資源監測站網;②規劃站網應能滿足水量預報精度、時效、預見期以及水資源管理等要求; ③充分利用現有站網的原則,在此基礎上,根據實際需求采取信息共享、更新升級及新建、遷移等方式補充完善。

2 流域概況及水文站網現狀

2.1 流域概況

漢江是長江最大的支流,發源于陜西寧強縣秦嶺南麓,干流全長1 577 km,流域面積15.9萬km2,流域范圍涉及鄂、陜、川、甘、渝5省(直轄市)20個地(市)區,78個縣(市),流域多年平均水資源總量573.18億m3。

漢江流域北有秦嶺、外方山與黃河流域為界,東北以伏牛山、桐柏山與淮河流域毗鄰,西南以大巴山與嘉陵江流域相鄰,東南為江漢平原。整個地形西北高東南低,形成一個東南向敞開的喇叭形,使東南季風可長驅直入流域,加之北界的秦嶺山脈,一般高程在2 500~3 000 m之間,它不僅有抬升氣流的作用,且阻滯北方冷空氣侵入,因而這里成為我國南北氣候交界地帶,流域內氣候較溫和。

漢江流域的氣溫上下游相差不大,冬季溫暖,霜期較長,冰凍現象不嚴重,平常年份漢江干流無冰封現象,只有沿河灣處有薄冰。上游山地冰凍現象比中下游普遍,海拔2 500 m左右的山地5月間亦有結冰現象。夏季炎熱,各月平均氣溫高于22℃,愈往下游,氣溫愈高,但相差僅2℃~3℃,可見該流域夏季普遍炎熱。

漢江流域降水主要是雨量,降雪、冰雹很少。多年平均雨量約700~1 100 mm,年內分配極不均勻;年平均雨量分布大致自西北向東南遞增。鄖陽區以上,盆地河谷的年雨量均在700~800 mm之間,大巴山與武當山約1 000~1 200 mm,高山地區約1 000 mm,中游800~900 mm。各季雨量的分配頗不均勻,主要集中在夏季。夏季大規模降雨主要是北方冷空氣南下所致。

2.2 水文站網現狀

漢江流域水文記錄始于1929年,但僅限于干流中下游的少數水位站。到1935年增設了安康、白河、鄖縣、襄陽等控制性水文站達10余處,觀測水位、流量。這些測站除1934~1947年期間停測外,其余各年均有連續記載。1949年后,漢江干、支流又增設了大量水文站、水位站,目前整個流域水文站118座、水位站190多座,雨量站833座,蒸發站3座。漢江流域水文站點分布如圖1所示。

3 水文站網評價

3.1 評價方法及依據

參考世界氣象組織(WMO)有關“容許最稀站網”的指標,將漢江流域流域面積除以現有水文站、雨量站、蒸發站數目得到水文站、雨量站、蒸發站的相應站網密度,與WMO溫帶、內陸和熱帶的山區條件下容許最稀站網密度比較,從而論證漢江流域站網密度是否滿足要求[2]。

3.2 密度評價

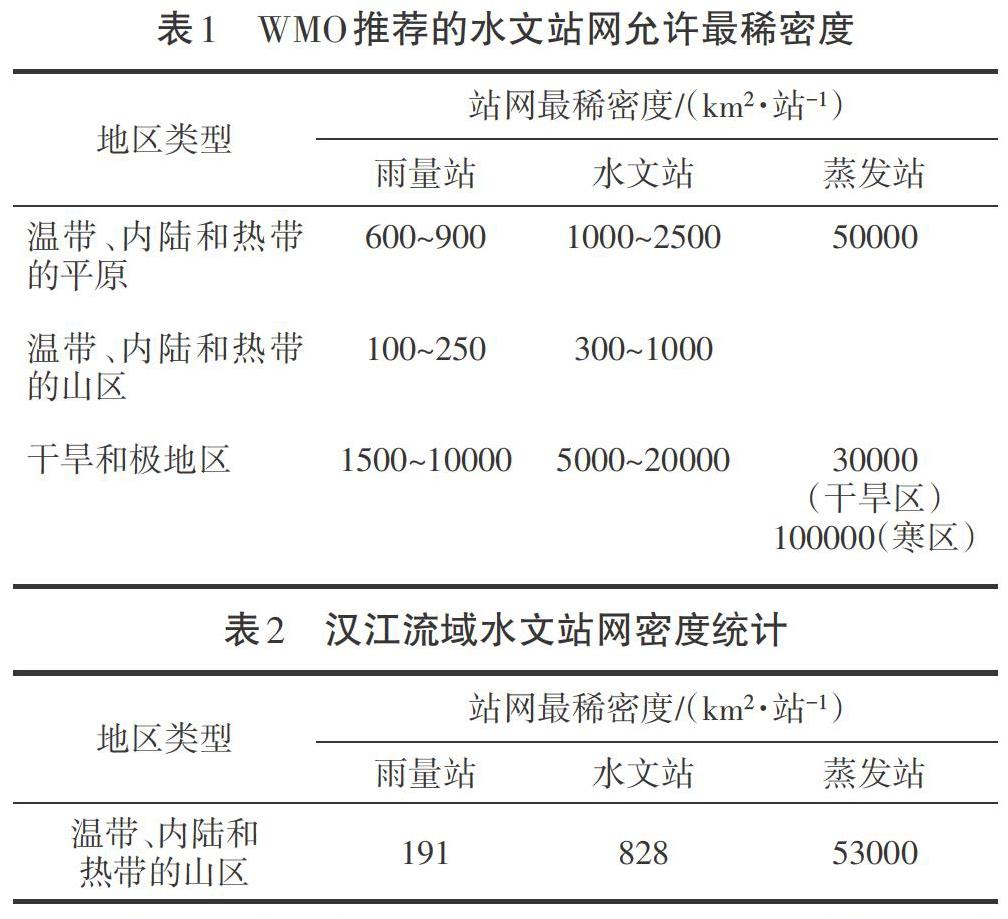

根據WMO對各國平均情況推薦的最稀站網密度,見表1。結合水文站網功能配套理論,對漢江流域水文站網密度進行評價,見表2。由表1,2可以得出:漢江流域水文、水位、雨量站網可以滿足流域水文站網下限密度,蒸發站網基本滿足最稀密度,但從蒸發站位置分布分析,丹江口水庫蒸發站和黃家港水文站僅相距5 km,觀測條件基本相同,功能重復,故仍有進一步優化的空間。

3.3 功能評價

隨著漢江流域梯級建設和水資源開發利用程度加大,漢江流域水文站網特性和需求發生了改變,尤其是自丹江口水庫加高后,水庫死水位和汛限水位均已提高,漢江流域內部分水文站、水位站現處于常年回水淹沒區,導致原先多處站點收集數據不再具有代表性,功能高度重復[3]。

隨著國家對水環境監測力度的不斷增大,水質站網密度需要進一步擴大,這就導致了當前水文站網存在站網功能不全面、監測項目空間分布不合理等問題,且河道的綜合開發對河道特性、洪水徑流特征和水文測驗條件改變較大,因此部分水文測站面臨遷站、撤銷、新建等優化調整。

4 調整建議優化

4.1 優化調整站網分布與功能

(1)水文站。通過收集漢江流域長系列的水文資料發現,自丹江口大壩加高后,漢江中游段部分測站受水庫蓄水影響,處于常年回水淹沒區,水位流量關系線紊亂,測站原功能喪失。對干流中游段水文站數目,按照大河控制站遞變率法進行計算,滿足設站數目上、下限要求。綜合流域整體情況及丹江口庫區水量監測要求,建議對部分處于常年回水區的水文站進行遷移,新遷斷面應盡量避開回水河段,滿足水文站流量測驗河段選擇要求。

(2)水位站。在丹江口水庫蓄水初期,丹江口水利樞紐的運行管理需要水面線數據支撐。為掌握水庫回水范圍和水流運動規律,在丹江口水庫上游陸續設立了多座水位站及沖淤固定觀測斷面。丹江口大壩加高后,水庫死水位和汛限水位均已提高。通過選取1983~1985年、2011~2013年、2015~2017年庫區水位站非洪水期水位資料,對典型年最高、最低水位進行對比,發現安城溝水位站及以下河段,均處在丹江口水庫常年回水區內,庫區部分水位站原功能喪失。從資源配置角度考慮,可停測庫區部分常年回水區內水位站。

(3)蒸發站。目前,漢江流域共設3個蒸發站,從上至下分別為安康水文站(蒸發觀測項目)、丹江口水庫蒸發站、黃家港水文站(蒸發觀測項目),蒸發站網密度基本滿足WMO所允許的區域最小密度值。但從蒸發站位置分布分析丹江口水庫蒸發站和黃家港水文站(蒸發觀測),兩站相距僅5 km,因蒸發為空間水量動態監測,與氣候條件、下墊面因素關系較大,認為丹江口水庫蒸發站和黃家港水文站蒸發觀測項目空間分布不合理,可撤銷黃家港水文站蒸發觀測項目。又因丹江口以下漢江中下游段無蒸發項目,建議在漢江下游段增設蒸發觀測項目,彌補該區域內蒸發監測空白區,對水量平衡分析起到一定輔助作用。

4.2 提高支流水文站網密度

漢江干流及較大支流,目前已實現水文站網全覆蓋,基本能夠滿足流域水量監測、汛情災害的動態化管理需要,但部分較小支流還存在報汛站點不足、報汛滿足率較低的問題。為此,建議對部分支流地區水文站網進行補充與強化,對重點防汛區域、山區性河流、報汛站點數量少的區域進行填補。

4.3 實施流域水質水量同步監測

漢江是南水北調中線工程、陜西省引漢濟渭工程的供水水源地,流域內水量水質受到社會各方關注。在水量精準監測基礎上,加大水質站網密度,尤其對供水水源地、生態環境建設區域、調水水源地等實行水質水量的同步監測[4],對水文水質站網進行合并或協調監管,充分利用現有水文、水質站網,以此為基礎新建方式更加靈活、管理更加便捷的水質水量綜合監測管理斷面,可滿足多樣性的水資源監測和管理發展需求。

5 管理機制探討

5.1 流域與區域信息共享

漢江流域水文監測實行流域與區域管理相結合的管理模式,基本實現了流域控制大江大河、重要節口,區域控制中小河流的水文站網全覆蓋。但是,目前仍存在流域與區域水情信息交流不及時、交叉管理有留白區域等問題,需進一步加強流域與區域管理的緊密結合,建立水情信息共享平臺,尤其對于省界河流,更應信息實時共享,共同管理和維護。

5.2 水文測站管理與河長制管理有機結合

目前,漢江流域大中小河流均已實現三級河長制。漢江作為全國水資源管理重點流域,水資源管理、水質水量監測是漢江流域生態文明建設的重要組成部分,若將河長制與水文巡測管理有機結合,可在充分發揮河流生態文明建設的基礎上,實現資源優化配置,推動水資源管理工作開展,促進流域生態文明建設。

6 結 論

(1)漢江流域水文站網基本滿足流域防汛抗旱、水資源管理的需要,但存在部分水文站、水位站受大壩加高工程影響其測驗精度等問題。建議對處于丹江口庫區常年回水淹沒區的部分水文站、水位站停測或遷站,使水文站網功能更加適應當前情況下流域發展的需要。

(2)目前漢江流域蒸發站網存在布局分布不合理問題,建議撤銷丹江口壩下黃家港站蒸發觀測項目,在漢江下游增設蒸發站。

(3)漢江流域水文站網管理應注重流域與區域的緊密結合,并在統籌現有水文站功能的基礎上,結合流域實際情況與需求,將水量與水質監測同步進行,進而根據流域發展目標,在合理情況下調整水文站網布設和功能。同時,應結合河流湖長制,節約人力物力,優化資源配置,探索更加適宜漢江流域水資源管理與生態文明建設的管理機制,推進漢江流域生態文明發展進程。

參考文獻:

[1] 陸桂華. 水文站網規劃與優化[M]. 鄭州:黃河水利出版社,2001.

[2] SL34-2013 水文站網規劃技術導則[S].

[3] 李文芳,王靜,彭海源. 漢江流域水生態文明建設對策探討[C]// 水生態文明論壇,2017(6):6-9.

[4] 鄭力,袁正穎,鐘兮,等. 對長江中下游水文站網規劃和建設的探討[J]. 長江技術經濟,2019(5):34-37.

(編輯:唐湘茜)