電信邊緣云技術進展、挑戰與建議

楊 旭 楊 帆

華為技術有限公司 北京 100085

引言

隨著各大運營商的部署和推進,5G網絡已開始逐步商用。而在5G網絡中,邊緣計算被認為是最重要的應用場景之一。所謂邊緣計算是指在網絡的邊緣,即在用戶接入位置附近部署計算資源,以提供給用戶超低時延、超大帶寬的業務體驗。為了使能邊緣計算這種新的業務場景,電信行業推動將傳統部署在中心的電信云下沉到地市乃至企業園區,構建了電信邊緣云這種新的基礎設施。

1 電信邊緣云標準研究進展

目前國內外多個標準組織和產業聯盟均在進行電信邊緣云的研究,本節對其中較有代表性的ETSI ISG MEC、3GPP、CCSA、SNAI聯盟等相關工作進行了總結,簡述了當前電信邊緣云在標準上的進展情況。

1.1 ETSI ISG MEC標準進展

歐洲電信標準協會(European Telecommunications Standards Institute,ETSI)是最早進行邊緣計算研究的標準組織之一。2014年9月,ETSI建立了MEC行業規范組,以研究以4G、5G為代表的移動網絡如何在邊緣場景中應用。而后在2016年底,經過內部討論,MEC行業規范組將MEC的涵義修改為Multi-access Edge Computing,以支持除了移動網絡之外的其他接入技術,如IP固定接入、WLAN等。經過多年的發展,目前MEC ISG已經擁有100多家成員公司,成為對邊緣計算最有影響力的組織之一。

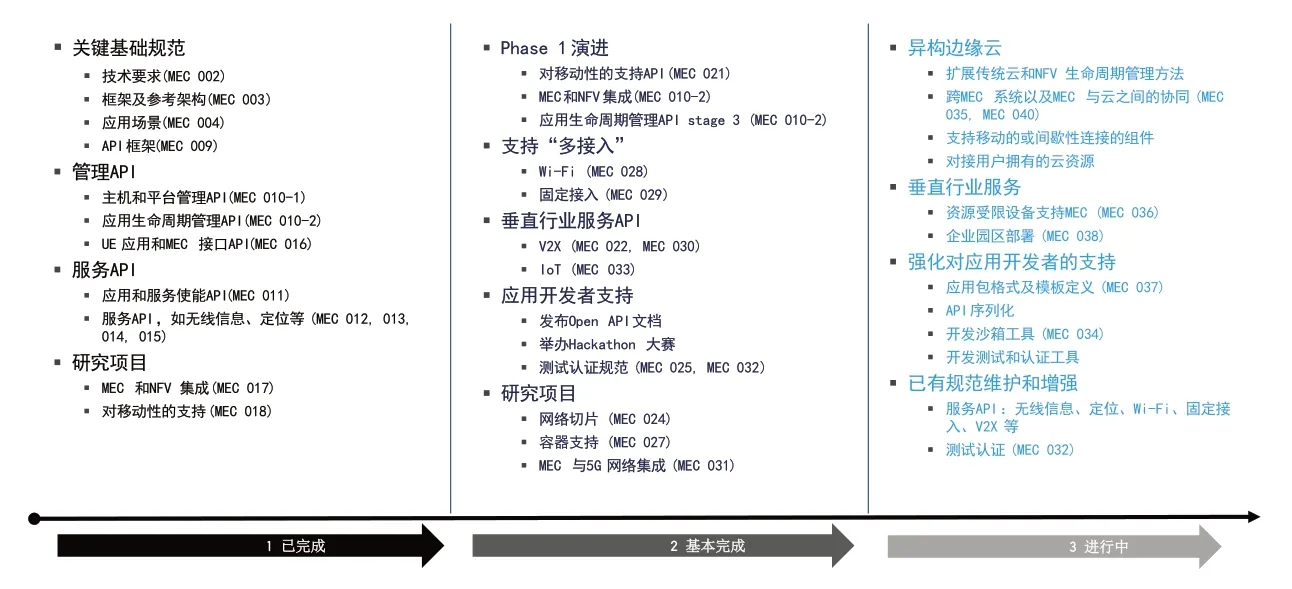

自2014年以來,MEC ISG已經開展了三個階段的研究和標準化工作,如圖1所示。其中,第一階段聚焦邊緣計算的基礎研究,輸出了MEC的應用場景及技術要求[1]、MEC參考架構[2]、應用管理API[3]以及服務注冊發現API[4]在內的一系列基礎規范。第二階段在第一階段的基礎上拓展了對于垂直行業的支持,并對其他接入方式在MEC系統中的集成和應用做了研究。從2020年開始,MEC ISG啟動了第三階段的標準工作,依據3GPP、GSMA等其他組織的輸入,開始針對跨MEC系統協同、與3GPP網絡能力協同等方向進行研究。

圖1 ETSI ISG MEC標準進展情況

1.1.1 ETSI ISG MEC參考架構

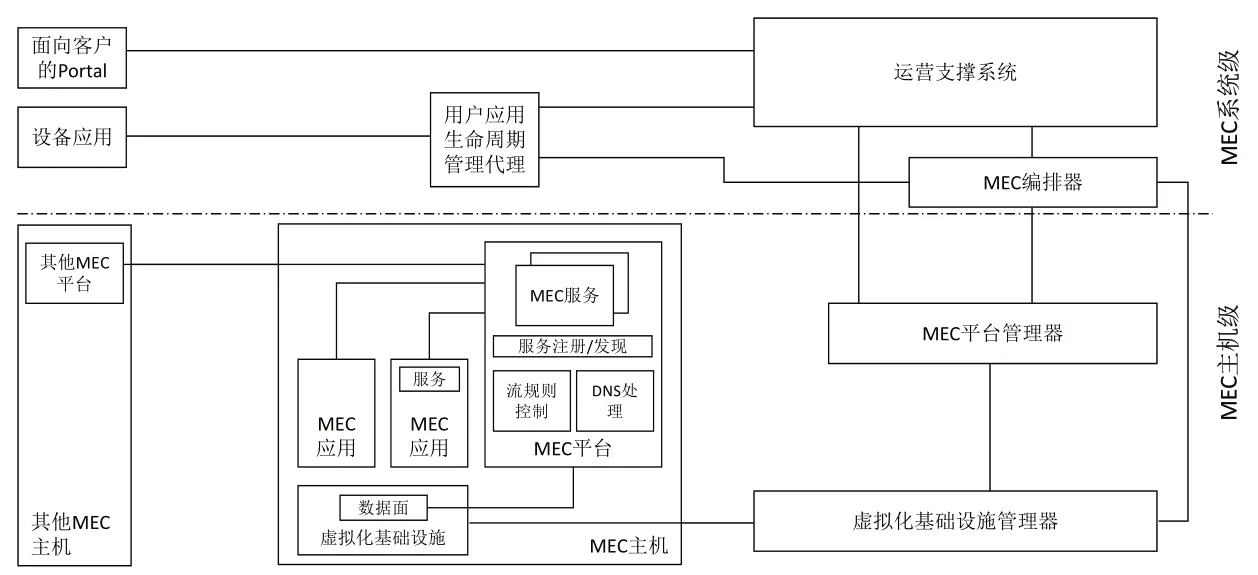

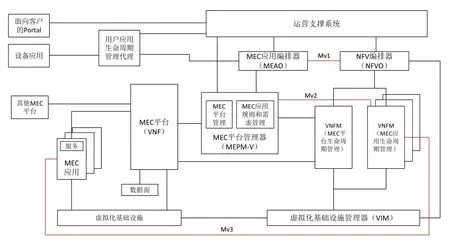

MEC ISG目前定義了兩套參考架構,它們的主要功能是完成邊緣應用的加載和部署,以及對應用實例及應用提供的服務進行管理。兩套架構分別是MEC獨立部署架構(如圖2所示)以及與NFV系統結合的MEC in NFV參考架構(如圖3所示)。

圖2 ETSI MEC獨立部署參考架構

圖3 MEC in NFV參考架構

ETSI MEC系統主要由MEC主機和MEC管理功能組成。

其中,MEC主機是實際部署和承載邊緣應用的實體。它包含虛擬化基礎設施、邊緣應用以及MEC平臺三個主要部分。基礎設施提供支撐邊緣應用部署和運行所需的虛擬計算、存儲和網絡資源,并包含一個數據面用以連接外部系統(如3GPP核心網)。在部分方案中,MEC主機也可與3GPP用戶面進行結合,即將UPF作為MEC主機的數據面。MEC平臺為邊緣應用提供支撐和服務能力,它一方面可以協同管理面完成對MEC主機數據面的流規則、DNS規則等的配置,以打通邊緣應用的互通網絡,一方面提供MEC服務的注冊和發現功能,便于應用發現和調用其他應用或者MEC平臺提供的服務。

MEC管理功能包括MEC編排器、MEC平臺管理器及虛擬化基礎設施管理器三個部分,配合完成邊緣應用的部署和管理功能。MEC編排器主要功能包括:加載MEC應用包,應用包校驗(如完整性檢查、安全掃描等);觸發MEC應用的部署、刪除等管理操作;選擇合適的MEC主機進行應用部署;維護MEC主機及邊緣應用、服務的拓撲關系等。MEC平臺管理器主要功能包括:接收MEC編排器發起的MEC應用管理請求,完成應用的部署、刪除動作;對應用進行配置管理和監控;接收虛擬化基礎設施管理器上報的故障和性能信息等。虛擬化基礎設施管理器主要功能包括:接收MEC平臺管理器的請求,對虛擬計算、網絡、存儲資源進行分配和釋放,以支撐邊緣應用部署;接收和存儲邊緣應用的軟件鏡像;從基礎設施中收集故障和性能信息,并上報給MEC平臺管理器。

除了上述的MEC獨立部署參考架構外,MEC ISG還定義了MEC in NFV架構,將MEC應用、MEC平臺以及MEC平臺管理器等部件視為虛擬化網元(VNF),從而重用NFV MANO系統完成上述組件的部署和管理。

相比MEC獨立部署架構,部分組件的名稱和功能有所更改:MEC編排器更名為MEC應用編排器MEAO(MEC Edge Application Orchestrator),其MEC包加載以及MEC應用部署/刪除觸發的能力需要和NFVO協同配合實現,同時虛擬資源管理的能力也基本依靠NFV MANO系統完成。MEC平臺管理器更名為MEPM-V(MEC Platform Manager - NFV),相當于ETSI NFV架構中的網元管理(EM)功能。其應用部署和刪除的能力轉移到了NFV系統中的VNFM實現,MEPM-V主要完成應用配置、配置規則管理等功能。虛擬化基礎設施直接對接NFV MANO系統,由NFV管理系統完成虛擬資源的管理。

在階段三的工作中,預計會對現有ETSI MEC的參考架構進行增強,補充跨MEC系統互通的功能。

1.1.2 ETSI ISG MEC服務

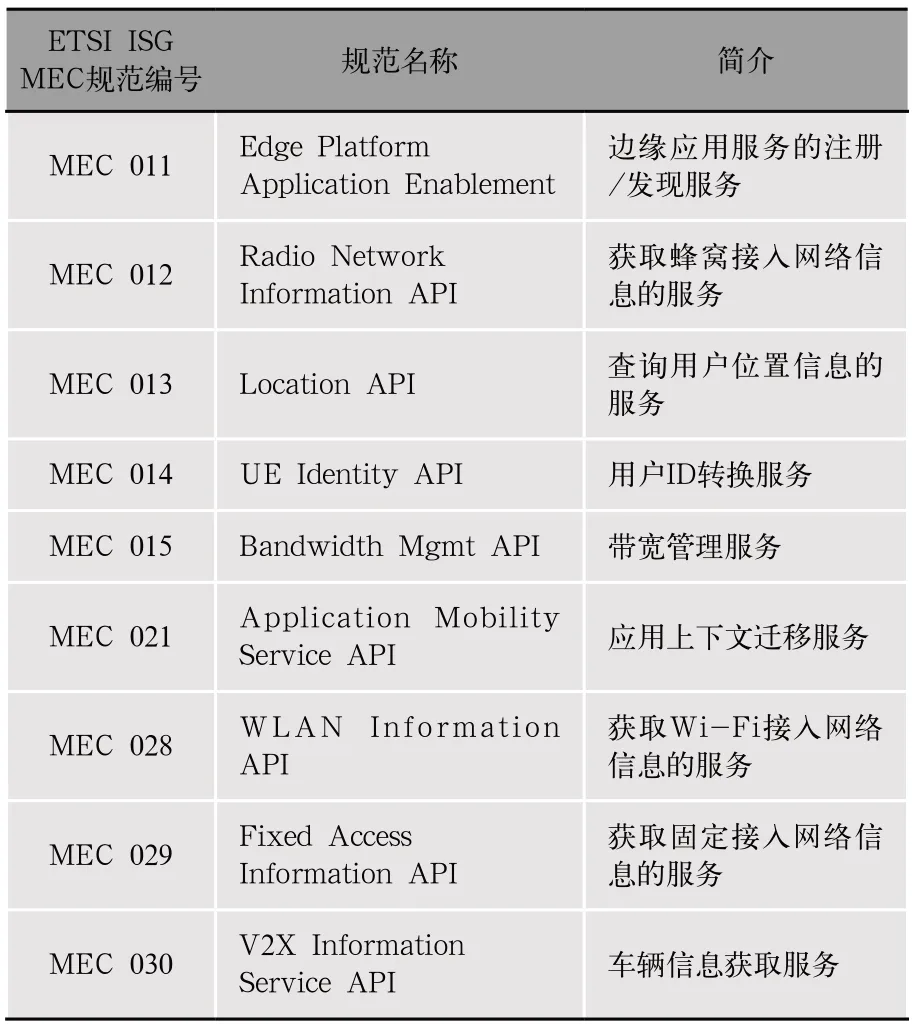

除參考架構外,MEC ISG還定義了一些標準化的邊緣服務(如表1所示),這些服務可由MEC平臺或者MEC應用提供,為部署在MEC主機上的MEC應用提供諸如服務注冊與發現的基礎服務能力,獲取接入網絡信息等與網絡側協同的服務能力,以及在IoT、V2X等特定場景下應用的服務能力。

表1 ETSI ISG MEC定義的邊緣服務API

1.2 3GPP MEC標準進展

3GPP也是很早開始從事邊緣計算相關研究工作的標準組織之一。從R14版本開始,3GPP定義了一系列支持邊緣部署的網絡側能力增強,如R14版本的核心網控制面與用戶面分離架構,R15版本支持的本地分流UPF和集中式UPF分層部署方案,通過應用功能(Application Function,AF)影響SMF選擇UPF的策略和相應路由規則,以及三種在移動場景下,保持會話和服務連續性的模式等。

之后的R16版本,3GPP開始關注移動網絡在垂直行業的應用,其中很多特性可以和邊緣計算相結合以便更好地支撐行業業務,如借助移動網絡構建本地網絡的5G LAN、提供確定性網絡能力的TSN、使能車聯網的5G V2X等。

近期的R17版本中,SA2、SA5、SA6等幾個工作組開展了專門的5G邊緣計算增強項目,具體情況如下。

1.2.1 SA2工作進展

3GPP SA2主要關注核心網網絡能力增強,以支持終端發現和使用邊緣服務的能力。目前SA2已經完成了相關的研究,開始定義TS 23.548規范[5],針對研究階段識別的邊緣應用如何發現、終端移動場景下如何保持邊緣服務的連續性、網絡能力如何開放給本地邊緣應用、如何組建本地業務鏈、AF請求使用邊緣服務時如何進行I-SMF插入或重選等關鍵問題制定解決方案。

1.2.2 SA5工作進展

3GPP SA5目前主要研究邊緣計算系統如何管理以及計費。邊緣計算系統管理研究[6]針對3GPP SA6架構中新增的幾個功能實體:邊緣應用服務器、邊緣使能服務器、邊緣配置服務器,研究如何實現其生命周期管理,以及如何完成邊緣應用的部署及業務保障。邊緣計算計費研究[7]則針對如何對使用邊緣服務的用戶進行計費、運營商如何對部署在其邊緣系統上的邊緣應用計費等場景進行方案討論和設計。

1.2.3 SA6工作進展

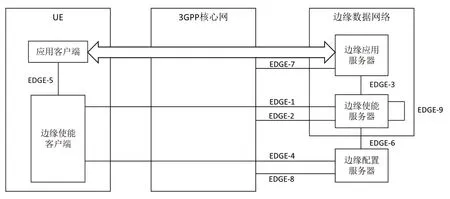

3GPP SA6針對邊緣計算場景,在3GPP核心網基礎上增加了一個邊緣應用使能架構[8],如圖4所示。此方案針對終端側進行了增強,通過終端與邊緣系統協同完成邊緣應用的發現與調用。

圖4 3GPP SA6邊緣應用使能架構

其架構中主要功能實體包括:應用客戶端(Application Client),即運行在終端上使用邊緣服務的程序;邊緣使能客戶端(Edge Enabler Client),即終端中部署的功能組件,用于與邊緣使能服務器、邊緣配置服務器配合以發現和調用邊緣應用;邊緣應用服務器(Edge Application Server,EAS),即提供邊緣服務的功能實體,類似ETSI MEC架構中定義的邊緣應用;邊緣使能服務器(Edge Enabler Server,EES),即管理邊緣應用服務器的實體,提供EAS的注冊、發現能力,類似ETSI MEC架構中定義的MEC平臺;邊緣配置服務器(Edge Configuration Server,ECS),即管理邊緣使能服務器的實體,提供邊緣使能服務器的發現和選擇能力。

1.3 CCSA MEC標準進展

在國內,電信邊緣云的主要標準工作是在中國通信標準化協會(CCSA)完成的,目前CCSA當中有多個工作組在進行邊緣計算相關的標準化工作。

針對核心網功能增強的標準主要在TC3 WG1和TC5 WG12組進行,具體內容包括:《5G核心網邊緣計算平臺技術要求》[9]定義了對5G核心網邊緣計算平臺(MEP)的功能要求;《5G核心網邊緣計算平臺測試方法》[10]針對上述功能要求定義了對邊緣計算平臺的測試用例和方法;《5G邊緣計算能力開放技術要求》[11]定義了移動網絡與邊緣計算系統之間的能力發現與調用流程,以將網絡能力更好地服務邊緣應用。

TC7 WG1無線通信管理工作組對邊緣計算管理面進行了研究和標準化,啟動了《邊緣計算運維管理總體技術要求》《邊緣計算編排器技術要求》等項目。

TC5 WG5無線安全與加密工作組立項了《5G邊緣計算安全技術研究》,研究邊緣設備的安全性問題。

垂直行業方面,TC10 WG1 SWG1著眼于邊緣計算在車聯網、自動駕駛場景中的應用,發起了《基于邊緣計算的C-V2X跨域協同交互技術要求》項目。TC11 WG1 SWG6啟動《支持云游戲的5G移動邊緣計算技術要求》項目,針對2C云游戲場景下對邊緣計算的能力要求進行了定義。除此之外,ST8工業互聯網組也立項了一系列規范,針對5G邊緣計算系統用于工業現場的場景進行了研究和探索。

1.4 行業MEC標準進展

除了上述標準組織外,目前還有許多行業聯盟在進行邊緣計算相關的工作。例如,5G確定性網絡產業聯盟(5GDNA)和邊緣計算產業聯盟(ECC)在2021年2月聯合發布了《Edge Native 技術架構白皮書1.0》[12],從云原生思想出發,倡導在邊緣計算領域發展Edge Native理念,認為“當前ICT產業重心從中心不斷向邊緣轉移,Edge Native可在邊緣云環境下深度利用邊緣計算特有價值特性,高效構建、運行和維護管理時延敏感的邊緣應用。”其理念包括:加強5G網絡能力開放,實現云邊協同和邊邊協同的邊緣網格技術,支持多語言、無服務器、邊緣自治的邊緣框架技術,基于區塊鏈實現邊緣可信,基于硬件加速等能力使能邊緣AI等。

2 電信邊緣云產業發展現狀與挑戰

隨著5G網絡的逐步部署和商用,邊緣計算也從標準研究走向了實際的部署和實踐。本章節對電信邊緣云實際部署和應用的現狀及挑戰進行了描述和總結。

2.1 國內外邊緣產業發展現狀

目前國內外各大運營商均在加速推進邊緣計算產業的落地和推廣。

中國聯通提出“云網邊端業”協同創新的概念,聚焦邊緣計算與云、網絡、終端及業務的結合。其中云包括公有云、私有云、混合云在內的多種云模式以及集約、開放、靈活的云原生通信基礎設施;網強調構建敏捷、彈性、高效、開放的新一代智能網絡;端涵蓋多樣化的2B/2C智能終端;業重在聚焦重點行業,通過打造垂直行業拳頭產品,快速響應千行百業的需求。

中國移動重點打造了以OpenSigma平臺為代表的5G邊緣計算技術體系,除了邊緣計算核心的資源、應用、業務管理外,主要關注平臺如何更好地為應用開發者提供服務,一方面為應用提供網絡能力,一方面為開發者提供全流程的開發、測試、認證和上線支持,以加速邊緣應用的開發部署。

中國電信強調與天翼云的協同,希望以MEC平臺為核心,融合5G網絡、云服務等服務能力,為不同的垂直行業用戶提供適應其業務需求的連接與計算資源,完成應用的一點入云、一跳入云。

歐洲、日韓等地的運營商提出了構建邊緣計算聯邦的設想,主要關注跨運營商邊緣計算平臺互通、邊緣計算服務跨地區、跨運營商漫游等場景,希望通過聯合各地運營商的邊緣計算平臺和網絡,以達到實現邊緣業務的廣域覆蓋、加速車聯網、云游戲、企業分支互通等場景應用的目的。Telefonica、KT、Telstra、中國聯通等在此方面已經進行了初步的實踐和探索。

以AT&T為代表的美國運營商則在嘗試另一條道路,希望與AWS、Azure等公有云合作,通過為公有云提供5G移動接入的方式,將公有云服務下沉到邊緣,通過運營商網絡+公有云服務強強聯合的方式推廣邊緣計算業務。

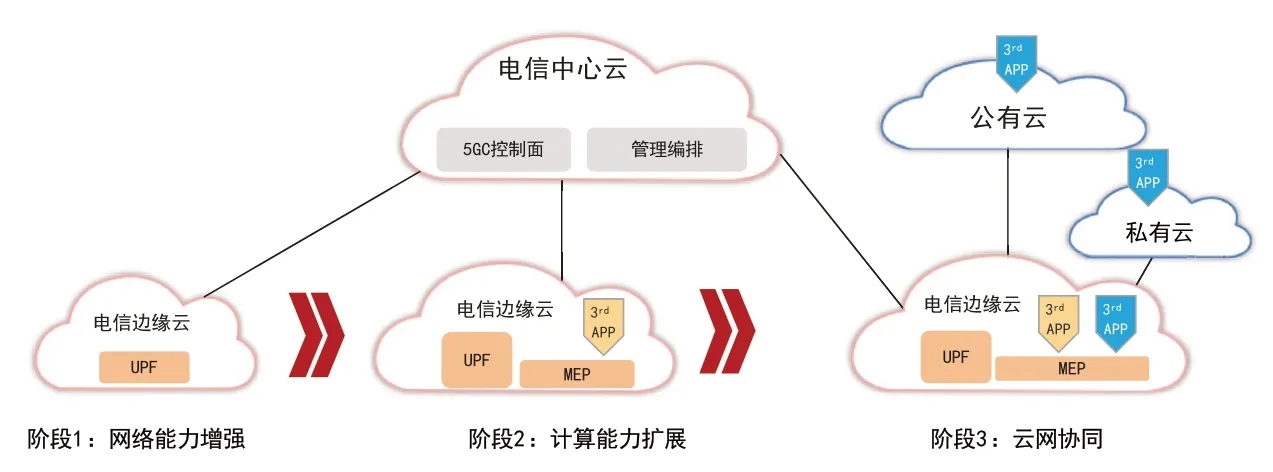

華為在電信邊緣云的發展上也有自己的見解。如圖5所示,我們建議電信邊緣云的建設分為三個階段:階段一,實現5G網絡在邊緣的部署,通過5GLAN、確定性網絡等對連接性的增強滿足企業、終端用戶對本地分流、無線組網的業務需求;階段二,在電信邊緣云上擴展MEP引入計算能力,將終端、中心云的運算負載放置到網絡邊緣,使能多樣化的業務需求,這個階段需要重點關注網絡能力與計算能力的結合,以及優化應用開發者的體驗;階段三,實現云網協同,將電信邊緣云與企業私有云、外部公有云打通,將企業業務與邊緣應用、公有云服務有機結合起來,形成端到端的業務優化解決方案。

圖5 電信邊緣云建設的三個階段

2.2 電信邊緣云挑戰分析

2.2.1 解決方案多樣化,缺乏統一標準

目前眾多的標準組織和產業聯盟都在進行邊緣計算相關的研究和標準化工作,其定義的標準架構、功能組件、接口定義存在部分差異,另外,業界還存在許多開源項目以及廠商的私有實現,提供了不同于標準參考架構的邊緣計算解決方案。這對運營商、設備廠商、應用開發者選擇、開發、適配電信邊緣云方案造成了很大干擾,不利于邊緣計算業務的落地和推廣。

2.2.2 應用生態構建

邊緣計算的核心要素之一就是多種多樣的邊緣應用。但在構建應用生態的過程中,我們注意到,邊緣應用的安全性以及規范性都面臨著新的挑戰。

對于運營商來說,電信云中所部署的產品不再只是虛擬化的電信網元(VNF),而是范圍更廣的邊緣應用,這些邊緣應用的提供者可以是任何組織或個人,其所開發的邊緣應用水平不一、所依賴的技術和工具也難以控制,更容易受到惡意攻擊的影響,或者本身就是惡意攻擊的來源。另一方面,邊緣計算節點可能部署在企業內部,一旦受到攻擊,會對企業業務本身產生難以估量的影響。因此對于邊緣應用及其所直接交互的MEC平臺來說,構筑產業門檻、識別良莠、強化安全要求,就成為了一個關鍵任務。

此外,隨著越來越多的產業合作者涉足邊緣計算,邊緣應用的種類和數量也在逐步增加。為了實現邊緣應用的跨平臺運行,加速邊緣計算產業的發展,邊緣應用的規范化逐漸成為產業界的重要訴求之一。只有盡可能的統一邊緣應用的包格式和文件格式等內容,才能更好地指導邊緣應用的開發,使得應用開發者實現一次開發多次部署。

2.2.3 云網邊端協同

當前產業的標準研究工作主要集中在單個邊緣應用的管理以及單個邊緣計算平臺的運維上。但在實際的部署實踐中,我們發現為了保障業務的端到端服務質量,實現邊緣云系統算力與網絡的有機結合,需要將邊緣云系統與終端、移動接入網絡、公有云等進行有機協同,才能最大限度地釋放邊緣計算的潛力。

云網邊端協同的典型需求包括:實現移動網絡與電信邊緣云的整體資源視圖,實現大規模的分布式資源管理和調度,以實現算力的最優化部署;提供中心云與電信邊緣云的聯合部署方案,實現管理復雜性與數據隔離性之間的平衡;實現終端、移動網絡、電信邊緣云的網絡聯動優化,保障端到端應用訪問體驗;電信邊緣云與公有云協同,實現大數據分析模型訓練和應用等。

3 電信邊緣云標準與部署建議

針對上文提及的諸多挑戰,本文對未來電信邊緣云標準定義和實際部署提出如下建議。

3.1 強化標準協同

為了解決當前邊緣云方案眾多的問題,需要強化標準組織之間的協同,對各標準組織定義的參考架構進行梳理,給出架構、接口映射的建議,盡量避免功能的重復性定義。可喜的是,目前以GSMA、3GPP、ETSI MEC為代表的標準組織,已經開始了相關工作:GSMA將其識別的邊緣系統設計需求與3GPP、ETSI MEC的現有標準進行了對比分析,給出了實現上的參考建議,同時,邀請3GPP與ETSI MEC協同合作,以共同推進電信邊緣云的標準化工作。

此外,以CCSA、SNAI聯盟為代表的國內組織,也在三大運營商、信通院以及諸多設備生產商的推動下,推進邊緣計算平臺的相關測試和認證工作,為電信邊緣云的建設基礎提供了規范化指導。

3.2 推廣應用認證,加速構建邊緣計算生態

為了應對邊緣應用安全性和規范化的挑戰,SNAI聯盟的MEC應用推進組在2021年4月的云網智聯大會上宣布,計劃在近幾年內完成一系列針對邊緣系統的規范,其中2021年計劃完成的項目中就包括《MEC應用認證技術要求及測試規范》,用于規范化邊緣應用的設計。

《MEC應用認證技術要求及測試規范》主要分為三個部分,分別針對邊緣應用包的格式、邊緣應用安全性和邊緣應用對標準API的支持程度進行測試和認證。其中邊緣應用包的格式包括了業界最重要的兩種類型:TOSCA包格式和HELM包格式,分別對應虛機部署和容器部署場景。邊緣應用的安全性包括了靜態安全性檢查,如包格式靜態掃描、安全資料檢查等內容,同時還包括了動態安全性檢查,如動態端口掃描、病毒庫掃描等,對邊緣應用的開發者提出了應用安全性的最低要求。《MEC應用認證技術要求及測試規范》還參考了ETSI MEC的相關規范,對邊緣應用支持的標準API進行驗證,通過該項驗證倡導廣大的邊緣應用開發者使用ETSI MEC所定義的標準服務。

3.3 進一步探索云網邊端協同方案

企業專網是邊緣計算的一個典型應用場景,其對于網絡數據的保密性、端到端QoS保障、網絡長期運行的穩定性、維護操作的便利性等方面都提出了一定要求。而針對企業專網,當前有兩類主流的部署模型,即“私網專用”和“公網專用”。

在“私網專用”模式下,企業網完全與公網隔離,使用一套獨立的移動網絡,這可以最大限度的保障企業對于數據安全性的要求。此外,獨立專網可以保障在大網故障的極端情況下,園區專網也可以不受影響。但由于獨立網絡資源受限,其網絡的運行穩定性比“公網專用”模式要差,缺乏業務突發情況下的靈活擴展能力,其網絡運維也需要企業自主進行,對人員投入提出了很高要求。

而在“公網專用”模式下,企業專網與公網共享資源,網絡運維可交給具備專業運維經驗的運營商,而無需企業付出額外的精力。若企業要求數據不出園區,還可通過將核心網用戶面功能(UPF、MEC)下沉部署于園區內部的方式,避免企業數據流出到公網上。企業專網的控制面依賴于公網,可在業務突發情況下,通過中心云動態擴縮容進行處理,但在企業與中心云斷連的極端情況下,本地網絡可能無法繼續運行,其網絡可靠性受到一定影響。

華為公司通過進一步探索云網邊端協同方案,提出了一種特殊的“公網專用”模式,用以充分滿足企業對業務的需求。在這個方案中,企業除了可在園區中部署UPF和MEC系統外,還可以部署一套應急核心網控制面,這樣即使企業專網與運營商公網之間傳輸中斷,應急核心網控制面也可緊急接管本地用戶面,實現企業業務不中斷,從而在企業享受“公網專用”模式下的運維便捷性之外,還充分保證了企業嚴苛的網絡可靠性需求和企業生產的穩定運行。

4 結語

邊緣計算是移動網絡技術未來使能2B業務、進一步增強用戶業務體驗的重要技術和業務方向之一,隨著5G網絡的逐步部署和應用,亟待加快邊緣計算產業的應用推廣和生態建設。而在目前,多參考架構并存、實現方案多樣、應用缺乏統一標準化要求等對產業生態的發展造成了一定不利影響,需要進一步加強標準組織的協同和溝通,引導業界實現統一電信邊緣云的建設。此外,需要更深入地研究邊緣計算如何與終端、移動接入網絡、公有云的協同,實現算網一體的靈活調度編排,以最大化地釋放邊緣計算的潛力。