黃土地質區域降水規律分析與氣象預警研究

代永江

(沈陽市水利規劃院,遼寧 沈陽 110044)

1 引言

黃土地質因其地質條件的特殊性而易產生不同于一般地質的災害特點,加之我國幅員遼闊,不乏具有黃土地質的邊坡地質災害發生,由此引起諸多學者對黃土地質災害破壞模式的重點關注[1-5]。隨著研究內容的深入,黃土地質災害的破壞模式和機理有了長足的進步,目前諸多研究轉向黃土地質災害的預報研究[6-8]。許強[9]結合近年來在滑坡監測預警實踐中的研究成果和經驗教訓,重點就滑坡監測和預警方面的一些問題提出了自己的認識。但目前鮮見針對黃土地質災害氣象預警研究,因此本文以豫西黃土為研究區域,對黃土地質災害氣象預警研究進行重點研究。

2 項目概況

豫西黃土主要分布于三門峽、洛陽區域,靈寶—三門峽盆地—伊洛盆地間除河灘之外的廣大地區,分布面積約1.1萬平方公里。豫西黃土主要分布于三門峽、洛陽區域,靈寶—三門峽盆地—伊洛盆地間除河灘之外的廣大地區。豫西西接關中,東靠中原,北臨黃河,南接蜀漢,區位優勢明顯。豫西地區處于我國地勢第二級階梯向第三級階梯的過渡地帶,地形千差萬別,落差大,較大的河流有洛河、伊河等,均是黃河支流。鄭西客運專線、隴海鐵路橫貫東西,310國道、209國道、連霍高速公路、鄭盧高速公路、洛(寧)—三(門峽)公路穿境而過,黃河三門峽公路大橋連接南北,與省道314(鄭三線)、省道318(洛陜線)、省道249(三洛線)共同構成骨干交通網絡,交通較為便利。

3 區域降水規律分析

3.1 區域降水規律分析

隨著現代氣象業務系統的完善,目前研究區共計分布81個自動氣象雨量監測站點(見圖1)。根據研究要求以及雨量監測站點資料的可靠性、完整性,選取位于三門峽、靈寶、盧氏以及澠池等四個國家站點開展區域降水規律分析。所收集整理的數據來自于氣象部門整編資料,1961年~2014年共54年三門峽、靈寶、盧氏、澠池等四個站點單站日降水資料。

圖1 研究區氣象站點分布圖

3.2 降水規律統計分析方法

(1)線性趨勢法

計算氣象要素的線性傾向值b和氣象要素的時間序列與自然數數列之間的相關系數r(稱為趨勢系數),用xi表示樣本量為n的氣候變量,用ti表示所對應的時間,建立xi與ti之間的一元線性回歸(見式1),即:

xi=a+btii=1,2,3,4,…,n

(1)

(2)累積距平法

研究過程中采用累積距平法(見式2)對三門峽地區年降水趨勢變化進行分析,分析方法如下:

(2)

3.3 三門峽降水時空分布特征

根據三門峽市以及周邊地區多年平均降水資料繪制分析了三門峽地區多年平均降水空間分布特征圖(圖2),降水空間上總體由南至北呈減少趨勢,多年平均降水約為540 mm~840 mm之間。

圖2 豫西地區多年平均降水空間分布特征圖

4 地質災害氣象預警研究

4.1 降水誘發崩塌災害統計預報模型

國內相關研究表明,誘發崩塌的內因是地質結構類型,外因是自然因素和人為因素,降雨是導致崩塌地質災害發生的主要外在誘發因子。此次研究過程中突出降水這一主要誘發因素,在不考慮地質因素等內因的基礎上結合收集到降水資料以及崩塌發生時間,開展降水誘發崩塌災害的統計預報模型的建立。

(1)數據來源與處理

根據收集整理的崩塌地質災害數據,共計收集整理崩塌災害數據102處,其中災害發生詳細時間等信息齊全的崩塌災害共計37處。本次崩塌災害預報統計模型圍繞著37處崩塌展開,并收集整理崩塌發生前30日的日降水資料。

(2)有效降水量的引入及其權重系數

有效降水量指對當日滑坡、泥石流、崩塌等地質災害發生時的臨界降雨量,其值等于前期各日降雨量與其影響系數乘積之和,見式3。

(3)

式中:ai為影響系數;Ri為每日降水量;R′為有效降水量;i為天數,i=0表示當天,i=1表示前1 d,以此類推。

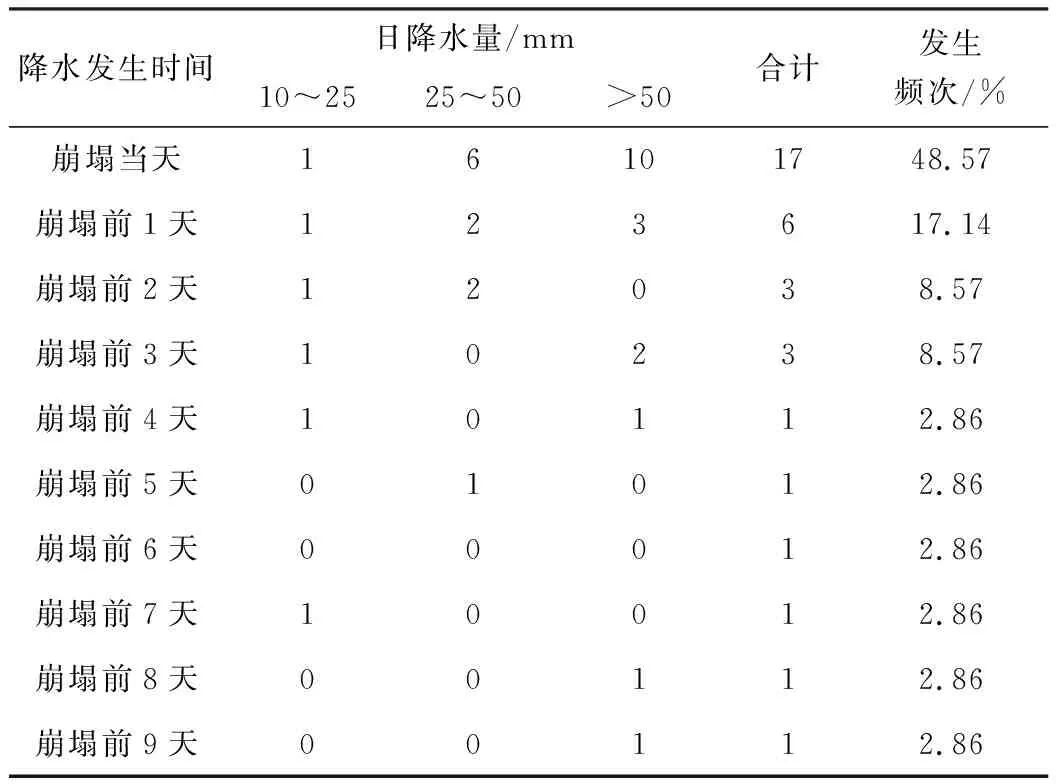

Ri為已知量,若能確定出影響系數ai,便能算出有效降水量R。結合豫西地區37個崩塌個例、降水數據,對崩塌時間、降水量、崩塌發生次數三者之間的關系進行統計分析(見表1)。

在此,采用指數函數對(見式4)表1中的崩塌發生頻次-崩塌發生前天數進行擬合,可以得到前期降水對崩塌災害發生的影響系數,其擬合率可達到99%。

表1 崩塌時間、降水量、發生次數三者之間的關系

a(x)=45.75e-1.13x+2.845

(4)

式中:x為崩塌發生前第幾天,如崩塌當天,x=0;崩塌前1 d,x=1;a(x)是崩塌前第x天的降水權重系數。

降水隨時間對崩塌發生的貢獻變化曲線見圖3。

圖3 降水隨時間對崩塌發生的貢獻變化圖

結合式3和式4,可得到誘發崩塌災害發生的有效降水量可用如下關系表示(式5):

(5)

式中:R′為有效降水量;Rx為每日降水量;x為天數,x=0表示當天,x=1表示前1 d,以此類推。

(3)有效降水量的計算及與預報模型建立

強降水不僅對當日崩塌有顯著影響,而且在連續降水時各日的降水量對崩塌有著不同大小的影響。引入的有效降水量的概念,考慮了災害之前各日的降水量對本次災害貢獻的累積降水量,其計算公式應是災害之前各天降水量對本次災害的貢獻率乘以其對應時間的日降水量的總和。顯然離崩塌發生時間越近的降水量對本次崩塌的貢獻率越大。

依次利用公式(5)計算分別計算本次參與建模的37個崩塌災害的有效降水量,計算崩塌災害發生的概率,統計分析有效降水量-崩塌災害發生概率關系(見圖4)。

圖4 有效降水量與崩塌災害發生概率關系圖

對圖4采用3次多項式函數進行擬合,見公式(6):

P(R′)=3.1×10-3R′3-0.2669R′2+8.0363R′+0.4349

(6)

式中:P(R′)是在有效降水量為R的情況下,崩塌災害發生的概率。

圖4中的光滑曲線是式(6)的函數曲線,和實際資料擬合很好,擬合率達到99.35%,而圖中的點是根據37個崩塌資料計算得出的。從圖4還可看出,隨著有效降水量的增加,災害發生概率在迅速增加,當有效降水量大于10 mm時,崩塌災害發生的可能性就達到了50%左右,當有效降水量達40 mm時,崩塌災害發生概率達90%左右。

4.2 降水誘發滑坡災害統計預報模型

4.2.1 數據來源與處理

根據收集整理的研究區滑坡地質災害數據,共計收集整理滑坡災害數據114處,通過對比滑坡發生時間降水情況,可發現:114處滑坡中有105處因降水誘發(見表2),體現了“十滑九水”這一經驗統計。在此基礎上整理了105處發生前30日的日降水資料,開展滑坡統計預報模型的建立。

表2 滑坡誘發因素統計分析

4.2.2 降水權重系數的計算

結合研究區105個滑坡個例、降水數據,對滑坡發生的時間、降水量、發生次數三者之間的關系進行了統計分析(見表3)。

表3 滑坡發生時間、降水量、發生次數三者之間的關系

在此,采用指數函數對(見式7),對表3中的滑坡發生頻次-發生前天數進行擬合,可以得到前期降水對滑坡災害發生的影響系數,其擬合率可達到99.0%。

a(x)=60.59e-1.16x+1.77

(7)

式中:x為滑坡發生前第幾天,如滑坡當天,x=0;滑坡前1 d,x=1;a(x)是滑坡前第x天的降水權重系數。

(3)有效降水量的計算及預報模型建立

根據2014年9月14日、2011年7月24發生的2個滑坡災害計算有效降水量的例子,依次利用公式3和7計算分別計算本次參與建模的105個滑坡災害的有效降水量,計算滑坡災害發生的概率,計算過程中發現2014年9月、2010年7月由于發生了區域的強降水,豫西黃土地區發生的滑坡災害較多,為了減少計算工作量,針對區域性降水時段內發生的滑坡災害,未對每個滑坡進行計算,僅基于區域性的降水開展滑坡有效降水量計算,統計分析有效降水量-滑坡災害發生概率關系。

對圖5采用3次多項式函數進行擬合,見公式(8):

圖5 有效降水量與滑坡災害發生概率關系圖

P(R′)=2×10-4R′3-0.0357R′2+2.9199R′+1.589

(8)

式中:P(R′)是在有效降水量為R的情況下滑坡災害發生的概率。

5 結論

(1)在前人研究與黃土地區工程地質調查的基礎上,概述了豫西地區黃土地質災害的危害現狀,分析了目前黃土地質災害研究方面存在的關鍵問題,提出了當前應重點開展的研究思路和課題,為日后開展黃土地質災害防災減災相關研究工作提供重要的參考。

(2)研究了豫西地質災害氣象預警,對區域的降水規律進行分析,查明了降水空間、時間的分布特征,建立崩塌、滑坡等降雨型地質災害預警預報模型。參考河南省地質災害氣象預報預警分級劃分,將預警級別劃分為5級。