澤州縣山洪災害預警指標檢驗及復核分析

邢靜芳

(晉城市水務局,山西 晉城 048000)

0 引言

山洪廣義上指山區溪溝中發生的洪水暴漲,包括暴雨山洪、融雪山洪等[1]。山洪災害預警指標檢驗復核工作是在已開展山洪災害調查評價工作的基礎上,利用新近發生的洪水和歷史洪水資料,對防災對象的預警指標進行檢驗復核[2]。本文以澤州縣下町村圪套和南街村山洪災害預警指標檢驗和復核工作為例,對指標檢驗方法進行了分析,為山洪預警工作提供更為科學的信息基礎。

1 項目區基本情況

澤州縣南北長約58.85 km,東西寬約62.75 km,全縣國土面積2023 km2。澤州縣下轄14個鎮和3個鄉,總人口52.6萬。域內東、西、南三面環山,山嶺陡峻,傾向中央,北中部為丘陵地帶。地貌呈黃土高原和褶皺山板相間分布,具有山地、丘陵、平川區等多種地貌類型,構成了北高南低波浪式的地貌景觀。在選取復核對象過程中,遵循在已完成的澤州縣《山洪災害評價報告》的基礎上,根據近期發生的山洪災害事件、較大洪水資料確定檢驗復核對象的原則,選定了下町村圪套和南街村,分布見圖1。

圖1 復核對象位置分布圖

2 雨量預警指標復核

主要通過復核控制斷面河道糙率、比降及斷面水力要素,采用HEC-RAS軟件,對水位流量關系進行復核。

2.1 水位流量關系復核方法

根據現場實地調查的河道糙率,不同橫斷面位置及相應河底高程,假定不同流量,推求河道水面線,確定控制斷面相應水位,建立水位流量關系。

HEC-RAS軟件是由美國陸軍工程兵團工程水文中心Center)研發的一種多用途,可在多用戶網絡環境中交互使用的河流分析系統。HEC-RAS軟件水面線計算的原理基于伯努利方程,逐斷面采用標準步推法(STM)推求水面線,計算示意見圖1,基本公式:

(1)

Δz=z1-z2=hr+hj+Δhv

(2)

式中:z1、z2分別為上、下游斷面相應水位;a1、a2分別為上、下游斷面流速系數;v1、v2分別為上、下游斷面平均流速;hr、hj分別為上下游斷面之間的沿程水頭損失、局部水頭損失;hv為上、下游斷面的流速水頭之差。

圖2 伯努利方程計算示意圖

2.2 水位流量關系復核

2.2.1 下町村圪套

下町村圪套隸屬周村鎮,位于長河流域。控制斷面以上流域面積204.6 km2,其中產流地類為砂頁巖灌叢山地、砂頁巖森林山地、黃土丘陵階地和灰巖灌叢山地的綜合地類,單地面積分別為45.2 km2、7.4 km2、123.5 km2、28.5 km2,匯流地類為森林山地、草坡山地、灌叢山地和黃土丘陵綜合地類,單地面積分別為7.5 km2、41.5 km2、33.0 km2、122.7 km2,河長23.3 km,流域平均縱坡6.4‰。居民戶位于河道右岸,臨河低洼處居民戶易受災。

下町村圪套段河道較規整、順直,兩側均建有漿砌石堤防,由于建設年代久遠,且長期受水流沖刷,堤防表面有明顯剝落,河床為黏土和卵石,河道內生長有雜草,右側堤腳有棄土棄渣和垃圾侵占河道。根據現場實地測勘河道、河勢情況,綜合分析,復核河道糙率取0.028,與《評價報告》一致。

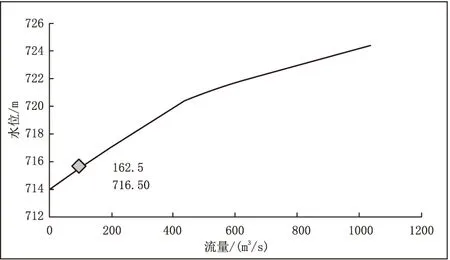

《評價報告》中的成災戶位于河道右岸,該戶房屋基礎略高于河道,最易受災,成災戶確定基本合理。成災水位根據成災戶高程確定,為716.50 m,根據成災水位確定成災流量為160 m3/s,現狀防洪能力為小于5 a一遇。根據現場分析確定的河道糙率、《評價報告》中實測的斷面,采用HEC-RAS軟件,計算參數及結果見表1,推算的控制斷面水位流量關系見圖3。

圖3 復核后下町村圪套水位流量關系圖

表1 下町村圪套計算參數及結果

復核計算的成災流量為162.5 m3/s,與《評價報告》成災流量相比,偏離度為1.56%,《評價報告》水位流量關系基本合理。

2.2.2 南街村

南街村隸屬高都鎮,位于巴公河流域,控制斷面以上流域面積211.3 km2,產流地類為黃土丘陵階地、灰巖灌叢山地,面積分別為201.9 km2、9.4 km2。匯流地類為草坡山地、灌叢山地、黃土丘陵,面積分別為2.5 km2、7.1 km2、201.7 km2。河長18.4 km,流域平均縱坡為3.8‰,居民戶位于河道兩岸,臨河低洼處居民戶最先受災。

南街村河道寬闊順直且規整,主河槽有水,河床主要由砂土組成。河道兩岸均為鉛絲籠塊石河堤,左右岸外側均為鄉村道路,且堤頂與路面齊平。村莊主要分布于河道左岸。根據現場實地測勘河道、河勢情況綜合分析,復核河道糙率取0.025,《評價報告》中河道糙率取0.028。《評價報告》中的成災戶位于河道左岸,該戶高程為742.32 m,成災水位根據成災戶高程確定,為742.32 m,根據成災水位確定成災流量為385 m3/s,現狀防洪能力為小于5 a一遇。

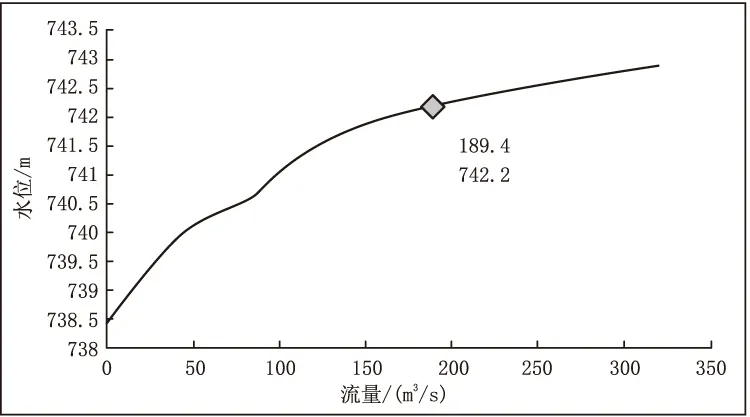

根據現場分析確定的河道糙率、《評價報告》中實測的斷面,采用HEC-RAS軟件參數及計算結果見表2,推算的控制斷面水位流量關系見圖4。復核計算的成災流量為189.4 m3/s,與《評價報告》成災流量相比,偏離度為50.8%,《評價報告》中20%、10%、5%、2%、1%頻率下的洪峰流量為772 m3/s、1185 m3/s、1675 m3/s、2294 m3/s、2757 m3/s。由于澤州縣高都鎮澤源河環境綜合整治,使南街村河道發生改變,對南街村不同頻率下的洪峰流量與河床糙率進行復核,計算得到20%、10%、5%、2%、1%頻率下的洪峰流量分別為44.9 m3/s、82.3 m3/s、138.8 m3/s、233.1 m3/s、319.5 m3/s。河床糙率為0.025,故計算的成災流量與《評價報告》偏離較大,從實際安全出發,成災流量采用189.4 m3/s。

表2 南街村計算參數及結果

圖4 復核后南街村水位流量關系圖

2.3 臨界雨量合理性分析

采用特征雨量法分析臨界雨量合理性,即統計近年來發生的不同時段暴雨量與計算的相同時段、相同土壤含水量的臨界雨量進行對比,根據暴雨洪水是否成災,分析判斷臨界雨量的合理性。

2.3.1 計算特征雨量及前期影響雨量

根據已發生的洪水,分析確定成災時間。滑動統計成災時間之前復核對象不同時段的最大雨量作為該時段的特征雨量。若流域內有多個雨量站,應按面雨量進行統計和計算。

2.3.2 偏離度計算

按式3計算偏離度,結果見表3。

(3)

2.3.3 合理性分析

根據表1可知下町村圪套特征雨量與《評價報告》臨界雨量偏離度為7.86%,小于10%,故臨界雨量設置方法合理。由于南街村段巴公河進行了環境綜合整治,使南街村河道發生改變,水位流量關系、成災水位、成災流量均發生了變化,導致臨界雨量與特征雨量偏離度較大。

2.4 預警指標時段合理性分析

預警時段的長短對預警效果有直接的影響,一般情況流域面積較大、匯流時間較長,最小預警時段可適當加長;流域面積較小、匯流時間較短,最小預警時段可取適當減短。預警時段還要考慮群眾的轉移時間和暴雨過程。預警時段合理性分析主要根據實測大暴雨過程、流域匯流時間、預警時段、預警指標進行模擬預警。

2.4.1 下町村圪套預警指標時段合理性

下町村圪套的匯流時間為1 h,本次采用東溝雨量站數據2016年6月7日、2016年7月19日和2018年7月14日3場暴雨資料進行模擬分析,降雨過程見圖6~圖7。

圖5 2016年6月7日場次

圖6 2016年7月19日場次

圖7 2018年7月14日場次

圖4下町村圪套當降雨過程達到10:00時,1 h最大降雨量為24.6 mm,達到立即轉移預警指標(23 mm)。圖5當降雨過程達到12:00時,1 h最大降雨量為43.2 mm,達到立即轉移預警指標(19 mm)。圖7當降雨過程達到4:00時,1 h最大降雨量為28.4 mm,達到立即轉移預警指標(19 mm)。

2.4.2 南街村預警指標時段合理性

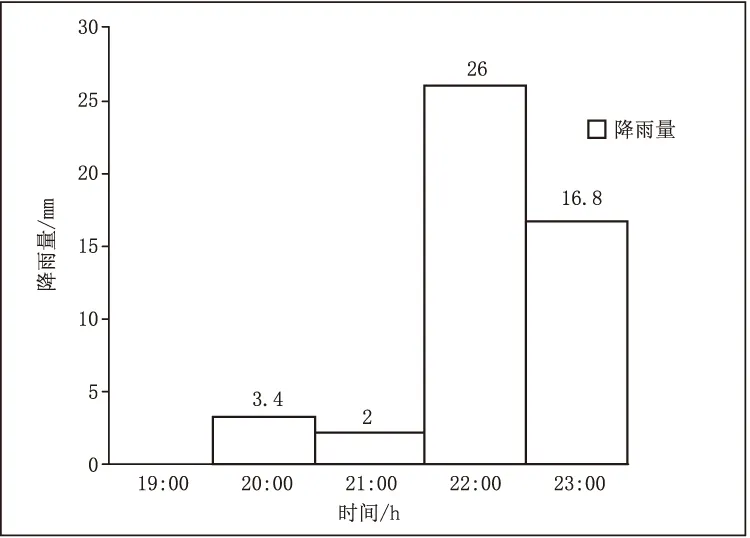

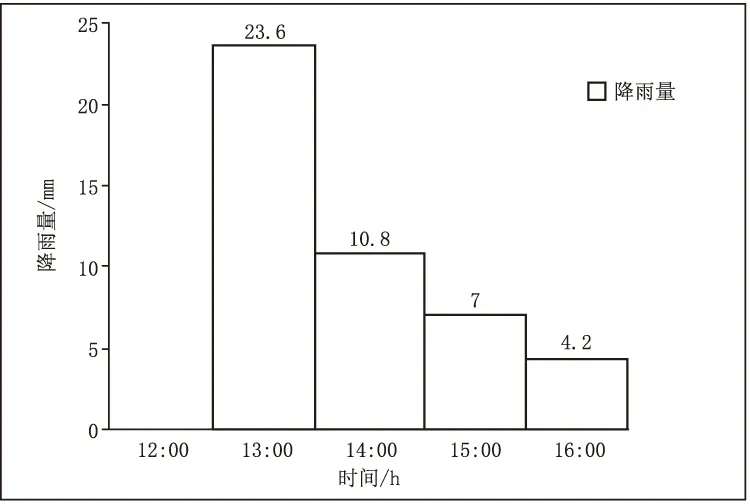

南街村的匯流時間為1 h,采用東屯雨量站數據2016年6月4日、2016年7月19日和2016年7月27日3場暴雨資料進行模擬分析。降雨過程見圖8~圖10。

圖8南街村當降雨過程達到22:00時,1 h最大降雨量為26 mm,達到立即轉移預警指標(18 mm)。圖9當降雨過程達到13:00時,1 h最大降雨量為23.6 mm,達到立即轉移預警指標(17 mm)。圖10當降雨過程達到9:00時,1 h最大降雨量為14.2 mm,達到準備轉移預警指標(13 mm)。

圖8 2016年6月4日場次

圖9 2016年7月19日場次

圖10 2016年7月27日場次

2.4.3 預警指標時段合理性復核成果分析

下町村圪套和南街村匯流時間均為1 h,預警時段為1 h時模擬過程中均直接達到立即轉移指標(南街村有一次接收準備轉移指標),接收立即轉移指標距洪峰到達時間間隔為1 h,村民有1 h的轉移時間,故最小預警時段為0.5 h可以發揮雨量預警作用。

3 結語

山洪災害預警指標的檢驗復核是一項長期工作,應根據新發生的洪水資料,定期復核校正預警指標,使其趨于完善,提高預警指標的精準度。

本文對復核對象進行了水位流量關系、臨界雨量、預警時段合理性分析,利用近期發生洪災的暴雨洪水資料對參數進行復核。通過開展預警指標的檢驗復核工作,為山西省山洪災害預警指標復核工作提供規范化流程和技術樣板。