稻草覆蓋增溫保濕規(guī)律及其對(duì)雷筍產(chǎn)量的影響

王斌, 張佳麗, 王先挺*, 許善杰

(1.寧波市鄞州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站,浙江 寧波 315700; 2.寧波市鄞州區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理站,浙江 寧波 315700)

雷竹稻草覆蓋栽培是將新鮮稻草作為發(fā)熱物質(zhì),以礱糠作為保溫材料,促使地溫提升,進(jìn)而使竹筍提早萌發(fā),并延長(zhǎng)出筍期,提高竹筍產(chǎn)量和效益[1]。雷筍稻草覆蓋栽培不僅是促進(jìn)雷竹提早產(chǎn)筍、提高竹筍產(chǎn)量的有效途徑,也是大量消納水稻秸稈、推進(jìn)秸稈綜合利用的有力舉措,具有重要的經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會(huì)價(jià)值。為了提升雷筍產(chǎn)量和產(chǎn)出效益,相關(guān)學(xué)者圍繞雷竹覆蓋栽培技術(shù),從施肥處理、覆蓋材料、覆蓋方式、覆蓋時(shí)機(jī)、降水變化等因素開展了大量研究[2-6]。丁勝華等[7-8]研究結(jié)果表明,稻草覆蓋型和稻草谷殼覆蓋型效益顯著優(yōu)于竹葉覆蓋型和半荒蕪型;肖創(chuàng)偉等[9]研究結(jié)果表明,采用谷殼、稻草、稻草加谷殼等覆蓋處理對(duì)雷竹提早出筍、筍期延長(zhǎng)、產(chǎn)量增加、效益提升等方面均有效果。

有研究[10]表明,相同材料不同覆蓋厚度,竹筍產(chǎn)量和出土?xí)r間存在顯著差異;覆蓋物產(chǎn)熱過多會(huì)產(chǎn)生高溫脅迫,甚至燒死竹林,給林農(nóng)帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失[1],寧波本地也存在筍戶稻草覆蓋過多,導(dǎo)致雷筍減產(chǎn)情況。然而目前對(duì)雷筍稻草覆蓋厚度的產(chǎn)熱保溫保濕規(guī)律、不同稻草覆蓋厚度對(duì)竹筍產(chǎn)量的影響研究較少。因此,本研究以田間小區(qū)試驗(yàn)為基礎(chǔ),研究不同稻草覆蓋厚度增溫保濕規(guī)律及其對(duì)雷竹出筍規(guī)律的影響,以探索適合寧波本地的雷筍稻草覆蓋技術(shù),為科學(xué)推進(jìn)筍農(nóng)增收和秸稈綜合利用提供參考。

1 材料與方法

1.1 供試材料

試驗(yàn)地設(shè)在浙江省寧波海曙區(qū)洞橋鎮(zhèn)蕙江村(121°22′43.47″E,29°45′59.77″N),林地坡度平緩,土層深厚。試驗(yàn)雷筍竹林6 a。該地區(qū)多年平均氣溫16.4 ℃,平均氣溫以7月份最高,為28.0 ℃,1月份最低,為4.7 ℃。全年無霜期一般為230~240 d。年降水量為1 480 mm,5—9月占全年降水量的60%,年日照時(shí)數(shù)1 850 h。

1.2 處理設(shè)計(jì)

覆蓋材料是稻草和礱糠,整體覆蓋厚度25 cm,試驗(yàn)設(shè)3個(gè)處理,分別為稻草覆蓋0 cm(即純礱糠覆蓋)、稻草覆蓋5 cm和稻草覆蓋10 cm處理。每個(gè)試驗(yàn)小區(qū)選擇立地條件和撫育管理措施基本相同的雷竹林150 m2,其他農(nóng)藝措施一致。

1.3 樣品采集

稻草覆蓋時(shí),在地表放置精創(chuàng)實(shí)時(shí)溫濕度記錄儀(MSL-51H),溫度分辨率0.1 ℃,濕度分辨率0.1%,實(shí)時(shí)記錄秸稈覆蓋條件下的溫度和濕度。覆蓋期內(nèi)每天上午挖取各個(gè)試驗(yàn)樣地中剛露出覆蓋層的竹筍,記錄全部竹筍的出筍日期和質(zhì)量。

1.4 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

采用Excel和SPSS 22數(shù)據(jù)處理軟件對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

2 結(jié)果與分析

2.1 對(duì)土壤溫度的影響

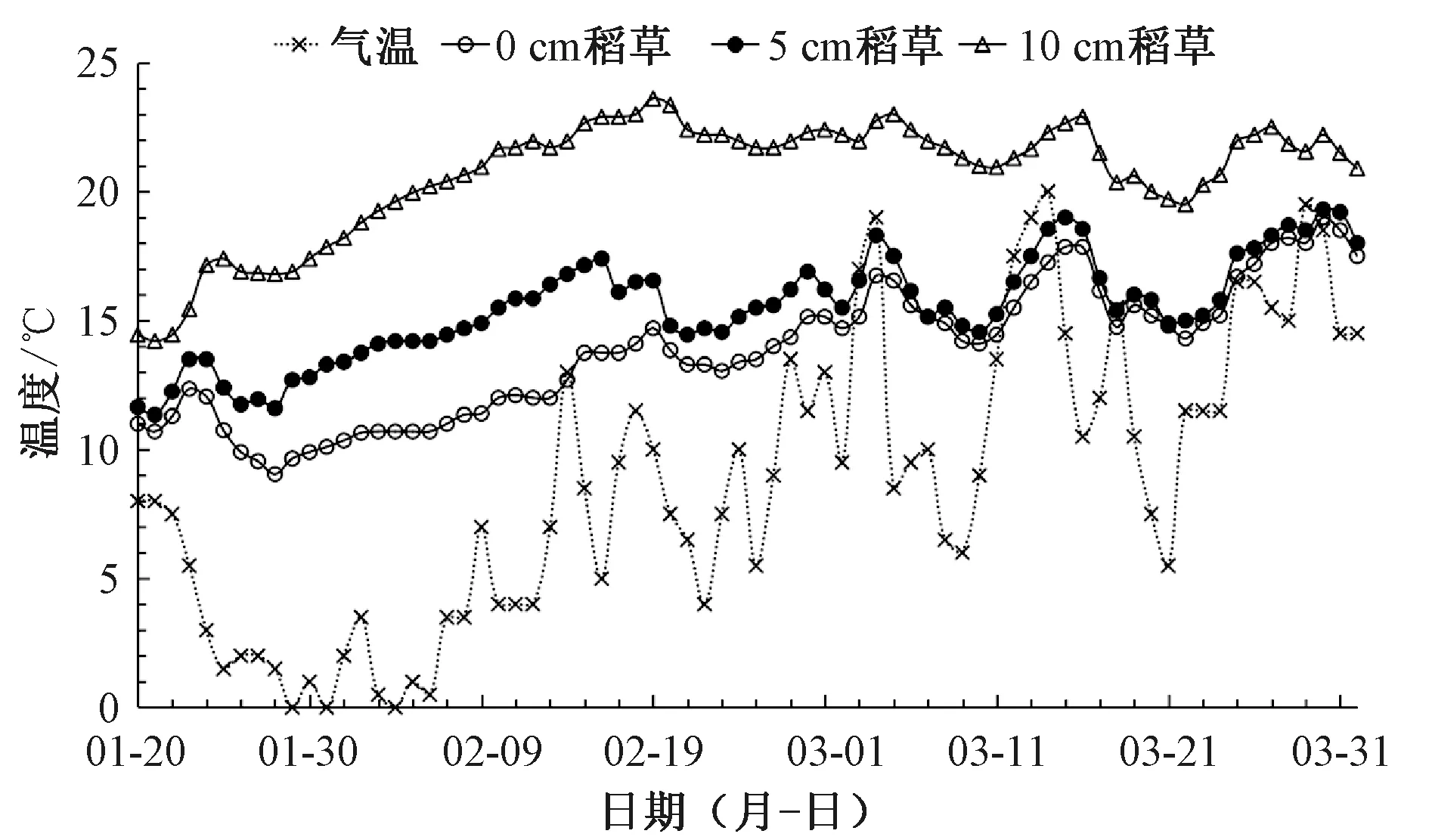

整個(gè)筍期氣溫和地表溫度一直處于動(dòng)態(tài)變化的狀態(tài)(圖1)。氣溫呈現(xiàn)先降后升的趨勢(shì),1月29日達(dá)到最低溫0 ℃;0 cm和5 cm稻草覆蓋處理地表溫度基本呈現(xiàn)上升趨勢(shì);10 cm稻草覆蓋處理地表溫度呈現(xiàn)前期逐步上升,后期呈現(xiàn)持平略降的趨勢(shì)。覆蓋處理?xiàng)l件下地表溫度基本保持在10 ℃以上,前期遠(yuǎn)高于氣溫,而且不同稻草覆蓋處理氣溫波動(dòng)遠(yuǎn)小于日氣溫的波動(dòng)幅度,表現(xiàn)出良好的保溫性。

圖1 不同稻草覆蓋厚度對(duì)地表溫度的影響

覆蓋栽培條件下,筍地地表溫度隨著稻草覆蓋厚度的增加而增加,覆蓋27 d后(2月16日),0 cm、5 cm及10 cm稻草覆蓋處理地表溫度分別為13.8、17.4、22.9 ℃。不同處理之間的溫差呈現(xiàn)先增后減的趨勢(shì),特別是0 cm和5 cm稻草覆蓋處理在覆蓋46 d(3月7日)后,兩者地表溫度及其變化趨勢(shì)基本一致。

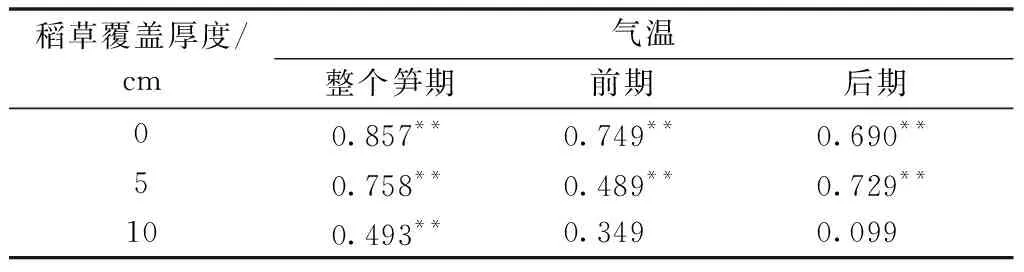

表1為氣溫與不同稻草覆蓋處理的相關(guān)性分析結(jié)果,隨著稻草覆蓋厚度的增加,雷筍地表溫度受外界氣溫的影響越小,整個(gè)筍期0 cm、5 cm及10 cm稻草覆蓋處理地表溫度與氣溫變化間的皮爾遜相關(guān)性系數(shù)依次分別為0.857**、0.758**、0.493**,0 cm和5 cm稻草覆蓋地表溫度與氣溫為強(qiáng)相關(guān),而10 cm稻草覆蓋地表溫度與氣溫為弱相關(guān)。

表1 氣溫與不同稻草覆蓋處理皮爾遜相關(guān)性分析

進(jìn)一步根據(jù)升溫效果將不同處理分為出筍前期和后期,分別測(cè)算地表溫度和氣溫的相關(guān)性。結(jié)果表明,0 cm稻草覆蓋處理的整個(gè)筍期地表溫度和氣溫呈現(xiàn)強(qiáng)相關(guān)(皮爾遜相關(guān)性系數(shù)0.690**~0.749**),而5 cm稻草覆蓋處理前期(皮爾遜相關(guān)性系數(shù)0.489**)地表溫度和氣溫的相關(guān)性明顯低于后期(皮爾遜相關(guān)性系數(shù)0.729**),10 cm稻草處理的整個(gè)筍期地表溫度與氣溫基本呈現(xiàn)弱~極弱相關(guān)性。由此可見,0 cm稻草覆蓋基本處于一個(gè)保溫狀態(tài),5 cm與10 cm稻草覆蓋處理地表溫度維持機(jī)理不同。

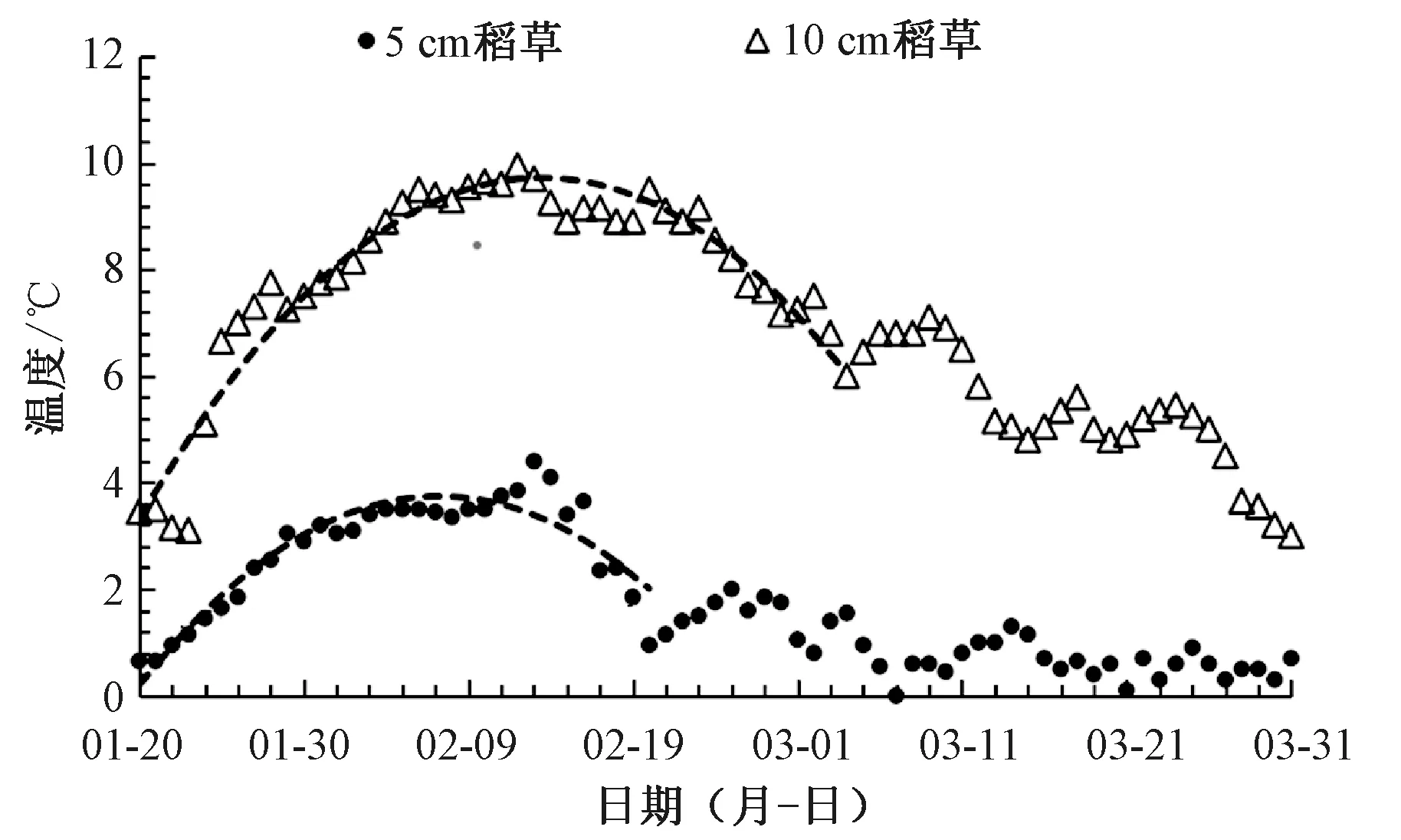

筍用林覆蓋栽培是利用微生物繁殖、分解和發(fā)酵時(shí)產(chǎn)生的熱量進(jìn)行增溫,從而提高土壤溫度,促進(jìn)筍芽分化生長(zhǎng)[11]。覆蓋層包括發(fā)酵層和保溫層,礱糠主要起的是保溫作用,為進(jìn)一步研究稻草覆蓋栽培的產(chǎn)熱規(guī)律,將0 cm稻草覆蓋作為對(duì)照,獲得5 cm及10 cm稻草覆蓋處理的產(chǎn)熱溫度曲線(圖2)。整個(gè)筍期,稻草產(chǎn)熱過程呈現(xiàn)不斷升溫-降溫,逐步減弱的過程。根據(jù)前期升溫-降溫過程,獲得不同處理溫度方程:5 cm稻草覆蓋處理為y=-0.010 7x2+919.31x-2×107(R2=0.922),10 cm稻草覆蓋處理為y=-0.010 7x2+919.30x-2×107(R2=0.859),方程曲線相關(guān)性系數(shù)平方均達(dá)到0.859~0.922,表明方程能很好地模擬稻草發(fā)熱過程,稻草覆蓋產(chǎn)熱過程都遵循自然發(fā)酵過程。10 cm稻草覆蓋基本處于較高的產(chǎn)熱過程,而5 cm稻草覆蓋處理后期發(fā)酵產(chǎn)熱減少,溫度降低,這與出筍后期其地表溫度和氣溫的相關(guān)性提升相關(guān)。

圖2 不同稻草覆蓋產(chǎn)熱規(guī)律

2.2 對(duì)地表濕度的影響效果

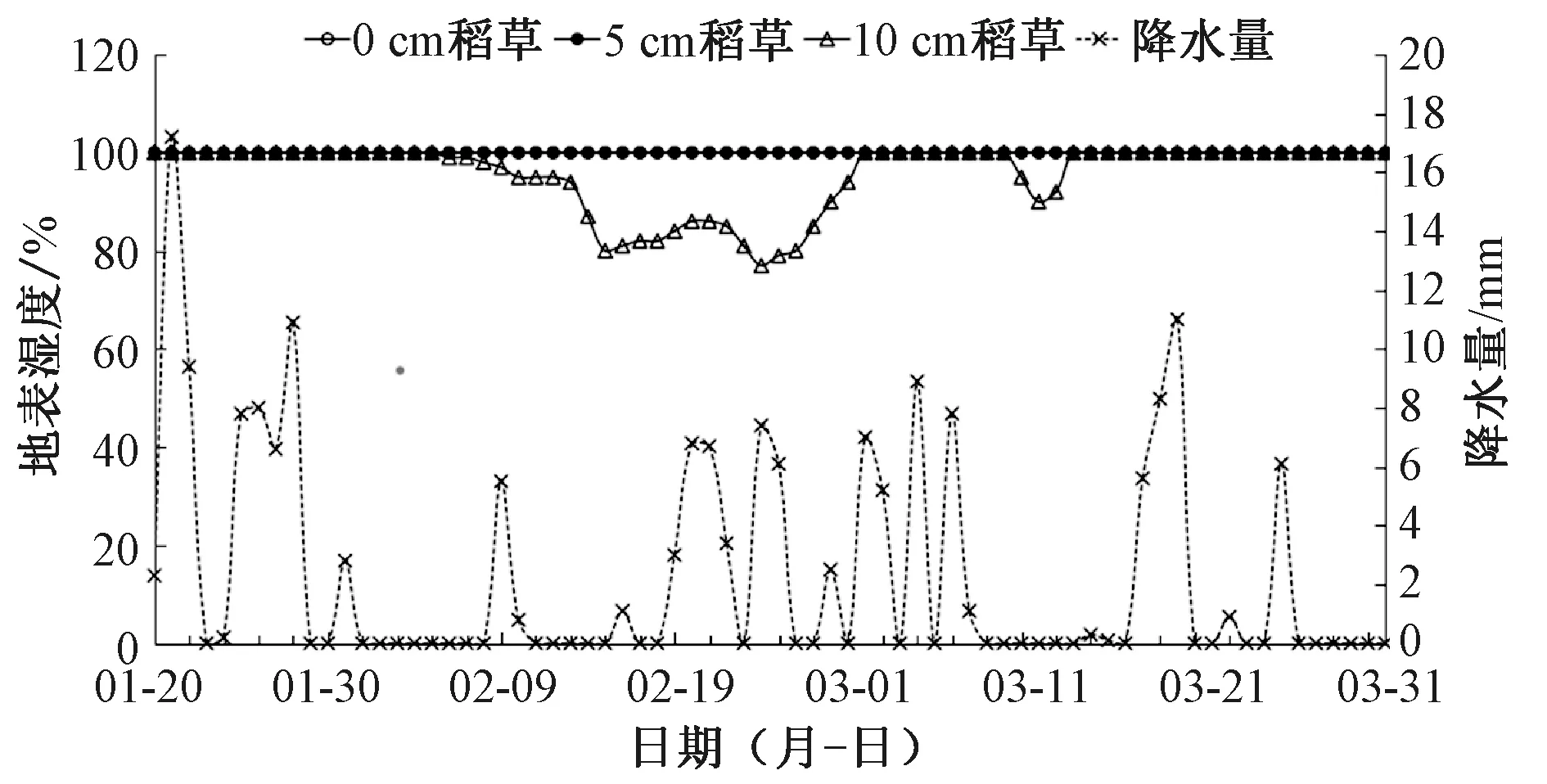

圖3為不同稻草覆蓋厚度對(duì)地表濕度的影響。由圖可知,由于前期充分澆地,覆蓋栽培條件下地表濕度與外界降水無相關(guān)性,0 cm和5 cm稻草覆蓋地表濕度始終保持在100%,而10 cm稻草覆蓋初期地表濕度基本保持在100%,秸稈發(fā)酵高溫階段地表濕度下降到80%,后期上升到100%。可見覆蓋栽培保濕性良好,覆蓋稻草過厚導(dǎo)致高溫,進(jìn)而影響環(huán)境濕度。

圖3 不同稻草覆蓋厚度、降水量對(duì)地表濕度的影響

2.3 對(duì)雷筍生長(zhǎng)的影響

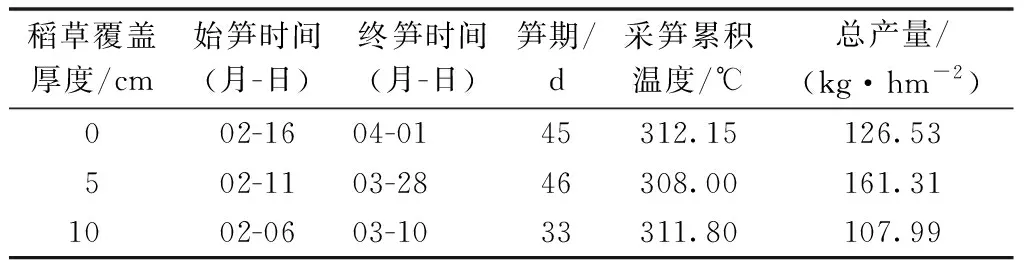

不同稻草覆蓋厚度的增溫保溫效果直接影響雷筍的產(chǎn)筍規(guī)律。由表2可知,雷筍的始筍時(shí)間和終筍時(shí)間隨著稻草覆蓋厚度的增加而提前,5 cm和10 cm稻草覆蓋栽培處理始筍時(shí)間較0 cm稻草覆蓋栽培處理分別提前了5和10 d,終筍時(shí)間分別提前了4和21 d。筍期持續(xù)時(shí)間為5 cm稻草覆蓋>0 cm稻草覆蓋>10 cm稻草覆蓋,可見雷筍稻草覆蓋可以提升地溫,進(jìn)而提前出筍,但是稻草覆蓋過多,反而導(dǎo)致土壤增溫過快,造成筍鞭退化,筍期縮短。

表2 不同稻草覆蓋厚度對(duì)雷筍產(chǎn)筍規(guī)律的影響

通過測(cè)算稻草覆蓋至始筍時(shí)間地表累計(jì)溫度,0 cm、5 cm、10 cm稻草覆蓋條件下出筍累計(jì)溫度依次分別為312.15、308及311.8 ℃,可見本試驗(yàn)條件下,雷竹出筍的地表累計(jì)溫度需要300 ℃以上。不同稻草覆蓋厚度處理,雷筍的產(chǎn)量不同,具體產(chǎn)量規(guī)律為5 cm稻草覆蓋>0 cm稻草覆蓋>10 cm稻草覆蓋,可見稻草覆蓋過厚,反而抑制雷筍的出筍量。5 cm稻草覆蓋處理是合適的覆蓋厚度,最高產(chǎn)量達(dá)161.31 kg·hm-2,較0 cm與10 cm稻草覆蓋處理雷筍產(chǎn)量分別高27.5%、49.4%。

3 小結(jié)與結(jié)論

雷筍稻草覆蓋早熟栽培技術(shù)不僅是促進(jìn)農(nóng)戶增產(chǎn)增收的有利措施,更是推進(jìn)秸稈綜合利用的有效舉措。本研究表明,覆蓋處理地表溫度均保持在10 ℃以上,稻草覆蓋對(duì)雷筍地有著良好的保溫保濕效果。地表溫度隨著稻草覆蓋厚度的增加而增加,而氣溫對(duì)地表溫度的影響隨著稻草覆蓋厚度的增加而減少,整個(gè)筍期0、5及10 cm稻草覆蓋處理地表溫度與氣溫變化間的皮爾遜相關(guān)性系數(shù)分別為0.857**、0.758**、0.493**。

筍用林覆蓋栽培中發(fā)熱物質(zhì)發(fā)酵分解釋放熱量是土壤增溫的動(dòng)力,其發(fā)熱規(guī)律和發(fā)熱量直接決定土壤的增溫效果及覆蓋期土壤溫度的變化規(guī)律[12]。根據(jù)前期稻草覆蓋產(chǎn)熱溫度變化,獲得5 cm和10 cm稻草覆蓋栽培處理溫度方程,分別為y=-0.010 7x2+919.31x-2×107(R2=0.922)和y=-0.010 7x2+919.30x-2×107(R2=0.859),雖然覆蓋厚度不同,但產(chǎn)熱規(guī)律一致。微生物的活動(dòng)是覆蓋材料的驅(qū)動(dòng)力,充足的營養(yǎng)物質(zhì)和適宜的環(huán)境有利于微生物活動(dòng)產(chǎn)熱,進(jìn)而提高土壤溫度[12]。因此,10 cm稻草覆蓋條件下,營養(yǎng)物質(zhì)豐富,產(chǎn)熱多且持久,地表溫度高,受氣溫影響小;而5 cm稻草覆蓋處理,后期微生物活動(dòng)減弱,產(chǎn)熱少,受氣溫影響顯著提升。本研究條件下,覆蓋栽培后地表溫度達(dá)到10 ℃以上,地表積溫達(dá)到300 ℃后開始采筍,符合雷筍出筍溫度[13-14]和有效積溫要求[15]。

稻草覆蓋的厚度直接影響土壤的溫度和竹筍出土?xí)r間[16],土壤溫度越高,竹筍生長(zhǎng)速度越快[17]。值得注意的是,10 cm覆蓋稻草處理雖然地表溫度最高,始筍時(shí)間大幅提前,但是由于覆蓋過厚,溫度過高反而導(dǎo)致筍期縮短,地表濕度下降,產(chǎn)量減少[10]。本研究中,雷筍覆蓋5 cm稻草為最優(yōu)處理,地表溫度維持在16 ℃左右,擁有最優(yōu)產(chǎn)量161.31 kg·hm-2。建議在雷筍生產(chǎn)過程中,控制稻草覆蓋厚度,及時(shí)關(guān)注覆蓋層溫度,溫度過高時(shí)及時(shí)采取剝離礱糠等降溫措施,防止高溫脅迫造成產(chǎn)量下降。進(jìn)一步研究稻草覆蓋產(chǎn)熱規(guī)律,結(jié)合雷筍采筍有效溫度,掌握雷筍產(chǎn)出規(guī)律,與銷售規(guī)律相結(jié)合,獲得高產(chǎn)高收。