跨語言中存現句式與領屬句式的類型特征

杜丹

摘? 要:通過對跨語言中存現句式與領屬句式之間的關系的考察,探討以上兩種句式在跨語言中的類型特征。研究發現,存現句式與領屬句式都是用領有動詞或“be+介詞”來編碼動詞,進而通過生命度等級、定指性效應、介詞、話題化、格標記、形式代詞等句法手段,來區分兩種句式。并通過跨語言中存現句式與領屬句式的編碼類型、概念關聯、句式關系模式以及兩種句式的演變路徑等方面,歸納存現句式與領屬句式之間的蘊含共性。

關鍵詞:存現句式;領屬句式;領有動詞;“be+介詞”;類型特征

一、引言

通過跨語言調查研究發現,存現句結構與領屬句結構的關系十分密切。Tomioka闡釋了存現句的歧義形式,當存現主體與存現處所具有整體與部分的關系時,便會與表示整體—部分的領屬產生歧義,從而將該句式判定為存現句式與領屬句式[1]。Marten對斯瓦希里語中的存現句式進行了調查,研究發現,斯瓦希里語具有兩種存現句式,其中一種句式就是由領有動詞與處所主語標記組成的處所—領屬結構(Locative-possessive Construction)[2]。Yong & Jie探討了類型學視野下的存現句式與領屬句式,認為生命度與定指性效應是造成存現結構與領屬結構差異的主要原因[3]。Creissels調查了256種語言,發現很多語言的存現結構都由處所代詞與領有動詞組成[4]。

存現句式與領屬句式之間的關系也一直是國內學界研究的熱點。任鷹對“領屬”與“存現”兩個語義范疇的相似關系及領屬句與典型的存現句的構式關聯進行了探討,作者指出,“領屬”與“存現”是有著明顯的相似性并且可納入同一認知框架的語義范疇,以同一句法格式表示領屬義與存現義,是有著充分的認知理據的必然現象[5]。黃成龍采用語義地圖模型,對漢藏語系藏緬語族語言的存在類動詞進行了考察,作者指出,藏緬語族中的62種語言的存在動詞,可以同時出現在處所句式中,也可以出現在存現句式、領屬句式中,分別表示處所義、存在義和領屬義[6]。孫文訪以語義圖模型為分析工具,對“有、是、在”進行了跨語言調查,研究發現,“有、是、在”可以編碼處所、存在、領有、判斷等意義,并描寫與解釋了“有、是、在”的語義演變階段和語義演變路徑,從而得到不同來源的蘊含發展序列:判斷>處所>存在>領屬,領屬>存在>處所>判斷以及處所>存在>領屬[7]。

上述研究主要是單純描述了跨語言或漢藏語系中存在動詞與領有動詞的形式特征、功能分布,相對忽略了存現句式與領屬句式之間的關系以及與語言語序的類型特征,同時,存現句式與領屬句式之間的差異和共性研究也有待進一步深化。有鑒于此,本文試圖通過考察跨語言中存現句式和領屬句式以及與語言語序之間的關系,探討以上兩種句式在跨語言中以及與語言語序的類型特征,并力圖探尋兩種句式之間的蘊含共性,進一步闡釋以上類型特征與蘊含共性的原因。

二、存現句式與領屬句式中動詞一致的

類型特征

通過跨語言研究,Creissels發現40多種語言中的存現結構由領有動詞表達[4](P5)。本文研究顯示,在一些語言中,存現句式與領屬句式中的動詞都使用領有動詞“have”表示存現義或領有義,如漢語、壯語、泰語、法語、德語等;也有一些語言中,存現句式與領屬句式中的動詞由系動詞“be”與介詞組合而成,如Maanyan、Igorot Bontoc等;還有一些語言中,存現動詞由系動詞表達、領有動詞由系動詞與介詞組合而成,如蘇格蘭蓋爾語、俄語等。當存現句式與領屬句式采用相同動詞時,除了根據不同的生命度等級、定指性效應之外,跨語言中還可以根據介詞、話題化、格標記、形式代詞等句法手段,來區分以上兩種句式。

(一)存現句式與領屬句式使用領有動詞的類型特征

根據對存現句式與領屬句式中動詞使用情況的跨語言調查研究,本文發現,一些語言中的存現句式與領屬句式中的動詞,都可以使用領有動詞來表示存現義或領有義,像漢語、傣語、壯語、泰語、法語、葡萄牙語、希臘語、土耳其語、越南語等。例如:

(1)漢語①

a.前面有一個村莊。

b.小張有個好老婆。

(2)越南語

a.Trên? bàn? có? ? m?t? quy?n? ?sách

在? ?桌子? 有? 一? ? CL? ? ?書

桌子上有本書。

b.T?i? có? ?m?t? quy?n? sách

我? ?有? 一? ? CL? ? 書

我有一本書。

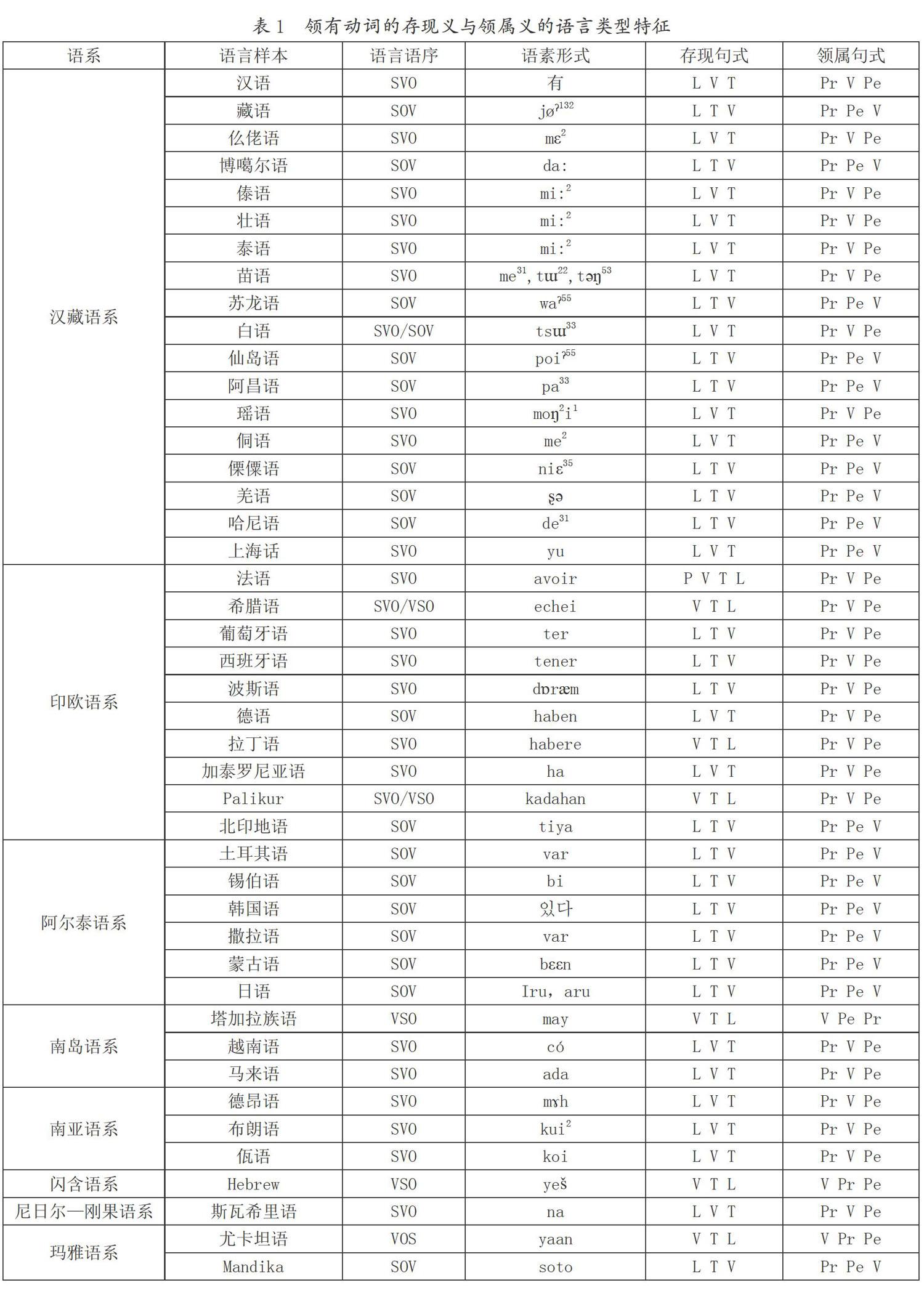

除了漢語及其方言之外,漢藏語系藏緬語族、壯侗語族、苗瑤語族語言中的“有”,也都可以表示存現義或領有義,如哈尼語、羌語、瑤語、蘇龍語、藏語、白語等。在其他語系如印歐語系、阿爾泰語系、南島語系、南亞語系、閃含語系等語系語言中,存現句式與領屬句式都使用領有動詞表示存現義或領有義。由此可見,使用領有動詞表示存現義或領有義是一種普遍的跨語言現象。根據跨語言調查,本文將以上語言的類型特征歸結為領有動詞的存現義與領屬義的語言類型特征。具體如表1所示(見下頁):

根據表1可知,以上語言中的存現句式與領屬句式中的動詞都使用領有動詞分別編碼存在義與領屬義,這也是一種普遍的跨語言現象。我們可以由此推斷存現動詞與領屬動詞在概念上具有一定的關聯性。同時,還可以發現,兩種句式的語序與語言語序關系密切,在以上SVO語言語序和SOV語言語序中的存現句式和領屬句式均具有一致性,S、V、O分別對應存現句式中的L、V、T以及領屬句式中的Pr、V、Pe。

(二)存現句式與領屬句式使用“be+介詞”的類型特征

當存現句式與領屬句式中的動詞相同時,除了使用領有動詞之外,還有很多語言使用“be+介詞”來表達存現義、領屬義。例如:

(3)尤卡坦語[8](P586)

a.Yaan? ba?alche? ich? kax

COP? ? 動物? ? ?在? ?森林

森林里有動物。

b.Yaan? ti?? Paul? xuntul? ciimin

COP? ?at? ?Paul? ?一? ? ? 馬

Paul有一匹馬。

(4)斯瓦希里語[4](P40)

a.Kisima-ni? ? ? m? ? na? ? ?maji.

CL7.井-LOC? CL18 COP.with? 水? 井里有水。

b.Kisima? ki? ?na? ? ? maji.

CL7.井 CL18 COP.with? 水? 井里有水。

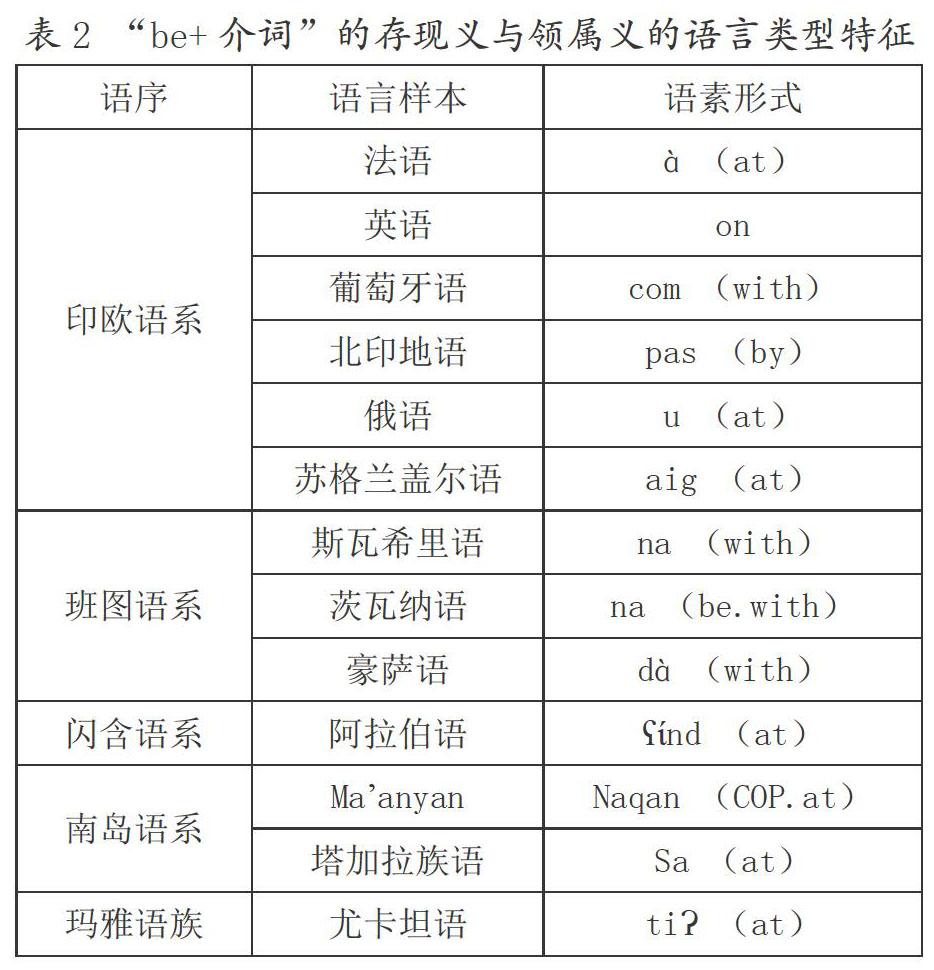

本文將以上語言的類型特征歸結為“be+介詞”的存現義與領屬義的語言類型特征。具體如表2所示:

根據表2“be+介詞”的存現義與領屬義的語言類型特征可知,當使用“be+介詞”對存現句式與領屬句式進行編碼時,介詞主要有“at”“with”兩種形式。其中,印歐語系中的語言多使用“be+at”,其句式語序為“T be(at) L”或“at Pr(possessor) is Pe(possessee)”;而班圖語系中的語言多使用介詞“with”,其句式語序為“L is with T”或“Pr is with Pe”。生成語法研究中,一般把賓語稱為內部論元,主語稱為外部論元;當句式中引進其他論元時,一般采用語序、格標記、介詞等形式手段。跨語言調查研究發現,在選擇“be+介詞”編碼動詞時,“at”一般引入處所論元,T與Pe為句中主語;“with”一般引入受事論元,T與Pe為直接賓語,而L與Pr為句中主語。

(三)區分存現句式與領屬句式的形式手段

如前所述,跨語言中存在很多存現句式與領屬句式語序一致且動詞相同的現象,雖然兩種句式中動詞一般均采用領有動詞、“be+介詞”兩種編碼形式,但是兩種句式在編碼存在義與領屬義時,不同的語言也會采用不同的編碼形式來區分兩種句式。除了根據不同的生命度等級、定指性效應之外,還可以根據介詞、話題化、格標記、形式代詞等句法手段來區分兩種句式。

1.生命度等級與定指性效應

在有些語言中,存現句式與領屬句式語序表達一致,它們使用相同的語序與相同的動詞,這時,判別兩者的依據主要由生命度等級來決定。當主體為有生生命時,句式判定為領屬句式;當主體為無生生命時,句式判定為存現句式。例如:

(5)俄語[8](P582)

a.Na stole? est kniga.

在桌子上? COP? ? 書

桌子上有書。

b.U? menja? ?est sestra

at 1SG.GEN COP? ?妹妹

我有個妹妹。

(6)蘇格蘭蓋爾語[8](P580)

a.Tha? min? anns? aphoit

COP? 麥片? in? ?D? 壺里

壺里有麥片。

b.Tha? peann? aig? Mairi

COP? 鋼筆? ?at? ?Mary

Mary有枝鋼筆。

由于定指性效應而造成了存現句與處所句語序的不同,當存現主體為定指性名詞時,選擇處所句;當存現主體為不定指名詞時,選擇存現句,如例(5a)、例(6a)。不過,在例(5)、例(6)中,存現句式與領屬句式的構成成分與語序一致,動詞都是由系動詞與介詞組成。當主體為無生生命時,句式可判定為存現句式,如例(5a)、例(6a);當主體為有生生命時,句式可判定為領屬句式,如例(5b)、例(6b)。

2.介詞

在其他一些語言中,存現句式與領屬句式表達一致、使用相同動詞表達存現義或領有義,除了生命度等級之外,介詞也是區分兩種句式的主要句法手段。當存現主體語義為有生生命特征時,選擇領屬句式,且句式中沒有介詞;當存現主體語義為無生生命特征時,選擇存現句式,且存現動詞由系動詞與處所介詞組合而成。以上現象多發生在塔加拉族語、湯加語、俄語、Maanyan、Igorot Bontoc、Cebuano等。例如:

(7)塔加拉族語[8](P585)

a.May? ? ?gena? sa? ewropa

COP=LOC 戰爭? 在? 歐洲

歐洲有場戰爭。

b.May? ? ? relos? ?a?? naanai

COP=LOC? 手表? ?ART? mom

媽媽有塊手表。

(8)湯加語[8](P579)

a.‘oke? ‘i? ‘ai? ‘ae? ? ?Nofoanga? ‘i? he

TNS? ?P? ?3SG ABS.ART? 座位? ? ? P? ART

poopao.

獨木舟

獨木舟上有座位。

b.‘oku? ‘i? ai? ‘ae? ? ?faanau? ? ‘a? Sione.

TNS? ?P 3SG ABS.ART 孩子-復數 ABS 約翰

約翰有孩子。

3.話題化

在日語中,“NP-ni+NP-ga+aru/iru”既可以表示存現義,還可以表示部分—整體的領有義。值得注意的是,當存現主體被話題化時,存現句式轉換為處所句式,但領有義仍然存在。例如:

(9)日語[1](P3)

Kono? torakku-ni? atarashii enzin-ga? aru.

DEM? ?卡車-LOC? ? ?新的? 發動機-賓格? 有

存現義:在卡車上有個新發動機。

領有義:卡車有個新發動機。

(10)日語[1](P6)

Atarasii? enzin-wa? ?kono torakku-ni? aru.

新的? 發動機-話題標記 DEM 卡車-處所格? 有

存現義:新發動機,在卡車上有一個。

領有義:新發動機,卡車上有一個。

漢語雖然是話題突出的語言,沒有專門的話題標記,但是漢語及其方言的“有”可以介引一個無定卻有指的話題。實地調查表明,“有”并沒有完全虛化為話題標記,仍可以表達存在義與領屬義。例如:

(11)漢語

a.有一種愛叫放手。

b.有一種人就是矯情。

4.格標記

“Kamree”與“Larkee”都位于句首,同時,存現句式與領屬句式都借助介詞進行表達,存現句式使用前置詞“m??”,領屬句式使用后置詞“pas”。值得注意的是,在領屬句式中,“Larkee”后面出現了格標記“kee”。例如:

(12)北印地語[8](P943)

a.Kamree-m??? dadmii? ?hai

房間-in? ? ?人? ? ?COP.3SG

房間里有個人。

b.Larkee-kee? pas? kuttaa? ?hai

男孩-GEN? ? by? ?狗? ? ?COP.3SG

男孩有只狗。

5.形式代詞

跨語言研究發現,存現句結構與領屬句結構關系相當密切。Creissels指出,有40多種語言中的存現結構由領有動詞表達,還有一些語言中的存現結構由處所代詞與領有動詞組合而成[4](P6)。其存現句式與領屬句式語序都是“L (Pr) VT (Pe)”。生命度等級是區別存現句式與領屬句式的主要方式,當句中主體為無生生命時,選擇存現句式;當句中主體為有生生命時,選擇領屬句式。例如:

(13)法語

Il? ? y? ?a? trois? livres? sur la table

P LOC 有? ?三? ? ?書? ? ?在桌子上

桌上有三本書。

在斯瓦希里語中,存現句與領有句使用同樣的動詞,兩者之間的區別就是在存現句中的動詞前添加處所名詞短語標記“ku-”。例如:

(14)斯瓦希里語

a.Ku-na? ? ? ?ma-endeleo? sana

sm17.PossCop? 6-發展? ?很多

這里有很大發展。

b.Juma? ?a-na? ? ? wa-nafuzi? wa-tano

Juma sm1-PossCop? 2-學生? ? 2-五

Juma有五個學生。

在其他一些語言中,存現句式與領屬句式可以通過形式代詞的位置進行判斷,如尤卡坦語、阿拉伯語。在(14a)中,形式代詞位于主語位置,此時為存現句式;在(14b)中,形式代詞跟緊動詞之后,此時為領屬句式。

三、存現句式與領屬句式之間的

類型特征動因

(一)領有動詞=“be+介詞”

通過上文的分析可以看出,當存現句式與領屬句式中的動詞一致時,一般采用領有動詞或“be+介詞”。本文由此假設領有動詞=“be+介詞”。Freeze[8]、Kayne[9]、Dikken[10]、姜兆梓[11]等均指出,“be+介詞”可以拼讀為have。如果從句法轉換的角度考慮,漢語也存在類似現象,它們的區別僅在于,漢語中與系詞be相關的“是”并不是強制性的,并且語序有時會發生變化。例如:

(15)漢語

a.桌子上有一本書。

b.一本書在桌子上。

在英語、葡萄牙語、法語等語言中,也存在領有動詞=“be+介詞”這一現象。如英語中的“have”與“be+with”、葡萄牙語中的“tem”與“esta+com”。還有一些語言則直接使用介詞編碼存現義,使用“be+介詞”編碼領有義。例如:

(16)Huasa[4](P41)

a.Dà? ? dàl?l?

with? reason

有問題。

b.Yār?à? ?yanà? ? ? dà? ?fens??

男孩? ?3SG? with? ?筆

男孩有枝筆。

在俄語、北印地語、塔加拉族語、蘇格蘭蓋爾語等語言中,存現動詞與領有動詞都可以通過“be+介詞”來表達。同時,在班圖語系中,很多語言如斯瓦希里語、尼日爾—剛果語、茨瓦納語等都使用“be+with”編碼存現動詞或領有動詞。例如:

(17)茨瓦納語[4](P40)

a.Ga? ? ke? ? na? ? ?mathata

NEG? NEG? be.with? 問題-PL

我沒有問題。

b.Ga? ? ?go? ? ? ?na? ? ?mathata

NEG? thereexpl? ?be.with 問題-PL

沒有問題。

從以上調查可以看出,使用“be+介詞”表示存現動詞與領有動詞是一種普遍的跨語言現象。通過對上述兩種表達存現動詞的編碼形式的分析,我們發現,在跨語言中除了存現動詞本身之外,還有領有動詞與“be+介詞”兩種編碼類型;同時,“be+介詞”也可以編碼領有動詞。在此基礎上,本文得出“領有動詞=‘be+介詞”的類型特征。

(二)“存現”與“領屬”:從概念關聯到構式關聯

據表1與表2可知,存現句式語序與領屬句式語序一致是一種普遍的跨語言現象,其中,L、V、T分別對應Pr、V、Pe。從認知語言學角度來看,當存現句式與領屬句式語序一致、且句式都使用領有動詞時,在很大程度上是由語義相似性原則造成的。在存現句式中,這種關系也是如此。根據語義相似性原則可以判斷,L相當于背景,T相當于焦點。在領屬句式中,Pr領有Pe,Pr相當于背景,Pe相當于焦點。存現句式與領屬句式都是表示整體與部分、背景與焦點的認知關系:“某處存在、出現或消失某物”=“領有者領有、獲得或失去某物”。任鷹從關聯模式的認知框架出發,分析了“存現”與“領屬”之間的相似性,作者認為,“‘存在也就是一種依附狀態,某物存在于某處也即某物依附于某處,某處與某物之間的關系可以被理解為領屬關系;某處‘出現某物就意味著某物開始依附于某處,意味著某處與某物之間的領屬關系的建立;某處‘消失某物則意味著某物脫離某處,意味著二者之間領屬關系的消除”[5](P310)。上述論證均在一定程度上說明了,抽象的領屬關系與具體的依附存現關系之間有著難以分清彼此界限的事理關系。同時,領屬關系與存現關系相關聯的認知模式,是從人們的認知概念中反應到句法構式關系中的,因此,在人類大多數語言表達存現句式與領屬句式時,都采用了相同的動詞、相同的語序。

還需指出的是,以相同的句式、相同的動詞表示原型存現義和原型領屬義,也是一種具有跨語言特點的語法現象。Zeshan & Perniss對手語中的存現句式與領屬句式進行了探討,作者發現,印度、土耳其、俄國、英國、美國、德國、約旦、中國等許多國家使用領屬句式表達存現句式[12](P78)。也就是說,領屬句式不僅表達領屬義,還可以用于表達存現義,領屬義與存現義使用同一種表達句式。

(三)存現句式與領屬句式之間的蘊含共性

在希臘語、Tusan、Wolof等語言中,存現句式會產生歧義,一般情況下,存現句式除了表達存現義之外,還會產生領有義。在一些語言中,帶有領有動詞的存現句式也會與領屬句式產生歧義,尤其是當主語為第三人稱代詞時,就很難區分是存現句式還是領屬句式。在西非太平洋語族的一些語言中,主語須由動詞進行索引。也就是說,主語可通過動詞進行判定,此時主語為名詞性短語。當主語為非名詞性短語或者為人稱代詞時,存現句式就會與領屬句式產生歧義。此外,在Salento、Southern Calabria、Sardinia等語言中,HABERE為主要的系動詞,它可以表示存在義與領有義,其中,存現句式的語序為“V T L”,領屬句式的語序為“Pr V Pe”。不過,隨著語言的演變,TENRE逐漸替代了HABERE,用于表示領有義,但在巴西葡萄牙語仍可用于存現句式中。由于存現句式與領屬句式之間存在一定的歧義現象,本文認為,有必要從歷時角度出發探討存現句式與領屬句式的衍生關系。

通過對跨語言的調查,Creissels指出,在表達存在義的動詞中,系詞最為典型[4](P8)。Hock在印歐語系中發現了BE在語法化過程中的不同程度的不規則變體與不同的句法功能,作者以英語BE的語法演變為代表,指出BE的最初形式是become,在古英語中,became具有“來,保持”的意義。隨著句法形式的改變,BE的語義也發生了變化,之后也可以表示存在義,如“remain/stay(位于)”。根據其形式演變,可知BE具有了表達存在義的功能。同時,BE的表達也不斷發生演變,BE表達存在義的情況出現比較早,而領有動詞出現比較晚,印歐語系中一些語言的“有”源于“存在”義動詞BE,如英語的“have”。斯拉夫語中的HAVE最初是由與格標記和動詞BE表達的,這種用法在印歐語系如梵語、希臘語、拉丁語等語言中十分普遍[13](P244)。在漢藏語系中,漢語“有”既可以表示存在義,也可以表示領有義,存在和領有也經常采用相同的句法形式。根據蘭碧仙的考察,甲骨文中位于“有”后的動詞主要分為兩類:第一類是“害、夢、雨、風、蠱、震、疾”等,這類詞為名動兼類詞;第二類是“擒、降、來、至”等,這些詞既可以作敘述句謂語,又可以轉化為“所”字結構或“者”字結構表示動作行為所關聯的對象[14](P58)。基于甲骨文以上兩種情況,可判斷“有”最初是表示“存在”義的。從以上系動詞BE的演變過程可以獲知,存在動詞、領有動詞是由系動詞BE演變而來的,其演變路徑為:存在動詞>領有動詞。

由以上跨語言中存現句式與領屬句式以及兩者之間的演變路徑可知,存現句式為領屬句式的基本句式,領屬句式由存現句式演變而來;同時,結合上文跨語言中手語使用領屬句式表達存現句式的情況,我們可以得出一條蘊含共性:領屬句式蘊含存現句式。

四、結語

通過跨語言調查研究,可以發現,很多語言中的存現句式與領屬句式都使用相同動詞,即使用領有動詞或“be+介詞”。當兩種句式采用相同動詞時,通常是通過生命度、定指性效應、話題化、介詞、格標記、形式代詞等句法手段,來區別兩種句式。本文根據存現句式與領屬句式之間的共性與差異,將兩種句式的類型特征總結如下:第一,本文首先假設“領有動詞=‘be+介詞”,通過跨語言中的存現句式使用領有動詞與“be+介詞”兩種編碼形式、領有動詞或“be+介詞”一種編碼形式,同時表示領屬義與存現義,從而論證了這一假設。第二,領屬關系與存現關系相關聯的認知模式,是從人們的認知概念中反應到句法構式關系中的,因此,在人類大多數語言表達存現句式與領屬句式時,都采用了相同的動詞、相同的語序;同時,以相同的句式、相同的動詞表示原型存現義和原型領屬義,也是一種具有跨語言特點的語法現象。第三,根據歷時研究以及手語表達領屬句式的方式,本文發現了存現句式與領屬句式的演變路徑:存現句式>領屬句式,并總結出一條蘊含共性:領屬句式蘊含存現句式。第四,使用“be+介詞”編碼存現句式與領屬句式動詞的現象,大多發生在印歐語系和班圖語系的語言中,其中,印歐語系語言多使用“be+at”,班圖語系語言多使用“be+with”;介詞“at”通常是引入處所論元,介詞“with”通常是引入受事論元。

參考文獻:

[1]Tomioka,S.The Japanese Existential Possession:A Case Study of Pragmatic Disambiguation[J].Lingua,2007,(6).

[2]Marten,L.Structure and Interpretation in Swahili Existential Construction[J].Rivista di Linguistica,2013,(25).

[3]Yong,Wang & Jie,Xu.A Systemic Typology of Existential and Possessive Constructions[J].Functions of Language,2013,(1).

[4]Creissels,D.Existential Predication in Typological Perspective[M].Work. Pap.,University Lyon,2014.

[5]任鷹.“領屬”與“存現”:從概念的關聯到構式的關聯——也從“王冕死了父親”的生成方式說起[J].世界漢語教學,2009,(3).

[6]黃成龍.藏緬語存在類動詞的概念結構[J].民族語文, 2013,(2).

[7]孫文訪.“有、是、在”的跨語言研究[D].北京:北京大學博士學位論文,2013.

[8]Freeze,R.Existence and Other Locatives[J].Language,2013,(3).

[9]Kayne,R.S.Towards a modular theory of auxiliary selection[J].Studia Linguistica,1993,(1).

[10]Dikken,M.den.Particles:On the syntax of verb-particle, triadic, and causative constructions[M].Oxford:Oxford University Press,1995.

[11]姜兆梓.現代漢語存在句A段的論元與非論元屬性[D].濟南:山東大學博士學位論文,2016.

[12]Zeshan,U. & Perniss,P.Possessive and Existential Constructions in Sign languages[M].Nijmegen:Ishara Press,2008.

[13]Hock,H.H.Principles of Histotical Linguistics[M].Belin:Mouton de Gruyter,1991.

[14]蘭碧仙.據出土文獻再論先秦漢語“有2+VP”結構中的 “有2”[J].漢字文化,2011,(4).

Typological Characteristics of Existential and Possessive Constructions in Cross-languages

Du Dan

(College of Humanities and Arts, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 201306, China)

Abstract:This paper attempts to research the relationship between existential and possessive construction in cross-language, and finds these two constructions both use possessive verb and “be+preposition”. The two kinds of constructions can be distinguished by degrees of animacy hierarchy, definiteness effect, case markers, prepositions, proforms to distinguish the two kinds of sentence patterns. Finally it sums up the universals between existential and possessive constructions through the coding types of existential and possessive constructions, concepts associated with relational schema of existential and possessive construction and evolution path of existential and possessive construction in cross-languages.

Key words:existential construction;possessive construction;possessive verb; “be+preposition”;typological characteristics