漢語動結式中介語語料的最簡移位分析

馬志剛 庾小美

[關鍵詞] 對外漢語;動結式;不對稱性習得;中心語移位;短語移位

[摘? 要] 現有文獻對動結式的中介語習得現象已形成語言學研究中基本認可的歸納性事實:“動”和“補”的中介語句法實現呈現出不對稱的習得狀況。針對漢語動結式提出的功能語類假設理論認為,“動”和“補”基礎生成于不同的句法位置,而局域性原則對移位操作的句法限制可以為這種不對稱的習得現象提供理論解釋:短語移位的中介語習得難度高于中心語移位。未來有關動結式的理論研究和中介語習得研究不僅要關注漢語詞的界定、構成及其組合機制的個性特點,而且更應該對詞的概念進行跨語言的對比分析。

1. 引言

漢語動結式在語義組合方式、詞素排列順序等方面都具有自身的個性特點,而其母語習得和中介語習得研究中的核心理論問題之一就是動結式作為復合詞是否具有可解析性。兒童母語習得過程中,動結式呈現出被整詞習得的傾向性(53.8%以上的復合詞均被受試以未加解析的方式習得)(徐艷琴、楊小璐,2009:439),而動結式在中介語習得中,其組合成分“動”和“補”卻呈現出獨立性,而且“動”的可習得程度顯著高于“補”。比如陸燕萍(2012:17)針對留學生的實證研究所提供的遺漏補語和遺漏動詞的比例分別為92.6%和7.4%。可見,動結式的組成部分之間的中介語習得難度差異非常顯著。這一顯著的習得差異在魯健驥(1994)的課堂語料記錄中也得到證實,而近期針對動結式的對外漢語教學研究也同樣對“補”成分的習得難度加以確認(郝琳,2019:170-173)。據此,無論是課堂收集的語料,還是實證研究誘發的語料,以及母語背景不同的漢語中介語語料均顯示,動結式中的“補”習得難度高、遺漏程度高。

鑒于這一中介語現象已經成為可資立論的歸納性語言事實,因此本文基于功能語類理論為該習得現象提出解釋并力圖指出,動結式等復合詞作為獨立的句法單位,其語義概念的詞匯化表達方式呈現出跨語言差異性,而這理應成為未來語法本體理論研究和中介語習得研究關注的重要維度。

2. 動結式的中介語表現及其理論分析

動結式復合詞的組合性、內部構造以及其中組合成分之間的致使性語義關系是語法本體

研究中關注的焦點所在(常娜,2019:20-23)。盡管大多數動結式復合詞表達致使義,但其構成成分卻基本上都可以獨立成句,因此在掌握其復合義的同時又能分解其語義并自由造句成為檢驗動結式習得程度的主要衡量標準。目前的漢語動結式中介語研究大多以記錄二語學習者的語言產出為主要研究手段(魯健驥,1994;陸燕萍,2012)。盡管也有嘗試從理論視角對動結式中介語表現加以解釋的研究(Yuan & Zhao,2011:40-42),但也并非以目前在國內習得漢語的留學生的中介語產出作為解釋對象。考慮到動結式構成成分可單獨使用,而功能語類理論也將其構成成分分別置于不同的句法合并位置(王文斌、吳可,2019:66-69),因此有理由基于該理論對現有的中介語表現加以解釋。

2.1 動結式的中介語表現

魯健驥(1994:49)從四個維度(母語干擾、過度概括、學習策略、教學手段)觀察并記錄了192項留學生的中介語偏誤(漢語初級水平),其中有關漢語動結式結構的中介語行為呈現出的主導性偏誤模式為傾向于遺漏語義較為次要的語素,如(1)a所示:

近期,陸燕萍(2012:15-18)對中介語動結式的研究中,通過填詞、翻譯和多項選擇等研究手段發現的大多數樣例也是遺漏,如(1)b和(1)c所示。由于“這兩類偏誤都會導致句子的不完整或語法錯誤”(陸燕萍,2012:16-17),因此對于此類中介語表現的研究不應該僅僅停留在記錄描述階段,而更有必要依據相關的語言學分析和語言習得理論對其加以系統性研究,從而有助于揭示出漢語中介語發展中可能存在的習得模式及其成因。為便于討論,本研究中的動結式選取較為廣義的V-V組合,包括動結式、動補式(但無涉動趨式)。下文在功能語類的相關陳述中,采用動結式的稱謂,以與大多數文獻保持一致。

2.2 基于功能語類的分析

基于功能語類的分析(熊仲儒、劉麗萍,2006:120-125),漢語動結式的生成是基于VP經由達成范疇(Bec P)和致使范疇(Caus P)這兩個功能范疇的中心語擴展而成的。比如,典型雙論元動結式就是動詞短語先由Bec P擴展進而被Caus P擴展。據此,“小王看懂了圖紙”和“黛玉哭濕了手帕”的基礎結構如(2)a和(2)b所示(下文依據功能語類分析句子內部結構時均省略了中間投射Bec和Caus等,以便更明晰簡潔地呈現句子的內部構造):

依據功能語類的分析,(2)a中的“懂”和“看”經歷融合過程成為復合詞“看懂”后移動到Bec中心語位置,然后再移動到Caus的中心語位置就生成了“小王看懂了圖紙”。同理,補語謂詞“濕”和主動詞“哭”融合形成“哭濕”后一起經歷中心語移位,先后進入Bec和Caus這兩個功能范疇后就生成“黛玉哭濕了手帕”。顯然,功能范疇假設中移位的前提是位于中心語位置的“動”和位于標示語位置的“結”之間的相互融合。據此推理,陸燕萍(2012: 17-19)所記錄的中介語語言事實,即(1)b和(1)c產生的可能原因是二語學習者并沒有執行中心語和標示語之間的融合,而是“忽略”了其中之一,然后分別對其中的“動”或“結”單獨執行移位。如(3)所示:

依據功能語類的分析,二語學習者對(3)a的中心語動詞“看”單獨執行中心語移位后生成“我看他去商店買東西”,而對(3)b中標示語位置上的“完”單獨執行移位后生成“他完工作然后回家”。在這兩種情況下,二語學習者都沒有執行融合操作,而且分別遺漏了動結式中的補語成分“見”和主動詞“做”。依據陸燕萍(2012:16)對動結式中介語表現的記錄,遺漏補語的中介語偏誤占偏誤總數的92.6%,遺漏動詞的偏誤僅占總數的7.4%。

顯然,需要解釋的問題就是動結式的中介語習得中,“動”和“補”的遺漏程度為何存在顯著的不平衡現象。考慮到功能語類分析把主動詞和補語分別處理為動詞投射的中心語和標示語,因此如下先說明生成句法學中相關概念的定義及其移位的句法限制,然后據此為上述中介語不平衡現象提出理論解釋(即性質不同的移位在中介語語法中具有不同習得難度,而融合程度的高低則會因學習者母語中構詞的類型學特征差異而不同)。

3. 標示語、中心語、補語及其移位的局域性

現代句法學研究以回答語言研究中的柏拉圖問題為其宗旨,其中蘊含的共性觀是:人類語言的結構組織方式在本質上是相同的(原則),而各種具體語言表面上的差異性源于其詞項所引發的變異性(參數)(Chomsky,1981)。而組織方式方面的共性則集中體現在基于中心語投射而成的X階標理論,如下對此予以簡述。

3.1 X階標理論

自Chomksy(1986)以來,X階標理論被擴充延伸到各個語言單位。根據擴充的X階標理論,各級各類短語結構都符合X階標層級,都呈現出具有單一中心的向心結構模式。X0本身是個變數,它可以是名、動、形、介等詞匯項目,也可以是標示句子類型的標句詞C0和作為句子中心的I0等功能項(后者在最簡方案中改為T0)。如下(4)為標示語-中心語-補語結構(specifier-head-complement)的典型例證:

(4)中兩例分別是中心語分別為動詞和介詞的X階標結構,其中(4)a是以名詞短語為標示語,而(4)b是以副詞短語為標示語,但二者都是以名詞短語為補語。在生成句法學中,副詞短語和名詞短語都被視為最大投射單位,而動詞、介詞以及其他語類均被視為最小投射單位(maximal vs. minimal projection)。由于這兩類句法單位具有不同的短語地位,因而其移位過程和性質也不同。

3.2 局域性原則與標示語、中心語和補語的移位

Chomsky(1995)主張,句法結構中的副詞等附加語成分一經合并后并不參與移位,因此可以作為參照來顯示其他成分是否發生移位;而動詞類中心語與名詞類短語參與兩種性質不同的移位:中心語移位和短語移位(主語移位和補語移位),或稱最小投射移位和最大投射移位。兩種移位觸發機制方面的區別在于:中心語移位必須由成分統制移位成分的中心語引發,這一點類似于wh移位必須由成分統制移位成分的wh成分引發;而短語移位的發生要么是為獲取格位要么是為占據轄域位置,但各種移位原則上都必須遵循局域性(Locality)原則。

局域性原則在原則和參數時期體現為領屬原則(移位成分不允許一次跨越兩個或兩個以上的節點(Chomsky,1986)和相對極簡性限制條件(RMC)(Rizzi,1990:7)(觸發句法單位移位的成分必須是距離該句法單位最近的同類極簡性成分),而在最簡方案中則體現為語段不可穿透性條件:移位的連續循環性必須借助于每個語段的邊緣地帶(Chomsky,2021)。但需要說明的是,不論是領屬原則、相對極性限制還是語段不可穿透性條件,這些表述主要都是針對主語或補語成分的短語移位而言的,而中心語移位實質上會受到更為嚴格的局域性限制——臨近性條件(Adjacency Condition)。該條件可以從本質上把表面上相似的短語移位和中心語移位區別開來,畢竟在近期的最簡陳述中,Chomsky(2011:13-15)強調普遍語法實質上更應該簡約為純粹的合并機制并指出中心語移位并非一種句法操作,而是隸屬于語音部分的形態操作。

事實上,Chomsky(1995:190-191)早就通過延展性條件指出過二者的區別:句法移位理應對句子主干加以延展,而中心語移位并不能延展句子主干,因此中心語移位不是句法操作。比如,What do you have?的推導過程中所涉及到的短語移位和中心語移位如(5)所示(F表示中心語位置上的空成分):

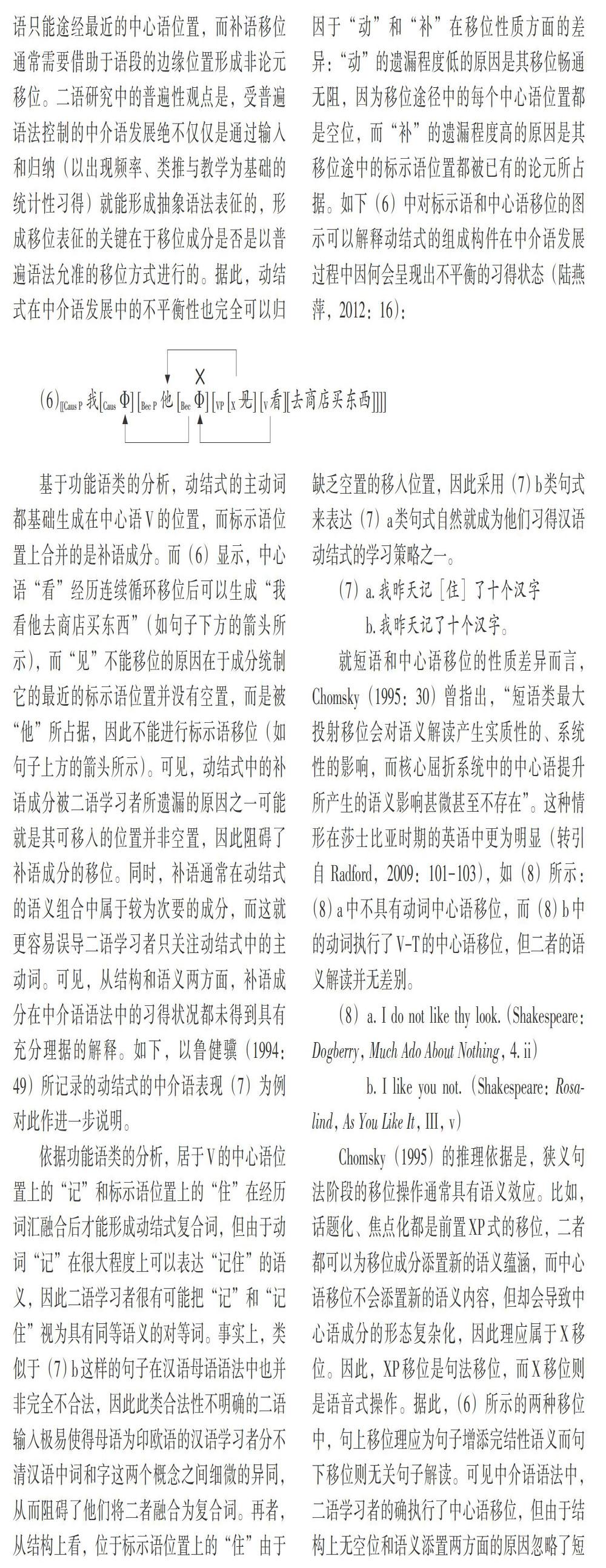

(5)a是移位操作實施之前的句子主干,其中位于T和V的中心語,以及位于動詞后補語位置上的名詞短語均尚未發生移位;(5)b中的箭頭顯示出中心語移位:have執行V-v移位;Af執行T-C移位。依據Chomsky(2011:363)提出的中心語移位原則:如果XP是H的補語,那么中心語移位就是把XP的中心語X拷貝到H,二者在形態上形成H+X的組合。據此,(5)b中的兩次中心語移位后形成的組合為:Af+F和have+F,前者的語音拼讀在英語中需要借助于虛指助動詞do才能得以實現。對于v和C位置上的F成分,Chomsky(2021)指出,功能語類的中心語必須以其可解讀的語義特征作為實現投射的語義基礎,從而便于其在概念意愿系統中得到語義表征。據此,v位置上的F屬于輕動詞的隱性語素,而C位置上的F屬于表達句子語力(Force)的標句詞的隱性語素,二者均類似于T位置上的詞綴Af。顯然,(5)c所顯示的補語移位與(5)b所顯示的中心語移位具有本質不同:其中動詞補語what的移位遵循語段不可穿透性限制(PIC):經歷vP語段和CP語段的邊緣位置產生了連續循環的語鏈,而且可以跨越其他功能語類的最大投射。這種移位本質上隸屬一種非論元移位。

再來看(5)d所顯示的標示語移位,其中由語段中心語v所引入的動詞外論元YOU從spec-vP移動到spec-TP,其觸發動因是為獲取格位,而移位所引發的形態變化的標記就是本來不具有格位的YOU移位后獲得主格賦值(即拼讀為具有主格形式的you)。經歷上述三種性質的移位后生成的句子如(5)e所示(無顯性拼讀的成分均被刪略)。需要指出的是,就(5)b而言,作為語音部門的形態操作,其中的中心語移位必須滿足臨近性限制:即中心語只能移位到成分統制它的最近的中心語位置。可見,在兌現局域性原則方面,中心語移位比標示語和補語移位都更為嚴格。如下結合前文有關中介語動結式的描述,對性質不同的移位操作在中介語語法中的習得難度加以分析。

4. 移位性質的差異對中介語習得難度的影響

在研究約束原則的中介語可及性時曾經被普遍認可的觀點是,如果中介語語法受制于普遍語法原則的制約,那么各種限制母語語法的移位操作也同樣應該適用于中介語語法。在這一點上,Yuan & Zhao(2011:65-68)的實證研究可以作為支持性的實證基礎。同時,Chomsky(2021)指出,移位或移置性(displacement)是自然語言生成句法結構的最為基礎性的操作,而如果我們采納中介語具有自然語言屬性的觀點,那么從移位性質的不同來探究漢語動結式中“動”和“補”的習得難度差異是具有語言學理論依據的研究視角。據此,漢語中介語語法中,無論是標示語、中心語還是補語,其移位也都理應滿足局域性原則。不過,由于三類移位兌現局域性原則的方式并不完全相同,因此三種移位在中介語語法中可能會引發不同的習得難度,畢竟依據經濟原則,移位越近越少才有助于更快更好地習得相關的語法項目。考慮到前文有關現有動結式的中介語表現呈現出補語遺漏顯著高于動詞遺漏的趨勢(魯健驥,1994;陸燕萍,2012),因此完全有理由假設:動結式的中介語發展過程中,引發主動詞和補語習得不平衡的深層機制很有可能是二者移位的性質和方式不同。

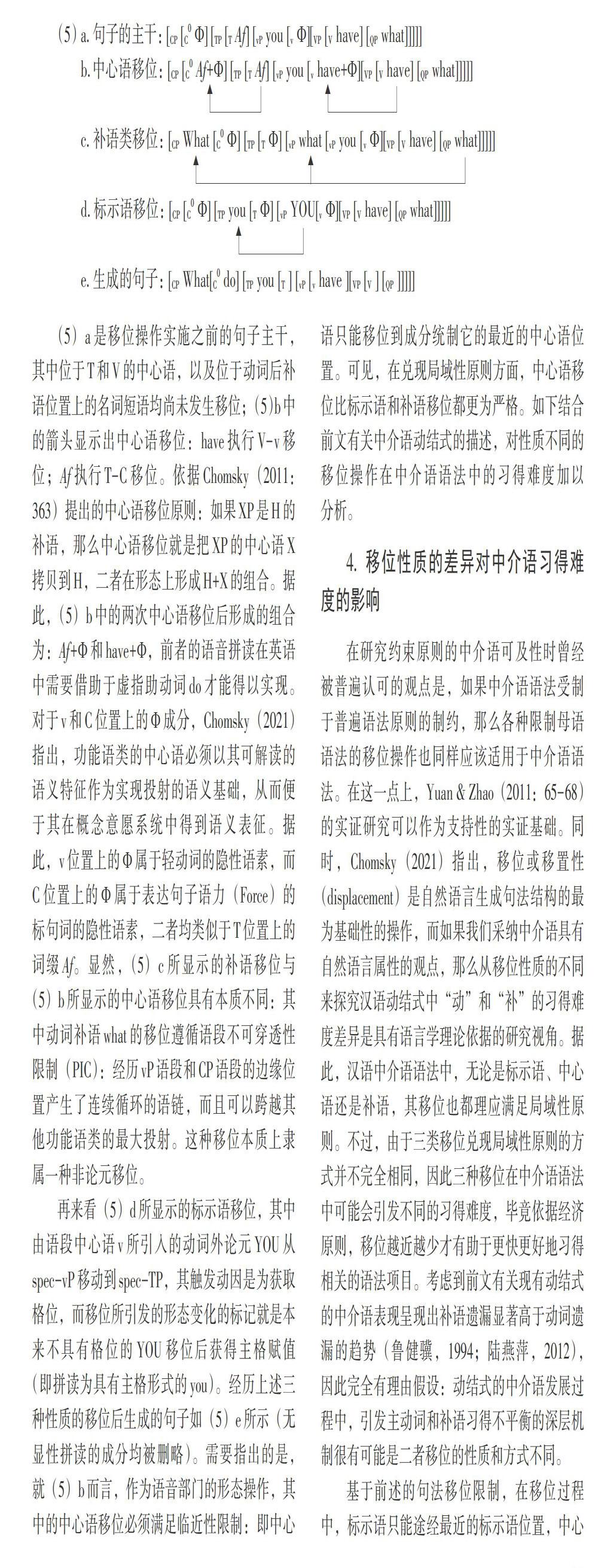

基于前述的句法移位限制,在移位過程中,標示語只能途經最近的標示語位置,中心語只能途經最近的中心語位置,而補語移位通常需要借助于語段的邊緣位置形成非論元移位。二語研究中的普遍性觀點是,受普遍語法控制的中介語發展絕不僅僅是通過輸入和歸納(以出現頻率、類推與教學為基礎的統計性習得)就能形成抽象語法表征的,形成移位表征的關鍵在于移位成分是否是以普遍語法允準的移位方式進行的。據此,動結式在中介語發展中的不平衡性也完全可以歸因于“動”和“補”在移位性質方面的差異:“動”的遺漏程度低的原因是其移位暢通無阻,因為移位途徑中的每個中心語位置都是空位,而“補”的遺漏程度高的原因是其移位途中的標示語位置都被已有的論元所占據。如下(6)中對標示語和中心語移位的圖示可以解釋動結式的組成構件在中介語發展過程中因何會呈現出不平衡的習得狀態(陸燕萍,2012:16):

基于功能語類的分析,動結式的主動詞都基礎生成在中心語V的位置,而標示語位置上合并的是補語成分。而(6)顯示,中心語“看”經歷連續循環移位后可以生成“我看他去商店買東西”(如句子下方的箭頭所示),而“見”不能移位的原因在于成分統制它的最近的標示語位置并沒有空置,而是被“他”所占據,因此不能進行標示語移位(如句子上方的箭頭所示)。可見,動結式中的補語成分被二語學習者所遺漏的原因之一可能就是其可移入的位置并非空置,因此阻礙了補語成分的移位。同時,補語通常在動結式的語義組合中屬于較為次要的成分,而這就更容易誤導二語學習者只關注動結式中的主動詞。可見,從結構和語義兩方面,補語成分在中介語語法中的習得狀況都未得到具有充分理據的解釋。如下,以魯健驥(1994:49)所記錄的動結式的中介語表現(7)為例對此作進一步說明。

依據功能語類的分析,居于V的中心語位置上的“記”和標示語位置上的“住”在經歷詞匯融合后才能形成動結式復合詞,但由于動詞“記”在很大程度上可以表達“記住”的語義,因此二語學習者很有可能把“記”和“記住”視為具有同等語義的對等詞。事實上,類似于(7) b這樣的句子在漢語母語語法中也并非完全不合法,因此此類合法性不明確的二語輸入極易使得母語為印歐語的漢語學習者分不清漢語中詞和字這兩個概念之間細微的異同,從而阻礙了他們將二者融合為復合詞。再者,從結構上看,位于標示語位置上的“住”由于缺乏空置的移入位置,因此采用(7) b類句式來表達(7)a類句式自然就成為他們習得漢語動結式的學習策略之一。

就短語和中心語移位的性質差異而言,Chomsky(1995:30)曾指出,“短語類最大投射移位會對語義解讀產生實質性的、系統性的影響,而核心屈折系統中的中心語提升所產生的語義影響甚微甚至不存在”。這種情形在莎士比亞時期的英語中更為明顯(轉引自 Radford,2009:101-103),如(8)所示:(8) a中不具有動詞中心語移位,而(8) b中的動詞執行了V-T的中心語移位,但二者的語義解讀并無差別。

Chomsky(1995)的推理依據是,狹義句法階段的移位操作通常具有語義效應。比如,話題化、焦點化都是前置XP式的移位,二者都可以為移位成分添置新的語義蘊涵,而中心語移位不會添置新的語義內容,但卻會導致中心語成分的形態復雜化,因此理應屬于X移位。因此,XP移位是句法移位,而X移位則是語音式操作。據此,(6)所示的兩種移位中,句上移位理應為句子增添完結性語義而句下移位則無關句子解讀。可見中介語語法中,二語學習者的確執行了中心語移位,但由于結構上無空位和語義添置兩方面的原因忽略了短語移位。不過,需要指出的是,漢語動結式復合詞中的語義中心有時也可能在“補語”成分上。比如,陸燕萍(2012:16)所記錄的另外一個中介語實例“他完工作然后回家”中,理應采用的動結式復合詞“做完”就是如此,如(9)所示:

在(9)中,位于標示語位置上的“完”也不能移位(如句子上方的箭頭所示),但二語學習者因何可以產出“他完工作然后回家”這樣的句子呢?我們初步認為,漢語動結式的語義組合中并非都是動詞占主要位置、補語居于次要位置,關鍵的問題在于詞、字的區分及其對句法的影響:如果動結式為復合詞中心語,則“做完”可以以整體中心語的方式移位,但母語為印歐語的漢語學習者在面臨動結式復合詞的選擇和使用時,更傾向于將組合成復合詞的語素成分都視為獨立的詞而非單個的字,因此極有可能先從語義角度確定其所要表達的內容中“動”和“補”哪個更重要,然后將其視為中心語。由于缺乏漢語母語者所具有的字和詞的概念差別,二語學習者有可能把“補”成分視為中心語,同時中心語移位并不添置新的語義蘊涵,而且在句法結構中不具有阻礙成分,可以執行連續循環的中心語移位,因此他們可以產出類似于(9) “他完工作然后回家”這樣的中介語實例。另外,該假設可以從英語中執行中心語移位的助動詞和完成義語素(-ed)得到進一步的支持,因為這兩類成分是表達完成體或過去時所采用的詞匯或語素成分,但二者均執行中心語移位,這也有可能引發二語(至少是母語為英語的漢語學習者)者將“V完”類中的補語成分視為中心語成分。當然,該理論分析還有待實證研究進一步予以證實。總之,造成動結式在中介語語法中呈現不平衡的習得結果的原因很有可能就是中心語和短語移位性質的差別(馬志剛,2014a:54-56)。

5. 研究的啟示

原則與參數理論把諸多移位現象均統一于Move-а操作,但最簡句法認為,中心語移位在狹義句法的推導過程中并不具有概念必要性:T-C移位、V-T移位、V-T-C移位等理應都與最大投射XP移位發生于不同的階段(Chomsky, 1995; 2008)。比如:[CPWhat [Care] [TP you[T are ] [VP drinking what]]]?中的中心語移位和最大投射移位分別是在語音部分(PF)和狹義句法(NS)中執行的。構擬這種操作機制的實證理據和理論意義并非本文探討的內容,但顯而易見的是,這種最簡機制不僅具有理論語言學價值,而且還對文獻中歸納出的中介語事實具有一定的解釋力:中心語移位在中介語語法中比短語移位更容易實現。

就功能范疇理論本身而言,盡管它能為一些漢語句式中的諸多成分提供恰當的結構位置,但它并沒有對標示語和中心語如何進行融合提出明晰的操作機制和理論依據,而本文僅僅限于據此分析相關文獻中的中介語事實,因此對功能范疇假設本身的立論及其跨語言的解釋力不作深入探討。一種較為普遍的觀點認為,動結式中的“動”、“補”并非是通過句法結構中的移位形成的,而是通過詞匯融合形成的。不過,融合后的復合詞卻直接占據在V的中心語位置。這種觀點實際上認為融合形成的復合中心語具有V-V組合,但卻不能說明二者獨自與補語論元和標示語論元之間的題元關系,也不能說明漢語動結式中致使義的句法表現,更不能解釋漢語動結式的中介語不平衡性表現。功能語類的分析認為,動結式的兩個組成部分分別位于中心語和標示語位置,因此二者理應是在句法結構的生成過程中實現融合的,但問題是融合機制歷來被視為是詞庫內的一種構詞操作,是和具體語言中組詞的個性特征密切相關的形態問題,而非句法問題(馬志剛 2014b)。況且,如果考慮到動結式的中介語表現,那么理應回答的問題是:母語語法是如何實現這種無意識的詞素融合的,其操作機制是發生在狹義句法階段還是形態語音部門,而中介語語法卻為何并不采用類似的內在融合機制。

6. 結語

Chomsky(2013:11)指出,目前已有充分的證據說明,句法表達式的最簡模型中,狹義句法機制所允準的變異非常有限(甚至不允許有任何變異),而(語言間的)參數變異僅限于詞庫(甚至僅限于其中的功能成分)。就本文對動結式的中介語習得事實而言,除了句法移位性質這一操作之外,母語為印歐語的漢語學習者在更深層面上遇到的習得問題可能是他們缺乏對漢語字和詞的概念區分,特別是他們對漢語中詞素、字、詞、復合詞以及獨字成詞等概念的認識非常有限,而這可能和漢語中的詞類劃分以及組詞機制等類型學問題密切相關。另外,就理論維度而言,動結式復合詞到底是在詞庫中形成的還是在句法上形成的則是未來相關的中介語研究理應關注的核心課題,而功能范疇理論本身還需要進一步深入探討詞素融合問題及其對句法生成的影響。

[參考文獻]

常 娜 2019 實義動結式“V上”的意象圖式及語義連接[J]. 華文教學與研究(3).

郝 琳 2019 基于漢外對比的對外漢語動結式教學[J]. 廣西民族大學學報(哲學社會科學版)(5).

魯健驥 1994 外國人學漢語的語法偏誤分析[J]. 語言教學與研究(1).

陸燕萍 2012 英語母語者漢語動結式習得偏誤分析——基于構式語法的偏誤分析[J]. 語言教學與研究(6).

馬志剛 2014a 漢語致使性動結式的中介語習得研究[J]. 漢語學習(6).

——— 2014b 基于內部情態體理論對漢語動結式復合體態義的中介語實證研究[J]. 國際漢語教學(3).

王文斌,吳 可 2019 論動結式中的兩類典型構式[J]. 西北師范大學學報(社會科學版)(4).

熊仲儒,劉麗萍 2006 動結式的論元實現[J]. 現代外語(2).

徐艷琴,楊小璐 2009 漢語動結式復合詞的語言習得[A]. 載程工、劉丹青(主編),漢語的形式與功能研究[C]. 北京:商務印書館:433-453.

Chomsky, N. 1981 Lectures on Government and Binding[M]. Foris, Dordrecht

——— 1986 Knowledge of Language: Its Nature, Origin and Use[M]. Praeger, New York.

——— 1995 The Minimalist Program [M]. MIT Press, Cambridge Mass.

——— 2011 What is special about language?[J]. Language and Other Cognitive Systems, 2011(2).

——— 2013 The? problems? of? projection[J].? ?Lingua(130).

——— 2021 Linguistics then and now: Some personal reflectons[J]. Annual Review of Linguistics. (1):1-9.

Radford, A. 2009 An Introduction to English Sentence Structures[M]. Cambridge University Press, Cambridge.

Rizzi, L. 1990 Relativised Minimality[M]. MIT Press, Cambridge Mass.

Yuan, B. & Y. Zhao 2011 Asymmetric syntactic and thematic reconfigurations in English speakers L2 Chinese resultative compound constructions[J]. International Journal of Bilingualism 15(1).