基于開放性實驗問題解決的探究活動的設計與實踐

趙蕓赫 李春密 趙博涵 黃 敏

(1. 首都師范大學附屬中學,北京 100048; 2. 北京師范大學物理學系, 北京 100875; 3. 四川省成都市新都一中銘章學院,四川 成都 610500)

針對21世紀的工作環境,很多國家和地區都展開了關于科學教育應使學生形成的能力方面的研究.如Bybee研究團隊在美國科學教育辦公室等的支持下,綜合來自相關專家團體的12份主要報告中的關鍵建議指出,科學教育應使學生具備: (1) 通過對觀察到的現象及數據的推理構建理論模型的能力; (2) 設計實驗驗證觀點的能力; (3) 解決復雜的開放性問題等.[1]其它提及到的學生應對未來工作環境的必備能力還有能夠有效地進行團隊工作以及清晰的交流能力等.[2,3]

這些能力其實是科學家們在解決實驗問題和建立新知時所要經歷的關鍵步驟以及使用的他們已經內化成習慣的關鍵能力,屬于科學家的認知工具.Bybee (2000)用科學能力(scientific abilities)一詞來描述這些能力.[4]目前,很多國家的科學教育改革都把落腳點放在了培養學生的科學能力上.在一些關于如何在科學教育中培養學生獲得科學能力的相關研究和國家報告中,“探究”、 “研究”、“實踐”等詞匯出現的頻率極高.[5]我國最新頒布的《普通高中物理課程標準(2017年版)》[6]也建議通過真實情境的問題解決促進物理學科核心素養的達成.這樣才能有效應對未來生活和工作中遇到的復雜的、協作的和動態的問題.

目前我國中學大部分的課內物理探究式課堂中,由于課程內容的限制,學生所面對的通常是教師梳理出的目標明確、去情境化的探究問題.如果學生在提前預習的情況下,通常探究過程就會變成驗證某一物理原理,缺少獨立思考的空間,使得學生在解決真實情境的非良結構問題的能力方面仍較為欠缺.

因此本文聚焦科學家在解決實驗問題過程中,經歷關鍵步驟時所表現出的科學能力,旨在設計基于開放性實驗問題解決的探究活動(下文簡稱“探究活動”),讓學生在所創設的真實的、無標準答案的問題情境中進行科學實踐,以幫助他們發展科學能力.

1 探究活動的設計

1.1 探究活動設計的理論依據

物理學史上科學家們進行實驗問題解決或建立物理認知時一般會經歷如下3類實驗過程:[7,8]觀察型實驗、驗證型實驗和應用型實驗.最初的觀察型實驗發生在物理學家研究一個未知的現象時,其實驗結果將幫助其建立一個新的模型.驗證型實驗通常是用來驗證或否定某個假設、想法或預測.物理學家進行驗證型實驗時會用一個理論模型來預測他們的實驗結果.應用型實驗則利用和綜合了之前建立和驗證的物理模型,用來解釋新現象、解決新問題、設計產品等.

本文將這3類認知過程融入探究活動的設計中,由于在探究活動中學生科學能力的具體表現與具體的實驗活動類型密不可分,因此,本研究在為學生設計每一個具體的探究活動發展其科學能力時,考慮到觀察型、驗證型和應用型實驗的作用、不同階段所對應的學生能力水平不同以及學生直接進行完整的開放性實驗問題解決的困難,首先挑選和設計基于觀察型、驗證型和應用型3類實驗問題解決的探究活動,讓學生理解這3個認知階段的作用并掌握運用其解決問題的能力.最終挑選和設計完整的探究活動,讓學生綜合運用、設計并實施3類實驗進行獨立實驗問題解決活動.下面對這4類實驗活動的作用、實驗問題解決的模型以及活動樣例進行具體的介紹.

1.1.1 觀察型實驗活動

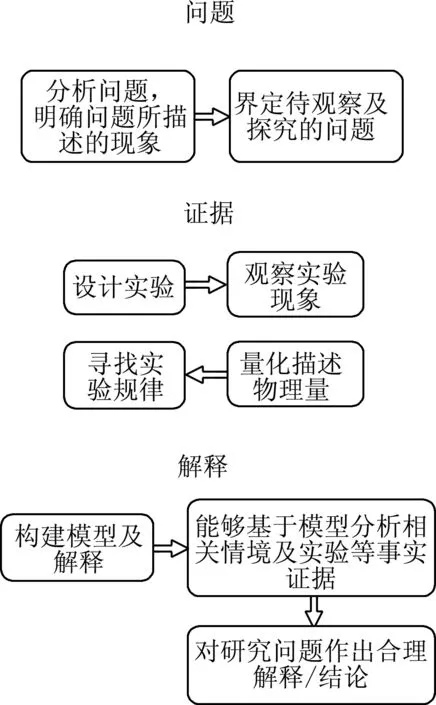

本文所設計的觀察型實驗是學生在研究一種新現象時所做的實驗.因此,他們一般不會對結果有預期.學生需要收集數據,分析數據并在數據中找到某種規律.然后,他們需要解釋規律(如果適用)的原因,以及構建定性或定量關系.本文從問題分析及界定、獲取證據、解釋問題等3個維度對觀察型實驗問題解決過程進行描述,如圖1所示.

圖1 觀察型實驗過程

基于以上對觀察型實驗問題解決過程的分析進行活動設計,下面展示觀察型實驗活動的一個活動樣例.

“在晚上使用相機對著街上的燈光拍照,或在陽光強烈的時候透過樹葉的縫隙拍攝太陽,在照片中會呈現出放射狀的光線從光源中心發出的現象,這是攝影中常有的現象,因其現象獨特,被稱為“星芒”,如圖2所示.觀察這一現象,確定待探究的可能對現象產生影響的變量并進行實驗,對實驗結果進行分析、尋找實驗規律并加以解釋.”[9,10]

圖2 “星芒”現象

這一活動展示了一個日常生活中有趣的現象.在對這一現象的觀察中,學生會發現很多規律,比如通過相機拍攝手機手電筒的簡單實驗,可以發現得到的照片具有旋轉60度對稱性.再如,星芒的尖角數與光圈的葉片數有關,即光圈葉片數n為奇數時,產生的星芒尖角數為2n條;n為偶數時,產生的星芒尖角數為n條等等.這些規律會啟發學生利用衍射原理來解釋這一現象并進行后續的驗證型實驗活動.

1.1.2 驗證型實驗活動

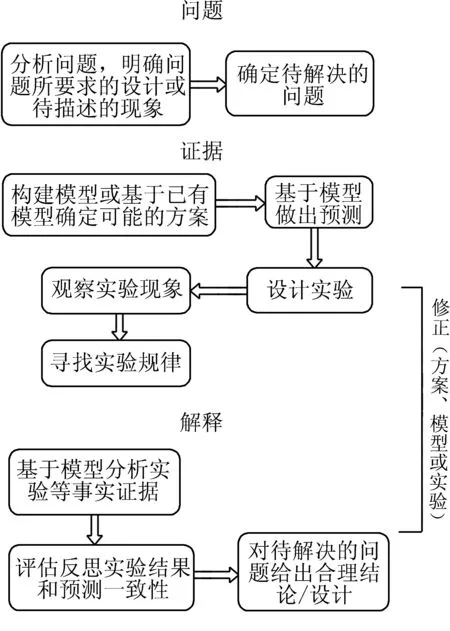

在本文所設計的驗證型實驗活動中,學生需要明確待驗證的理論解釋或關系中所做的假設,并通過想要驗證的理論解釋或關系來預測實驗的結果,然后他們進行實驗,記錄結果.考慮到理論上所做的一些假設和實驗的不確定性,學生需要根據預測結果和實驗結果是否一致來對待驗證的解釋或關系做出判斷.當預測與實驗結果一致時,意味著理論解釋(關系)不應被拒絕;如果預測與實驗結果不一致時,或者拒絕接受他們驗證的理論解釋(關系),或者重新考慮理論解釋或關系中做出的假設.

本文從問題分析及界定、獲取證據、解釋問題等3個維度對驗證型實驗過程進行描述,如圖3所示.

圖3 驗證型實驗過程

基于以上對驗證型實驗問題解決過程的分析進行活動設計,下面展示驗證型實驗活動的一個活動樣例.

案例1.沙漏是一種沿用已久的計時裝置,利用容器中沙子的流動來計量時間.每一次沙漏中沙子流完,可以視為一個周期,這個周期就可以用于對生活中的一些事件發生的時長進行定標.沙漏在流沙過程中,將其放置于一個托盤秤上進行稱量,會發現托盤秤的指針會隨著沙子的落下而相對體系靜止時的示數位置出現偏轉.即它的視重會發生變化,變化趨勢如圖4所示.[10,11]

圖4 流沙沙漏視重隨時間變化曲線

一位學生根據系統中沙子在自由下落和沖擊沙漏底盤時的超失重原理得到在沙子流動過程中的失重階段、穩定下落過程中的超重階段、穩定下落后的超重階段的理論模型(此處略).據此,你能否設計實驗對該同學所提出的理論模型進行驗證呢?

在這個活動中,展示了一位學生對“流沙沙漏視重隨時間變化”這一現象所提出的理論模型.學生可以據此確定待驗證的理論關系,并進行預測及設計實驗來判斷這一理論模型的適用性,以此展開驗證性實驗活動.

1.1.3 應用型實驗活動

本文所設計的應用型實驗通常是在已被驗證的理論關系的基礎上來解決新問題時所進行的實驗,待解決的新問題可能是解釋新現象,也可能是設計制作及優化產品.學生在解決此類實驗問題時,通常至少要使用兩種方法并對它們的結果進行比較.

本文從問題分析及界定、獲取證據、解釋問題等3個維度對應用型實驗過程進行描述,如圖5所示.

圖5 應用型實驗過程

基于以上對應用型實驗問題解決過程的分析進行活動設計,下面展示應用型實驗活動的一個活動樣例.

案例2.萊頓弗羅斯特效應由物理學家萊頓弗羅斯特發現于1756年,是指水滴可以在炙熱的表面懸浮數分鐘之久的現象.在特定情形下,水滴會形成振蕩的星形,如圖6所示.[12,13]

圖6 萊頓弗羅斯特效應

如果我們認為萊頓弗羅斯特效應對“振蕩的星形水滴”的促成作用僅止于使其處于非浸潤態及由下方蒸汽層的不穩定性提供“擾動”這一觀點是正確的話,顯然,萊頓弗羅斯特效應將并非為實現液滴“振蕩”狀態的唯一方法.你還能想到可以實現萊頓弗羅斯特效應的其他方法嗎?請設計并進行實驗實現你的想法.

在這一活動中,首先向學生介紹了萊頓弗羅斯特效應這一有趣的振蕩星形水滴的現象,并解釋了這一現象產生的原因,讓學生能夠基于這一原理提出新的誘導該現象的方案并進行實驗上的實現,即利用驗證性實驗的結果提出新問題并解決.

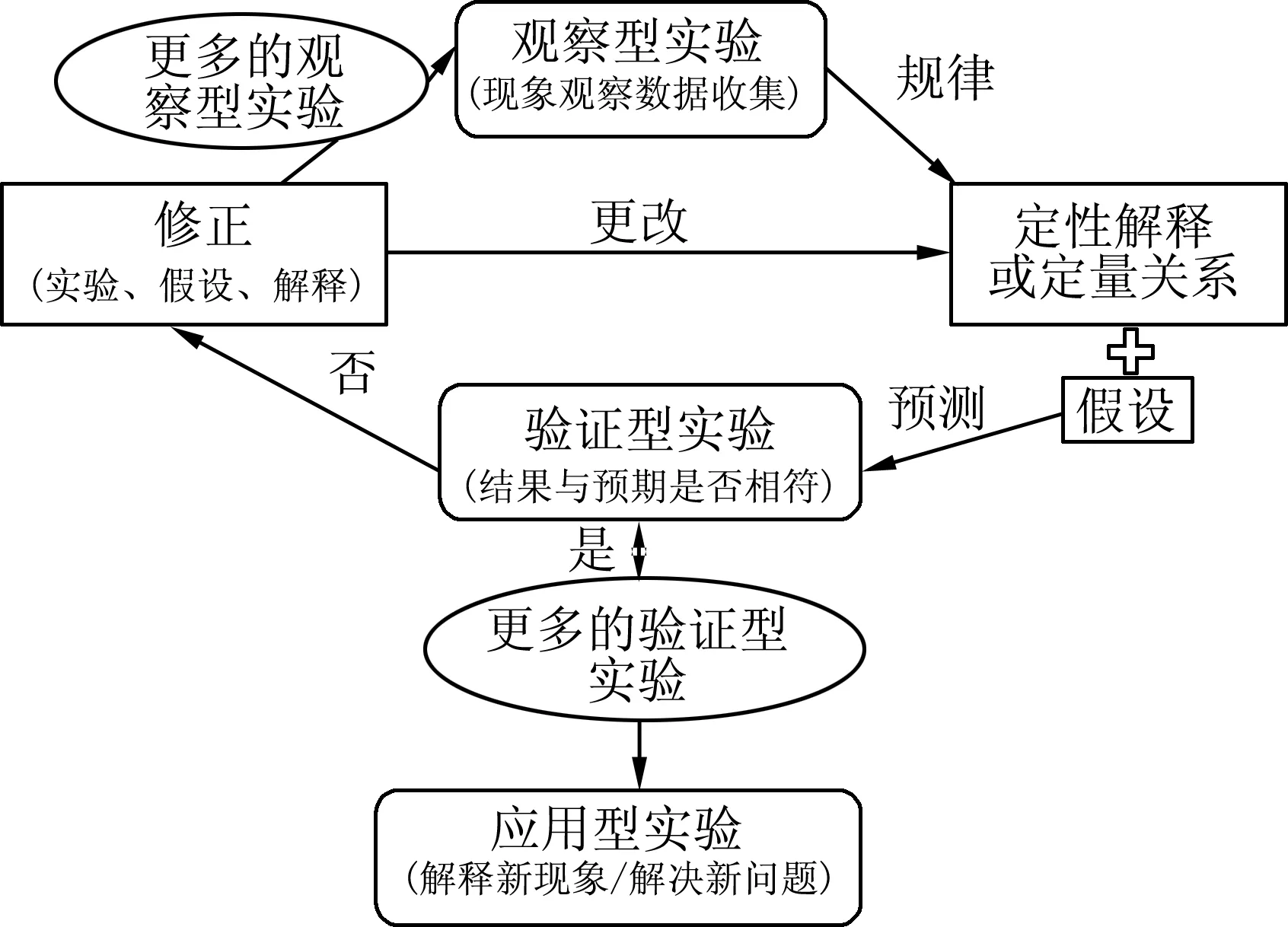

1.1.4 獨立實驗問題解決活動

在本研究所設計的獨立實驗問題解決活動的過程中,學生從觀察教師精心選擇的物理現象開始,收集數據并在數據中尋找模式及規律,然后,學生們構建理論模型來解釋他們的實驗觀察,并預測實驗的結果.接著學生們設計實驗,來驗證提出的解釋.在完成驗證性實驗后,如果驗證性實驗顯示出學生們試圖解釋的現象的新特征或與預測不符,學生修正或放棄他們的解釋,那么實驗過程又開始新的循環.最后他們可以使用驗證過的理論模型來解釋其他現象或解決問題.即在這個過程中,學生會綜合運用觀察型、驗證型和開放型3類實驗來解決問題,如圖7所示.

圖7 開放性實驗問題解決過程

基于以上對獨立實驗問題解決活動過程的分析進行活動設計,下面展示獨立實驗問題解決活動的一個活動樣例.

案例3.拿一個非常冷的瓶子,把一枚硬幣放在它的瓶頸上.隨著時間的推移,你會聽到聲音,并看到硬幣的運動.解釋這個現象并研究相關參數是如何影響硬幣跳舞的.[10,14]

在對這一問題的研究中,學生會首先對“硬幣跳舞”的現象進行觀察,并對其跳舞的規律進行總結,然后學生會結合他們觀察到的現象進行分析和解釋.有的學生也會利用理想氣體狀態方程、牛頓冷卻定律等熱力學規律對該體系進行定量的理論研究.在建立理論模型時,需要驗證牛頓冷卻定律等在這一現象中是否適用,然后分析這一系統中硬幣跳躍的時間與系統參數的關系,并開始設計及進行驗證型實驗.在驗證的過程中,學生可能會發現一些新的實驗現象或者與理論預測不同的現象.對于前者,學生可以根據進一步的分析判斷已有的模型是否可以對其進行解釋;對于后者,學生需要考慮如何對已有模型進行修正以符合該現象.而對于已經經過驗證的模型,學生可對如何根據變量之間的關系來控制硬幣的運動等來進一步應用該模型解決新的問題,由此讓學生經歷完整的實驗問題解決過程.

2 探究活動的實踐

2.1 探究活動的實踐模型

成功參與科學實踐需要多種能力:設計實驗,收集和展示數據,建立和交流解釋,基于解釋對實驗結果進行預測,評價實驗設計等.獲得這些認知技能的一種途徑是通過認知學徒制.[15,16]基于本研究所設計的探究活動的特點,所采用的實踐模型為基于認知學徒制的模擬模型(simulation model).[17]在模擬模型中,教育者會創造一種支持學生在課堂中從事科學活動的教室環境(從目標、實踐、方法及同伴關系等方面都盡量與科學活動相類似).在這種環境中,學生體現主體性且參與到問題解決過程的方方面面.[18]

2.2 活動對象

本研究選取四川省成都市某中學“2+4”學制的項目班學生進行探究活動的開展.他們從中學3年級開始參與活動,持續時間從2016年9月至2018年7月,共4個學期.每周進行一次活動,一次活動時長1.5 h.

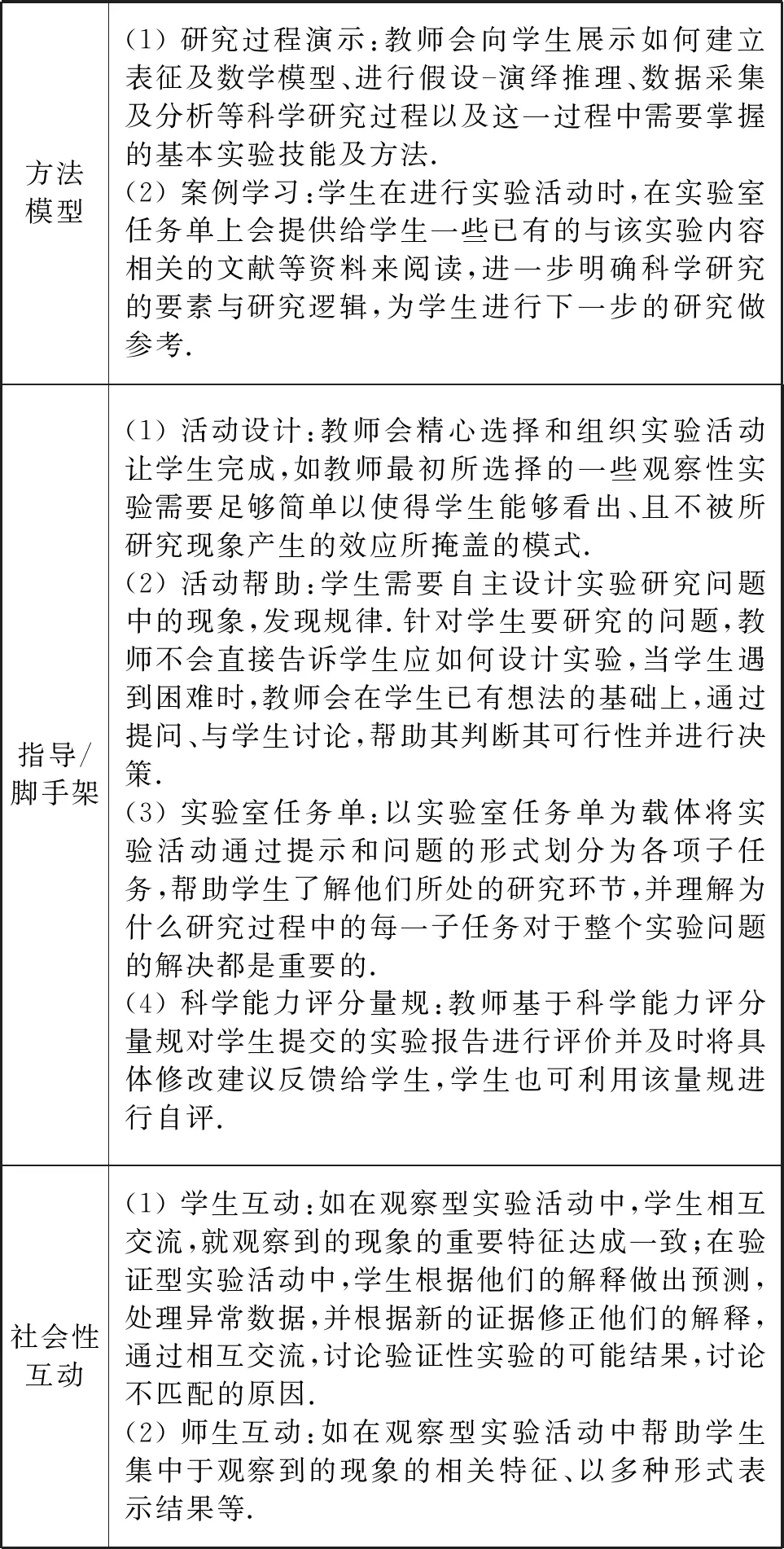

2.3 實踐策略

考慮到在學校課程的框架下實施,因此在活動實施階段,根據認知學徒制模擬模型過程中的“方法模型”(modeling)、“指導(coaching)/腳手架(scaffolding)”、“社會性互動(social interaction)”3種策略要素,給出在本研究的探究活動中的實踐策略,如表1所示.

表1 探究活動實踐策略

2.4 實踐過程

本研究根據Collins提出的通過認知學徒制來實現認知技能提高的活動4個階段,即(1) 建立能夠逐漸讓學生熟練的學習情境; (2) 當學生參與到真實情境的活動中時,為他們提供腳手架及指導; (3) 當學生逐漸發展能力后,慢慢地去掉腳手架; (4) 為學生提供獨立實踐的機會,使學生逐漸領會在不同的情境中使用與學科相關的原理4個階段,將活動實施的具體流程描述如下.

2.4.1 建立學習情境

第1學期的第1-3周,該校邀請高校研究人員向該班學生展示科學研究過程,并帶領學生通過基礎實驗的實操對科學研究過程中需要的基本實驗技能及方法加以掌握.

第1學期的第4-8周,教師介紹觀察型實驗的作用以及經典的觀察型實驗,學生根據教師提供的觀察型實驗問題自主選擇,進行第1輪觀察型實驗活動.學生在每一活動階段開始時可自由組隊,但不超過3人(基于明尼蘇達大學合作問題解決的研究結論),完成前不進行組員的調整.[19,20]

2.4.2 提供腳手架

學生在實驗室任務單的引導下開始進行探究活動,學生在這一階段需要自主設計實驗,研究問題中的現象,發現規律.針對學生要研究的問題,教師不會直接告訴學生應如何設計實驗,當學生遇到困難時,教師會在學生已有想法的基礎上,通過提問、與學生討論,幫助其判斷可行性,并讓學生進行決策.完成后提交實驗報告.

第1學期的第9-10周,教師基于PAER科學能力評分量規對學生的實驗報告進行評定,總結反映出的問題并及時反饋給學生,然后進行活動的調整.

2.4.3 逐漸退去腳手架

在第1學期的最后5周,教師設計第2輪觀察型實驗問題, 學生仍根據教師提供的觀察型實驗問題進行自主選擇并進行探究活動,完成后提交實驗報告,教師進行評定.在這一階段,實驗室任務單中的活動指南、與教師討論等指導及腳手架逐漸退去.

2.4.4 獨立問題解決

第1學期末,為學生提供獨立實踐的機會,使學生逐漸領會在不同的觀察型實驗問題的情境中進行問題解決的過程.

第2學期開始,與觀察型實驗活動的開展類似,學生進行驗證型實驗活動、應用型實驗活動以及獨立實驗問題解決活動,同樣經歷這4個階段.每類型活動結束后,學生會針對其實驗問題解決的過程進行展示與匯報.

第4學期開始,學生獨立進行完整的開放性實驗問題解決活動(Lab9階段),活動結束后,在學期末學生會針對其實驗問題解決的過程進行展示與匯報.這一階段的開放性實驗問題的設計會避開與前3個階段研究思路相似的問題,并以考察學生多種科學能力為目的進行選擇.

3 活動實踐效果分析

學生在進行各類探究活動時,根據實驗室任務單中的活動指南完成實驗報告,而活動指南所設計的問題與要考察的學生的科學能力相對應.其中,所考察的科學能力框架及其測評工具是羅格斯大學物理與天文教育研究小組(PAER)開發的,包含“問題表征”、“建立解釋”、“預測現象”等16個子能力維度.

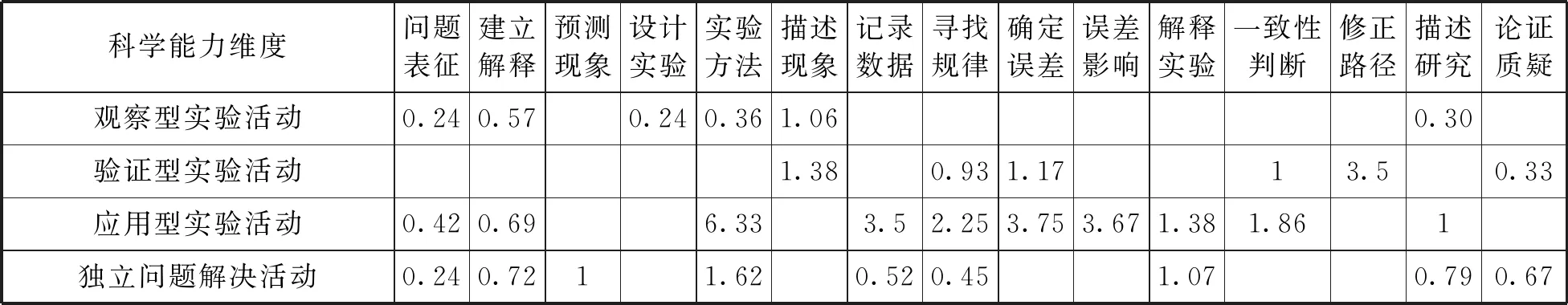

活動的效果通過兩輪各類型實驗活動后學生各維度的科學能力值來進行評估,通過SPSS軟件對兩輪實驗活動后的學生各維度的科學能力分數均值進行差異性檢驗,將不同類型實驗活動中存在顯著提升的科學能力維度增益統計如表2所示.

表2 不同實驗活動對科學能力各維度的增益

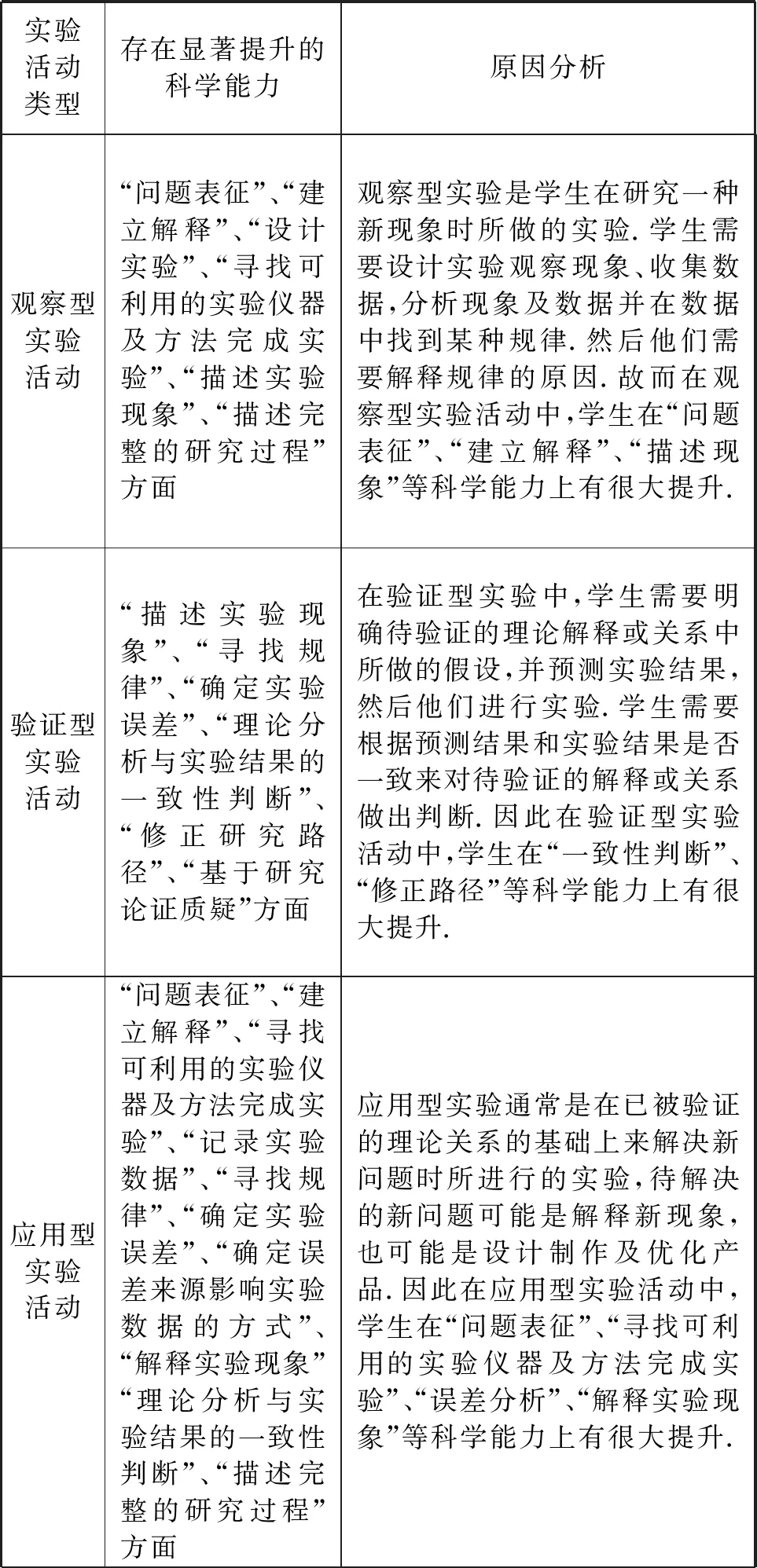

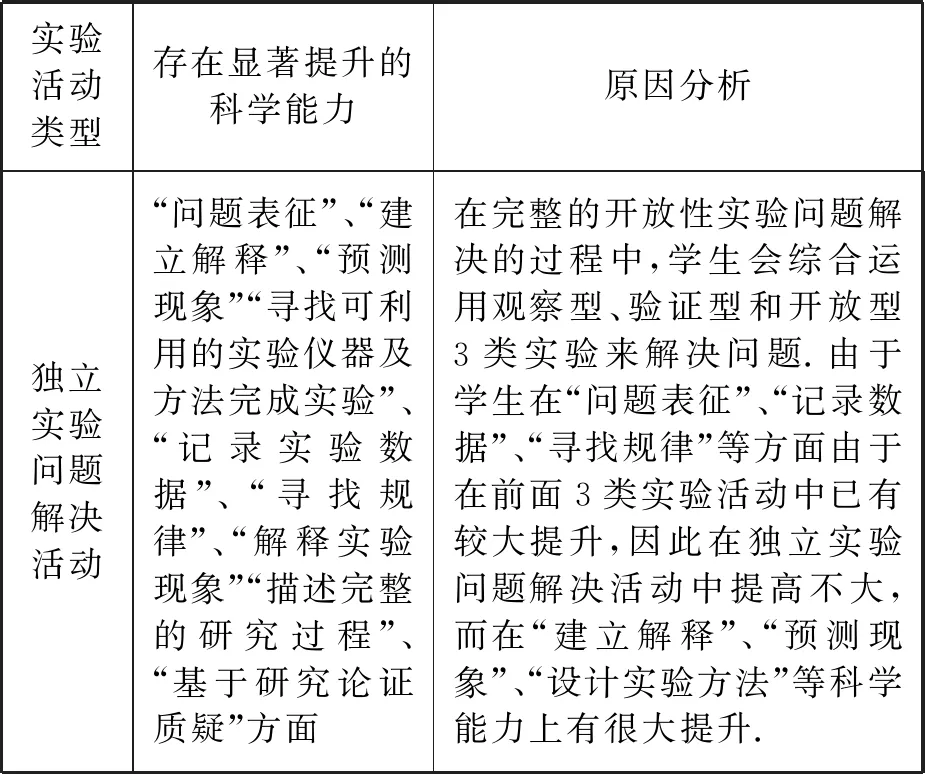

不同類型實驗活動中顯著提高的科學能力及其原因分析如表3所示.

表3 不同類型實驗活動所提高的科學能力及其原因分析

續表

4 結語

為改進中學物理中科學實踐方面存在的問題以及提升學生的科學能力,本文構建了基于開放性實驗問題解決的探究活動的設計及實踐框架,并進行了實踐研究.活動實踐結果顯示,這種探究活動提高了學生的科學能力,且每種類型的實驗活動對學生科學能力的提升各有側重,且實施過程中關注到了學生的個體化差異.本文探究活動的設計和實施提供了開放性實驗問題解決與探究活動深度融合的具體實踐.基于研究結果,對于該類活動實施過程提出以下建議.

(1) 在活動實施過程中教師要明示科學能力的要素及內涵要求.研究表明,在沒有為學生明示科學能力及其包含的要素以前,學生往往會急于求成而忽視應用科學方法解決實驗問題的過程,甚至在大多數情況下,尤其是對于熟悉的問題情境,他們都沒有意識去利用有效的證據來證明和解釋自己的觀點與假設.因此,教師在活動實施過程中要向學生闡明并應用恰當的例子展示科學能力的含義,并根據實驗室任務單等腳手架去解決問題,幫助學生學會如何以多重方式表征問題情境,如何建立定性解釋或定量關系解釋現象,以及如何從證據入手,提供推理過程的科學方法.

(2) 擴大活動中實驗問題的選擇范圍.研究表明,活動中開放性實驗問題的選取對學生科學能力的發展起著非常重要的作用.本研究中實驗問題的選擇主要來源和改編于國際青年物理學家錦標賽(以下簡稱IYPT)的賽題以及從國內外物理專業期刊,如《Physical Review Letters》、《American Journal of Physics》、《物理實驗》、《大學物理》等雜志中挑選的普通物理方向的適合中學生進行開放性研究的課題.其中IYPT國際組委會每年發布17道具有開放性、物理性、真實情境性的問題.這些問題沒有標準答案,每位學生可以運用研究能力以不同方式找尋合理的解答.符合本活動中所需的實驗問題的要求.除此之外,活動過程中還可以從國內外科技創新競賽中選取素材,可以更多地涉及與實際生活結合較為緊密的挑戰性問題,發展學生將科學能力應用于生活中的能力.

(3) 增加對于小組合作過程的指導.通過對學生小組合作過程的調查發現,一些學生在合作解決問題過程中參與度不高,比如組內有成績優異或者擅于主導探究的學生,那么其他成員的積極性就會受到影響.因此在最初分組時既要考慮不同層次學生的搭配,也要多鼓勵和引導組內暫時處于劣勢的學生積極表達個人見解,平等合作,尤其是在他們的探究遇到困難的時候,在適當程度提供指導.

(4) 豐富探究活動的形式.在開放性實驗問題解決的過程中,學生為主動探究的方式,教師提供的幫助更多的是引導與討論.可以進一步提供更多樣的活動形式,例如引導有一定探究成果的學生進行全班甚至全年級范圍內的展示,其他學生與之進行交流、提問、建議的方式促進學生進一步探究,培養學生的表達能力.又或者組織學生針對當前的熱點科學問題收集證據進行討論,深化學生科學能力的進一步內化,以及科學觀念的形成.