例談高中物理概念生成的有效路徑

周 權

(南京市第一中學,江蘇 南京 210001)

物理概念是反映物理現象和物理過程本質屬性的一種思維方式.它是在大量觀察和實驗的基礎上,運用邏輯的思維方法,把物理學研究對象的共同特征集中加以概括形成的,具有高度的概括性和抽象性.物理概念是物理知識的重要組成部分,是構成物理定律、建構物理模型、形成物理觀念的重要基礎.物理教學的首要任務就是要通過各種路徑,幫助學生生成清晰而準確的物理概念.

物理概念教學是物理教學的難點之一.實際的物理教學中,教師們往往過于強調物理概念的知識本位,忽視學生的感性認識和情感體驗,壓縮物理概念的生成過程.長此以往,學生對建立物理概念的過程缺乏經歷,對建立物理概念的事實依據缺乏認識,對形成物理概念的研究方法缺乏理解,對物理概念的掌握僅僅停留在被動接受的機械層面上,并沒有真正理解物理概念的實質.因此,在物理概念教學中,必須通過設置直觀具體的情境,豐富學生對物理概念生成過程的體驗,促使學生形成對物理概念的主觀性理解和判斷,從而實現物理概念的科學建構,真正理解物理概念的內涵和外延.為此,筆者作了一些有效探索,以期能對教師們的教學有所幫助.

1 引發認知沖突,使物理概念生成建構化

學生總是試圖以原有的圖式來同化新的物理概念,當新概念不能被已有知識經驗同化時會產生心理落差,此前低層次的平衡會被打破,在不斷地沖突中建構新的概念和圖式,在順應中達到新的平衡與發展.物理概念教學中,教師要了解學生已有的認知結構,在最近發展區內設置活動和問題,引發學生的認知沖突,在充分體驗和辯析的基礎上自然生成物理概念.常用引發認知沖突的策略有鏈接前概念、利用生活中的素材、通過演示實驗、借助直觀手段、開發拓展實驗等.例如“圓周運動”是高中物理教學中典型的概念課,本節課的教學重點和難點是線速度和角速度兩大概念的建立,筆者設計以下活動分兩步來突破難點.

第1步:設置沖突,比較快慢.(1) 在利用飛機轉椅、過山車、海盜船等視頻引出圓周運動的概念后,自然設問:既然是運動就有快慢之分,圓周運動的快慢如何描述呢?(2) 打開如圖1所示的視頻,播放視頻前先作簡單介紹:A(女生,身高不足160 cm)、B(男生,身高192 cm)兩位學生推著竹竿以O為圓心做圓周運動,提醒學生觀察A和B誰運動得快,接著播放視頻(由于視頻中的學生均是本班同學,課堂氣氛瞬間活躍了起來,大家都積極參與討論).(3) 經過初步討論,形成兩種觀點:一種認為相同時間內B跑的路多,所以B跑得快;另一種認為相同時間A和B轉過角度相同,所以他們轉得一樣快.

圖1

第2步:再造沖突,生成概念.(1) 這兩種觀點貌似都有道理,你覺得是否矛盾?學生再次討論后發表觀點:如果從弧線上運動的角度看是B快,從繞圓心轉動的角度看是一樣快,兩個觀點都是正確的.(2) 筆者再問:那在直線運動中我們是從什么角度描述運動快慢的?學生回答:是從沿弧線運動的角度描述的,那時候不涉及到轉動.(3) 筆者再做總結:如果以后再研究一種未知的運動,它又具有某些新的特征,這時或許還要從其他角度來描述這種運動.今天我們就分別從這兩個角度來描述圓周運動的快慢.至此,在筆者設置的認知沖突中,學生在兩次辨析和討論的基礎上自然生成線速度與角速度兩大核心概念.

2 借助多媒體,使物理概念生成可視化

多媒體技術的飛速發展與普及,深刻變革著教師的教學方式,也深刻影響著學生的學習方式.現有多媒體環境下通常可以接觸到的信息資源有:各式媒體(如視覺媒體、聽覺媒體等)、各式軟件(如文字處理軟件、數據處理軟件、圖形處理軟件、音視頻軟件、仿真教學軟件、傳感器軟件、手機APP等)、各種交互式課件資源(如PPT、動畫軟件、幾何畫板等).感覺媒體可以給學生提供豐富的感性認識,數據處理軟件可以節約數據采集與分析的時間,圖形和動畫軟件有助于學生動態認識物理概念和規律.教學中,教師要根據實際情況進行選用.

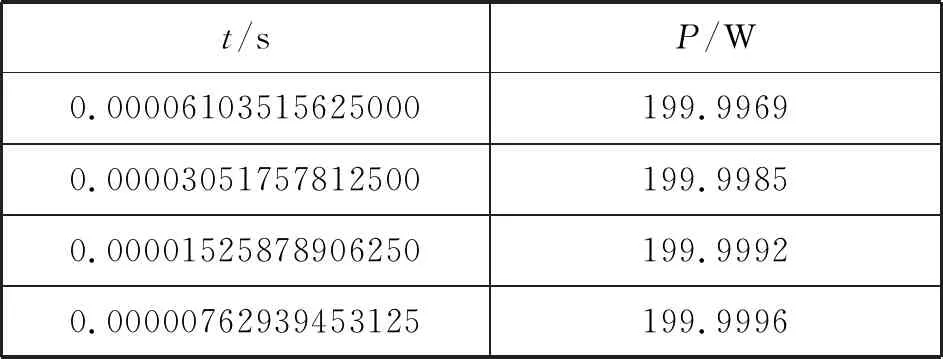

例如,在喚醒學生初中物理中“功率”的記憶后,筆者設置如下問題:質量為1 kg的小球做自由落體運動,2 s內重力做功的功率為________W,第1個1 s內重力做功的功率為________W,第2個1 s內重力做功的功率又為________W.

學生經過計算后發現2 s內、第1個1 s內、第2個1 s內重力做功的功率不相等,在此基礎上筆者設問:為什么后一個1 s內重力做功的功率大?學生回答:因為后一個1 s內重力做功多.筆者追問:依此類推,若再將第2個1 s進行細分,后0.5 s內重力做功的功率應該更大,若再細分下去呢?再借助如表1所示的計算機中的EXCEL表格來進行計算,驗證猜想.此時筆者再問:你還能從表格中發現什么?學生回答:越接近2 s這一時刻,功率越接近200 W. 接著筆者再問:那2 s時刻的功率是多少?學生回答:應該是200 W.筆者再做總結:在2 s時刻前后極短時間內的功率約為200 W,它可以反映在2 s時刻重力做功的瞬時快慢,我們把這個功率叫做瞬時功率.至此,在多媒體的輔助計算下,瞬時功率這一核心概念在可視化中生成.利用類似的方法還可以建構“瞬時速度”這一核心概念,也可以探究“勻變速直線運動位移與時間的關系”及“開普勒第三定律”等物理規律.

表1

續表

3 化抽象為形象,使物理概念生成具體化

每一個物理概念都是從大量的物理現象和過程中抽象出來的, 是反映事物共同特征和本質屬性的“濃縮世界”.介于物理概念高度的概括性和抽象性,教師應該用形象而具體的實例,將教科書中濃縮了的一個個“物理小世界”充分地解構出來,幫助學生生成物理概念.

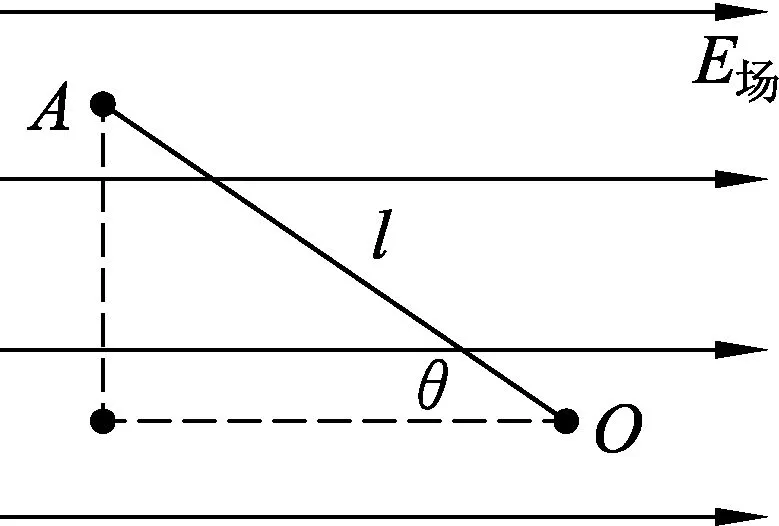

例如“電勢”是靜電場中的重要概念,也是整個高中物理中最抽象的概念之一.如圖2所示,人教版物理教科書選修3-1首先提出要用比值定義法研究某一點電荷在電場中的電勢能與電荷量的比值,然后假設將一電荷量為q的點電荷置于A點,設O點為零電勢能點,則WpA=qE場lcosθ,可以求得WpA/q=E場lcosθ,因E場、l和θ3個量都與電場本身及電場中的位置有關,所以這個比值是由電場中該點的性質決定,與試探電荷無關,由此引入電勢.筆者通過實踐發現如果按上述方式引入電勢,學生不僅學得費勁,而且往往不能深刻理解“電勢”這一概念.

圖2

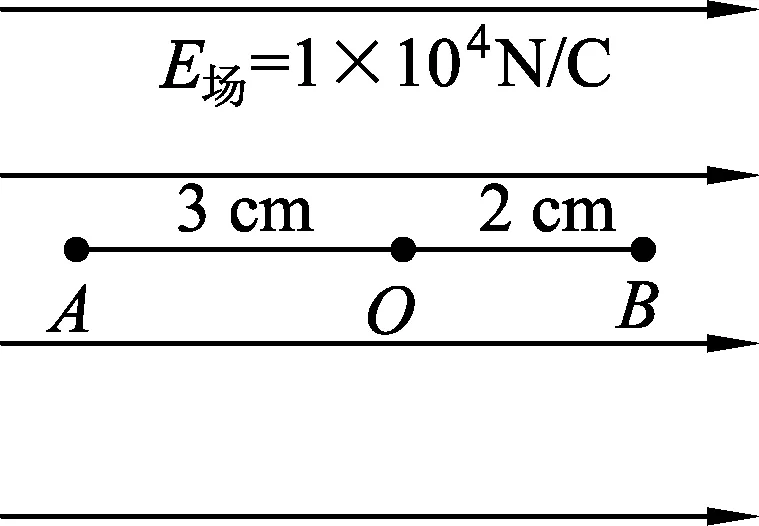

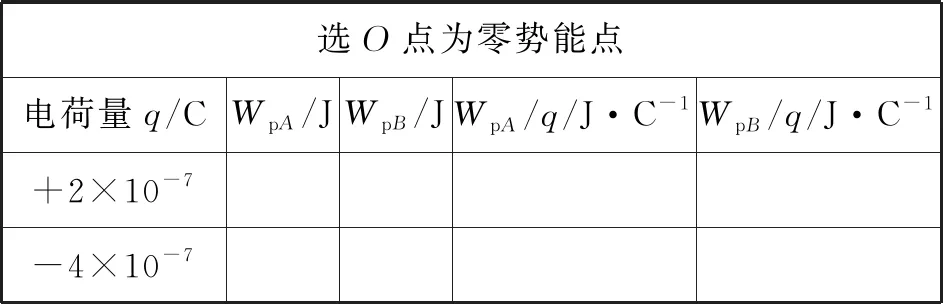

為此,筆者將教科書中公式化的推導過程,轉化為如圖3和表2所示的具體實例,在給學生充足時間計算的基礎上,學生會發現:無論是正電荷還是負電荷,在同一點上電勢能Wp和電荷量q的比值都相同;即使是同一電荷,在不同點上電勢能Wp和電荷量q的比值也不同.此時筆者再引導學生進行類比:這個比值跟我們前面討論過的哪個物理量很類似?學生回答:電場強度.筆者再進行設問:那這個比值有何意義?學生回答:知道了這個比值,就可以知道一個點電荷q在該點具有多少電勢能.至此,電勢的概念呼之欲出,此時筆者才進行總結:電場中某一點電荷在電場中的電勢能與電荷量的比值,與試探電荷本身無關,是由電場中這點的性質決定的,物理學中將這個比值稱為電勢,用U表示.

圖3

表2

4 精心設計實驗,使物理概念生成具身化

物理學是一門以實驗和觀測為基礎的學科,實驗不僅是物理教學的重要手段,也是中學物理教學的有機組成部分.具身認知理論認為人的身體參與了認知,意義和符號源于身體,抽象的意義有著身體“感覺—運動系統”的基礎.而物理實驗可以豐富學生的感性認識,使學生的身體參與到物理概念的建構中去,在具身化的體驗和思維活動中生成物理概念.對于電容、電勢能、互感、自感、交流電、感抗、容抗、渦流等許多重要而抽象的物理概念來說,物理實驗是生成概念的有效路徑.

例如在對“電容器”這一概念進行教學時,筆者會先制作一個如圖4所示的萊頓瓶,讓瓶子先帶上電荷,再以物理學史為背景(1748年,法國物理學家諾萊特將200多位修道士手拉手串在一起)將5~8位學生手拉手串接在一起,再讓兩邊的學生分別用手觸摸瓶子的外壁和瓶蓋頂端的小球,這一排學生瞬間被電得“跳了起來”,課堂氣氛一下子就活躍了起來.有了這樣的具身體驗,再打開瓶子介紹電容器的概念,給學生留下了深刻的印象.每次下課后,都有更多學生興致勃勃地來體驗“觸電”的感覺,筆者以為這就是“具身”的魅力.

圖4

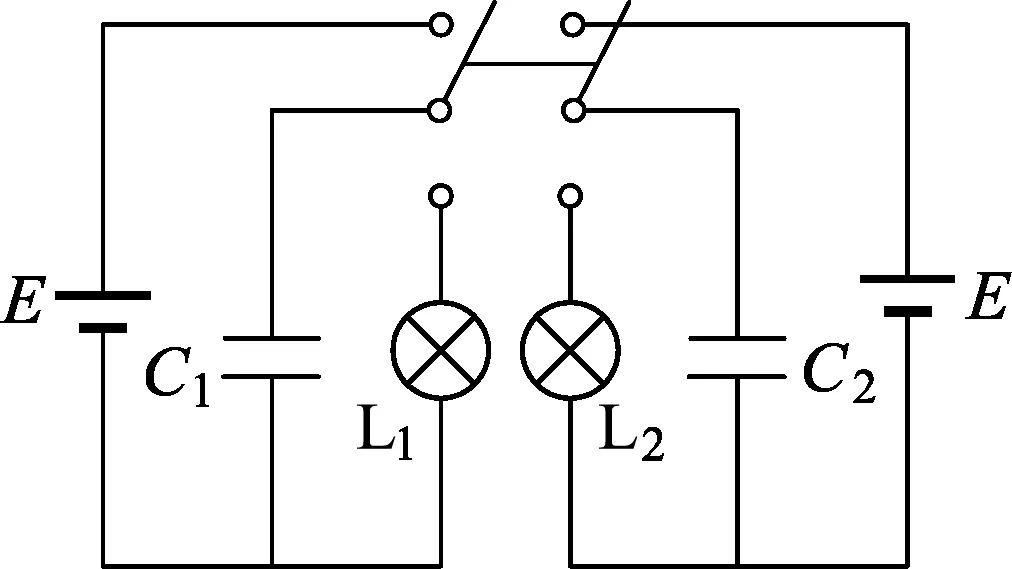

在做完電容器的充放電實驗后,筆者又提問“電容器極板電荷量與板間電壓有何關系”,通過如圖5所示的電路進行實驗:當電容器甲充好電后斷開開關,用數字式電壓表測甲的電壓,再用一個相同規格的電容器乙并聯到甲兩端后再移開,可以發現電壓表的示數減半.將乙上的電荷放掉,重復前面的操作,可以發現每一次電壓表的示數都變為原來的一半,由此可以得出:對于同一電容器,極板電荷量與板間電壓成正比.再用如圖6所示的電路進行實驗:當雙刀雙擲開關撥向上,用同一電源對兩個不同規格的電容器(C1=4700 μF、C2=1000 μF)同時充電,再將雙刀雙擲開關撥向下,對兩個相同規格的小燈泡放電,可以發現L1和L2都閃亮一下,但L1明顯比L2更亮.由此可以得出:對于不同的電容器,即使極板間電壓一樣,電容器極板上儲存的電荷量也會不同.綜合以上的實驗和分析,電容的概念呼之欲出.

圖5

圖6

5 類比已有概念,使物理概念生成系統化

隨著學生物理學習的深入,建構的物理概念也越來越多,這些物理概念之間往往存在很強的相似性和關聯性.因此,教師要從概念的內涵與外延、概念生成的路徑、概念建構的邏輯等方面,充分對比已有概念和新概念之間的相似程度和關聯程度,使學生在類比學習中系統化地生成物理概念.高中物理教學中常把電流類比水流和車流,電壓類比水壓,電源類比抽水機,電容器類比水容器,靜電場類比重力場,彈性勢能、電勢能、分子勢能類比重力勢能,分子類比小球等,此時可以借助已有概念來生成和學習新概念.

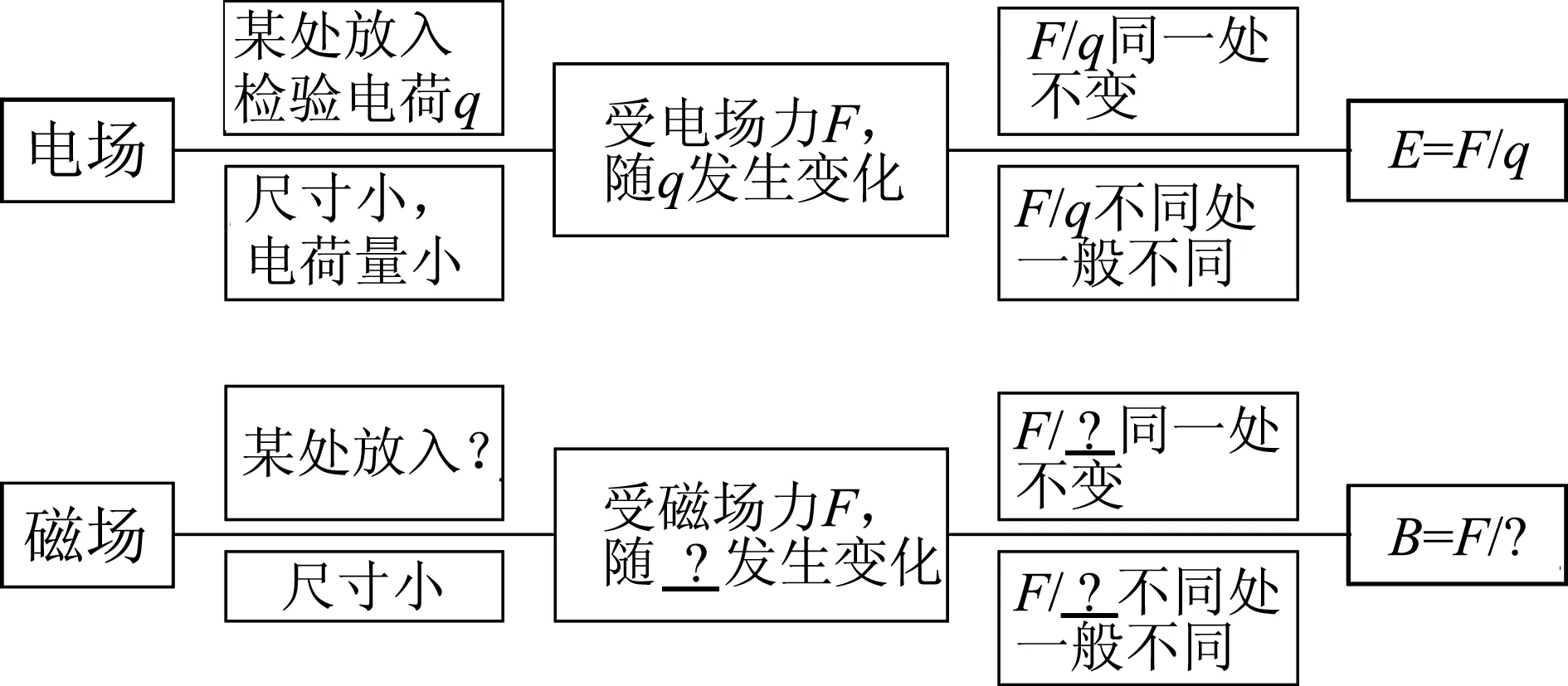

例如在進行“磁感應強度”教學時,可以采取以下途徑: (1) 通過例舉巨型電磁鐵和小磁針,說明磁場有強弱.(2) 提出問題:之前我們是如何研究電場強弱的?學生回答:放入點電荷,研究點電荷的受力與電荷量的比值.繼續追問:如何研究磁場中某點磁性的強弱?此時在PPT上呈現如圖7所示的框圖,引起學生思考.對第一個問題的回答,學生有“磁荷”、“檢驗磁荷”、“小磁針”等答案,筆者以為先要充分肯定學生的這些答案,然后再引導學生將這些答案一一排除,結合初中物理中學過的“通電導體在磁場中受力”的知識,建立“電流元”的概念.(3) 結合圖8先引導學生思考:若一電流元放在磁場中,受到的力為F,將它的長度變為原來的2倍,受到的力為多大?若將它的電流增大為原來的2倍(即將兩個一樣的電流元捆綁在一起),受到的力又為多大?由此初步得出結論:將電流元垂直放在磁場中時,F∝IL.(4) 再通過實驗定量探討F/IL,發現在磁場中的同一位置F/IL是個定值,在磁場中的不同位置F/IL一般是不同的.至此,學生在與“電場強度”的類比中生成“磁感應強度”這一概念,也對用比值定義法建立物理概念有了更深刻的認識,也有助學生將電場強度和磁感應強度兩個概念系統化.

圖7

圖8

當然物理概念生成的有效路徑遠不止這些,比如可以借助物理學史幫助學生生成概念……物理概念是物理學與物理教學的“靈魂”,教師須充分運用各種有效路徑幫助學生建構概念,讓學生在生成概念的過程中經歷科學探究、鍛煉科學思維、體驗科學態度與責任、形成物理觀念,將物理核心素養的培養落到實處.