典型對比小流域降水特征及其對徑流泥沙的影響

——以南小河溝流域為例

袁 靜,郜文旺,袁文博

(黃河水土保持西峰治理監督局,甘肅 慶陽 745000)

流域水沙關系是流域降水與下墊面相互作用的結果,是一個復雜的物理過程[1-2]。在諸多影響水土流失的因素中,降水量是影響徑流形成的重要因素,降水和徑流二者時空特征的改變勢必造成流域水沙關系的變化,但僅從降水量多少來判斷是否產生侵蝕或者產生多少侵蝕是不可靠的,土地利用變化也是其中十分重要的方面[3]。本研究基于小流域平行對比觀測法[4],以南小河溝流域中楊家溝、董莊溝兩條小流域為主要研究對象,研究黃土高塬溝壑區小流域高度治理對流域地表徑流的作用和影響,從既典型又簡易處著手,有利于深入了解水土保持對流域徑流輸沙的影響機理、特點及規律,希望能為轉換到更大尺度開展類似研究奠定基礎和提供借鑒。

1 研究區概況

楊家溝和董莊溝小流域位于甘肅省慶陽市西峰區后官寨鄉境內(圖1),是黃土高塬溝壑區南小河溝流域內的兩條小支溝。兩條小流域多年平均降水量546.9 mm,5—9月降水量420.3 mm,占全年的76.9%;年均氣溫9.3 ℃,最高氣溫39.6 ℃,最低氣溫-22.6 ℃;年均無霜期155 d,年均蒸發量1 474.6 mm,干燥度1.6。其中:楊家溝小流域面積1.01 km2,自1952年開始,基本上是按照“全面規劃、集中治理、連續治理、溝坡兼治、治坡為主”“工程措施與生物措施相結合”的方針,經過多年的綜合治理,農林牧均有較大發展;董莊溝小流域面積1.12 km2,一直處于自然恢復狀態。

圖1 研究區位置示意

2 研究內容

(1)主要降水特征及其時空變化。分析2005—2018年流域降水量特征指標在年際、年內、月際、汛期等時間尺度上的分配與變化。

(2)降水及地表徑流的年際變化特征。遴選與流域水沙變化關系密切的主要降水特征指標,分析不同時間尺度下流域產流產沙對典型降水特征指標的響應關系,明確不同降水條件下的流域產流產沙基本特征。

(3)典型降水過程洪水徑流過程分析。結合流域下墊面情況,分析典型降水過程中兩個對比流域徑流特征值的變化。

3 研究方法

(1)基于兩條流域2005—2018年3個雨量站的逐日降水觀測資料,在計算不同降水特征指標的基礎上,采用統計學方法確定不同降水特征指標的時空變化。

(2)基于兩條流域2007—2018年的實測資料,根據不同時間尺度下兩個對比流域降水、徑流的相互關系,采用雙累積曲線、統計模擬、綜合歸因等方法[5-6],確定不同下墊面特征時段內降水對流域水沙變化的貢獻及其作用機制。

(3)選取不同年份的典型降水過程,利用統計學原理,確定降水對兩條流域洪水徑流過程的影響。

4 結果與分析

4.1 流域降水特征分析

4.1.1 多年平均月降水特征

由圖2可知,楊家溝、董莊溝兩條小流域2005—2018年降水主要集中在5—9月,分別占兩條流域年降水量的76.53%、77.28%。其中,楊家溝小流域7、8、9月平均降水量分別為109.8、93.9、90.2 mm,分別占全年降水量的20.71%、17.71%、17.02%;董莊溝小流域7、8、9月平均降水量分別為112.3、94.4、91.6 mm,分別占全年降水量的21.30%、17.90%、17.37%。這說明楊家溝和董莊溝兩條小流域降水分布季節性均較為明顯。

圖2 兩條小流域2005—2018年多年平均月降水量分布

4.1.2 年降水量和汛期降水量變化特征

楊家溝小流域年均降水量為530. 3 mm,年降水量最大值為657.2 mm(2011年),最小值為426.8 mm(2009年),汛期平均降水量為476.4 mm。董莊溝小流域年均降水量為527.3 mm,年降水量最大值為648.0 mm(2011年),最小值為418.3 mm(2008年),汛期平均降水量為475.7 mm。

兩條小流域年降水量和汛期降水量年際變化見圖3、4。由圖3、4可知,2005—2018年兩條流域歷年降水量在年際間均存在一定波動,其中2011、2013、2017、2018年為豐水年,其他年份降水量相對偏少。同時,通過對比2005—2018年兩條流域歷年年降水量和汛期降水量可以看出,二者的變化趨勢基本一致,其中年均降水量相差僅3.0 mm,汛期平均降水量相差僅0.7 mm。

圖3 兩條小流域年降水量年際變化

圖4 兩條小流域汛期降水量年際變化

4.1.3 年產流降水量的變化

以楊家溝和董莊溝小流域的降水觀測數據進行對比,詳見圖5。楊家溝小流域年平均產流降水量為211.0 mm,董莊溝小流域為268.6 mm,楊家溝比董莊溝少21.4%,尤其2017年相差最多,達到208.7 mm。在觀測的14年中,楊家溝小流域有9年的年產流降水量小于董莊溝,占全部觀測年份的64.3%,可見大部分年份,楊家溝小流域的年產流降水量明顯少于董莊溝。

圖5 兩條小流域產流降水量年際變化

4.2 徑流輸沙特征變化及其與降水的關系

4.2.1 年徑流量和年輸沙量特征

根據董莊溝、楊家溝小流域的實測資料統計,在降水量基本相同的情況下,楊家溝的多年平均徑流量為0.126萬m3,多年平均徑流模數為0.124 m3/km2,多年平均輸沙量為120.0 t,多年平均侵蝕模數為138.61 t/(km2·a);董莊溝的多年平均徑流量為0.935萬m3,多年平均徑流模數為0.834 m3/km2,多年平均輸沙量為1 620 t,多年平均侵蝕模數為1 428.36 t/(km2·a)。

4.2.2 年產流次數的變化

根據兩條小流域2007—2018年的觀測資料進行對比分析(圖6),可以看出二者的降雨產流次數具有明顯的差別。在年均降水量差別不大的情況下,楊家溝小流域多年平均產流5.0次,董莊溝小流域多年平均產流7.0次,楊家溝比董莊溝少28.6%。

圖6 兩條小流域產流次數年際變化

4.2.3 年產流量、輸沙量的變化

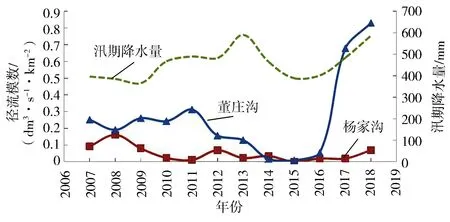

根據實測資料統計,在降水量基本相同的情況下,治理后楊家溝比董莊溝蓄水量增加0.680 m3/km2,泥沙量減少1 289.75 t/km2,楊家溝水土保持措施的蓄水效益為60.0%,攔沙效益達到66.7%。與董莊溝相比,楊家溝徑流模數與輸沙模數均較小,在年降水量及汛期降水量變差系數相差不大的情況下,楊家溝的徑流模數和輸沙模數的變差系數分別為0.960和1.903,而董莊溝則分別為0.926和1.249。這說明,小流域經過治理后,其徑流和泥沙的年際變化及年際差異增大,水土流失綜合治理對輸沙量影響顯著。由圖7可以看出,楊家溝、董莊溝小流域盡管同為南小河溝流域的子流域,地理位置接近,降雨量基本一致,但徑流模數差異卻較大,董莊溝小流域的徑流模數在部分年份達到了楊家溝小流域的118倍。由圖8可以看出,兩流域的輸沙模數與徑流模數成正相關,徑流模數基本決定輸沙模數的變化。但是,在徑流高位運行的情況下,沒有經過人工治理的董莊溝小流域輸沙模數偏高,平均輸沙模數是楊家溝的13.5倍,且董莊溝輸沙模數曲線波動較楊家溝大。徑流模數及輸沙模數等水文數據能直接反映水土流失情況,說明不進行水土流失治理的小流域蓄水保土效益明顯較治理小流域差。

注:兩條小流域汛期降水量相近,以楊家溝小流域汛期降水量制圖,下同圖7 兩條小流域汛期降水量及徑流模數年際變化

圖8 兩條小流域汛期降水量及侵蝕模數年際變化

4.2.4 流域徑流、輸沙與降水的關系

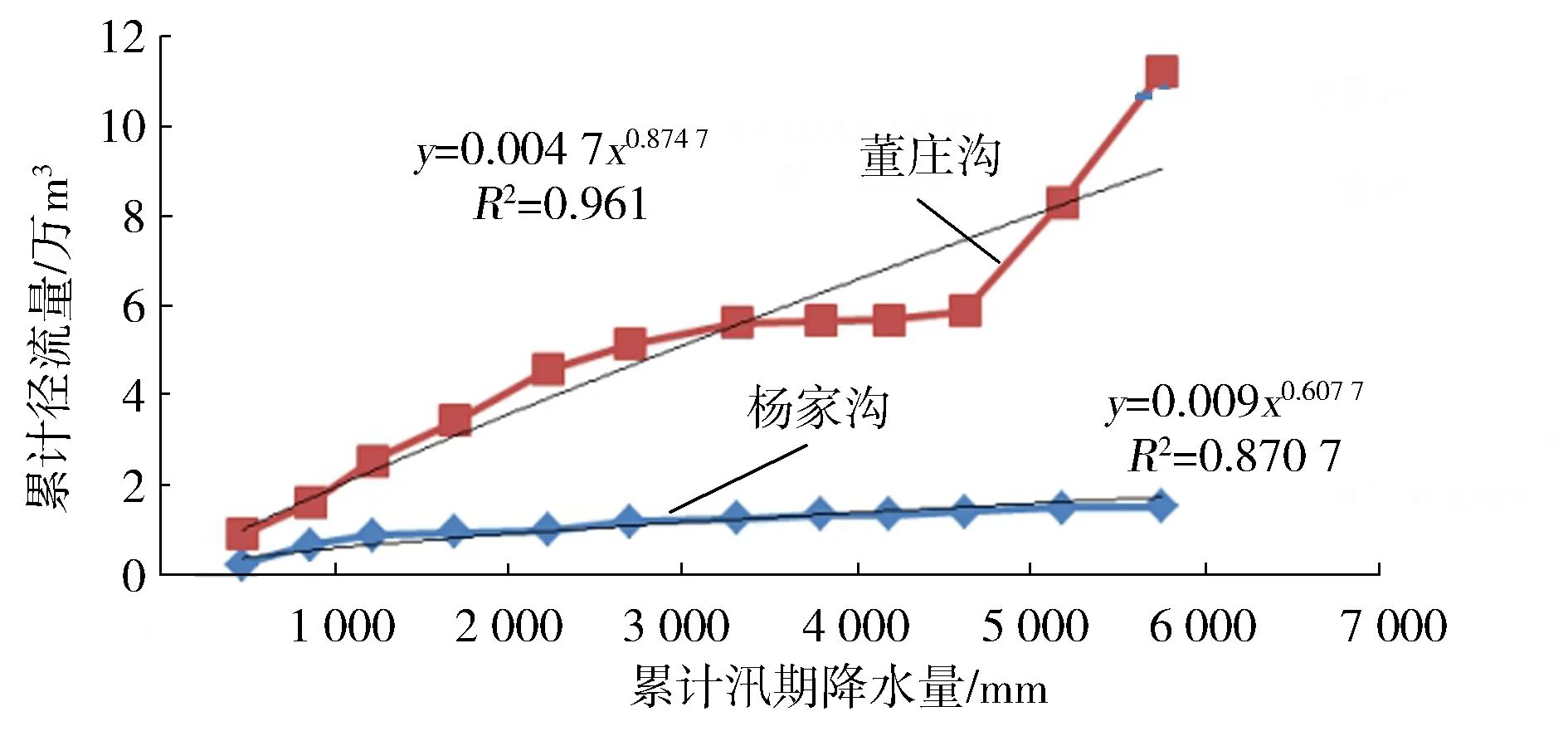

點繪2007—2018年累計汛期降水量-累計徑流量、累計汛期降水量-累計輸沙量的散點圖(圖9、圖10),進行回歸分析,建立它們之間關系,結果見表1。由表1可以看出,累計汛期降水量-累計徑流量、累計汛期降水量-累計輸沙量之間為冪函數關系,尤其是董莊溝累計汛期降水量-累計徑流量具有較好的相關性,判定系數為0.961。

圖9 汛期降水量-年徑流量雙累計曲線

圖10 汛期降水量-年輸沙量雙累計曲線

表1 兩條小流域降水與徑流、泥沙關系

4.3 典型降水過程小流域洪水徑流特征

選取楊家溝和董莊溝小流域2007—2018年9次典型降水過程洪水徑流特征進行分析(表2),結果表明:楊家溝小流域攔蓄暴雨效益提高了9.96%~99.58%,平均為62.80%,經過治理的楊家溝流域攔蓄暴雨的能力明顯高于自然狀態的董莊溝流域;從徑流系數看,未治理的董莊溝平均徑流系數為楊家溝的7.8倍,楊家溝平均能攔蓄典型次降水量的99.21%(變化于95.10%~99.97%),而董莊溝流域能攔蓄93.83%(變化于80.76%~99.93%);在相近降水條件下,楊家溝次徑流量變化明顯大于董莊溝,楊家溝次徑流模數的變異系數為2.28,是董莊溝的1.68倍,這表明水土流失治理使地表徑流變化劇烈;楊家溝、董莊溝平均洪水歷時分別為14.62、35.65 h,這表明水土流失治理可以縮短小流域洪水歷時,減輕水土流失災害。

表2 典型降水過程小流域洪水徑流特征

5 結論與討論

依據南小河溝流域中兩條對比小流域楊家溝小流域(治理)及董莊溝小流域(未治理)2005—2018年的實測降水資料及2007—2018年的實測徑流泥沙資料,進行了統計及對比分析,研究表明:

(1)兩流域的降水分布季節性較為明顯,都集中在7—9月份,降水量變化趨勢基本一致,年均降水量僅相差3.0 mm,汛期平均降水量僅相差0.7 mm,但在不同降雨年份,經過水土流失治理的楊家溝的年產流降水量明顯少于處于自然恢復狀態的董莊溝。

(2)楊家溝小流域與董莊溝小流域相比年產流次數、泥沙量均明顯減少,蓄水量顯著增加,這些都表明經過治理的楊家溝小流域的保水保土效果增強。

(3)兩流域累計汛期降水量-累計徑流量、累計汛期降水量-累計輸沙量之間為冪函數關系,尤其是董莊溝累計汛期降水量-累計徑流量具有較好的相關性,R2為0.961。

(4)分析典型降水過程洪水徑流特征,楊家溝次徑流模數的變異系數明顯大于董莊溝,說明治理使地表徑流變化劇烈,同時治理流域比未治理流域平均洪水歷時縮短了21.03 h,說明經過治理可以縮短小流域洪水歷時,減輕水土流失災害。

通過上述結論可以看出,在黃土高塬溝壑區,水土流失作為一個多因素形成的結果,很難完全依靠自然修復,工程措施、植物措施等多手段治理方法是黃土高原地區水土流失治理、小流域生態修復取得最大蓄水保土效益的必然選擇。