陜西省白河縣木瓜坪釩礦地質特征

楊 濤,彭如盼,雒鵬鵬

(中國冶金地質總局西北地質勘查院,陜西西安710119)

1 概述

陜西省釩資源豐富,分為巖漿型釩礦和沉積型釩礦,其中巖漿型釩礦為釩鈦磁鐵礦中的伴生資源,數量也較少,沉積型釩礦為陜西省釩礦的主要類型。陜西省的沉積型釩礦主要賦存在黑色巖系中的,共有三個層位,一是分布于山陽一帶的早寒武紀水溝口組(∈1s)中的沉積型釩礦,該處的釩資源規模最大,開發利用程度最高;二是分布于安康南部的晚震旦系—早寒武系魯家坪組(Z2∈1l)中的沉積型釩礦,該處調查程度次之;三是分布于安康地區東部的晚奧陶—早志留斑鳩關組(O3S1b)中的沉積型釩礦,該段的釩資源調查開發程度最低。

2 區域地質背景

陜西省白河縣木瓜坪釩礦位于安康市東部的白河縣卡子鎮附近,地處安康與湖北的交界處。

礦區大地構造位置位于北大巴山—西傾山裂谷帶平利穹隆東北段(Ⅱ43),早志留世時期本區處于南秦嶺邊緣坳陷帶,區域上廣泛分布有志留系下統淺變質巖系,地層中含有豐富的釩物質,為礦源層,經風化剝蝕后,為本區含釩地層的沉積提供了極為豐富的物源。

區域地層分為基底與蓋層兩大套。蓋層以中—晚古生代沉積變質巖組合為主;基底以中—晚元古代變質火山巖為主,局部夾沉積變質巖。古生代晚奧陶—早志留斑鳩關組(O3S1b)地層平行不整合于元古代震旦系耀嶺河群地層之上。

3 礦區地質

3.1 地層

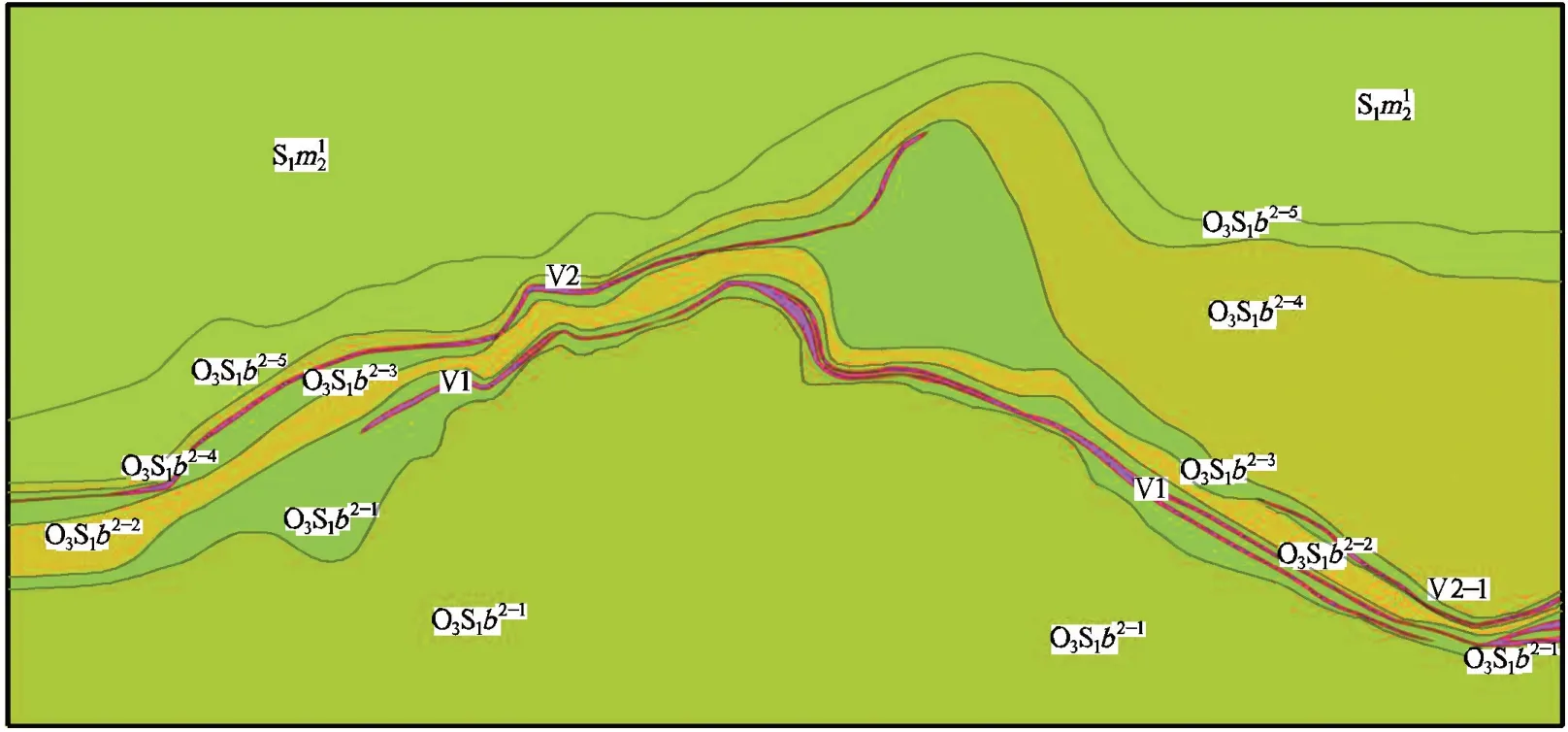

礦區地層區劃屬南秦嶺地層分區徽縣—旬陽分區、寧陜—白河地層小區。工作區內出露地層主要為晚奧陶—早志留系斑鳩關組(O3S1b)及早志留系梅子埡組(S1m)。斑鳩關組(O3S1b)為工作區的主要含礦地層。見圖1。

圖1 木瓜坪釩礦地質簡圖

(1)晚奧陶—早志留系斑鳩關組(O3S1b)。工作區斑鳩關組可以分為兩個巖性段:

斑鳩關組下巖性段(O3S1b1):分布于木瓜坪工作區北部,工作區出露寬度80~600m,出露巖性下部為含炭絹云片巖、絹云石英片巖、含炭石英片巖、灰色石英片巖、砂質板巖、變質粉砂巖或互層。上部南為深灰—黑灰色含炭絹云片巖、二云石英片巖。為工作區的硫鐵礦賦礦層位,其中發現有呈透鏡狀的硫鐵礦層,規模較小。

斑鳩關組上巖性段(O3S1b2):分布于木瓜坪工作區中部。出露巖性下部為中—厚層深灰—灰黑色硅質巖、含炭硅質巖。上部為黑灰色薄層狀含炭硅質板巖、炭質硅質板巖夾硅質板巖。為工作區主要釩礦賦礦層位。與上覆梅子埡組地層之間為整合接觸。該段在工作區又可分為四個亞段。

第一亞段(O3S1b2-1):出露巖性為炭質硅質板巖夾薄層炭質千枚巖,工作區出露寬度20~10m,為工作區的主要釩含礦層位,V2號礦體賦存于該層位。

第二亞段(O3S1b2-2):出露巖性為含炭千枚巖、炭質千枚巖局部夾薄層含炭硅質板巖,工作區出露寬度10~80m。

第三亞段(O3S1b2-3):出露巖性為炭質硅質板巖局部夾炭薄層質千枚巖,工作區出露寬度15~400m,為工作區的主要釩含礦層位,V1號礦體賦存于該層位。

第四亞段(O3S1b2-4):出露巖性為炭質千枚巖、灰色千枚巖,局部夾少量灰色硅質板巖薄層,工作區出露寬度13~520m。

第五亞段(O3S1b2-5):出露巖性為淺灰色硅質板巖、厚層硅質巖,工作區出露寬度15~110m。

(2)下志留系梅子埡組(S1m)。分布于木瓜坪工作區南部,出露巖性為含炭絹云片巖、絹云石英片巖、灰黑色含黃鐵礦結核炭質千枚巖、灰色千枚巖、局部夾有硅質巖、含炭硅質板巖透鏡體。

3.2 構造

工作區在區域上位于寨嶺—木瓜坪倒轉向斜翹起端的南翼,構造比較簡單,為一向南—南東傾的單斜地層,地層總體呈東西向展布,傾向南西,斷裂構造不甚發育,僅在局部見有小規模的層間斷裂;褶皺較為發育,多為層間緊閉褶皺。

4 礦體特征

礦區共發現有兩條礦體。

V1號釩礦體呈似層狀賦存于晚奧陶—早志留系斑鳩關組上巖性段第三亞段(O3S1b2-3)炭質硅質板巖夾炭薄層質千枚巖。礦體整體走向呈弧形,弧形西側礦體走向80°~60°,傾角50°~70°。弧形東側礦體走向100°~120°,傾角40°~75°。礦體地表長度1.5km,控制最大斜深140m,厚度1.44~18.21m,平均厚度6.35m,礦體平均品位0.72%。

V2號釩礦體呈似層狀賦存于晚奧陶—早志留系斑鳩關組上巖性段第一亞段(O3S1b2-1)炭質硅質板巖夾薄層炭質千枚巖中,礦體整體走向呈北東東向,傾向80°~60°,傾角50°~70°。礦體長度1100m,控制最大斜深150m,厚度1.80~7.20m,平均真厚度3.58m,礦體V2O5平均品位0.73%。

5 礦石特征

礦區礦石主要類型為炭質硅質板巖夾泥質巖型釩礦石,礦石由黑色炭質硅質板巖組成,在炭質硅質板巖層面常見有泥質、鐵質薄膜,泥質與硅質呈互層狀。

礦石中礦物組成以非金屬礦物石英、粘土礦物為主,次為方解石、石墨等,巖石中普遍含炭質;金屬礦物少量,以褐鐵礦為主,次為黃鐵礦、釩鐵礦等。

礦石結構構造簡單,主要為隱晶結構、隱晶—泥質結構、粉砂質結構,次為粒狀、膠狀、假晶結構;礦石構造有微層狀、互層狀(條帶狀)、結核狀、板狀構造等。

礦區釩主要以吸附和類質同象狀態存在。分析測試表明,礦石中的泥質中,釩以吸附狀態賦存于粘土礦物(高嶺石、水云母)中者占66.38%,類質同象者占33.62%。硅質板巖中以吸附狀態存在者占25.83%,以類質同象賦存于水云母中者占74.17%,

6 礦床成因及找礦標志

6.1 礦床成因

礦體產于晚奧陶—早志留系一套硅質巖、含炭硅質巖及含炭絹云石英片巖中,志留系早期在康一帶形成了海相沉積層,這層沉積物中有一層黑色巖系形成于一個水流不暢的靜水盆地,繁殖了大量的菌藻類生物及浮游生物,它們攝取了海水中微量釩、磷等元素。在厭氧細菌的作用下,形成較強的還原環境,促進金屬元素沉淀富集。在長期地質作用下,活化轉移,富集成礦。

6.2 成礦規律

(1)白河地區的釩礦主要賦存在晚奧陶—早志留斑鳩關組(O3S1b)地層中,該地層在區內是重要的找釩礦標志層位。

(2)斑鳩關組(O3S1b)地層中的炭質硅質板巖與泥巖接觸部位及含炭硅、泥質互層位置是野外直接找礦標志,遇到該層位中的這些巖性組合就需要采樣化驗看是否有釩礦體存在。