新建地道與運營地道接駁設計方案研究

李 純

[上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司,廣東 佛山 528000]

0 引言

隨著社會經濟的發展,人們對于航空出行的需求日益提高,現狀機場的擴建增容尤為迫切。現狀機場的場區一般都建設有貫穿場區的既有路網,對機場進行改造,需要保證現狀路網的正常運營以滿足機場的交通需求。機場車行地道往往是路網的重要組成部分,對現狀運營地道進行接駁改造,已成為機場擴建增容方案的關鍵節點。

本文以上海浦東國際機場新建T3 航站區前期工程為例,闡述新建臨時地道接駁現狀運營地道的設計方案,進一步論述接駁方案的技術要點,為今后類似工程提供參考與借鑒。

1 工程概況

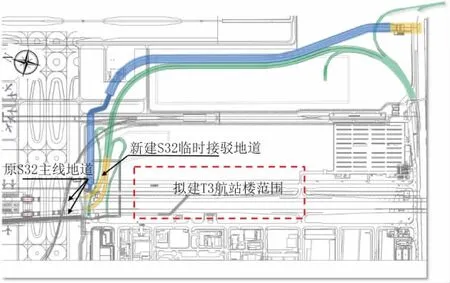

上海浦東國際機場擬新建T3 航站樓,場區內現狀S32 南進場路為車輛由南側進出及穿行機場的主干道路。為確保T3 航站樓及后續工程的順利實施,S32 南進場路臨時改線以避讓新建T3 航站樓基坑工程用地范圍,臨時道路向場區東側繞行,如圖1所示。

圖1 改建道路整體布置圖

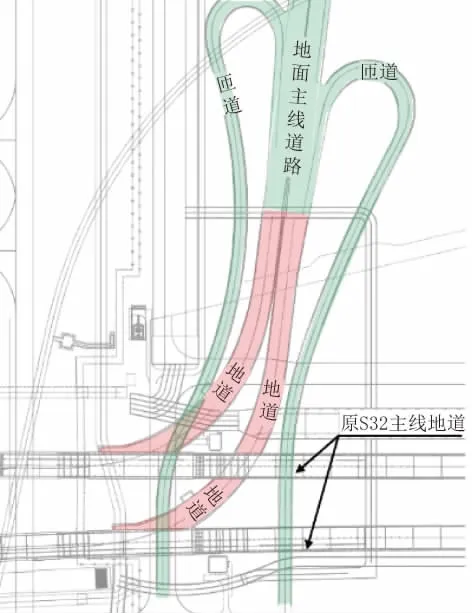

改線臨時地道需在S32 南進場路西線K2+265及東線K2+260 里程附近接駁南進場路主線地道,銜接處鑿除部分原主線隧道結構,新建臨時地道與原結構順接,如圖2 所示。新建臨時地道規劃設計時速為40 km/h,單側地道布置3 車道,暗埋段結構為單層單孔框架結構,敞開段結構為U 形塢式結構。東線臨時地道暗埋段長度約67 m,敞開段長度約133 m;西線臨時地道暗埋段長度約52 m,敞開段長度約213 m。

圖2 新建臨時地道與現狀S 32 地道接駁示意圖

2 工程重點與難點

2.1 軟土土質

上海地區位于長江三角洲入海口,屬三角洲沖積平原,土質較軟。軟土地基含水量較大、土質較差,且基坑影響范圍內存在淤泥質土層,施工過程中容易發生土層坍塌或坑底隆起等事故。本工程地道接駁施工時,應采取有效措施,避免工程事故的發生。

2.2 周邊環境

東線臨時地道與既有地道銜接處存在現狀雨水管道,該雨水管道不具備遷改的條件,施工時應對此管道進行保護,控制管線變形。

臨時地道與既有運營地道接駁,臨時地道基坑緊鄰現狀S32 運營地道,基坑實施時必須嚴格控制變形,以減小對運營地道的影響。

2.3 交通保通

S32 南進場路為浦東機場交通主干道路,交通流量較大,承擔車輛穿行機場的關鍵交通工程,因此臨時地道與改線S32 接駁施工時,必須保證交通不中斷。

2.4 結構防水

臨時地道與既有地道相結合處即為新老結構連接部位,按照以往工程經驗,此處是結構防水的薄弱部位,應采取措施保證結構連接可靠,杜絕滲水漏水現象。

2.5 接駁改造與新建工程相結合

由于交通保通要求與空間條件的限制,地道接駁施工應與新建臨時地道施工相結合,臨時地道基坑施工時須充分考慮既有地道產生的影響。

3 地道接駁設計方案

接駁設計方案需要在滿足結構安全的同時兼顧接駁施工的空間條件與時間條件。通過總結分析類似工程案例[1-2],同時考慮本項目實際邊界條件,臨時地道與S32 南進場路地道接駁設計方案具體如下:

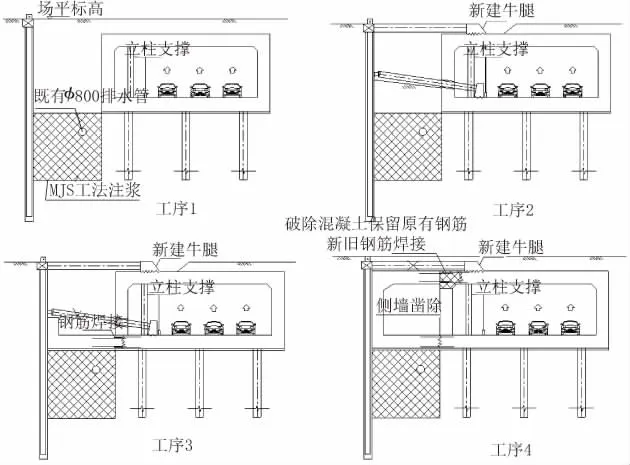

(1)新老地道接駁處,原S32 東線地道側墻外側既有雨水管道不具備遷改條件,雨水管道范圍內土體進行MJS 工法灌漿處理,對管線進行保護,其余新建臨時地道基坑采用水泥攪拌樁加固。

(2)施工新建臨時地道SMW 工法圍護樁及冠梁。

(3)對接駁處現狀S32 主線地道封閉部分車道,設置施工屏障。屏障圍擋寬度需保證既有地道正常運營,使地道正常通行區域與施工區域分隔開。

(4)施工圍擋范圍內,既有地道頂板和底板之間架設臨時鋼立柱。鋼立柱施工時,需同時頂緊既有地道頂板和底板結構,為既有地道拆除工況提供臨時支撐。

(5)根據接駁處臨時地道基坑支撐布置,在原結構頂板底板上方設置鋼筋混凝土牛腿,牛腿作為基坑支撐的支座,避免支撐與原地道結構直接接觸。

(6)表層土層開挖,架設第1 道混凝土支撐,一端支撐在冠梁上,另一端支撐在原結構頂板頂牛腿上;分層開挖至第2 道鋼支撐底,對既有地道側墻結構開圓洞,架設第2 道支撐,鋼支撐穿過圓洞支撐在原結構底板頂牛腿上。

(7)新建臨時地道基坑開挖到坑底,施工基底墊層、底板防水層,鑿除原地道部分底板結構,使底板鋼筋外漏,綁扎新建底板鋼筋,連接處新老鋼筋焊接。澆筑臨時地道底板及部分側墻結構,待結構達到設計強度后,拆除第2 道鋼支撐。

(8)施工側墻及部分頂板結構,人工剝除頂板結構成齒口,保留鋼筋,機械切割拆除側墻并分塊吊離現場,新舊頂板鋼筋焊接,施工剩余頂板結構,拆除第1 道混凝土支撐。

(9)待結構達到設計強度后,覆土至設計地面,拆除臨時鋼立柱。

(10)在改線后設計道路范圍內設置臨時防撞墻及必要的支撐結構,S32 主線地道改線完成,恢復交通。

地道接駁設計方案工序示意圖見圖3。

圖3 地道接駁設計方案工序示意圖

4 地道接駁方案關鍵技術

4.1 既有地道結構安全

新老地道結構接駁改造時,保證原結構安全應作為方案設計的首要原則。為完成新建臨時地道與既有S32 地道的順暢連接,需要對既有地道支撐側墻進行部分鑿除,此工況下臨時鋼立柱為結構提供豎向支撐。

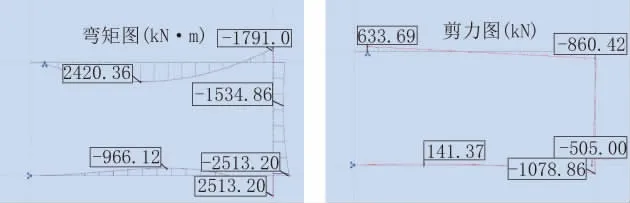

采用有限元分析軟件Autodesk Robot Structural Analysis 對此工況下結構進行建模計算。地道長度方向尺寸遠大于寬度方向尺寸,因此可將結構簡化成平面框架問題進行分析。同時,根據類似工程經驗,結構底板可視為彈性地基梁,彈性地基可采用“溫克爾”模型,模擬為單向受壓彈簧。經過計算,側墻鑿除工況原結構內力見圖4。

圖4 既有地道側墻開洞工況內力圖

原地道結構頂板厚度為1 200 mm,板底配置雙排HRB400 鋼 筋28@150+25@150, 板 頂 配 置HRB400 鋼筋32@150;底板厚度為1 400 mm,板頂配置雙排HRB400 鋼筋28@150+25@150,板底配置HRB400 鋼筋32@150。經核算,原結構受力滿足要求,開洞工況原結構安全[3]。

4.2 連接節點設計

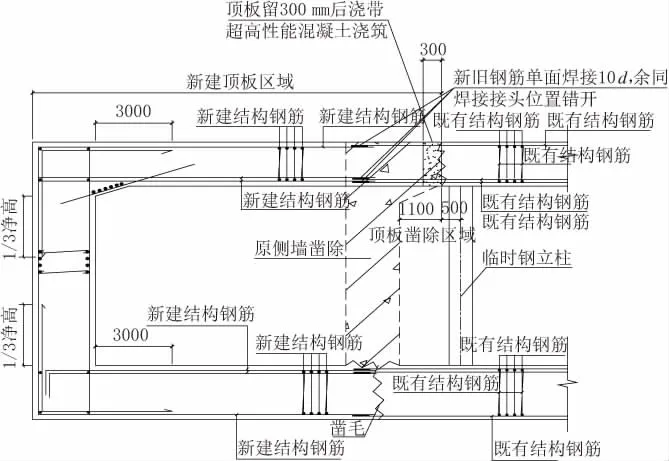

4.2.1 鋼筋連接

新建地道與既有地道連接斷面范圍較大,涉及鋼筋根數較多,若采用植筋的方法連接鋼筋,則現場植筋工程量較大,可能影響施工進度,且植筋對于現場施工要求較高,無法保證現場施工質量滿足要求。經過比選,采用現場焊接的方法進行新老鋼筋的連接。

鑿除部分既有結構混凝土,使舊鋼筋外露,新建結構主筋與其焊接相連,鋼筋采用單面焊接,焊接長度不小于10d(d 為焊接鋼筋直徑),焊接接頭位置錯開,如圖5 所示。鋼筋焊接施工之前,應清除鋼筋、鋼板焊接部位以及鋼筋與電極接觸處表面上的銹斑、油污、雜物等,鋼筋端部若有彎折、扭曲,應予以矯直或切除。鋼筋焊接完成后應進行現場質量檢驗,檢驗合格方可利用[4]。

地道鋼筋連接處節點示意圖見圖5。

4.2.2 混凝土連接

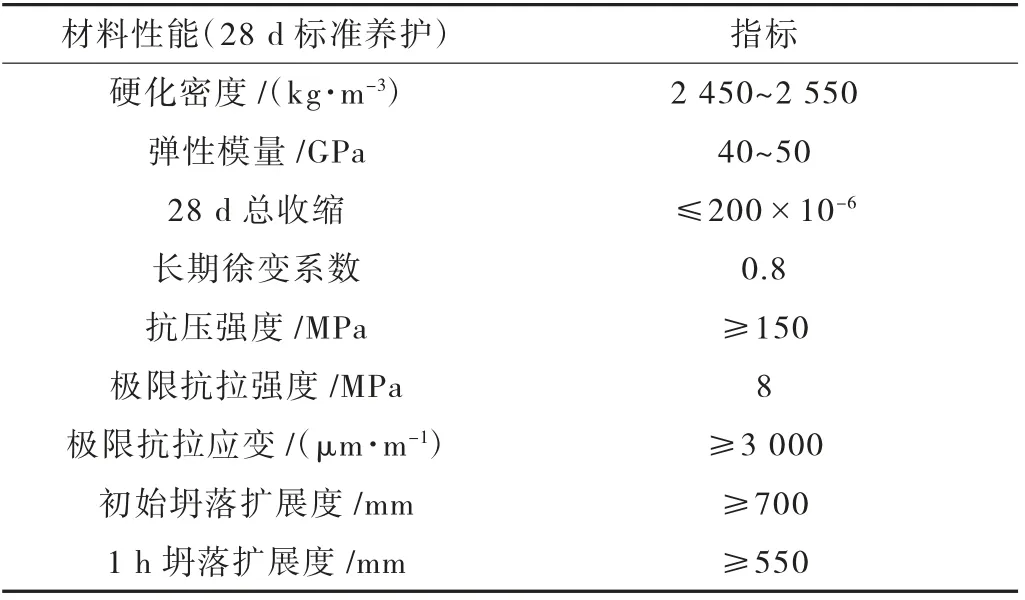

為保證新老結構連接質量,新老頂板結合處預留寬300 mm 后澆帶,如圖5 所示。后澆帶采用超高性能混凝土澆筑。超高性能混凝土采用高強早強、耐久性好、流動性好的材料,其性能指標應符合表1 的要求。均布于超高性能混凝土基體中的特種纖維應能為其提供高抗拉強度、類金屬的拉伸應變強化、高延性以及微裂縫多點開裂耗能等特性。

表1 超高性能混凝土技術參數

圖5 地道鋼筋連接處節點示意圖(單位:mm)

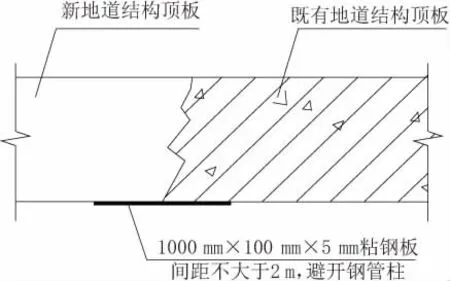

4.2.3 連接處加固

新舊頂板混凝土澆筑連接后,采用粘鋼板的措施進行加固,加固鋼板采用1 000 mm×100 mm×5 mm鋼板,鋼板間距不大于2 m,避開鋼立柱布置,見圖6。原構件混凝土及加固鋼板的粘合面經修正后,尚應進行打毛和糙化處理。混凝土粘合面經修整出骨料新面后,尚應采用花錘、砂輪機或高壓水槍射流進行打毛,必要時也可鑿成溝槽。鋼板的粘結面經修正除去銹皮及氧化膜后,尚應進行糙化處理,可采用砂輪打磨、噴砂或高壓水射流等技術。粘貼部位混凝土表面含水率不宜小于4%,且不應大于6%,對含水率超限的混凝土應進行人工干燥處理。

圖6 新老地道頂板處粘鋼板加固示意圖(單位:mm)

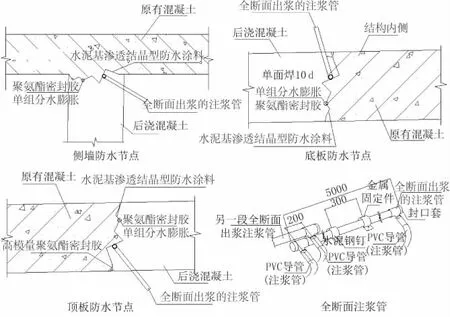

4.3 結構防水

結構接縫處混凝土必須充分鑿毛,露出石子,雜物沖洗干凈,嚴防建成后滲水。連接面上需涂抹水泥基滲透結晶型防水涂料,并設置聚氨酯密封膠[5]。接縫處還需預埋注漿管,采用可全斷面出漿的注漿管,沿底板、側墻及頂板兜繞成環,漿液采用水性環氧漿液,防水節點見圖7。若施工后結構存在滲水現象,可通過預埋注漿管進行注漿加固,進一步保證結構防水質量。

圖7 新老地道連接處防水節點設計示意圖

4.4 施工組織

接駁改造施工前,施工單位應編制施工方案,并組織專家對方案的可行性和安全性進行論證,并且應針對項目的特殊性,對已運營地道制定專項監測和保護方案;接駁改造施工過程中,施工單位應及時記錄和更新監測數據,并抄送業主、監理、設計等相關單位,施工單位應與相關單位建立緊密聯系,加強施工配合,及時處理現場突發情況;接駁改造施工完成后,施工單位應及時組合相關單位進行現場驗收,并預埋設置監測裝置,對接駁改造全生命周期進行監測。

5 結語

伴隨航空業的發展,機場改擴建的案例越來越多,與之相關的機場主干地道接駁改造成為機場改造的重要技術節點。上海浦東國際機場新建臨時地道與運營中的S32 主線地道接駁工程,其新老地道接駁的設計方案和關鍵技術具有一定的代表性和借鑒性,可為今后機場改擴建工程中的新老地道接駁改造方案提供一些有益的設計經驗。