阿克蘇河流域地表水與地下水轉化關系研究

余斌 李升 王友年

摘要:? 為查明新疆阿克蘇河流域地表水與地下水轉化關系,于 2018年7~8月采集了研究區內具有代表性的71組地表水和地下水水樣,進行了水化學特征、同位素特征分析,并對地表水與地下水之間的轉化關系和轉化量進行了討論和計算。結果表明:在研究區內,從沖洪積傾斜平原至細土顆粒平原,各水體之間聯系密切,地表水與地下水經歷了多次轉化,主要可劃分為3個區段,各區段的轉化比例依次為56.25%,64.39%,68.24%。

關 鍵 詞: 地表水; 地下水; 同位素; 水化學特征; 大氣降水線; 阿克蘇河流域

中圖法分類號: ?P333;P641

文獻標志碼: ?A

DOI: 10.16232/j.cnki.1001-4179.2021.08.009

0 引 言

水資源評價的核心就是地表水和地下水轉化關系的問題,其轉化的過程必然伴隨著物質的交換,而同位素和水化學離子作為水體的組成部分,可以敏銳地記錄水體的演化過程。近年來,環境同位素技術和水化學技術已經逐漸成為解決地表水地下水轉化問題[1-4]的重要手段。Craig[5]提出了大氣降水中δD、δ18O呈線性關系的全球大氣降水線方程δD=8δ18O+10;Yurtsever[6]發現不同地區的降水線存在差異,并提出區域降水線(LMWL)的概念;鄭淑慧[7]等采集全國各地的降水樣,得出我國的大氣降水線方程;王福剛[8]等通過對黃河下游同位素的時間和空間上的特征進行研究,總結了黃河下游段地下水循環規律;陳宗宇[9]等利用同位素方法判斷了松嫩平原西南部地下水的補給來源;Gu等[10]通過環境同位素特征判別了大氣降水、地表水地下水轉化關系。然而,在已有的研究中,對西北旱區河流流域的研究較少,阿克蘇河便是其中之一。阿克蘇河位于塔里木盆地西北緣,是阿克蘇地區農工業和居民生活用水的主要來源。近年來,社會經濟不斷發展,全球氣候持續變暖,阿克蘇河流域耕地面積不斷擴大[11],導致了阿克蘇河流域水資源供需矛盾日益突出[12]。因此,阿克蘇河流域兩水轉化關系的研究刻不容緩。本文在前人的研究基礎上,以穩定同位素和水化學指標作為示蹤劑,旨在查清阿克蘇河流域地表水與地下水轉化關系,以為流域水資源評價、水資源合理開發利用和生態環境保護提供技術支持。

1 研究區域概況

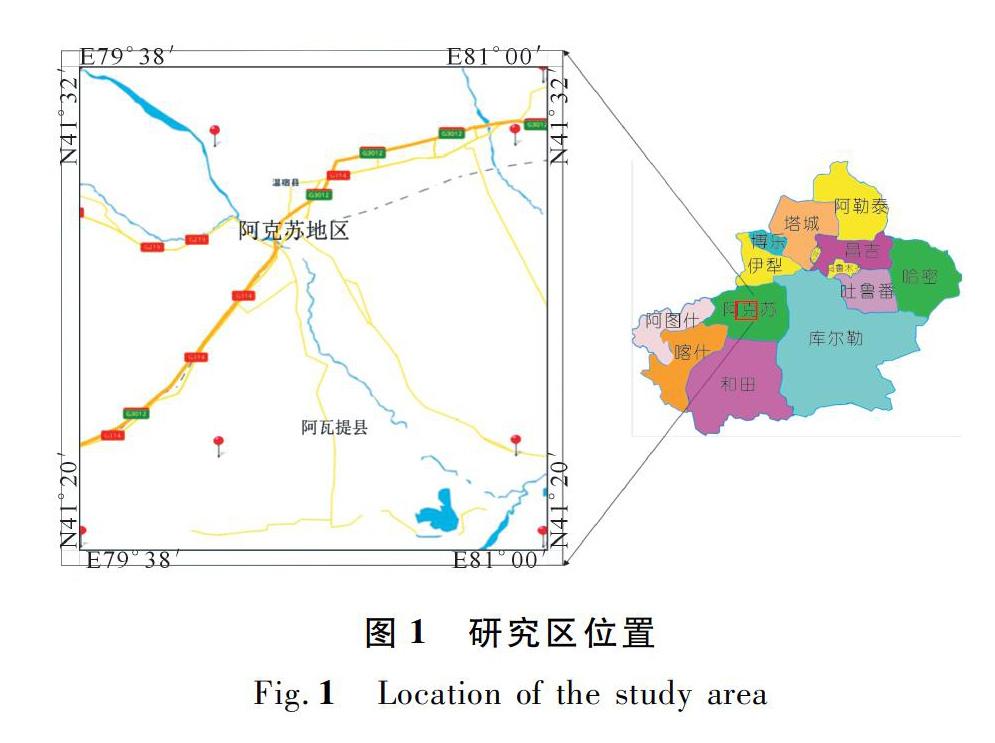

阿克蘇河是塔里木盆地北緣典型的大河之一,上游有兩大支流:西側的托什干河支流和北側的庫瑪拉河支流,兩河均起源于天山的西南部,由此向南流動,在阿克蘇市西北部交匯形成阿克蘇河。阿克蘇河是冰川融雪水和降水混合補給型河流[13]。本次的研究區位于阿克蘇流域綠洲帶內,研究區地理坐標范圍為東經79°38′~81°00′,北緯41°20′~41°32′,南北長約99 km,東西寬約69 km,面積6 831 km2,其中重點圍繞阿克蘇河流域開展研究工作(見圖1)。

阿克蘇河位于西北干旱區內,獨特的地理環境造成阿克蘇流域內干旱少雨的氣候條件[14]。河水主要接受高海拔山區降水和冰雪融水的補給,但轉化關系因年份、季節的不同各有差異,需結合每年氣候變化進行分析。研究區選自阿克蘇河流域綠洲帶,自北向南的地貌單元分別為沖洪積傾斜平原和細土顆粒平原,由北向南巖性由粗變細,由砂礫石轉變為中粗砂、粉細砂和亞砂土(見圖2)。在沖洪積傾斜平原內,含水層為單一結構的第四系潛水:而在細土顆粒平原上地層發生變化,開始出現隔水層,河流下游含水層變為穩定的潛水、承壓水雙層結構。

2 樣品的采集與測試

水樣采集于2018年7~8月完成,根據研究區水文地質條件的差異在有代表性的地段采取了地表水和地下水樣,采樣過程嚴格按照SL187-96《水質采樣技術規程》中的要求。共取水樣72組,其中同位素樣(D、18O)31組,水化學簡分析水樣41組,具體取樣位置見圖3。采集的水樣送至美國BETA實驗室和新疆第一區域地質大隊進行測定。

3 結果與分析

3.1 同位素特征分析

3.1.1 研究區各水體同位素特征

降水是水循環中重要的一環,研究地表水地下水轉化時,大氣降水同位素研究是必不可少的一部分[15-17]。國際原子能機構IAEA與世界氣象 組織WMO合作,建 立GNIP監測站點,在全球范圍內對大氣降水中穩定同位素成分進行連續檢測。由于此次研究 區域內無GNIP監測站點,與研究區同在西北干旱區的站點為和田站、烏魯木齊站和張掖站,研究區位于其中,其觀測數據在一定程度上能夠代表研究區的降水同位素特征。本文選取和田站、烏魯木齊站以及張掖站大氣降水數據,并結合相關學者近年在研究區開展類似的研究成果進行分析,建立研究區大氣降水線。

降水量的大小對降水同位素值影響較大,故將各站點每月的降水同位素作降水量加權平均處理,得到了研究區各月的大氣降水加權平均值,以用來分析研究區降水的季節性差異。由表1可以看出:研究區內的降水中δD、δ18O隨季節有明顯的變化,均表現出冬低夏高的特點,明顯的季節變化差異表示在不同的季節存在不同性質的水汽來源。

通過和田、張掖和烏魯木齊3個站點的月降水同位素數據,采用最小二乘法得到了研究區δD和δ18O的相關關系方程為:δD= 7.24δ18O+1.96(R2=0.95)(見圖4)。該方程斜率略小于全球大氣降水線斜率,說明研究區遠離海洋,氣候較干旱,水汽受到一定蒸發作用影響,與實際基本相符。同時查閱了研究區附近近幾年的降水同位素數據,發現數據分布規律相似,所以建立的大氣降水線在該研究區適用。

由圖5可以看出:此次研究區內的所有水樣同位素數據變化趨勢都與全年大氣降水同位素數據變化趨勢相同,說明研究區內的各個水體來源相同,都是來源于大氣降水。所有數據處于夏半年與冬半年數據交匯處,說明雖然來源是大氣降水,但并不是純粹的降雨入滲補給。阿克蘇上游分支庫瑪拉河起源于北部的天山汗騰格里峰,隨著高度增高,氣溫下降、降水增多,高海拔地區的山峰終年積雪,為中高山嚴寒氣候區[18](海拔3 000~4 000 m),多年降水多以積雪和冰川形式保存下來。夏季隨著氣溫的升高,冰雪融水大量補給到河流和山區地下水,補給源具有不同季節降水和冰雪融水的特點,絕大部分水樣位于冬夏半年降水數據交匯處,為全年降水和冰雪融水的混合。根據孫從建等[19]對天山山區典型內陸河流域徑流組分特征分析可知,河流的徑流由冰川融水、融雪水及降水混合構成,冰、雪水融水和降水補給地表水后入滲補給地下水。

本次在研究區內共取31組同位素水樣,其中河水8組,潛水15組,承壓水8組,具體檢測結果如表2所列。

研究區內河水δD、δ18O整體最大,潛水次之,承壓水最小。河水δD、δ18O變化范圍較大,δD的變化范圍為-85.54‰~-52.18‰,δ18O的變化范圍為-12.7‰~-8.15‰。區內地下水體因受自然環境、循環條件和人為因素影響,穩定同位素的分布存在一定的差異,潛水δD、δ18O的變化范圍分布為-84.54‰~-58‰,-12.7‰~-9.17‰,承壓水的變化范圍分別為-90.4‰~-74.2‰,-12.9‰~-11‰。

由圖6可以看出:地表水、地下水的數據基本位于當地區域大氣降水線附近,說明地表水、地下水的來源相同;數據多分布在區域降水線左上方,說明降水可能來源于當地地下水或地表水的二次蒸發[20];地表水、潛水、承壓水的數據相互交錯,說明在一些地段地表水、地下水發生了轉化或者地表水、地下水發生了混合。

3.1.2 典型剖面地表水-地下水同位素特征

阿克蘇河流域面積大,范圍廣,為更好了解阿克蘇河流域地表水-地下水的轉化關系,采用典型剖面取樣分析,盡可能最大程度反映研究區實際情況。沿河選取了典型剖面Ⅰ-Ⅰ′上的地表水、潛水同位素數據進行分析,結果如圖7所示。由于δD和δ18O的變化趨勢相同,故本文僅對δ18O變化進行分析。

在研究區北緣至溫宿縣北界,地表水同位素值增大,表明地表水沒有受到較貧重同位素水源補給,而是受到了上游貧重同位素的冰雪融水補給。地下水同位素值較為穩定,說明地下水有著較為穩定的補給來源,接受上游地下水的側向徑流補給。

在溫宿縣附近δ18O出現峰值,并從此處開始減小,說明地表水、地下水的轉化關系發生了轉變。溫宿縣至阿克蘇南城段,地表水穩定同位素處于高值區,且有降低趨勢,說明有較貧重同位素水體的混合。結合地質剖面圖(見圖2),溫宿縣附近的基底隆起,導致含水層在此處變薄,地表水接受了貧重同位素的地下水溢出補給。

阿克蘇南城至研究區南界,地表水變化幅度較大,地下水δ18O在地表水的變化幅度內變化,說明該區域內兩水轉化關系多次發生變化。調查資料表明,此段區域為大面積農耕區,人為的開挖、打井、灌溉影響了地表水與地下水的相互作用,使得地下水、地表水的水力聯系緊密。而隨著水流路徑的增長,地表水δ18O在接近研究區南界時越來越大,說明河流作用對水體的影響越來越小,蒸發作用影響越來越大。

3.2 水化學特征分析

本次在研究區內共取水化學樣品41組,其中地表水12組,潛水20組,承壓水9組。通過舒卡列夫分類原則將各水體的水化學類型分類,具體信息見表3。

3.2.1 研究區Ⅰ-Ⅰ′剖面水化學特征

圖8為研究區Ⅰ-Ⅰ′剖面各水體TDS變化趨勢。

由圖8可以看出:① 由于河水流動性強,所處環境開放,受到河流作用強,河水的TDS較小且變化不大,基于均小于200 mg/L;② 潛水徑流相對緩慢,與地表接觸,容易受各種因素影響,TDS變化最大;③ 承壓水徑流最為緩慢,所處環境相對封閉,不易于外界物質發生作用,TDS小于潛水。

(1) 點MJCO62~MJA090之間處于地下水徑流區,河水TDS小于200 mg/L,水化學類型以HCO3·SO4-Ca·Mg型為主。地下水類型為單一結構的第四系潛水,TDS稍大于河水,地下水類型為HCO3·SO4-Ca·Mg型,處于地下水徑流區,地下水主要受到溶濾作用影響,以側向徑流為排泄方式。

(2) 點MJA090~JJC037之間處于地下水徑流-排泄區,第四系沉積物顆粒逐漸變細,地下水含水層由單一潛水含水層系統過渡為潛水、承壓水的雙層結構。隨著徑流路徑增長,潛水TDS變大,水化學類型變為SO4·Cl-Na·Mg或Cl·SO4-Na·Mg型,承壓水TDS為500 mg/L左右,水化學類型主要為SO4·HCO3·Cl-Ca·Na·Mg型。部分地下水開始發生陽離子交換作用,地下水主要接受上游單一潛水的側向徑流補給,并向下游徑流排泄。

(3) 點JJC037~TJ051之間處于地下水排泄區,地形坡降變化小,地下水埋深淺,人類農牧業活動頻繁,地下水主要發生蒸發濃縮作用,地表水、地下水的TDS均增大,大面積出現TDS大于10 g/L的地下水,水化學類型主要以Cl·SO4-Na、Cl-Na型為主。地下水主要的排泄方式為蒸發和人工開采,主要補給來源為上游的側向補給。

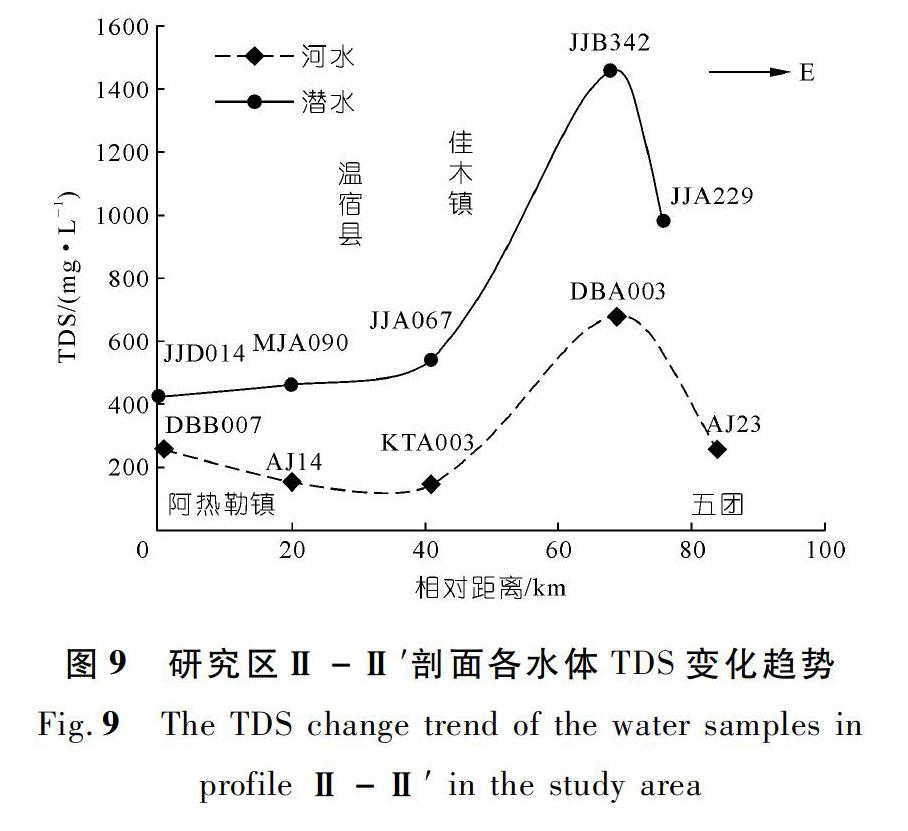

3.2.2 研究區Ⅱ-Ⅱ′剖面水化學特征

剖面Ⅱ-Ⅱ′為阿熱勒鎮至五團,位于沖洪積傾斜平原上,含水層為單一潛水含水層。由圖9中可以看出,自西向東河水TDS均較低,地下水TDS變化趨勢與河水相同,說明兩者聯系密切,地下水受河水的影響程度較大。佳木鎮以東,地表水、潛水的TDS都有明顯增大,說明此處有其他因素影響地下水化學作用,結合調查資料,佳木鎮至五團為大面積的農業灌溉區和荒漠區,人為活動較大程度上影響了地表水地下水的相互作用。

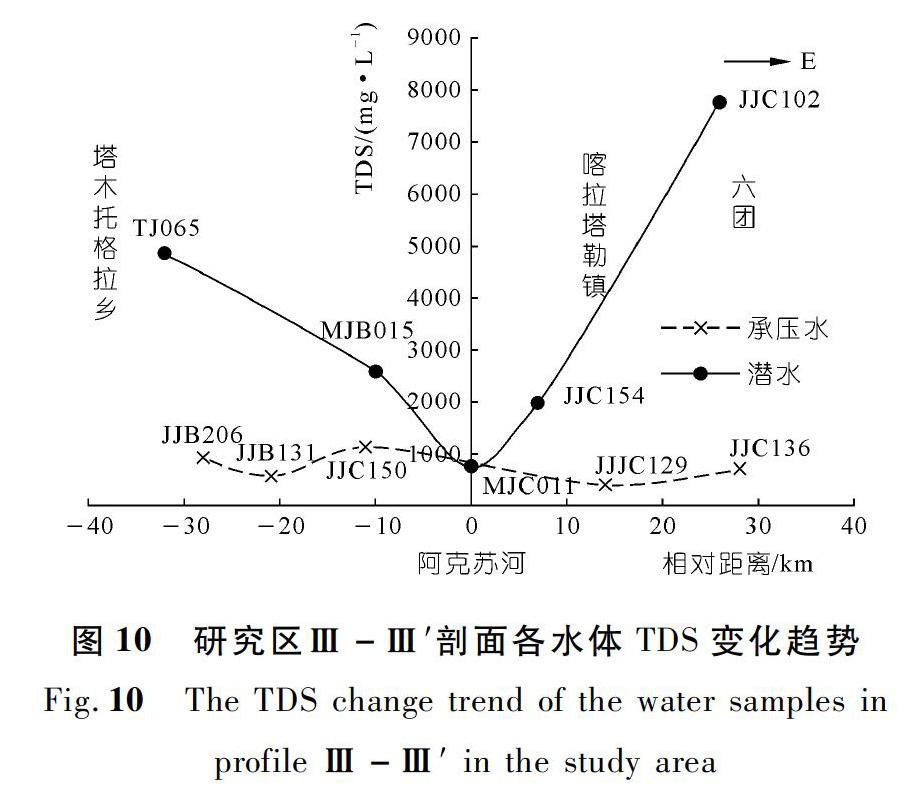

3.2.3 研究區Ⅲ-Ⅲ′剖面水化學特征

剖面Ⅲ-Ⅲ′位于細土顆粒平原上,含水層為潛水、承壓水雙層結構。離河流河道近處的潛水TDS較低,離河道遠的潛水TDS增大(見圖10),說明河流作用存在一定范圍的影響帶,越靠近河流,地下水TDS越低,河水入滲補給地下水;東西兩邊潛水TDS是隨著離河道的距離的增加而急劇增加,表明遠離主河道處的地段受河水影響較小,受蒸發及人類活動影響較大;承壓水TDS較低且變化不明顯,說明隔水層較穩定,受到上層水的影響小。

3.3 兩水轉化關系討論及轉化量計算

3.3.1 兩水轉化關系討論

通過水化學、同位素的特征分析,可以得出研究區內的地表水、地下水之間的轉化關系如圖11所示。

(1) Ⅰ區。該段位于阿克蘇河上游山前沖洪積平原處,為單一潛水含水層,埋深大,為地下水的徑流區。地表水TDS較小,小于200 mg/L,水化學類型以HCO3·SO4-Ca·Mg型為主。地下水TDS稍大于地表水,在500 mg/L左右,地下水類型為HCO3·SO4-Ca·Mg型;地表水、地下水δD、δ18O均較小且相近,說明地表水地下水同源,均接受了較貧重同位素水源的補給;地表水、地下水TDS均較小,說明徑流路徑較短,蒸發作用較弱,溶濾作用顯著。地表水、地下水的補給關系為冰雪融水及大氣降水補充河水后再入滲補給地下水。

(2) Ⅱ區。該段位于沖洪積傾斜平原區,由于溫宿附近的地層隆起,導致溫宿縣附近的地質、水文地質條件有明顯差異,水化學及同位素特征也有明顯變化。其中:地表水TDS變化程度較小,地下水礦化度逐漸增大,水化學類型為SO4·Cl-Na·Mg或Cl·SO4-Na·Mg型,水化學形成受溶濾作用和陽離子交替作用影響。此段內,地表水δD為-85.54‰~58.67‰,δ18O為~12.7‰-9.43‰。地下水δD為-74.7‰~72.38‰,δ18O為-11.2‰~10.82‰。地表水同位素值變化大,且沿河流方向為減小趨勢,說明地表水接受較貧同位素的地下水補給,地下水值相對穩定,說明除上游地下水側向徑流外無其他補給源。

(3) Ⅲ區。該段從阿克蘇市南城附近至研究區南界,含水層由單一潛水含水層結構轉為潛水-承壓水雙層結構,為地下水的排泄區。隨著地形坡降變小,地下水徑流變緩,巖性由砂礫石和中細砂變為粉細砂和黏土,地下水溶濾作用逐漸減弱。地表水TDS大于400 mg/L,地下水TDS在5.8~27.0 g/L之間,大面積出現礦化度大于10g/L的地下水。水化學類型主要以Cl·SO4-Na、Cl-Na型為主,水化學形成主要受蒸發濃縮作用和人為農牧業活動的影響。地表水δD為-76.49‰~52.18‰,δ18O為-11.45‰~8.15‰,潛水δD為-76.5‰~71.9‰,δ18O為-10.33‰~11‰。地表水、潛水同位素值交織在一起,說明兩水體的水力聯系緊密。同時,從Ⅲ-Ⅲ′剖面可以看出,河流作用也影響著地表水、地下水的轉化關系,河流兩岸既有河流作用影響下的地表水補給地下水,也有因機民井抽出地下水后順著人工渠道匯入河中的地下水補給地表水。遠離河道的區域多為荒地和農牧業發展區,人工渠系交錯,灌溉活動頻繁,蒸發作用強烈,該段主要為蒸發作用和人類活動共同影響下的地下水補給地表水。

3.3.2 各區段轉化量計算

根據穩定同位素δ18O質量守恒原理[21-23],可以估算出地表水與地下水之間的轉化量,其質量守恒方程如下所示。

(1) 地表水補給地下水段。

CeQe=CfQf+Cd(Qe-Qf) (1)

(2) 地下水補給地表水段。

CsQs=CgQg+Cb(Qs-Qg) (2)

式中:Ce(Cs)為取樣點地下水(河水中)中的δ18O值;Cf(Cg)為取樣點河水(地下水)中δ18O值;Cd(Cb)為地下水(河流)上游來水中δ18O值;Qe為取樣點地下水徑流量;Qf為河水補給量;Qs為取樣點河水流量;Qg為地下水排泄量。則有公式可以推導出,各轉化段地表水、地下水補給的百分比。

(3) 地表水補給地下水。

fs= Qf Qe ×100%= Ce-Cd Cf-Cd ×100% ?(3)

(4) 地下水補給地表水。

fg= Qg Qs ×100%= Cs-Cb Cg-Cb ×100% (4)

根據公式(3)、(4)計算轉化量,研究區各轉化區段兩米轉化比例如表4所列。

4 結 論

(1) 利用和田、烏魯木齊、張掖3個GNIP站點的月大氣降水同位素監測數據,基于最小二乘法建立了阿克蘇河流域大氣降水方程δD= 7.24δ18O+1.96(R2=0.95)。

(2) 阿克蘇河流域內,各水體之間聯系密切,地表水與地下水經歷了多次轉化,主要可劃分為3個區段,各區段的轉化比例依次為56.25%,64.39%,68.24%。

(3) 阿克蘇河流域內地表水與地下水的轉化格局由自身地質、地貌因素控制,而人類活動和自然因素使地表水與地下水之間的轉化關系變得復雜,地表水與地下水的相互作用是受當下自然因素和人類活動雙重影響的具體體現。

參考文獻:

[1] ?孫從建,陳偉.基于穩定同位素的海河源區地下水與地表水相互關系分析[J].地理科學,2018,38(5):790-799.

[2] 張敏.同位素技術刻畫安陽河流域地表水與地下水相互作用[D].鄭州:鄭州大學,2019.

[3] PACES J B,WURSTER F C.Natural uranium and strontium isotope tracers of water sources and surface water-groundwater interactions in arid wetlands—Pahranagat Valley,Nevada,USA[J].Journal of Hydrology,2014,517:213-225.

[4] 蘇小四,高睿敏,袁文真,等.基于環境同位素技術的河水補給研究:以沈陽黃家傍河水源地為例[J].吉林大學學報(地球科學版),2019,49(3):763-773.

[5] CRAIG H.Isotopic variations in meteoric waters[J].Science,1961(133):1702-1708.

[6] 趙惠萍,張翔,鄧志民,等.鄱陽湖濕地降水氫氧穩定同位素特征分析[J].水資源研究,2015(3):257-264.

[7] 鄭淑蕙,侯發高,倪葆齡.我國大氣降水的氫氧穩定同位素研究[J].科學通報,1983(13):801-806.

[8] 王福剛.同位素技術在黃河下游懸河段(河南段)水循環特征研究中的應用[D].長春:吉林大學,2006.

[9] 陳宗宇,張光輝,聶振龍,等.中國北方第四系地下水同位素分層及其指意義[J].地球科學,2002,27(1):97-104.

[10] ?GU H B,CHI B M,WANG H,et al.Relationship between surface water and groundwater in the Liujiang basin—hydrochemical constrains[J].Advances in Earth Science,2017,32(8):789-799.

[11] 謝天明.氣候變化對塔河干流生態水文過程影響研究[D].西安:西安理工大學,2018.

[12] 王根緒,程國棟,徐中民.中國西北干旱區水資源利用及其生態環境問題[J].自然資源學報,1999(2):3-5.

[13] 陳亞寧,楊青,羅毅,等.西北干旱區水資源問題研究思考[J].干旱區地理,2012,35(1):1-9.

[14] 王充.基于地球數據產品降尺度的天山南坡典型流域氣候:徑流變化的綜合模擬[D].上海:華東師范大學,2018.

[15] 姚鵬,盧國平.拒馬河的水化學、同位素特征及其指示意義[J].環境化學,2017,36(7):1525-1536.

[16] 衛文,陳宗宇.應用環境同位素識別松嫩平原西南部地下水的補給來源[J].干旱區資源與環境,2017(1):173-177.

[17] 李亞舉,張明軍,王圣杰,等.我國大氣降水中穩定同位素研究進展[J].冰川凍土,2011,33( 3):624-633.

[18] 邵杰,李瑛,井晶晶,等.新疆霍城縣水環境同位素特征及其指示作用[J].干旱區資源與環境,2017(1):167-172.

[19] 孫從建,陳偉.天山山區典型內陸河流域徑流組分特征分析[J].干旱區地理,2017(1):37-44.

[20] 克拉克.水文地質學中的環境同位素[M].鄭州:黃河水利出版社,2006.

[21] 張應華,仵彥卿.黑河流域大氣降水水汽來源分析[J].干旱區地理,2008(3):93-98.

[22] 文廣超,王文科,段磊,等.基于水化學和穩定同位素定量評價巴音河流域地表水與地下水轉化關系[J].干旱區地理,2018,180(4):58-67.

[23] 柳菲,凌新穎,馬金珠,等.基于Cl-和氫氧穩定同位素的敦煌盆地地下水演化與補給[J].蘭州大學學報(自然科學版),2019(3):319-325.

(編輯:劉 媛)

引用本文:

余斌,李升,王友年.

阿克蘇河流域地表水與地下水轉化關系研究

[J].人民長江,2021,52(8):56-62,70.

Transformation of surface water and groundwater in Aksu River Basin

YU Bin,LI Sheng,WANG Younian

( School of Geology and Mining Engineering,Xinjiang University,Urumqi 830046,China )

Abstract:

To identify the transformation relationship between surface water and groundwater in the Aksu River Basin in Xinjiang Uygur Autonomous Region,we collected 71 representative water samples including surface water samples and groundwater samples in July to August,2018,and analyzed the water chemical characteristics and isotope characteristics of the samples.The transformation relationship and transformation quantity between surface water and groundwater were discussed and calculated.The results showed that in the study area,from alluvial sloping plain to fine soil grain plain,the water bodies were closely related,and the surface water and groundwater underwent many transformations,which could be divided into three sections,with the transformation ratio of 56.25%,64.39% and 68.24% respectively in each section.

Key words:

surface water;groundwater;isotope;water chemical characteristics;atmospheric precipitation line;Aksu River Basin