用地名命名的科學(xué)實(shí)驗(yàn)衛(wèi)星

文/ 楊詩瑞

以地名命名的衛(wèi)星中非常重要的一個類別是科學(xué)實(shí)驗(yàn)衛(wèi)星。小衛(wèi)星技術(shù)的發(fā)展成熟,為科研機(jī)構(gòu)提供了一種以低成本商業(yè)化模式開展空間科學(xué)研究與試驗(yàn)探測技術(shù)的新途徑,國內(nèi)多家科研單位紛紛投入小衛(wèi)星和科學(xué)載荷的研制工作,與商業(yè)航天公司合作,開展空間科學(xué)實(shí)驗(yàn)和探測活動,這些衛(wèi)星中很多被冠以地名,并取得令人矚目的成果。

龍江二號衛(wèi)星

月球環(huán)繞——“龍江二號”

2018年5月21日,哈爾濱工業(yè)大學(xué)研制的“龍江一號”“龍江二號”兩顆月球軌道編隊超長波天文觀測微衛(wèi)星,同嫦娥四號任務(wù)鵲橋號中繼星一起,由長征四號丙運(yùn)載火箭發(fā)射升空。

“龍江”的命名來自黑龍江。哈工大歷史悠久,人才輩出,多年來為中國航天輸送了數(shù)萬名優(yōu)秀畢業(yè)生,為中國航天事業(yè)的創(chuàng)建和發(fā)展作出了突出貢獻(xiàn)。2018年“中國航天日”哈工大主會場上,“龍江一號”“龍江二號”與“鵲橋”的命名共同揭曉,“龍江”兩顆小衛(wèi)星的任務(wù)是進(jìn)行月球軌道環(huán)繞編隊飛行,開展超長波天文觀測。

龍江衛(wèi)星質(zhì)量為47千克,為保障奔月和執(zhí)行任務(wù)的能力,衛(wèi)星在結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、電子系統(tǒng)、星箭分離結(jié)構(gòu)和姿態(tài)軌道控制方式上均采用全新設(shè)計,搭載了中科院研制的低頻射電探測儀,“龍江二號”搭載了沙特研制的月球小型光學(xué)成像探測儀(光學(xué)相機(jī))等科學(xué)載荷。頻譜儀探測頻段覆蓋1MHz~30MHz的電磁頻譜,當(dāng)衛(wèi)星飛到月球背面時,可利用月球完全遮蔽地球電磁干擾的天然條件,開展超長波射電天文觀測等實(shí)驗(yàn),豐富人類對宇宙的認(rèn)識。

繞月探測面臨很多困難,目前,全世界僅有美、俄、歐空局、中、日、印完成月球探測任務(wù)。被火箭送入地月轉(zhuǎn)移軌道后,“龍江一號”“龍江二號”各自單獨(dú)完成地月轉(zhuǎn)移、近月制動的飛行。其間,“龍江一號”在地月轉(zhuǎn)移軌道飛行過程中出現(xiàn)控制異常,未進(jìn)入月球軌道,“龍江二號”順利進(jìn)入近月點(diǎn)350千米、遠(yuǎn)月點(diǎn)13700千米的環(huán)月軌道,成為全球首個獨(dú)立完成地月轉(zhuǎn)移、近月制動、環(huán)月飛行的微衛(wèi)星。

此后,“龍江二號”搭載的低頻射電探測儀在國際上首次實(shí)現(xiàn)月球軌道超長波譜連續(xù)觀測,并完成三正交卷尺型可展開天線技術(shù)驗(yàn)證,超穩(wěn)定接收機(jī)和高精度定標(biāo)技術(shù)驗(yàn)證,多次進(jìn)行太陽、木星、銀心和Cas-A等強(qiáng)射電源的掩月探測。衛(wèi)星搭載的沙特相機(jī)累計完成30次拍攝,成功拍攝了包含波斯灣、紅海、地中海、阿拉伯半島等區(qū)域的地月合影。

“龍江二號”也在世界范圍內(nèi)受到廣泛關(guān)注。全世界的無線電愛好者,通過衛(wèi)星的業(yè)余頻段獲取了沙特相機(jī)拍攝的圖像。2019年2月,“龍江二號”拍攝的“最美地月合影”在美國《科學(xué)》雜志、英國《獨(dú)立》報上刊發(fā),引起熱議。2019年7月31日,完成所有任務(wù)的“龍江二號”按照計劃撞上月球背面墜毀,為任務(wù)畫上圓滿句號。

夜光遙感——“珞珈一號”

2018年6月2日,武漢大學(xué)研制的珞珈一號衛(wèi)星搭乘長征二號丁運(yùn)載火箭,順利進(jìn)入預(yù)定軌道,這是全球首顆專業(yè)夜光遙感衛(wèi)星。

珞珈山位于中國湖北省武漢市武昌中部,中國著名的高等學(xué)府武漢大學(xué)就坐落在此。珞珈山原名羅家山,1928年,聞一多先生受邀參加籌建武漢大學(xué),他提議改羅家山為珞珈山——“珞珈”之意,形容山石崢嶸,山色秀美,同時也寓意開荒建校,雖然篳路藍(lán)縷,困難重重,但大學(xué)將出,前景美好。“珞珈”之稱備受人們喜愛,武大學(xué)子喜歡自稱珞珈學(xué)子,武大的第一顆衛(wèi)星也被命名為“珞珈一號”。

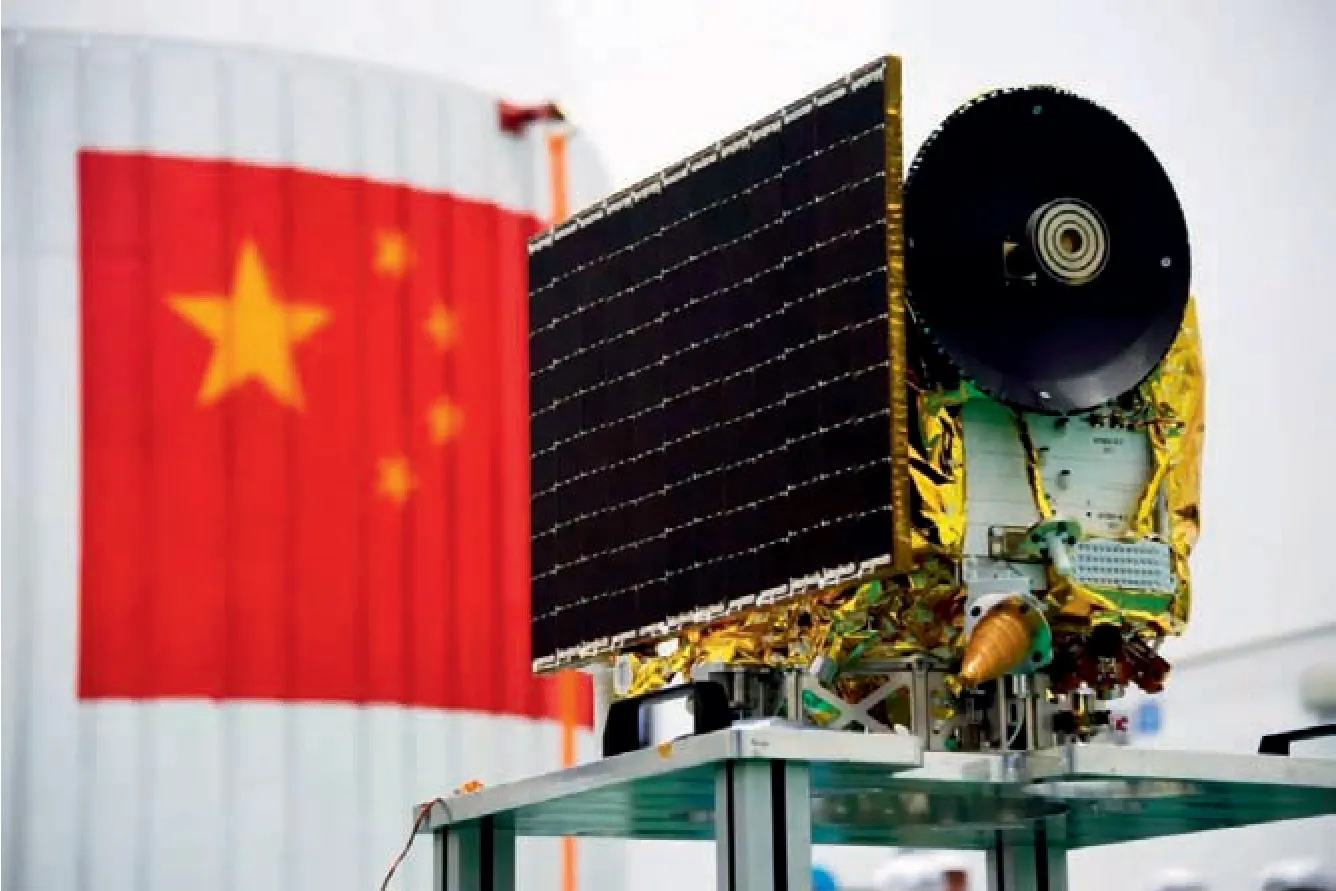

“珞珈一號”由武漢大學(xué)領(lǐng)銜,聯(lián)合長光衛(wèi)星技術(shù)有限公司研制,瞄準(zhǔn)國內(nèi)處于空白的“夜光遙感”技術(shù),和國家急需的“低軌衛(wèi)星導(dǎo)航增強(qiáng)”等技術(shù)驗(yàn)證。衛(wèi)星重量22千克,采用大相對孔徑像方遠(yuǎn)心光學(xué)系統(tǒng)、異形遮光罩雜光抑制、大像元高靈敏成像器件等,實(shí)現(xiàn)了高靈敏大動態(tài)范圍夜光成像技術(shù),具備130米分辨率、250千米幅寬的夜光成像能力,可展現(xiàn)出夜光亮度變化的細(xì)節(jié),并帶來豐富的應(yīng)用場景。衛(wèi)星同時搭載導(dǎo)航增強(qiáng)載荷,用于開展衛(wèi)星導(dǎo)航信號增強(qiáng)和星基北斗完好性監(jiān)測技術(shù)驗(yàn)證試驗(yàn),為我國開展新一代導(dǎo)航信號增強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)的研究和“一星多用”的集成化空間信息系統(tǒng)建設(shè)理論提供試驗(yàn)依據(jù)。

夜光遙感是利用遙感技術(shù)從太空觀測夜間地球的光芒,主要反映地表人類活動狀況,能夠提供以人類活動為中心的獨(dú)特視角,直接揭示地表人類活動的潛在規(guī)律,在社會科學(xué)領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。

“珞珈一號”每15天獲取一期全球較高分辨率的夜光影像,提供我國及全球GDP指數(shù)、碳排放指數(shù)、城市住房空置率指數(shù)等專題產(chǎn)品,動態(tài)監(jiān)測中國和全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,為政府決策提供客觀依據(jù)。

武大團(tuán)隊還研發(fā)了支持Web和移動終端的“珞珈一號”夜光遙感數(shù)據(jù)發(fā)布服務(wù)平臺,向22個國家和地區(qū)的用戶分發(fā)了26萬多景夜光影像,為全球不同行業(yè)的各類用戶提供了數(shù)據(jù)支持。“珞珈一號”夜光數(shù)據(jù)已經(jīng)服務(wù)于測繪地理信息、發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)研究、土地資源、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、環(huán)境氣象、地質(zhì)災(zāi)害、交通運(yùn)輸、國家安全、人工智能和人文娛樂等方向。

天文觀測——“銅川一號”

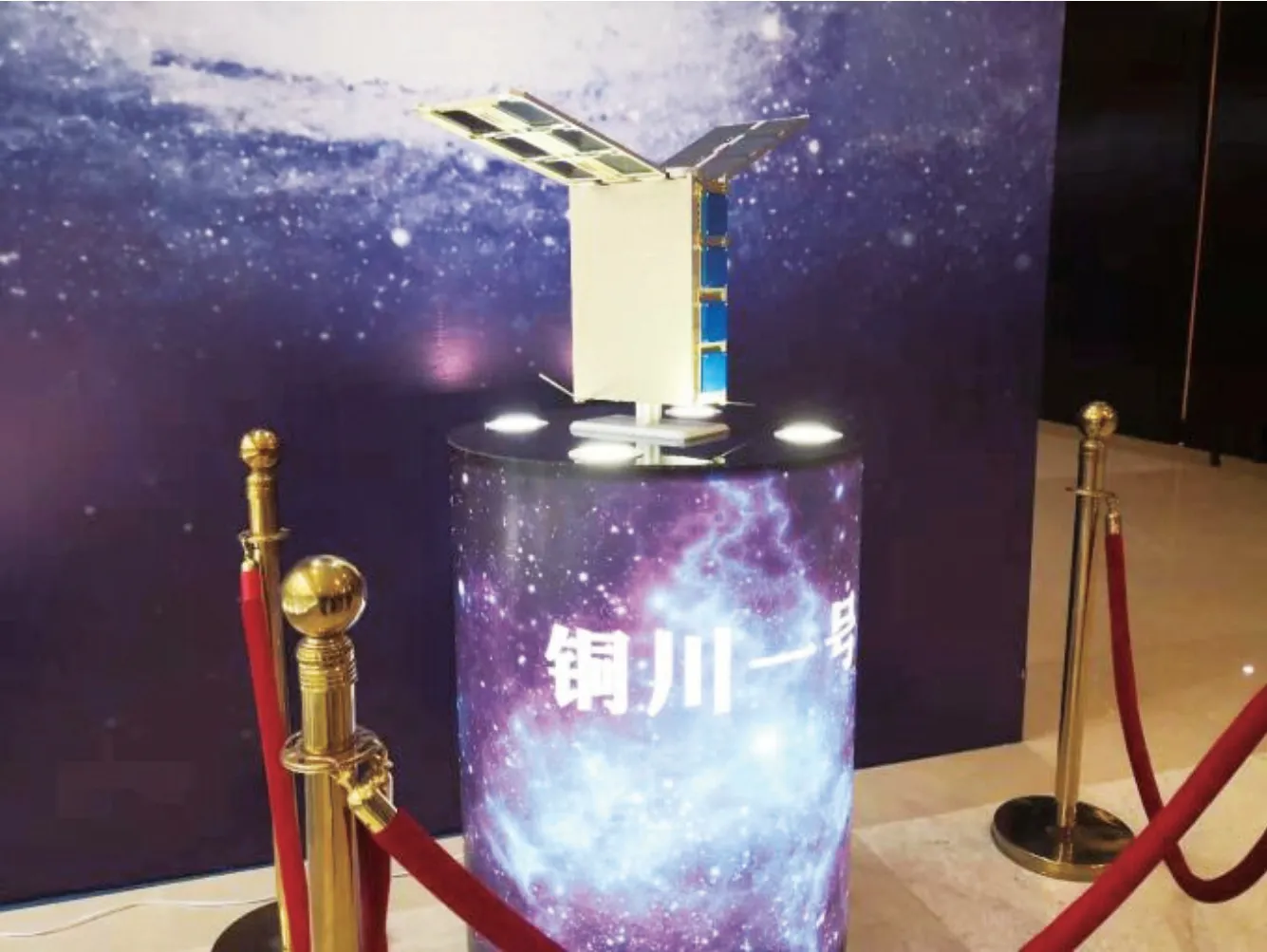

2018年10月12日,銅川空間科技研究院與長沙天儀空間科技研究院有限公司研制的銅川一號衛(wèi)星搭乘長征二號丙運(yùn)載火箭進(jìn)入預(yù)定軌道,這是我國首顆民營天文科技試驗(yàn)衛(wèi)星。

龍江二號衛(wèi)星地月攝影

“銅川一號”的命名來自銅川商業(yè)航天城。2018年4月,銅川市政府決策發(fā)展商業(yè)航空航天產(chǎn)業(yè),銅川商業(yè)航天城圍繞衛(wèi)星制造、衛(wèi)星測控、衛(wèi)星組網(wǎng)、火箭整裝、商業(yè)火箭發(fā)射、裝備制造、終端成果應(yīng)用等,建設(shè)航天產(chǎn)業(yè)集群,目標(biāo)是打造中國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地、科技研發(fā)基地、文化科教基地、會展交流基地和成果轉(zhuǎn)化基地。銅川一號衛(wèi)星是銅川商業(yè)航天城向浩瀚宇宙發(fā)出的第一張名片。

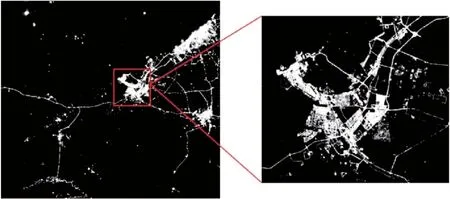

“珞珈一號”夜光遙感圖

該衛(wèi)星采用標(biāo)準(zhǔn)6U空間科學(xué)試驗(yàn)衛(wèi)星平臺,搭載科學(xué)載荷,是全世界首次利用微小衛(wèi)星進(jìn)行引力波源探測;搭載高靈敏度X射線偏振探測器,用于開展新型的天文觀測試驗(yàn),同時還驗(yàn)證星間通信技術(shù)。

X射線的波長非常短,人類肉眼看不到,但是可以揭示天體磁場、天體幾何形狀等重要信息。1975年,美國宇航局發(fā)射第一顆帶著X射線偏振探測任務(wù)的衛(wèi)星,對蟹狀星云開展探測,取得重要成果。但隨后40多年,各國相關(guān)衛(wèi)星項目因各種原因陷入停滯,天文學(xué)在X射線偏振探測領(lǐng)域處于空白階段。

衛(wèi)星搭載的X射線偏振探測器是由清華大學(xué)天文系課題組歷時多年,經(jīng)過原理驗(yàn)證和反復(fù)技術(shù)優(yōu)化,最終進(jìn)入太空。12月28日,探測器成功探測到空間X射線和帶電粒子觸發(fā)的徑跡,獲得脈沖星的X射線偏振隨時間變化的重要成果。這是新一代高靈敏度X射線偏振探測技術(shù)的首次空間飛行驗(yàn)證,說明探測器能夠適應(yīng)空間環(huán)境,可以應(yīng)用到未來空間天文的觀測中。

“銅川一號”是科學(xué)載荷采用商業(yè)化立方星開展空間探測活動的有益探索,開辟了一條全新的、低成本的天文探測和航天技術(shù)實(shí)驗(yàn)途徑,對推動科研機(jī)構(gòu)開展空間科學(xué)研究有重要意義,同時也是我國商業(yè)航天應(yīng)用的一項嘗試與創(chuàng)新。

這次任務(wù)也是銅川商業(yè)航天測控網(wǎng)的第一次實(shí)戰(zhàn)任務(wù)。該商業(yè)測控網(wǎng)建有7.3米S/X雙頻統(tǒng)一測控系統(tǒng)和超短波UV設(shè)備,在任務(wù)中完成首次全流程業(yè)務(wù)應(yīng)用,開展了衛(wèi)星遙測參數(shù)數(shù)據(jù)接收處理、衛(wèi)星工況監(jiān)視分析、軌道計算及預(yù)報、姿態(tài)控制、遙控操作,測控計劃生成發(fā)布、數(shù)傳接收處理、飛控軟件驗(yàn)證等一系列空間技術(shù)試驗(yàn)。

追逐引力波——“懷柔一號”

阿聯(lián)酋地區(qū)“珞珈一號”01星夜光遙感影像(2018年6月4號)(分辨率130米)

2020年12月10日,中國科學(xué)院研制的懷柔一號衛(wèi)星搭乘長征十一號固體運(yùn)載火箭順利進(jìn)入預(yù)定軌道,“懷柔一號”是兩顆引力波暴高能電磁對應(yīng)體全天監(jiān)測器(GECAM)衛(wèi)星,又被稱為“極目”衛(wèi)星。

銅川一號衛(wèi)星

懷柔一號衛(wèi)星

該衛(wèi)星是北京懷柔綜合性國家科學(xué)中心空間科學(xué)實(shí)驗(yàn)室掛牌后首次發(fā)射的科學(xué)衛(wèi)星,中國科學(xué)院與北京市人民政府共同將其命名為“懷柔一號”。

引力波是物質(zhì)和能量的劇烈運(yùn)動和變化所產(chǎn)生的一種物質(zhì)波,它能夠穿透電磁波不能穿透的地方,可以探測到基于電磁波無法觀測到的宇觀尺度和新的天體現(xiàn)象。引力波提供了遙遠(yuǎn)宇宙中關(guān)于黑洞和其他奇異天體的信息,將成為科學(xué)家進(jìn)一步探索宇宙和發(fā)展科學(xué)理論的有力工具。2019年8月,我國發(fā)射的太極一號衛(wèi)星,也是一顆開展空間引力波探測的技術(shù)實(shí)驗(yàn)衛(wèi)星。

當(dāng)衛(wèi)星處于近地軌道時,地球會遮擋大約三分之一的天空,因此單顆近地衛(wèi)星無法實(shí)現(xiàn)全天區(qū)的實(shí)時觀測。“懷柔一號”采取雙星聯(lián)合的方式,兩顆相同的衛(wèi)星分處地球兩端,相隔1.3萬千米,和地心始終保持三點(diǎn)一線,每顆衛(wèi)星的視場可以覆蓋除地球遮擋視場之外的所有天區(qū),這樣就實(shí)現(xiàn)了全時全天的視場覆蓋。

“懷柔一號”可以對和引力波暴幾乎同時發(fā)生的同源伽馬暴的能譜和光變進(jìn)行連續(xù)高精度觀測,同時可以給出精度較高的引力波事件的方向信息,對引力波等重要事件的電磁對應(yīng)體的發(fā)現(xiàn)、認(rèn)證發(fā)揮重要作用。其主要觀測目標(biāo)包括雙致密星并合引力波產(chǎn)生的高能輻射、伽馬暴、磁星爆發(fā)及快速射電暴等宇宙中的劇烈爆發(fā)現(xiàn)象,推動破解黑洞、中子星等致密天體的形成和演化,以及雙致密星并合之謎。同時,“懷柔一號”還將探測太陽耀斑、地球伽馬閃和地球電子束等日地空間高能輻射現(xiàn)象,為進(jìn)一步研究其物理機(jī)制提供科學(xué)觀測數(shù)據(jù)。

這些爆發(fā)現(xiàn)象在宇宙空間隨機(jī)隨時出現(xiàn),且持續(xù)的時間非常短,爆發(fā)時的高能輻射掃過地球,高能光子將被衛(wèi)星探測到。當(dāng)這些高能光子流量超過設(shè)定的觸發(fā)閾值后,衛(wèi)星會自動開展分析計算,得到發(fā)生時間、方位、強(qiáng)度等信息,并立即將這些信息以及關(guān)鍵數(shù)據(jù)通過星間鏈接系統(tǒng)下傳到地面。地面自動處理這些信息后,即可生成暴發(fā)事件報告,通過全球伽馬暴坐標(biāo)網(wǎng)絡(luò)對外發(fā)布,全世界天文學(xué)家可以引導(dǎo)其他衛(wèi)星、地面觀測設(shè)備開展觀測。

2021年1月20日,懷柔一號衛(wèi)星團(tuán)隊首次在國際伽馬暴協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)(GCN)發(fā)布天體爆發(fā)事件GRB 210119A的觀測通告,這是懷柔一號衛(wèi)星團(tuán)隊發(fā)布的首個天體爆發(fā)事件探測結(jié)果。“懷柔一號”是未來幾年監(jiān)測伽馬暴靈敏度最高的天文衛(wèi)星,將不斷給人們帶來新的重要科學(xué)發(fā)現(xiàn)。