貴州省鬃嶺煤礦區生態環境問題與修復措施研究

林德洪,曾曉林,劉漢武

(1.貴州省地質礦產勘查開發局114地質隊,貴州 遵義 563000; 2.貴州省地礦局第二工程勘察院,貴州 遵義 563000)

礦產資源是人類社會發展不可或缺的原材料之一,尤其是現代化工業、航空航天等領域對礦產資源的需求逐漸增多,主要體現在:①礦產資源數量方面,如石油、煤炭、金屬資源等;②種類方面,如稀有、稀散和稀土資源等,在航空航天的應用越來越廣泛[1-3]。但是,礦產資源的過度開發或者不合理開發容易造成生態環境問題,對區域生態系統影響較大[4-5]。在“綠水青山就是金山銀山”的環保國策下,加強礦山生態環境修復治理,逐步走向可持續發展的道路是緩解礦產資源開發與環境保護之間矛盾的主要途徑。鑒于此,本文以貴州鬃嶺煤礦礦山為研究對象,分析礦山地質環境問題,進而提出治理方案,為推動綠色礦山發展提供參考。

1 礦山開采歷史及現狀

研究區位于上揚子地塊黔北隆起區之織金穹盆構造變形區,區域構造發育,對礦山生態環境存在一定的影響[6-8]。鬃嶺煤礦區范圍為114 km2,重點勘查區42 km2,區內煤炭資源豐富,自20世紀60年代以來,民采嚴重,形成了大量的小煤窯。經過此次礦山環境問題調查發現,礦區內共發現小煤窯64處、老煤窯97處,地面塌陷坑8處,明顯的裂縫59條,受影響泉點35處;礦區內累計設置采礦權70余個,形成采空區范圍累計達15 km2,多分布在鬃嶺鎮及勺窩鄉一帶。研究區煤礦資源以井下開采模式為主,主要為斜井開拓,走向長壁采煤,放炮及手鎬落煤,人工裝車,機械運載,坑木支護;選礦方法均采用重選的工藝;煤矸石巖石種類主要為高嶺石泥巖、泥巖、粉砂巖、粉砂質泥巖,均為露天堆棄。

2 礦山地質環境問題

2.1 地質災害問題

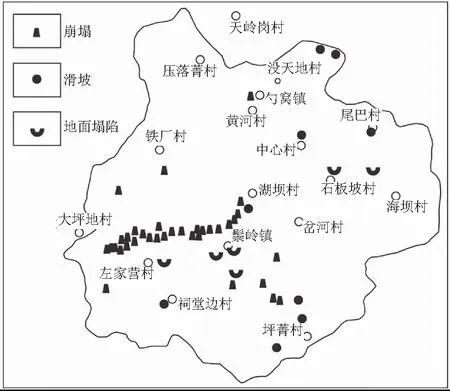

研究區地質災害發育,此次調查共識別出崩塌、滑坡和地面塌陷等災害54處。其中,崩塌(危巖體)38處,主要分布在左家營村—鬃嶺鎮—湖壩村一帶,在坪菁村附近也分布有較多的崩塌災害;滑坡及不穩定斜坡災害共9處,主要分布在坪菁村、祠堂邊村、尾巴村以及沒天地村等區域;地面塌陷共7處,主要集中在鬃嶺鎮采空區和石板坡村采空區范圍內(圖1)。由圖1可知:鬃嶺煤礦區內的地質災害在空間上與采空區以及開采區密切相關,其中崩塌體多集中分布在正在開采區域,而地面塌陷主要分布在較老的采空區內,滑坡不僅與開采區相關,而且與礦山運輸公路等具有良好的吻合關系。同時,根據對已識別出的54處地質災害分析可知,其中48處災害是人類采礦活動誘發形成。

2.2 水體污染問題

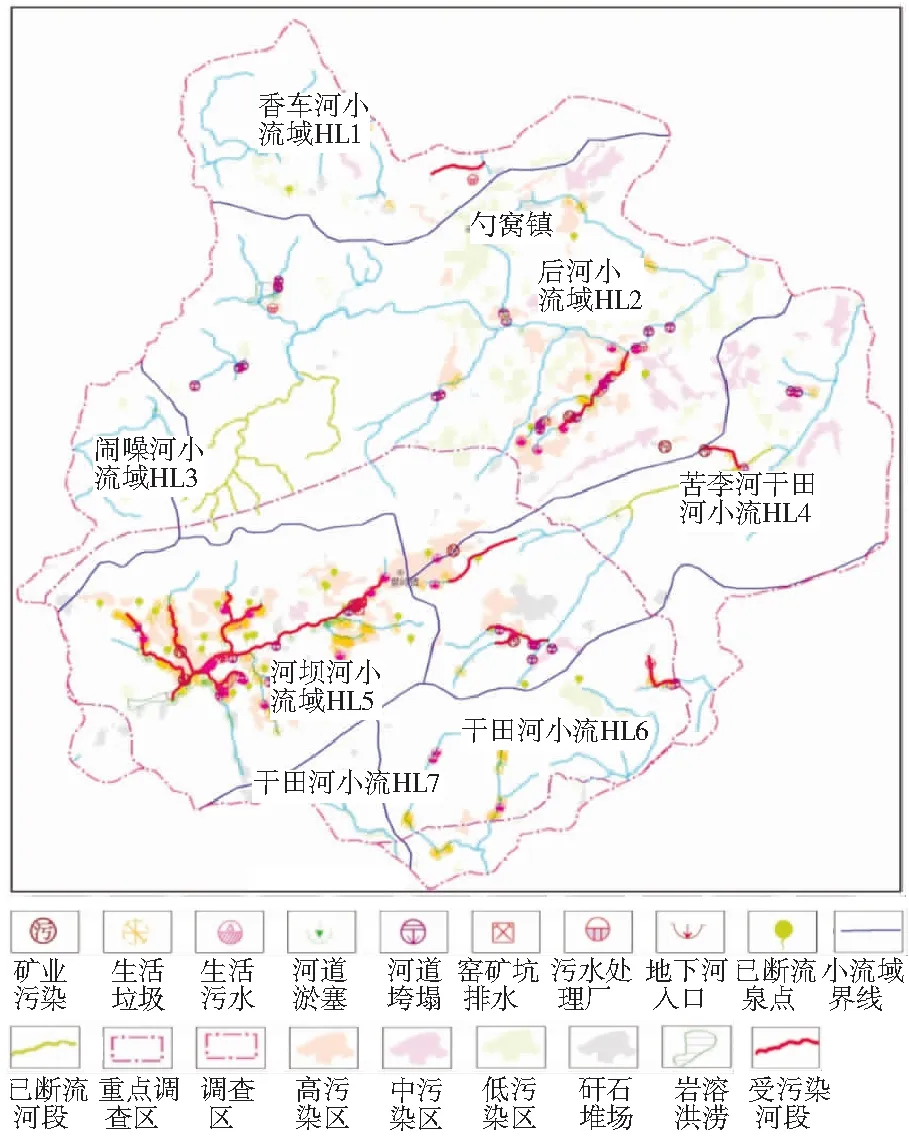

研究區水體污染問題主要包括農村面源污染、工業礦業污水源、煤矸石堆場污染、老(小)窯礦坑排水和線狀污染河流(溪溝)等類型。其中,工礦業污染8處,老(小)窯礦坑排水6處,煤矸石堆場98處,線狀污染河流(溪溝)12處。

圖1 鬃嶺煤礦區地質災害分布Fig.1 Distribution map of geological disasters Zongling Coal Mine Area

農村面源污染主要分布在河壩河小流域與后河小流域內(圖2),與農村生活污水、生活垃圾以及農戶燃煤散堆污染等有關,按照農村人均垃圾產生量0.4 kg/d計算,得到農村面源區產生垃圾量為14.55 t/d,生活污水排放量2 290.9 m3/d。根據現場調查農村面源污染區及周邊存在的生活污水直排24處,排污量1 114.56 m3/d;生活垃圾149處,占地面積31.00 hm2,堆積體積14 941.5 m3;農戶燃煤散堆182處,占地面積2.96 hm2。

工業礦業污水在礦區內較為嚴重,根據調查發現礦區地表水pH值為7.28~9.45,水質類型主要為HCO3·SO4-Ca·Na、HCO3·SO4-Ca型;地下水pH值為6.09~8.12,水質類型主要為HCO3·SO4-Ca·Na、HCO3·SO4-Ca型;污泥的pH值為7.33~8.18,呈堿性,污泥中重金屬鐵、錳含量超高。由圖2可知,工業礦業污水主要分布在河壩河小流域與后河小流域內,該區域是老(小)窯和采空區密集分布區域。由此可知,礦區內的工業礦業污水主要與煤炭資源的開采有關。

2.3 地表河網及地貌景觀破壞問題

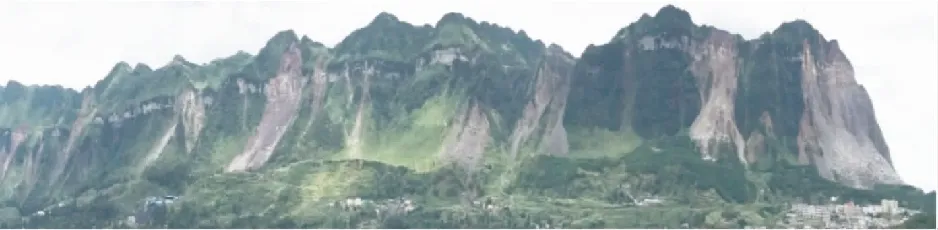

研究區的河道岸坡類型主要有土質岸坡及漿砌石岸坡兩類,其中土質岸坡形態主要為V形斜坡土質岸坡地帶,河岸土質特性為粉質黏土及含碎石粉質黏土,漿砌石岸坡形態主要為U形。經調查,研究區共調查發現35處土質岸坡垮塌點,9處漿砌石岸坡垮塌點。河道岸坡垮塌總長度共計2 001.5m,垮塌總規模5.94×104m3;其中塌岸規模大于1.0×104m3的有2處,塌岸規模0.5×104~1.0×104m3的有1處,塌岸規模0.2×104~0.5×104m3的有5處,塌岸規模≤0.2×104m3的有36處。岸坡塌岸類型主要為圓弧滑動及平面滑動2種形式,其中圓弧滑動的有25處,平面滑動的有19處,垮塌區平面形態多呈帶狀及舌狀,局部沿河道兩岸呈串珠狀分布(圖3)。

圖2 鬃嶺煤礦區水環境及河道污染分布Fig.2 Distribution of water environment and river pollution in Zongling Coal Mine Area

圖3 鬃嶺煤礦區連片山體崩塌地形地貌景觀破壞照片Fig.3 Photo of landscape destruction of mountain collapse and landscape in Zongling Coal Mine Area

2.4 土地壓占及水土流失問題

土地壓占問題在煤礦資源開采中極為明顯,尤其是井下開采模式。隨著煤炭資源的不斷開發利用,可形成大規模的運輸巷道等,導致礦山地表大面積堆積矸石、碎石等(圖4);同時,老礦區廢棄的工礦企業占地、宅基地占地以及礦渣占地等,均占用了地表大量的耕地、林地等資源,使得鬃嶺煤礦區土地壓占總面積共計83個地塊297.91 hm2。另外,選礦廢渣隨意堆放以及高強度的農業墾殖極易造成地表水流失,調查統計顯示礦區內輕度以下的水土流失面積為104.7 km2,占礦區總面積的91.32%;中度水土流失區面積為0.087 km2,占礦區總面積的0.08%;重度以上水土流失面積為9.86 km2,占礦區總面積的8.60%。

圖4 鬃嶺煤礦區土地壓占現狀照片Fig.4 Photo of land pressure cccupancy in Zongling Coal Mine Area

3 礦山生態環境修復規劃

3.1 方案優選原則

針對鬃嶺煤礦區已存在各類礦山地質環境問題,結合綠色礦山發展最終目的,此次礦山生態環境修復方案的制定遵循以下原則:①從已有礦山地質環境問題出發,識別關鍵問題,分析其影響因素,再從影響因素出發,按治標治本的思路提出解決礦山地質環境問題的恢復治理方案;②從人與自然和諧共生的目標出發,提升各生態服務功能區的生態服務功能,具體是提升人居安全保障、提升納雍縣鬃嶺煤礦區水源涵養服務功能、開展水土保持、改善和提升人居環境,為當地產業發展創造生態條件;③策劃出如何科學、環保地利用現有自然資源去解決目前已經發生的以及未來可能發生的礦山地質環境問題,形成新的業態,并形成長效機制,可因地制宜地策劃出“解決問題、實現目標”的恢復治理方案[9-13]。

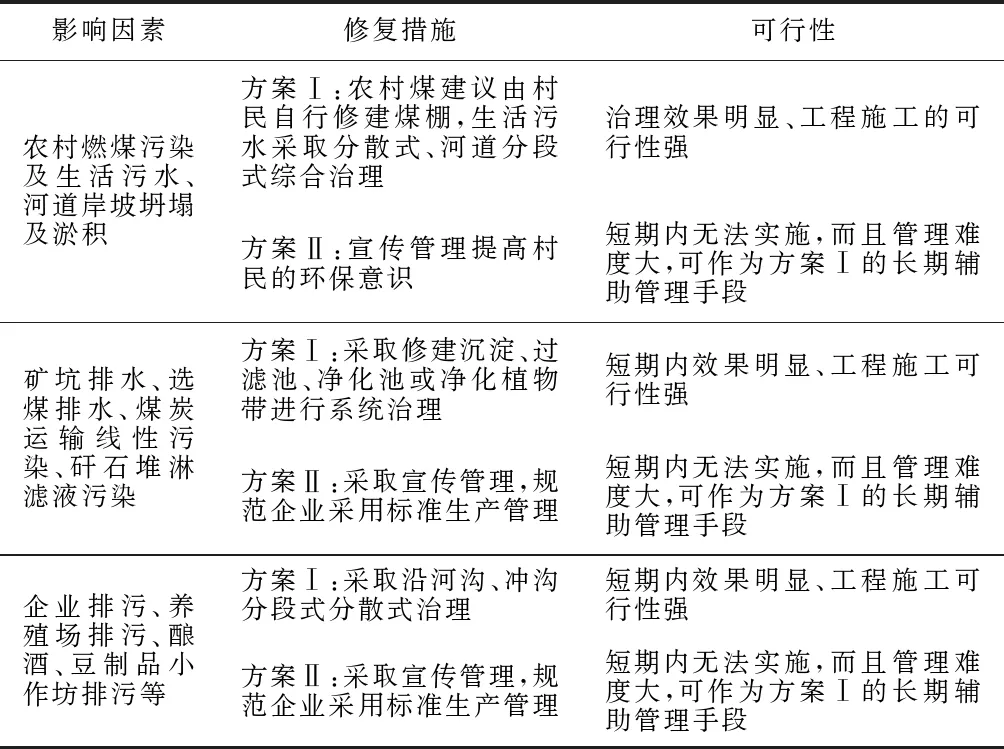

根據礦山生態環境修復原則,采用必選分析方法,初步擬定2個方案:①以工程措施為主的方案Ⅰ;②以政策幫扶和指引為主的方案Ⅱ。本文以地表水污染修復治理為例進行比選分析,其比選結果見表1。推薦方案為:以方案Ⅰ為主,輔助方案Ⅱ。

3.2 礦山生態環境修復方案

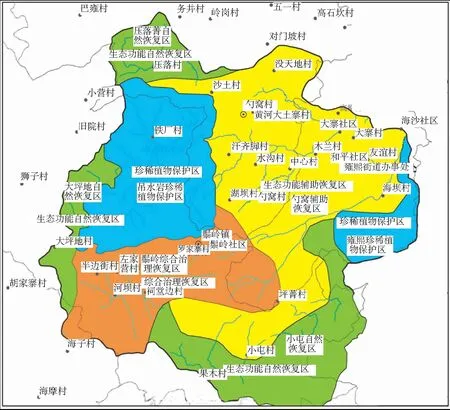

礦山環境地質問題是礦山資源開采與保護之間的矛盾關系,因此,礦山生態環境治理必須堅持以“自然恢復為主,人為干預為輔”的治理理念,這是由于人為干預活動僅僅是在恢復治理初期具有較大的作用,后期與區域生態環境系統關系密切。研究區位于貴州烏蒙山區內,其氣候條件以及自然生態系統對礦山治理恢復極為有利。因此,本文選擇“從源到匯、從山上到山下”的治理思路,最終實現“控源治匯、山上保護山下自然恢復”的目的。根據上述目的,此次將鬃嶺煤礦區劃分出:輔助恢復區1處(勺窩)、自然恢復區3處(小屯、壓落菁和大坪地)、綜合治理恢復區1處(鬃嶺)和珍稀植物保護區2處(吊水巖、雍熙)(圖5)。

表1 研究區礦山生態環境問題修復措施分析Tab.1 Analysis of restoration measures for mine ecological environment problems

圖5 鬃嶺煤礦區礦山地質環境恢復治理規劃Fig.5 Geological environment restoration and governance plan of Zongling Coal Mine Area

3.3 治理措施分析

雖然礦山生態環境問題多,且不同問題相互交織影響,但是通過問題的源頭追溯以及成因分析認為,可將治理措施集中在地質災害防治、河道水環境治理以及土地復墾3個方面。

(1)地質災害防治措施。地質災害的防治設計一般需要結合地質災害的發育特征、穩定性現狀、發展趨勢以及危害對象等因素綜合分析后選擇安全、經濟的措施。根據工作區內54處地質災害的基本情況,綜合研究認為可采用5個主要措施輔助多種措施的治理手段。①針對治理難度大或治理效益低的19處地災隱患點,采用永久搬遷避讓措施;②對于整體穩定性較好,但是易發生小規模崩塌及落石的24處隱患點,采用以被動網、攔石墻、落石槽為主、輔助危巖清除的措施;③對巖體破碎、單體危巖規模不大的2處危巖帶,采用主動防護網工程措施,亦可減少工程措施對生態環境的破壞;④對于斜坡堆積較厚、受煤礦山開采影響形成的滑坡及不穩定斜坡等3處地災隱患點,采用抗滑樁、擋土墻、排水溝的單一措施或組合措施;⑤對地質結構脆弱、處于基本穩定—欠穩定狀態,目前無變形跡象或者變形跡象不明顯的6處地災隱患點,暫時未達到工程治理或搬遷避讓必要的,則采用自動化監測防治措施,根據災害變形情況確定綜合防治措施。

(2)河道水環境治理措施。造成研究區地表水污染及河網破壞的原因較多,有農村燃煤污染及生活污水、河道岸坡坍塌及淤積,礦坑排水、選煤排水、煤炭運輸線污染、矸石堆淋濾液污染,企業排污、養殖場排污、釀酒、豆制品小作坊排污等。在治理過程中,將遵循“點、線、面”結合的治理思路,采取源頭治理、源頭控制,沿河道及支溝分段分散凈化水質改善水生態環境的措施,最終達到區域治理的效果。具體可以采取小規模分散收集、小型生物凈化濕地、急流緩灘、河灘濕地、河岸順勢生態防護、一體化生活污水處理裝置及生活污水收集管網等綜合治理措施,最終目標是改善河道水環境、提升地表水生態服務功能。

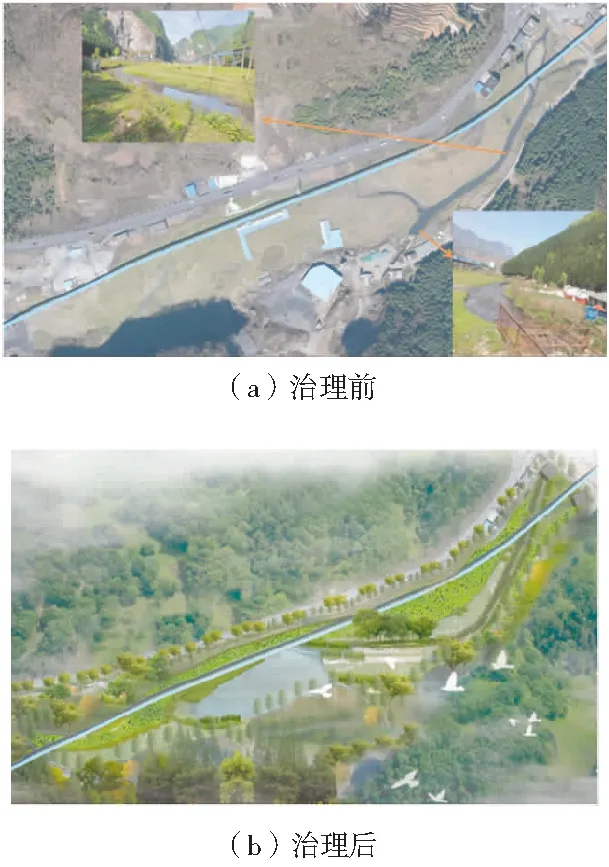

河壩河植物緩沖帶(人工濕地)治理預期效果如圖6所示。河壩河通過上游及源頭管控、中游多級治理后,下游利用地理條件再采用植物緩沖處理,緩沖帶根據地理形狀及地質特征確定緩沖帶的工藝方案為多級表面流人工強化系統;上游的污水經緩沖帶入口新建水渠攔截后,由引水渠導流引入配水區,使污水均勻分布到初沉凈化區,經短暫停留后,污水由重力流依次經第一級挺水植物凈化區、第二級挺水植物與浮葉植物凈化區和第三級沉水植物凈化區,完成污染物的去除后,經出水導流區排入下部河流及地下水系統。

圖6 河壩河植物緩沖帶(人工濕地)治理預期效果Fig.6 Expected effect of plant buffer zone(constructed wetland) in Heba River

(3)土地復墾措施。研究區造成土地損毀和壓占主要因素有矸石堆場、廢棄工業場地、廢棄宅基地和地質災害,而且為分散式,從而導致在土地壓占及破壞復墾時,將面臨工程點分散、單點面積小、難以規劃成產業的特點,一般結合周邊地類復耕、復林、復園。綜合分析后將工作區內的受損土地復墾分為3類,分別采取不同的復墾措施:①地質災害治理整體搬遷廢棄宅基地復墾區,該區原為納雍縣鬃嶺鎮城鎮居民點,采取復林、復園恢復自然生態;②廢棄工況用地及渣石堆場復墾區,該區域分布較為分散,采取復耕、復園措施;③風電場項目土地復墾區,該區域因風電場的修建需要臨時用地、渣場等造成對土地的挖損及占壓,采取復林措施。

3.4 社會經濟效益

研究區大規模的采煤活動形成了一系列采空區,進而誘發了一系列滑坡、崩塌以及地面塌陷等地質災害,同時導致大量水土流失、地貌景觀破壞等,嚴重制約了當地生態環境的可持續發展。采取上述治理處理后,有效地緩解了當地經濟發展與生態環境之間的矛盾,恢復耕地面積226.80 hm2,恢復林地面積571.33 hm2,使山體得到復綠,有效地預防礦山地質災害的發生,改善礦區地質環境生態系統承載力,更有利于促進“生態實驗區”建設的進程,生態效益明顯。

4 結論

通過對研究區生態環境問題的識別診斷以及修復措施的研究,發現生態環境保護修復具有問題多、目標交叉、學科交叉的特點,需要綜合比對研究,還需要考慮資金來源和使用。由此從技術角度出發,應注意將解決生態環境問題中的安全問題和污染問題放到第一位,并在此前提下來討論融合及兼顧,甚至適當照顧地方需求,提高社會的可接受度,以便生態修復措施能夠落地實施。

參考文獻(References):

[1] 秦格.煤炭礦區生態環境補償機制研究[D].徐州:中國礦業大學,2009.

[2] 溫久川.礦區生態環境問題及生態恢復研究[D].呼和浩特:內蒙古大學,2012.

[3] 付薇.礦區生態環境綜合治理協同機制與對策研究[D].北京:中國地質大學(北京),2010.

[4] 唐堯,王立娟,李復勇.基于“高分+”的礦山生態環境調查與恢復治理應用研究[J].國土資源信息化,2020(5):19-24.

Tang Yao,Wang Lijuan,Li Fuyong.Applied research on investigation and restoration of mine ecological environment based on "high score "[J].Land and Resources Informatization,2020(5):19-24.

[5] 張闖,劉世沖,尚曉雨.山西省某縣礦山生態環境恢復治理總體規劃研究[J].地質災害與環境保護,2020,31(2):106-110.

Zhang Chuang,Liu Shichong,Shang Xiaoyu.Study on the master plan for restoration and control of mine ecological environment in a county of Shanxi Province[J].Geological Hazards and Environmental Protection,2020,31(2):106-110.

[6] 王佳.呼和浩特大青山五道溝礦山生態恢復及旅游區景觀規劃設計[D].呼和浩特:內蒙古農業大學,2019.

[7] 李振華.長治市華晟榮煤礦地質環境影響分析與治理研究[D].成都:成都理工大學,2018.

[8] 張津裕,蔡俊林,李成文,等.核桃巖溝南區煤矸石堆場生態修復實踐[J].能源與環保,2020,42(6):25-28,34.

Zhang Jinyu,Cai Junlin,Li Chengwen,et al.Practice of ecological restoration of coal gangue pile in south area of Hetaoyan Gully[J].China Energy and Environmental Protection,2020,42(6):25-28,34.

[9] 張夢露.貴州省煤炭開采對生態環境的破壞及對策研究[J].煤炭經濟研究,2017,37(6):58-62.

Zhang Menglu.Study on the damage and countermeasures of coal mining to ecological environment in Guizhou Province[J].Coal Economic Research,2017,37(6):58-62.

[10] 郭東杰.礦山地質環境綜合治理與土地復墾工程設計[J].能源與環保,2020,42(3):13-16.

Guo Dongjie.Design of mine geological environment comprehensive treatment and land reclamation engineering[J].China Energy and Environmental Protection,2020,42(3):13-16.

[11] 吳歷勇.煤礦區生態恢復理論與技術研究進展[J].礦產保護與利用,2012(4):54-58.

Wu Liyong.Advances in theory and technology of ecological restoration in coal mine area[J].Conservation and Utilization of Mineral Resources,2012(4):54-58.

[12] 曹希強,馬燕,趙鴻燕.河南省煤礦區生態環境地質問題及其防治對策[J].礦業安全與環保,2006,33(S1):130-132.

Cao Xiqiang,Ma Yan,Zhao Hongyan.Ecological environment and geological problems in coal mining areas in Henan Province and their control measures[J].Mining Safety & Environmental Protection,2006,33(S1):130-132.

[13] 黨晉華.山西省煤礦區生態環境的問題與挑戰[J].中國煤炭,2021,47(1):117-121.

Dang Jinhua.Problems and challenges of ecological environment in coal mine areas of Shanxi[J].China Coal,2021,47(1):117-121.