讓“天邊之鄉”開滿“致富花”

邢多多

“我國脫貧攻堅戰取得了全面勝利!”“在脫貧攻堅工作中,數百萬扶貧干部傾力奉獻、苦干實干,同貧困群眾想在一起、過在一起、干在一起,將最美的年華無私奉獻給了脫貧事業,涌現出許多感人肺腑的先進事跡。”2021年2月25日,在全國脫貧攻堅總結表彰大會上,習近平總書記向全國脫貧攻堅楷模頒獎,深情禮贊脫貧攻堅中的英雄。

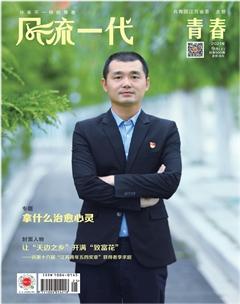

36歲的南京小伙李求超獲評“全國脫貧攻堅先進個人”,短短兩年援藏經歷中,他挺過了“三關”:身體關、語言關、意志關,從門外漢變成了產業發展的帶頭人。他打造的“墨竹菜籽油”助力當地開出了最美“致富花”。

九批援藏干部的接力賽

2019年7月1日,當車子在橫斷山脈的崇山峻嶺中穿行數十公里后,南京第九批援藏干部來到了“天邊之鄉”——墨竹工卡縣。李求超剛下車,就被眼前的景色震撼了。寬闊的柏油路,白墻紅頂的樓房,街上商鋪林立,來往人群臉上笑容綻放……整個縣城一派生機。

“如果不是親眼所見,我很難相信這里曾是西藏的貧困縣。”李求超說。

如果不是援藏,李求超的職業生涯里也不會出現跟“西藏”有關的詞匯。他出生于1985年2月,曾就讀于南京金陵科技學院,專業為畜牧獸醫。“這個專業在當時很冷門,學習的過程中,我才逐漸體會到樂趣。課程設置中會跟很多動物打交道,通過實際操作讓我積累了大量專業技能,成績也逐漸名列前茅。”李求超說。

2008年10月,李求超正式參加工作,他從普通技術員干起,先后在南京市高淳區多個基層崗位歷練。其間,他接手過搬遷工作,也從事過長時間的畜牧防疫工作,多年經歷讓他積累了豐富的鄉鎮工作經驗。2009年,李求超被中共東壩鎮委員會、東壩鎮人民政府評為“先進個人”,2014年、2015年、2016年連續三年在區級考核中為“優秀”。

此前很多年,西藏在李求超的印象中一直是“艱苦”。實際上,在第一批南京援藏干部、時任墨竹工卡縣委書記王文生的記憶中,當時的墨竹工卡縣確實比較貧窮,可以描述為“山高不長草,風吹石頭跑;一步三喘氣,四季穿棉襖”。第五批江蘇援藏干部、時任墨竹工卡縣委書記朱志宏,至今記得當地一個農民的孩子來找他,希望能夠得到援藏干部的幫助,因為他家里比較困難,考取了大學也沒錢讀書。第四批南京援藏醫生孫豐,來援藏時的醫療條件還很差……

如今,走進墨竹工卡縣里的村莊,映入李求超眼簾的竟是交錯縱橫的鄉村硬化道路,道路兩旁是太陽能路燈,村里的運動休閑區內,有的村民喝甜茶,有的正在跳鍋莊(當地的一種特色舞蹈)……翻天覆地的變化讓李求超真正體會到九批援藏干部、二十多年的接力意義。

時間轉回2015年8月,中央召開第六次西藏工作座談會,對口援助拉薩市成為了江蘇的政治任務和光榮使命。從那時起,“美麗古都”南京與“天邊之鄉”拉薩墨竹工卡縣,因為援藏成為了一個整體。25年間,南京派出九批援藏干部扎根雪域高原,助推墨竹工卡縣經濟社會高質量發展。2018年,墨竹工卡縣成功脫貧,2019年地區生產總值超過27億元,成為西藏自治區拉薩市的經濟發達縣。

真正走進藏區,李求超感到無比幸運。與往年不同,第九批南京援藏干部根據受援地需求,從三名增加到五名,任務從縣級層面工作輻射到對口人才的專項工作。正是在這種機緣巧合下,領導動員李求超報名援藏,通過選拔,他擔起了墨竹工卡縣農業農村局副局長一職。李求超說:“從小的角度講,我是帶著自己的真情來的,希望到墨竹工卡縣為當地群眾干些實事;從大的角度講,我是肩負著全市人民的囑托來的,我的職責和任務就是在這里扎根、工作。”

與油菜結下不解之緣

進藏后,李求超經歷了很多第一次,第一次看到巍峨的雪山,第一次體會到強烈的高原反應,接下來,還有很多意外的“第一次”等著他。

除李求超外,南京第九批援藏干部中,施勇君擔任工作組組長以及墨竹工卡縣常務副書記、常務副縣長,陳亮擔任工作組副組長以及墨竹工卡縣委常委、副縣長,工作組另外兩名成員宋立斌、袁瑜分別擔任墨竹工卡縣經濟和信息化局、文化和旅游局的副局長。進藏后第一個月,五人就走遍了墨竹工卡縣的七鄉一鎮。

“其實進藏不久,工作組五名成員就出現了不同程度的血壓升高、體重驟降、胸悶氣短等高原反應。我的高原反應比較強烈,晚上要醒好幾次,頭非常疼,吃什么都沒胃口。除此之外,語言、文化、飲食和工作方式的差異,也給工作開展增加了難度。”李求超描述當時的情形,“但大家都沒有以此為由,降低工作標準,或者減慢工作節奏,而是一邊服藥一邊投入緊張的工作調研之中。”

墨竹工卡縣農業農村局有一塊是畜牧獸醫方面的工作,由李求超負責。這本是他的“老本行”,通過調研,他發現墨竹工卡縣整體農業產業涇渭分明,主要分為牧區和農區。牧區多山,主要以散養高寒地帶的牦牛為主;農區共有11.1萬畝耕地,位于河谷地帶,由于拉薩市指標至少要保證九萬畝的青稞等糧食種植,只有兩萬多畝種植的是其他經濟作物。

“牧區的養殖模式很原始,要達到集中養殖還不具備條件;農區土壤層較薄,肥力一般,大面積推廣新品種也存在一定難度。本來想從糧食加工入手,但在拉薩市經濟開發區已經有一些加工型企業,設備儀器很先進,他們已經有成熟的市場渠道,我們切入難度很大。”最讓李求超迷茫的是,二十多年來南京援藏組的工作重心聚焦在醫療和教育兩大塊,涉及農業農村這塊的工作幾乎為零,“工作沒抓手,實在太難了”。

為了突破困境,李求超能做的只有另辟蹊徑。偶然的一次機會,他發現田間種植的油菜是當地特有品種——“墨小油”。這種小油菜種植歷史悠久,據考證,早在吐蕃王朝立君時期就已經開始種植。此外西藏自治區農科院也對該品種進行過科學試驗,曾發表論文稱“這種小油菜與內地品種相比,榨出的油營養成分更高”。甚至早在2018年,該品種就申請了地理標志證明商標。

如此好的產品,為何在全國缺乏知名度、市場認可度不高?讓李求超吃驚的是,2019年末當地扶貧辦啟動中央扶貧資金2000萬元,在當地建成并投產了年產量近1000噸的墨竹榨油廠,這本是一件惠民的大好事,但實際上,全縣油菜種植規模小且分散,加上銷路沒有保障,榨油廠根本“吃不飽”。

李求超決定將油菜種植作為墨竹工卡縣農業產業扶貧工作的突破口。針對調研的情況,他聯合縣凈土公司,結合“耕地托管”包服務、“訂單種植”包銷路的模式,慢慢調動起了村民的積極性,使得種植規模逐漸擴大。截至2020年,墨竹工卡縣全縣共種植“墨小油”高達2.96萬畝,保證了榨油廠原材料的充足。

“現在回想起來,種油菜和畜牧獸醫工作‘八竿子打不著,但援藏工作重在全盤統籌,是不是援藏資金、援藏項目并不重要,哪個切合點能把援藏力量注入進去,把援藏優勢凸顯出來,我就要去做。”李求超說。

“墨小油”開出“致富花”

菜籽油產量上來了,如何打開市場、提高銷量?早在2019年,為了促進寧墨兩地互通、互融,李求超推動舉辦了“南京墨竹周”系列活動,激發了不少南京市民對墨竹工卡縣美食和旅游資源的熱情。

2020年第二屆“南京墨竹周”開幕式活動中,借助在南京秦淮、六合、溧水、高淳等區組織開展線下消費扶貧展洽會的契機,李求超順勢將“墨竹小菜籽油”作為重點消費扶貧產品推了出來。為了迎合大眾消費需求,他很早便邀請廣告公司對菜籽油成品包裝進行了全新設計,以“獨特的自然環境、較高的營養價值、國家地理標志證明商標”作為三張名片,為“墨竹小菜籽油”拍攝專題宣傳片進行宣傳。

一切準備就緒后,李求超又借助電商平臺,在南京設立了首個“格桑花開·高原直播間”。為了突出真實性,他和其他援藏干部主動帶頭直播“帶貨”。回憶起當天的情景,李求超形容“緊張萬分”,但看到直播間無數人好奇地向他詢問墨竹菜籽油的特點時,他的話匣子瞬間打開了……通過一系列舉措,“墨竹小菜籽油”終于在南京成為了搶手貨,得到了市民和各部門、單位的熱情支持,短短一周時間,總采購金額達460多萬元。

活動結束后,第九批援藏工作組立刻將墨竹菜籽油產業升級為當地縣委、縣政府層面上的重點工作,以“小組團”模式推進,得到了江蘇省援藏指揮部以及中央組織部的肯定。更令人驚喜的是,當地政府后續順利與六家電商平臺和渠道服務商簽訂合作協議,注冊了“天邊墨竹”公共文化品牌,目前已經著手開始制定墨竹菜籽油新的產業規劃。

截至2020年底,墨竹工卡縣已有1.75萬畝農地出產的350萬斤油菜籽被凈土公司訂單收購,收購總價達1295萬元,帶動了當地4000余名種植戶實現增收。油菜種植無疑為墨竹工卡縣開拓了新的經濟增長點。

與墨竹工卡縣藏民同胞的交流中,記者發現,大多數人對李求超的印象都是“溫和內斂,臉上永遠洋溢著熱情的笑容”。除了本職工作外,他幾乎將所有時間都用在了解藏族生活中,這也使得他迅速突破了語言交流障礙,真正貼近了藏族同胞的心。

榨油廠工作人員格桑次仁的姐姐有個剛出生不久的女兒患有唇腭裂,高額的治療費讓全家陷入了困境。格桑次仁知道李求超是援藏干部,希望他能幫忙想想辦法。李求超立即和南京部分醫院聯系,了解相關政策、聯系南京援藏醫生,最終為患兒申請到了醫療救助基金,并在南京兒童醫院成功實施了手術。

實際上,不只是李求超,兩年來,其他援藏干部的工作也延伸到了藏族同胞生活的方方面面,在這里,每天都上演著“藏漢一家親”的溫馨場面。時光匆匆,現在大家都有一個感覺:時間不夠用了。在援藏干部心里,墨竹工卡縣早已不是三年歷練的起點,而是他們的第二故鄉,他們想為這里的百姓做的事還有很多很多。

對話

《風流一代》:兩年援藏經歷,最大收獲是什么?

李求超:在墨竹工卡縣政府,一直流傳著一句話:“海拔高了,工作更接地氣了;空氣稀薄了,情感更加濃烈了;離家遠了,離國更近了。”這是南京對口支援墨竹工卡縣工作組成員二十多年來的深切體會。不進入藏區工作,我可能永遠無法明白這句話的含義。兩年不算長,我卻理解了“家”和“國”這兩個字的重大意義。

《風流一代》:被表彰為“全國脫貧攻堅先進個人”,有何感想?

李求超:非常激動,但這份榮譽不屬于我一人,屬于南京援藏組的每一位成員。正是有了大家的團結協作,脫貧攻堅工作才能切實取得明顯成效。對我而言,這既是一份榮譽,也是一份鼓勵,更是一份鞭策。

《風流一代》:援藏還有一年結束,目前工作側重于哪些?

李求超:2020年底,除了本職工作,我又接手負責大學生就業、創業工作。整體工作方向沒有變,主要以“墨竹工卡縣國家農村產業融合發展示范園”申報成功為契機,進一步挖掘“墨竹小菜籽油”的營養價值、文化價值等,強化品牌打造的同時,擴增大學生就業和創業的崗位。除此之外,就是加大當地專業技術人才赴南京交流培訓的力度,以此來推動引進一批農業科技項目落地,驅動全縣農牧產業走上更高臺階。

《風流一代》:這一路走來,最想感謝的人是誰?

李求超:我要感謝每一個人,感謝父母和愛人無條件地支持,也感謝組織的關心和信任。我最想感謝的是第九批援藏工作組的“戰友”,無論是工作還是生活,有他們的陪伴和支持,我才能順利走到現在。