新冠肺炎疫情下的基層鏡像:一個中國鄉村輿論場的田野研究

王兆鑫 毛萬熙

[摘要] 鄉村是國家政治結構中的基層權力運作單位。如何在新冠肺炎疫情這場突發公共危機事件暴發期間正確引導鄉村輿情、回應群眾關心的議題、確保政府公信力與群眾安全感,關系到農村地區乃至整個社會的穩定。本文運用田野研究的范式,考察疫情期間中國北方某農村內部的輿論現象及其衍生的社會行為,呈現各方行動者在基層輿論場中的角色扮演及其社會影響,繪制出村民的日常話語、數字輿情、情緒認知、群體行為的互動圖景。以此為基礎,本文建構出基層輿論場中各方力量的互動模式,進一步揭示了新時期基層鄉村在危機治理中存在的問題,繼而提出促進基層社會科學信息傳播的對策建議。

[關鍵詞] 基層社會 輿論治理 公共危機 新冠肺炎疫情

[基金項目] 本文為國家社會科學基金項目藝術學專項年度項目“鄉村振興戰略中農村公共文化服務有效供給研究”(項目編號:19BH137)的階段性成果。

[作者簡介] 王兆鑫,北京師范大學社會發展與公共政策學院博士研究生,研究方向為教育社會學、質性研究、青少年等;毛萬熙(通訊作者),清華大學新聞與傳播學院博士研究生,主要研究方向為媒介社會學。

[中圖分類號] C912.82

[文獻標識碼] A

[文章編號] 1008-7672(2021)03-0078-14

一、 研究背景

新冠肺炎疫情突發在我國全面建成小康社會的決勝之年,抗擊疫情成為考驗新時代國家治理體系和治理能力現代化建設成效的一場硬仗。鄉村是中國社會治理體系的基礎,是國家政治結構中最基層的權力運作場域。如何在新冠肺炎疫情這場突發公共危機事件期間,正確引導鄉村輿情、及時回應群眾關心的議題、確保政府公信力與群眾安全感,關系到農村地區乃至整個社會的穩定。

較之為人們所熟知的20世紀費孝通提出的“鄉土社會”概念而言,當下鄉土社會的生活場景與醫療衛生服務水平已經發生了很大轉變①。加之網絡時代的數字媒體徹底改變了信息傳播的方式,這更是加大了公共危機中鄉村治理的復雜性②。農村居民處于文化資本與社會資本的雙重劣勢地位,媒介素養普遍不高,是“信息疫情”(infodemic)的易感人群,易陷入虛假信息制造出的社會恐慌中,并扮演“恐慌”新聞、“偽科學”報道的傳播者或再生產者的角色。這一群體對疫情信息的甄別、認知、傳播、再生產事關整個疫情防控的成敗。在社會轉型與技術激變的雙重背景之下,探究公共危機事件中鄉村民眾的輿論形成機制、信息傳播鏈條以及輿情與群體行為的關聯,是解決當前基層治理困境的迫切之舉。

黨的十八大以來,黨和國家高度關注“國家治理體系和治理能力現代化”建設,打造共建共治共享的社會治理格局、構建基層社會治理新格局是完善和發展中國特色社會主義制度的重大課題。新冠肺炎疫情將一系列問題擺上黨和國家領導人的會議桌,同時是對各級基層黨組織和政府學習貫徹黨的十九屆二中、三中、四中全會精神成效的檢驗,也是對當前我國社會主義社會治理的社會化、法制化、專業化水平的現實考驗。當代中國,社會公眾接收新聞資訊的能力極大提高,但虛假信息無時不在擾亂視聽,有效管控媒體聲音來源,引導輿論走向,提升基層群眾信息素養是新時期公共治理的新課題③。此次疫情提供了一個現實案例,我們可通過開展田野研究,梳理基層群眾接收信息的渠道以及疫情輿論態勢營造、發展、轉變等一系列環節中的幕后博弈過程。

疫情期間,各方信息的表達與碰撞沖擊著個體的認知,驅動個體表現出一系列的防疫行為與防疫態度。手機、電視、報刊、群體消息、村廣播站、權威人物(村委會主任、文化人)等等成為此次基層鄉村公眾輿論的焦點。本文將疫情期間一個中國北方的村莊作為個案,對鄉土社會的輿論場進行深描與解構,通過考察人們信息接觸渠道、日常生活話語以及其折射出的生活方式、認知態度,呈現人們對疫情形勢的多維認知和群體行為,以揭示當代中國不同媒介形式對鄉土社會中的人們產生的多重影響,旨在為重構當下中國基層輿情治理的社會秩序,提升人民對國家權威的信任感提供一些可供參考的現實依據。

本研究聚焦于公共危機事件情境中的農村社會,力求在方法上對傳統行政管理學派有所突破,并將其與社會學的研究方法進一步融合。目前關于社會治理的研究往往忽視農村、忽視田野,較少深入農村社會中去了解村民們真實的生活場景。因而,根據目前國內研究存在的不足,本文重點考察并揭示以下兩個問題。第一,新冠肺炎疫情期間,鄉土社會中群眾接觸信息的渠道有哪些?不同媒介形式在群體輿論建構中分別扮演了怎樣的角色,各自的權威性如何?它們對人們的作用形式和機制是怎樣的?第二,鄉村輿論在生活實踐中塑造了怎樣的個體行為?人們又是如何認知、應對并再生產各渠道中的疫情信息的?本研究通過回答以上兩大問題,試圖提出基層鄉村輿論的治理模式,降低“信息疫情”造成的群體恐慌與社會風險。

二、 文獻綜述

隨著新冠肺炎疫情的突發,關乎公共危機治理的研究成果大量涌現,涵蓋與疫情防護相關的各個領域,譬如學校衛生、醫療衛生、行政管理、社會治理、心理治療與干預、媒介傳播、經濟貿易、產業發展等等。此次疫情與2003年的非典疫情相比,兩者雖然存在著諸多相似之處,但最大的差別在于,2020年,中國已經進入了一個全新的互聯網時代,疫情信息的及時、有效發布,以及對網絡輿情的監管、公眾輿情的疏導,上升為新時期公共危機管理的重要環節。新冠肺炎疫情引發的公共危機需要政府在治理進程中最大化地考慮到:基層群眾獲取信息的渠道,社會信任與政治支持,情緒與心理健康,以及衍生的新的社會問題、矛盾。這樣才能更好地應對我國社會轉型期公共治理難題的日漸復雜化問題。

(一) 輿論的形成機制

鄉村輿論作為鄉土社會重要的內生性規范之一,是鄉村共同體中一定數量的成員對某一特定事件的觀點、態度和信念的集中表達。①鄉村輿論的變化能夠傳達并揭示出個體與群體、個體與鄉村社會的互構狀況,而目前中國傳統鄉土差序格局所維系的關系網絡(熟人社會)也日益受到現代化的沖擊,比如現代傳播媒介、城鎮化(農民工)、生育政策、土地改革等,因而鄉土社會中內部輿論的形成及傳播機制已經不再像先前那樣簡單,而是變得更為復雜。然而目前國內學界較少對鄉村社會中輿論的形成及傳播機制進行研究,而是多集中于網絡空間研究并存在較強的城市中心視角,認為非理性的大多數是“蝴蝶效應”促成網絡輿論生成的顯著特征。②在農村,由于環境內人際傳播的復雜性、村民認知和接受信息的能力不強等原因,輿論的形成除了部分群眾以不同方式帶動、引導外,有能力影響輿論或意見的人(意見領袖)在鄉村社會的輿論傳播中扮演著重要的角色。③因此,意見領袖的聲音在農村社會中顯得尤為重要,意見領袖自身的道德素質以及獲取信息的渠道事關鄉村社會輿論的走向。隨著網絡在鄉村社會中的融入,村民對網絡的訴求和使用偏好越來越強,網絡輿論對村民生活產生的影響也越來越大。謠言作為一種普遍化的社會輿論現象,社會學、人類學以及傳播學領域內的學者們已經有比較成熟的研究。尤其是在互聯網時代,謠言的傳播能力與影響能力可謂空前強大,謠言的蔓延與擴散極為容易導致人們產生道德恐慌與信任危機。①隨著自媒體平臺的發展以及鄉村社會中信息傳播能力的增強,農村逐步成為網絡謠言的“重災區”,而這種網絡謠言與鄉村輿論的碰撞,更是增加了鄉村社會輿論形成、傳播及發展等過程中的復雜性和不可控性。

(二) 輿論的公共治理模式

隨著公眾參與國家事務的規模化、組織化發展,民意中形成的輿論氛圍對政府公信力與社會的良性發展存在重大影響。公共輿論在塑造個體態度上起到“政治社會化”的功能②,在群體內部可產生“認同感”以及“掌握生活、促成社會變革的力量感”③。尤其是輿論情勢復雜的后疫情時代,提升對公共輿論的治理水平刻不容緩。此次新冠疫情首先在湖北省武漢市被發現并被通報,導致國內社會中產生了對“湖北人”的污名與身份歧視,疫情暴發期間地方基層中從武漢回鄉的人也受到了社會邊緣化和輿論排斥,這種對流行病尤其是對其所在地區、社區產生的消極社會反應(群際歧視現象)普遍存在。④傳播學研究指出,有影響力的人或少數個體對形成公眾輿論具有重大影響,個體的影響力與其在社會組織中形成的權威密切相關。意見領袖(像村干部、文化人、青年人、權威者等)作為基層社會輿論導向的關鍵人物,他們在疫情期間對事態走向的看法、認知與陳述將直接關系著公眾輿論走向⑤。

在互聯網時代,公共危機事件中的網絡輿情治理成為國內外學者關注的重點領域⑥,網絡輿情事關基層社會的群眾輿論及社會穩定,而網絡輿情治理的前提則是政府保密工作與信息公開之間平衡性的博弈⑦。經驗研究表明,流行病的公共形象對其預防與控制有著深遠影響,而民族的文化信仰與認知態度則會塑造出民眾對疾病的不同理解。⑧何華玲、張晨通過對 2013 年暴發的 H7N9 禽流感疫情與 2003 年的非典疫情比較發現,疫情中政府、社會和民眾三方的應對能力均有長足進步,但政府的信息發布機制、社會媒體的自我協調機制以及民眾的理性判斷力等均存在不足之處。①在中國鄉村,網絡及其衍生的科技產品已經成為百姓生活中的必需品,教育、繳費、社交、購物等線上運作方式已經滲透進中國農村社會。新冠肺炎疫情暴發期間的網絡輿情,成為鄉土社會中重要的信息源與輿論源,各類媒介平臺發布的疫情信息影響著鄉土社會中人們的認知,網絡輿情的爆炸式傳播鏈條,增加了鄉村輿論治理的難度。

媒介科技的進步只是本文要考慮的一個因素,并非本文的焦點。從古至今,不管有沒有紙張、電話、互聯網,謠言在歷次大疫中從未“缺席”。所有的因素交織在一起互動,這也是本文從社會學視角出發的精彩所在。目前,國內學術研究已經圍繞危機事件中的“網絡輿情”監管產出了不少的成果②,但較少運用田野研究的范式考察鄉土社會在疫情暴發期間的輿論態勢變化,深入社會群體內部考察各方力量(權威人物、網絡媒介等)對輿論氛圍及導向產生的實質性影響。因而,本文通過田野研究,能夠更好地透視基層社會在疫情期間輿論的運轉形式及其內部的形成機制,分析轉型期中國鄉土社會在面臨重大公共危機事件時所衍生出的新現象、新問題。

三、 田野方法與個案

新冠肺炎疫情的突發,增加了社會田野研究的難度,研究者難以進行大范圍的走訪與資料收集工作,科學研究也難以進行規模化的調研取證。此外,即便通過網絡進行問卷填寫,也會在很大程度上存在群體偏好。疫情期間,每個人均處于一種社會隔離的狀態之下,小范圍的流動是一種真實的生活狀態,這也為研究者考察自己所處的生活環境(個案研究)提供了比較合適的客觀條件。疫情暴發以來,基層鄉村群眾呈現出的生活狀況與我國疫情的事態走向及輿論宣傳導向密切相關。筆者運用田野(個案研究)的方法記述疫情期間一個中國村莊輿論發展的走向,以及輿論內部各方主體的互動和傳播機制,深描鄉村社會中人們在公眾輿論之下的生活表現,還原當代中國基層社會在疫情暴發期間的真實場景。

(一) 研究方法

疫情發生后,村莊于2020年1月26日實行封閉管理,人們的流動受到限制,鄉村內部的流動成為人們主要的流動方式,以生活物資購置為主,固定聚集區的人群以老人為主。研究者在這樣的鄉土社會環境中,在鄰居家、朋友家、親戚家、小賣部、村衛生室、村部、村廣場等地以觀察法(部分采用網絡視頻)的方式搜集村民們的話語內容與行為表現。

對于家庭內部場景資料的收集,因不提倡串門走訪,研究者采用視頻電話的方式與村民溝通,了解他們對疫情的認識并確保將他們最真實的話語(輿論)呈現出來,以映射村民對疫情最真實的心理與情緒反應。同時,研究者還運用網絡民族志的研究范式,對村微信群、村民朋友圈,快手、抖音短視頻中轉發或者推送的一些新聞、視頻、通知進行了整理,旨在更全面地了解國家話語和群體話語在疫情輿論中相互建構的結果。

田野調查過程中,研究者村莊觀察與資料收集的時間為除夕當日(2020年1月24日)到 2020年 4 月 8 日武漢市解除離漢通道管控措施,歷時約三個月的時間。這段時間內,中國疫情大致經歷了迅速應對突發疫情,初步遏制疫情蔓延勢頭,本土新增病例數逐步下降至個位數,取得武漢保衛戰、湖北保衛戰決定性勝利四個階段。中國內地普遍采取各類疫情防控措施,并啟動不同響應級別的突發公共衛生事件應急預案,國際社會也開始廣泛關注中國的疫情防控工作。1 月下旬,全國新增確診病例快速增加,以湖北省最為嚴重,中國政府開始在全國范圍內調集資源支援武漢,雷神山醫院和方艙醫院等相繼建立,人們對疫情的傳播途徑、發病機理、診療方法逐漸有了更加清晰和準確的認識。可見,這一時期是疫情暴發與控制最為關鍵的時期,中國基層鄉村社會中的公眾輿論也更具有復雜性與代表性,更契合本文的研究目的。

(二) 個案介紹

鄭村(村莊化名)坐落于山東省北部,位于魯北平原、黃河三角洲腹地,村莊面積為4900畝,耕地面積為3600畝,總人口有1463人(詳見表1),人均年收入為8000元,家庭經濟收入來源以種植冬小麥、玉米和外出務工為主。鄭村距離縣城人民醫院26公里,車程約40分鐘。青壯年勞動力一般就近就業,多工作于鄰近工廠,少數人外出務工或求學。50歲以上的勞動人口是本地農業生產和鄉村建筑業的主力軍。

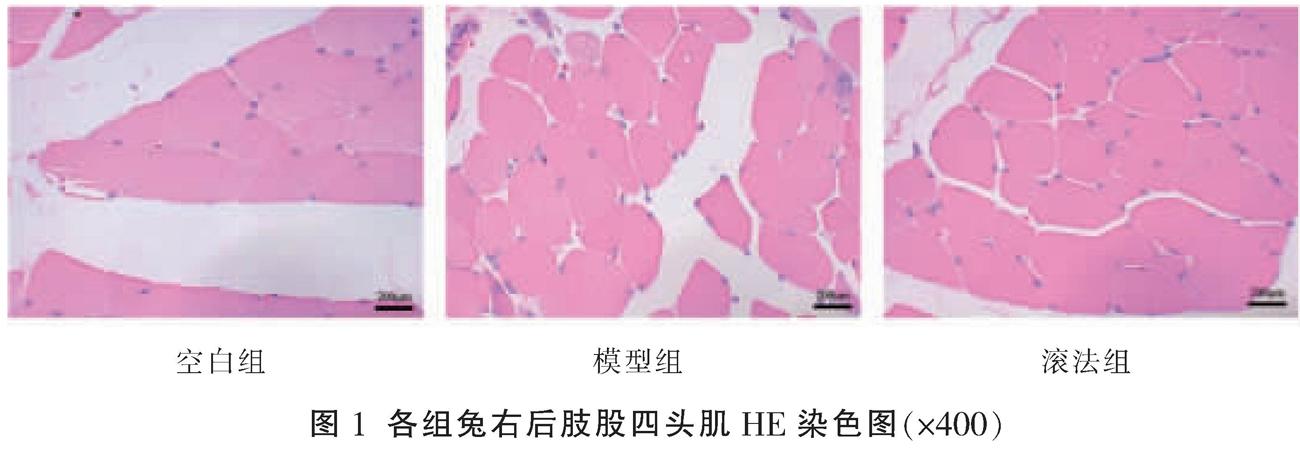

在公共服務設施方面,鄭村有一處配備了四名醫生的村級衛生室,三個小賣部,一個健身休閑廣場(如圖1所示)。在沒有出現疫情時,鄭村的女性晚上通常會在廣場上跳廣場舞,男性也會前往廣場聊天、散步,小廣場成為村莊線下的“信息交流中心”。每天傍晚,十字路口有小規模的集市,為村民供應菜肉以及基本的生活必需品。村中小賣部銷售的商品品類類似。疫情期間,集市被取消,小賣部承擔了提供生活必需品的主要功能。鄭村村民家里基本上都安裝了寬帶,智能手機和無線網成為生活必備品,這也是本次疫情與2003年非典疫情在社會背景上的重大差異。本次疫情發生在春節來臨之際,村中外出人員返鄉過年,人群結構復雜起來,拜年和走親訪友導致疫情防控形勢更為復雜,而人員的流動也增加了公眾輿論的復雜化、規模化、非結構性傳播。新冠肺炎疫情暴發以來,鄭村所在縣域無感染病例報道,但鄭村中有兩位村民在2020年1月20日前由武漢返鄉,他們“從武漢回來”的身份在村莊中一度引起不小的輿論騷動。

四、 鄉村輿論場:疫情期間的村莊百態

大年三十,鄭村村民如往常一樣,依照家族聚集在一起,人們帶著鞭炮、煙酒、吃食去叩拜和祭奠已故的親人。村中的人流絡繹不絕,返鄉的大學生和青壯年勞動力不僅為村莊帶來了生氣,也為村莊帶來了疫情的信息。人們接收到各種疫情的信息,分析著事態的走向,這也是村莊里第一次最為密集和頻繁地談論疫情的日子。

年三十晚上,2020 年央視春晚如約而至,只不過在節目中臨時插播了一段《愛是橋梁》的情景報告:“短短幾天的時間,從習近平總書記的系列指示,到黨中央、國務院的高度重視,從各地方部門的快速跟進,到專家醫生的全身心投入,還有,所有中國人關切的目光和溫暖的支持,一場沒有硝煙的戰斗已經打響了……”“春晚”,作為中國人年夜飯必看的娛樂節目,節目內容的曝光度和制造的文化輿論都可能會成為新的一年中的“流行語”。鄭村村民通過電話、短信、微信家庭群等方式拜年問候與祝福時開始聊起了“疫情”,也通過祭拜儀式來祈求新年的風調雨順和全家康安,并希望疫情盡快結束。

一時間,央視春晚與青年人傳達的疫情信息、輿論讓整個村莊中的人都感受到了疫情帶來的恐懼。這種媒介與權威人物的輿論共筑,迅速升級了鄉土社會中的緊張氣氛,最為重要的表現就是祭拜祝詞加入的驅疫祈求與人們拜年時佩戴的口罩。

(一) 輿論場中的新等級:舊權威的衰落與新權威的崛起

大年初一,街上拜年的人依然不在少數,村中的車流絡繹不絕。村民似乎并沒有受到新冠肺炎疫情的影響,疫情制造的恐慌也沒有打破村莊中延續已久的拜年習俗。但是,進入村莊的外人和村里部分青年人都自發戴上了口罩。

隨著鄉土社會結構的變遷與城鄉一體化建設的推進,家庭規模逐步小型化,青年人對土地的黏性變低,可謀生的手段趨向多元化;村中長者難以憑借經驗去解讀新事物,生育政策產生的持續性影響增加了親代對子代的依賴,提升了青年人在鄉土社會中的功能價值,以“尊長”為中心的家長式權威在鄉土社會中發生改變,代際話語與權威位置出現倒置。鄉土社會中新舊權威的轉變是一場伴隨著現代化的代際革命,“文化反哺”下的代際關系催生了家族倫理關系的演變①,年輕人獲取信息的能力和途徑無限拓展,文憑社會中他們相較親代具有更高的文化水平和更多的社會資本。疫情期間年輕人的話語成為輿論風口的航向標,這使得他們在家庭以及鄉土社會中的話語權明顯提升。

大年初一,是親戚們聚會的日子,也是疫情信息在村民群體中談論與傳播的暴發期。人們都圍著餐桌聚在一起,除了坐在“上座”的老人外,幾乎人手一部手機,大家都在分享交談著各自獲知的信息。這些信息有的來自他們的微信群,有的來自他們的朋友,老人們就在那里坐著聽著……(2020年1月25日田野筆記)村里的廣播欄和廣場上開始張貼宣傳標語,如“看屏如見面,網絡拜年也團圓”等鼓勵人們通過網絡進行拜年,拒絕集會、探親訪友、打牌等群體性行為。此時,村兩委以及上級政府開始在村中以張貼標語的方式鼓勵人們減少外出與串門拜年的行為,但這種勸勉性的方法并沒有起到比較明顯的作用,而真正讓村民們感到擔憂的是群體中擴散的真假不明的消息。此外,這一時期,盡管部分村民可能產生過“關門謝客”的想法,但是少數群體的行為并無法短時間內打破春節拜年的傳統禮俗。

“這個病毒很厲害,人感染上就死,沒得救,大家一定不要亂跑。”(2020年1月25日田野筆記)

“咱村子里還有兩個從武漢回來的,千萬不要靠近,村里也不把他們倆隔離起來。”(2020年1月25日田野筆記)

年初一鄭村的拜年家庭聚會,人們在吃飯聊天的過程中無不討論“疫情”的信息,青年人、中年人時刻拿著手機,接收著鋪天蓋地的疫情信息。由于此時疫情尚不明朗,與疫情相關的流言、小道消息鋪天蓋地,人們在幾乎缺乏準備的情況下急速進入輿論制造的惶恐之中,而以《新聞聯播》為代表的官方輿論在鄉村社會中受到謠言及“偽消息”(惶恐信息)的嚴重沖擊。自媒體對官方媒介權威位置的擠占促進了謠言在鄉土社會中的傳播,權威人物的缺失使得鄉村輿論場的局面缺乏控制,肆虐瘋傳的消息沖擊著村民的生活,而對于“偽消息”的偏好是這一時期村民認知中最為明顯的表現。他們通過刷快手、抖音短視頻,或者通過微信群組推送的小視頻,了解到了醫院現場很多“不堪的畫面”與疫情一線的“信息”,這些視頻與信息雙重摧毀了有關報道的輿論權威,鄭村村民基本上認同了一旦染上新型冠狀病毒難以被治愈的說法,“染上就死”成為鄉土社會中人們對這一病毒的蓋棺定論。

(二) 謠言制造的信任危機與群體失范

鄭村大年初二(2020年1月26日)實行封閉式管理,正式的官方措施最大化約束了個體的行為,村子中的人們才逐步停止了“串門”行為。同時,縣級政府派專人對兩名武漢返鄉人員實施了隔離,村衛生室的醫生負責他們兩人每天的體溫監控。村莊大喇叭每天開始循環播報由市級公安和防疫部門下發的相關政策文件,文件涵蓋了疫情期間的治安管理、人員管控、疫情防控、物價和必需品管控等事項,公布了發熱門診的咨詢電話以及新冠肺炎疫情的舉報電話。村委會每天在大喇叭里循環播報上級防疫部門部署的工作要求,這一做法盡管促進了政務信息的快速傳播,但也將整個村莊中的人們推向了高壓之下。村民對疫情的恐慌開始被放大,對負面信息更為敏感易信,進一步催生了謠言在鄉土社會中的傳播。

村委會的大喇叭一遍遍播報上級政策,村頭設置了體溫檢測關卡。村莊路上行人稀少,家家戶戶閉門不出。很多人家的大門上系著紅綢子,據傳可以辟疫。疫情輿論帶來的高壓與緊張氣氛在鄭村百姓家庭內部彌漫著。然而,還有一些老人們無所顧忌,他們也沒有口罩,習慣性地在十字路口旁邊的小商攤附近聚集,抽煙、聊天、消磨時光。(2020年2月15日田野筆記)

個別村民在與親友微信聊天時散播“從明天開始村小賣部將強行停止營業”的小道消息,瞬間在鄭村的輿論中“炸鍋”。這種傳播是基于親屬關系在“微信視頻”中的親密信息互動與動向揣測而給個體增加的信息壓力,一度造成了村民對物資的搶購行為,三個小賣鋪半天內被村民搶購一空。1月31日(正月初七),有媒體報道:“從中國科學院上海藥物所獲悉,該所和武漢病毒所聯合研究初步發現,中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒。”該新聞爆出后的第二天清晨,村醫務室的門口便已經有不少的村民在排隊購買雙黃連口服液或顆粒,一時間村醫務室的雙黃連藥品被搶購一空。疫情期間,很多村民感嘆,一生中第一次經歷這樣的恐慌,就算2003年非典時期,也沒有這么嚴重過。

(三) 輿論場的博弈與輿情的轉折

此次疫情暴發于兩個特定的歷史背景:一方面,傳統的鄉土環境已經發生改變,農村城鎮化打破了鄉土社會結構的穩態;另一方面,鄉村中的公共資源及人們的身份轉型尚未與目前的情況相配套。因而,轉型中的農村社會在此次疫情中表現出諸多復雜、棘手的問題,互聯網發展中的城市中心主義忽視了鄉村社會村民的話語,網絡發展中產生的負外部效應在鄉土社會中被放大。村民們難以分辨或意識到信息源對事件報道真實性的影響,在主流媒體與小道消息中搖擺不定。

“武漢建的雷神山、火神山醫院都是讓得病的人進去自生自滅的,活下來、出院的都是自己扛過來的。” (2020年2月10日田野筆記)。

鄉村輿論的形成機制與內部氛圍在實踐中主要受到兩方力量的影響:一方為政府和主流媒體,其中包括政府授權正規平臺發布的疫情信息、權威人物講話、村委會班子對疫情事件的解釋、基層政府播報的各種政策措施等;另一方則是村民個體通過上網瀏覽自媒體平臺、在社交媒體中溝通交流接收到的各類視頻、鏈接,以及群體參與中聽到的言論等。第二類通常為鄉土社會謠言產生的主要渠道,而這一渠道對謠言的制造與傳播主要是由于政府信息公開的范圍小、疫情形勢不明朗、官方對“虛假或非官方”輿論回復的不及時與不徹底造成的。

村子里有的人生病了也不敢去醫院,他們害怕被隔離,這個時候村里的神婆子忙了起來,用法術幫那些病人去除身上的邪氣。針對這一事情,村委會工作人員并沒有積極地去了解相關情況并給予及時回應,生病的村民本人也害怕受到其他村民的排擠與譴責。(2020年2月15日田野筆記)

村兩委是國家面對村民的最基層組織,其對疫情事態的回應事關整個疫情輿論的風向標。然而,村兩委在應對初期并沒有開展人性化的信息傳播及輿論引導工作,也沒有在微信群中對一些謠言進行積極的回應。他們關注的與工作的重點是上級安排的具體性事務,比如封閉管理期間對村莊事務的管理,幫助村民在微信平臺上注冊健康碼,發放體溫測量表等,并沒有關注到負面輿論對村民生活產生的消極影響。

疫情期間,村民出于“自愛”,很少會去有小孩子的親戚、朋友家串門,但隨著疫情向好,村民們串門、走親訪友的現象開始多了起來。晚上,村民也會和家人或親友結伴逛馬路、散步,聊天中也會經常說市里的病例已經清零了之類的話語,聊天中涉及的更多的是一些正向的消息,村民的臉上也多了一些微笑。(2020年3月31日田野筆記)

村莊輿論的向好與疫情事態的走向密切相關,政府官方通過微信、電視、短視頻等方式播報的疫情信息成為扭轉“流言”、提升村民對國家信任、承認國家權威最根本的輿論力量。疫情事件的突發,增加了村民對《人民日報》《光明日報》以及國務院官方消息的關注,村民每天要做的最為重要的事情就是關注政府公布的疫情數字信息。隨著國家積極的抗疫行動產生了越來越多利好的消息,村民對國家戰勝疫情充滿了信心,政府每日播報與推送的疫情信息讓村民們意識到病毒是可以治愈的。隨著村莊管制政策的逐步放松,人們也逐漸意識到先前的謠言是虛假的,村民們也開始在聊天中互問外出務工的時間。疫情信息的透明化增強了村民戰勝疫情的信心,不少村民通過快手等手機軟件推送自己錄制的短視頻時會將“加油武漢、加油中國”作為背景音樂,映射出基層群眾對疫情的關注力度和村民對國家政府治理方式的認同。通過符號象征轉化,“中國加油”等口號起到了轉移、吸收的作用,使得本村群體內部的恐慌心理被積極地撫慰,進而轉向與更大的群體來共同承擔。

五、 鄉村輿論共筑模式中“喚醒”與共治力量的真空

鄉村公眾輿論的正向喚醒是一個持續漸進的復雜化建構過程,不同主體及平臺傳播的話語權威在疫情(公共危機事件)發展進程中衍生出不同強度的社會影響。鄉村輿論的發展與其說是各方主體力量的博弈,不如說是各方力量的共筑,而共筑共治的效果與輿論“喚醒”的專業化力量密不可分。疫情暴發過程中,網絡輿情是構筑鄉村輿論的核心力量,網絡輿情中傳遞的積極與消極信息被毫無甄別地傳遞到鄉土公眾的生活中,進而讓基層群體組織衍生出不同的社會行為。此次新冠肺炎疫情的暴發,再次凸顯了基層社會中輿論“喚醒”與心理疏導力量的缺失,基層群眾生活基本處于一種“自我治愈”“自我安慰”的局面,家庭與差序格局中的人情關系維系了一個人最主要的心理慰藉與焦慮疏導功能。

(一) 恐慌、無助及群體揣測

疫情期間,村衛生院及內部人員為鄭村提供了最基本的醫療衛生服務,也成為監控本村疫情狀況的主要機構。由于村民家庭普遍缺少體溫計,不少村民稍有不適便會前往醫務室監測體溫,這便是輿論制造的群體緊張行為。基層社會由于缺乏防護物資,很多村民佩戴的口罩都不具備防護功能,只是“形象工程”。

那名由武漢返鄉的學生(博士在讀)在隔離期滿后被解除隔離,村衛生室的人在鄭村微信群里第一時間公布了這一消息。但是,很多別的村子里的人傳鄭村有疫情病例,而且已經“封村”,問題很嚴重。這名學生隔離期結束后,其小孩出現上呼吸道感染癥狀,村醫務室人員建議他們去縣定點醫院進行檢查治療。一時間,村莊中的人們又陷入恐慌之中。大家都擔心,如果村子里真的出現疫情,誰也跑不了。幸運的是,縣人民醫院對他們進行了隔離及核酸檢測,結果為陰性,隔離期結束后便由救護車送回了村子。(2020年3月1日田野筆記)

有的說這病能治愈,有的說這病就是治愈了也是做不了力氣活了,也不知道誰說的是真的。我們也都很害怕,害怕感染上這病,偶爾的咳嗽都會擔心。平常我們就是看新聞聯播還有手機中的一些視頻啥的,也不認識專業的人,只能自己瞎琢磨。(2020年3月12日田野筆記)

隨著疫情的發展,由于缺乏專業的心理疏導服務,村莊中很多村民一直處于一種消極的情緒之中,尤其是在疫情暴發期,輿論對村民產生的心理壓力直接影響到了他們的身心健康。鄭村村民在疫情暴發過程中難以憑借自身的生活經驗去面對新生的社會危機,面對疫情時出現的忐忑與焦慮情緒對現實中家庭的內部環境、氛圍造成了嚴重的負面影響。正值春節,家庭中的人員結構比較復雜,疫情輿論高壓之下村民的精神狀況非常不佳,極易因為一些家庭生活瑣事而產生矛盾與沖突。隨著像抖音、快手等短視頻軟件在鄉土社會中的普及,基層群眾能夠更為直觀地了解到來自一線的疫情情況,這種互聯互通的網絡結構促成了公眾輿論在不同地理區域之間的快速傳遞,徹底改變了中國傳統鄉土社會中的輿論傳播方式。然而,這種輿論及信息傳播方式的現代化變遷(轉變),卻給中國鄉土社會帶來了雙重影響。中國鄉土社會的公共服務及社會工作組織等社會化力量發育緩慢,城市中傳播出的輿論難以在基層社會中被“消化”或“喚醒”,某種程度上成為疫情期間百姓生活中尤其是心理上負重的枷鎖。

群體輿論壓力之下,鄭村家庭內部的個體難以表達自己的身體狀況,擔心受到輿論的檢討與政策隔離,恐慌增加了個體心理與身體的不良反應,這種群體揣測與個體的無助成為輿論事態下個體行為的真實表現。疫情期間,鄭村相繼有兩位老人因疾病離世,村中的人除直系血親外,基本沒有人參與喪葬事務。更為可怕的是,老人的離世被外界傳出是死于“新冠肺炎”,疫情暴發期這種在鄉土社會中傳播的“小道消息”竟然呈現出巨大的輿論威力。基層輿論引導工作的缺失,導致村民習慣性地認同了小道消息的“權威性”,造成了鄉土輿論的扭曲。同時,村莊中刻板化、重復性的政策播報工作,在鄭村民眾中制造出極為緊張的環境氛圍,而輿論宣傳及心理疏導工作的缺失讓鄭村民眾的心中滋生出“只知其表、不知其里”的認知困惑,即他們只知道疫情很嚴重,卻不知道如何在有序的隔離空間中安撫自我情緒。

(二) 基層社會輿論共治、共筑,路在何方?

新冠肺炎疫情的突發,給鄉村社會的現代化轉型敲響了一次警鐘,政府主導的輿論力量在疫情發展過程中稍顯疲憊。①鄉村社會中大量的數字移民在網絡輿情中失去了立場站位,搖擺在網絡制造的輿論漩渦之中。疫情期間,鄭村缺乏絕對的權威人物,村莊中的村委會班子也因主動意識不夠、處理能力不足、應對經驗缺乏而未能及時回應媒體、現實生活中傳出的“小道消息”。盡管鄭村中走出去的大學生及賦有文化符號的人們在春節期間陸續回流,但是他們網絡圈子中的“輿論信息”并不足以糾正鄉土社會中負面虛假輿論所制造的社會影響。那么,基層社會在突發公共危機事件中的輿論治理模式該如何推進?又有哪些因素在影響著輿論的走向以及人們的生活狀況?

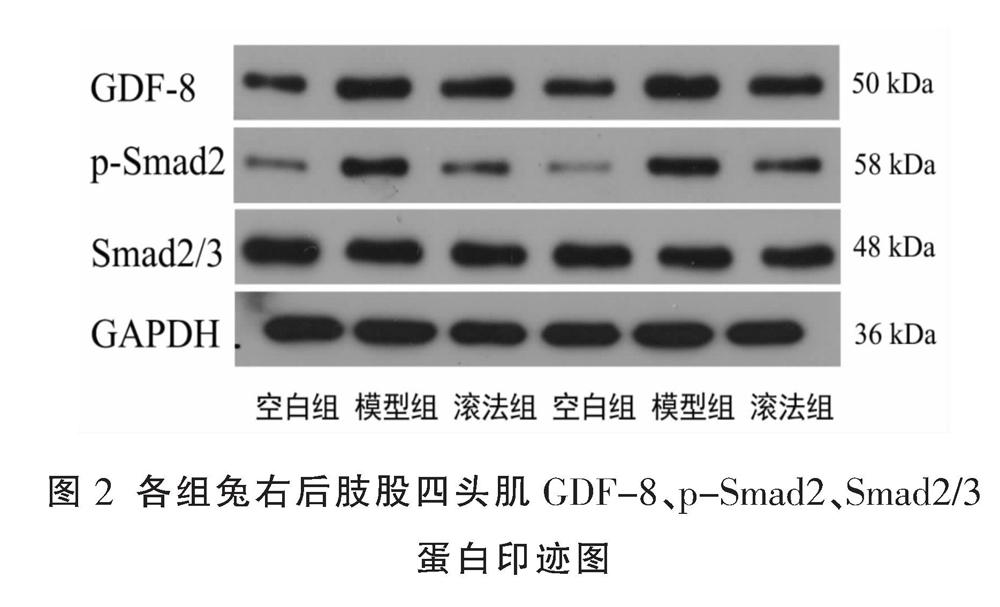

從圖2我們可以看出,政府是輿論的主導方,也應該是輿論治理中的協調方與解釋方。中央政府應及時協調各方力量,積極組織社會輿論引導工作。目前,互聯網已經深入基層社會,依靠互聯網平臺及時做好疫情事件報道與解釋工作是凈化輿論內容的關鍵之舉。經驗研究已經表明,在非典疫情的治理經驗中,非政府力量發揮了重要的作用。②因此,政府通過協調各方力量,構建“共筑、共治”的基層社會輿論治理模式已經迫在眉睫。村委會在疫情中的工作職責不應局限于事務性工作的落實,而應該積極開展鄉村輿論的疏導工作,致力于獲得村莊微信群中的話語權,對流言與小道消息給予及時的回應,以防止村民出現“哄搶”“盲目揣測”等謠言蠱惑下的非理智行為。此次疫情的突發,地方政府應該積極地汲取經驗教訓,出臺優惠政策、措施引進專業化社會力量通過多種方式(如“互聯網+”)參與到基層輿論治理之中。①專業化社會力量的參與,不僅能夠與政府一起構筑疫情輿論的正向宣傳,還能夠為鄉村中的人們提供專業化的心理慰藉與輿論疏導工作,進而將疫情對人們心理與生活的創傷降至最小。疫情期間,鄭村中有這樣一群人游離于主流媒體的視線之外,他們就是老年人。筆者在鄭村田野調查過程中發現,老年人基本上沒有人佩戴口罩,即便在疫情最嚴重的時期,他們也缺乏必要的自我防護意識,或者說是缺乏自我防護能力。因此,地方政府應該積極引入專業化社會力量如社會工作組織等承擔起老年人、殘障人士等弱勢群體的輿論疏導、心理慰藉和安全防護工作,讓社會能夠更好地聽到他們的聲音。

六、 總結與討論

新冠肺炎疫情的突發,再一次考驗了我國基層社會的治理水平,也凸顯了其中存在的一些問題。在互聯網時代,輿論治理是社會治理的重要領域,消極或虛假輿論對基層社會秩序的破壞力尤為巨大。當下,中國城鄉一體化進程與數字媒介的發展正在打破鄉土社會的傳統秩序規范,鄉土社會中人們的生活觀念、社會網絡、信息獲取習慣、認知途徑等都發生了顯而易見的轉變。尤其是隨著互聯網的發展與鄉土社會信息接收能力的增強,整個國家與社會的信息逐漸透明化。然而,由于鄉土社會中人們文化資本及數字空間生存經驗的缺乏,他們尚不具備辨識輿論信息權威性、真實性的能力,容易因虛假輿論形成群體恐慌。同時,通過對鄉村的田野研究筆者發現,盡管政府一直在通過各種方式、策略向人們傳播最真實的信息,但是人們仍然對“謠言及恐慌消息”有著強烈的偏好,鄉村中的人們更容易被虛假輿論所挾制。因此,營造突發公共危機事件中鄉土社會的良好輿論氛圍,凈化網絡平臺,建立良性的輿論“喚醒”及共治體系是政府未來很長一段時間內的工作重點。

基層社會輿論共治共筑模式的發展離不開宣傳教育工作的積極開展,農村在輿論宣傳工作開展過程中應拓展多種宣傳教育渠道,而不應該局限于僅使用大喇叭廣播的形式,而且這種簡單重復循環的播報方式極容易將整個村莊的疫情防控工作推向高壓狀態,會制造出極為緊張的環境氛圍。基層村委會應該起到模范帶頭作用,將“應上級要求”變為主動出擊,積極地了解村莊話語中突顯的輿論,密切關注并排查可能因虛假輿論引發的社會問題,并積極地聯系上級部門,做好輿論的回應工作。同時,村委會應該積極地告知并分享科學的、簡單易懂的防護知識供群眾學習,適時了解群眾的心理動向,聯系專業的社會化力量給予及時的幫助與心理疏導。此外,村委會也需要密切關注本村弱勢群體的生活狀況,了解他們心中所思所想,了解他們的實際需求,真正從社會實踐中開展服務,凈化村莊社會的輿論內容。

村民作為鄉土社會的主體,地方政府應該在條件允許的范圍內鼓勵村民自治,讓村民積極地去了解真實的疫情信息,實現鄉土社會中個體對個體的正向引導。更為重要的是,地方政府應該積極為村民與專業化社會力量搭建互動互通的信息平臺,讓村民實現基本的線上問診,并且在危機事件中及時為村民提供心理咨詢、生活幫助、輿論反饋等多項公共服務。這種“智慧治理”平臺的建設,也是共筑共治鄉村輿論的重要路徑。同樣,政府也應該通過引導網絡輿情積極地確保政令與信息的統一性,提升基層群眾的社會信任感,搭建群眾發聲的平臺,完善政府與群眾的信息共享機制,提升基層群眾在疫情期間的安全感。

本文運用個案研究的范式深描了基層村莊在疫情暴發過程中的一系列場景,透視了基層社會在應對疫情過程中的輿論治理模式。盡管本文難以涵蓋更多基層鄉村、社區在疫情防控期間的輿論情況,但一定程度上也能夠展現目前我國基層社會輿論治理的基本情形。此外,本文研究者出于自我防護的考慮以及政府在疫情期間對人員流動的管制等原因,未能更好地深入村民家庭內部進行田野觀察,因而在研究中存在著諸多信息的疏漏,不能更為全面地刻畫疫情期間村莊內部人們生活的全部場景。

(責任編輯:徐澍)