基于退役同步發電機組的無功補償接入點研究

呂金歷,孔 寧,白望望,馮智慧

(1.國網甘肅省電力公司經濟技術研究院,蘭州730050;2.蘭州理工大學 電氣工程與信息工程學院,蘭州730050)

隨著能源結構調整與可再生能源大規模發展,火電機組生存空間被持續壓縮。如果退役同步發電機組直接淘汰,將面臨資源大量浪費等問題。將退役同步發電機組改作調相機運行能夠有效解決以上問題,可在保證退役同步發電機組二次利用的同時,為系統提供更高的無功支撐,維持系統轉動慣量,提高系統穩定性。

同步發電機機組改作調相機運行時,運行地點保持原有廠址不變。因此,在其近區篩選合適的無功補償接入點是一個亟待解決的實際問題,同時也是充分發揮其無功補償作用的前提。結合同步調相機自身的運行特點,解決上述問題可參考無功補償裝置布點問題研究。關于布點問題的研究一般采用靜態電壓穩定分析方法,主要包括模態分析法[1]、U-Q 靈敏度法[2]、先導節點法[3]、向量場正規形理論[4]等。通過對系統進行靜態電壓穩定分析,辨識整個網絡的薄弱區域與關鍵節點,從而確定無功補償裝置的最佳安裝地點。在考慮暫態電壓穩定情況下的無功補償裝置布點研究中,大多以維持故障情況下電壓穩定為研究目標。文獻[5]以故障后極限切除時間為指標,通過優化配置來確定無功補償裝置的安裝地點。文獻[6]以計及負荷特性的模裕度指標為基礎,動態地搜索最佳無功補償裝置配置位置。部分文獻以軌跡靈敏度(Trajectory Sensitivity Index,TSI)為基礎,綜合考慮無功補償裝置的實際特性、節點電壓穩定的重要度和薄弱度,以確定最優布點方案[7-9]。以上研究均基于系統網絡整體進行研究分析,整個過程較為復雜。

為簡化無功補償裝置布點問題,部分研究通過對電力系統網絡進行分區,將無功補償裝置布點問題轉移到較小的分區內,以簡化分析過程[10-11]。文獻[12-13]以局部電壓穩定指標為依據,對系統網絡節點進行有效劃分,并通過靈敏度計算來識別系統關鍵節點。

本文提出一種基于退役同步發電機組的動態無功補償裝置接入點篩選方法。以電力系統節點阻抗為依據,計算節點間電氣距離,構成節點特征矩陣。對各節點特征進行層次聚類(Hierarchical Clustering)分析,實現節點自動分區。在確定退役同步發電機組所補償分區后,計算其所在分區內節點重要度指標值,按重要度將其排序,篩選關鍵節點為無功補償接入點。對IEEE-39 節點標準系統進行分析,驗證本文所提方法的有效性及可行性。

1 負荷節點分區

1.1 節點電氣距離

當電網內某個節點的變量發生變化時,其附近區域節點的運行狀態也隨之改變,這種關系稱為節點間的耦合性。在電力系統中,通常采用“電氣距離”來表示任意兩節點之間的電氣耦合程度,其值越小,耦合性越強。

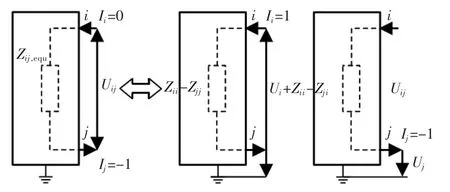

文獻[14]將電氣距離定義為電網絡中任意兩節點間的等值阻抗Zij,equ。當任一節點i 注入單位電流元,節點i 與j 之間的等值阻抗Zij,equ在數值上等于電壓Uij,如圖1所示。

圖1 電氣距離計算原理圖Fig.1 Principle diagram of electrical distance calculation

Zij,equ可采用系統節點阻抗矩陣元素表達,如式(1)所示:

式中:i、j 分別表示等值阻抗的起始節點和終點節點;Zij為節點阻抗矩陣中元素。

1.2 基于聚類分析的負荷節點分區

傳統的電力系統分區按照地域、所屬公司或服務對象等進行劃分,上下層級明確,便于整體規劃管理。但這樣的電網劃分并未考慮系統運行時的電氣特性。本文基于電氣距離,應用層次聚類算法對其進行分析,實現電網節點的有效劃分。

層次聚類是聚類算法的一種,通過對比數據點間的相似度程度,用一棵有層次的嵌套聚類樹來表示聚類結果。在聚類樹中,最底層為各個原始數據點,頂層是每一個聚類的根節點。聚類結果將數據集按照其內部特征分割成不同的類或簇,使得同一個簇內數據對象的耦合性盡可能大,不在同一簇內數據對象的耦合性盡可能小。

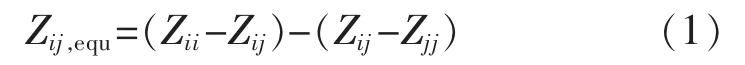

設X={x1,x2,…,xn}為待分類的節點集合,節點特征由兩節點間的電氣距離來定義。則節點特征矩陣如式(2)所示:

式中:矩陣內元素為電力系統兩節點間電氣距離,Znm,equ可以理解為第n 個節點的第m 個特征,即系統中n 節點與m 節點間電氣距離。本文將矩陣第n行定義為節點n 的特征集合,如式(3)所示:

根據每個節點的m 個特征,將負荷節點無功電壓分區轉化為節點聚類問題。層次聚類法可以對n節點的m 個特征進行數值分析,使得簇內節點耦合性強,簇間節點耦合性弱,以達到節點分區的目的。

基于電氣距離對電網絡節點進行層次聚類,實現節點分區,可以簡化退役同步發電機組無功補償接入點篩選問題。在確定補償分區后,僅需對分區內節點進行分析即可。

2 系統關鍵節點判定

2.1 局部電壓穩定指標

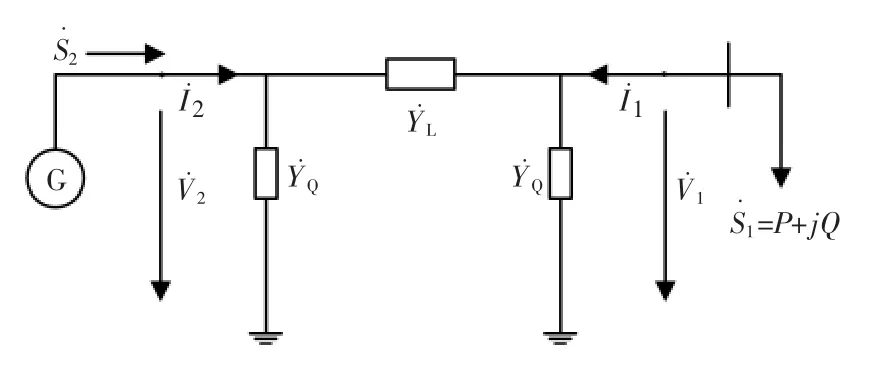

1986年P.Kessel 與H.Glavitsch 基于簡單兩節點線路模型,首次提出局部電壓穩定指標(L 指標),并將其推廣到多節點電力系統[15]。電網絡中兩節點電路模型如圖2所示。

圖2 兩節點線路模型Fig.2 Two node line model

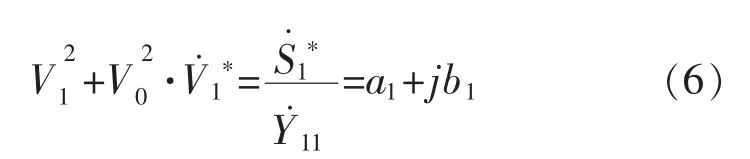

由系統導納矩陣可知:

式(4)可轉換為如下形式:

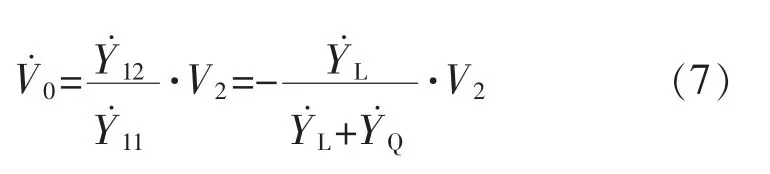

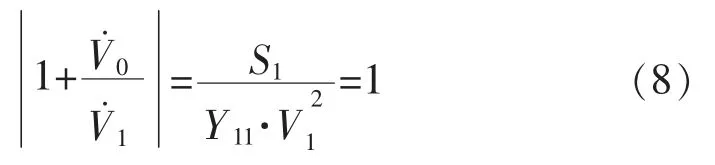

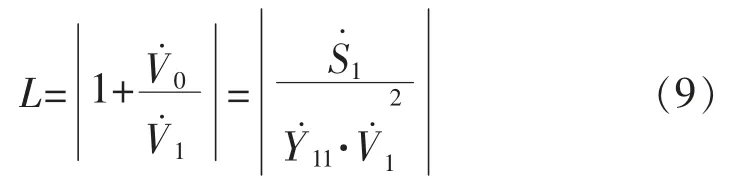

式中:* 表示共軛;a1,b1分別為實部和虛部;V0為等效電壓,其表達式如式(7)所示:

經過變換,可得兩節點系統的穩定極限為

因此,可將電壓穩定性評估指標用L 表示為

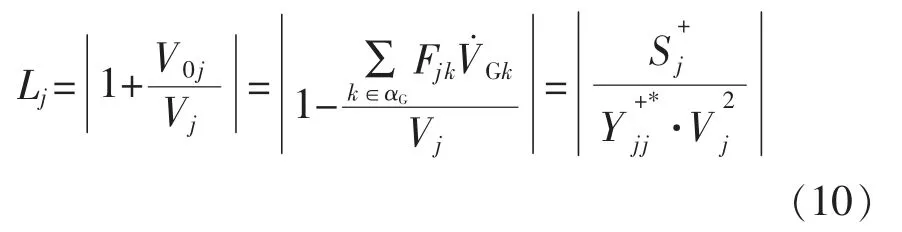

將L 指標拓展到多節點系統,且將網絡中所有節點進行分類。一類為發電機節點集合αG,另一類為負荷節點集合αL。則負荷節點j 的電壓穩定指標Lj可用式(10)表示:

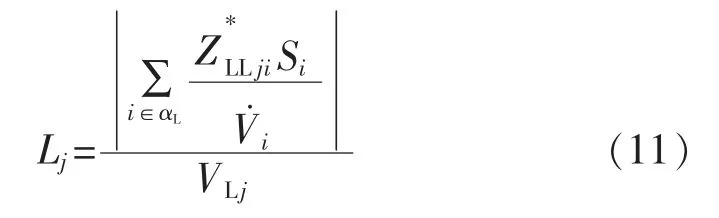

根據文獻[16],上述指標可轉換為:

式中:ZLLji為負荷節點i 與j 之間的互阻抗;為負荷節點i 的電壓相量;VLj為負荷節點j 的電壓幅值;Si為節點i 的系統負荷功率。

局部電壓穩定指標與系統節點電壓穩定性的關系如下:

(1)L<1,節點電壓穩定;

(2)L=1,節點電壓臨界穩定;

(3)L>1,節點電壓失穩。

2.2 節點重要度指標

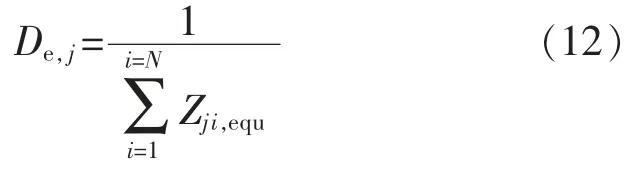

以電氣距離為基礎,定義系統中某一節點與其余節點間電氣距離之和的倒數De,j為電氣耦合度[14]:

De,j通過定量描述系統內任一節點j 與其余節點間的電氣距離之和的大小,可以反映節點j 與其余節點間耦合關系強弱。De,j值越大,表明節點j 與系統其它節點之間耦合性越強,該點的運行狀態變化對其它節點運行狀態影響越大。即該節點發生暫態失穩時易引發連鎖故障,是系統網絡中的關鍵節點。

為了將不同節點的De,j指標差異度放大,同時更加準確地描述節點特性,故需對每個節點電氣耦合度乘以適當的權重Wj。由于電壓穩定性評估指標L 越大,節點穩定性越差,所以可以用L 表示節點電氣耦合度的權重,即:

此處稱Wj為負荷節點的穩定系數。當系統處于正常運行狀態時,Wj取值范圍為[0,1]。Wj值越大,表明節點穩定程度越低,發生外部擾動時越容易失穩,所處位置更為關鍵。

定義節點重要度指標為

Fj可以更加清晰地反映電網中某一節點的重要性,指導退役同步機組篩選合適的無功補償接入點。

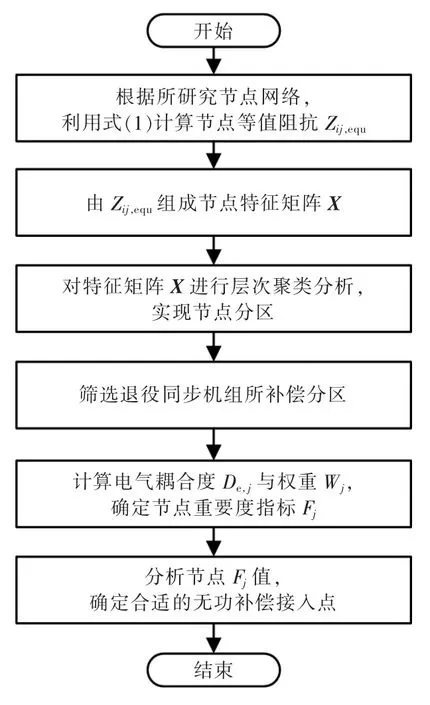

綜上所述,退役同步發電機組改作同步調相機運行時,無功補償接入點篩選流程如圖3所示。

圖3 無功補償節點篩選流程Fig.3 Screening flow chart of reactive power compensation nodes

3 算例分析

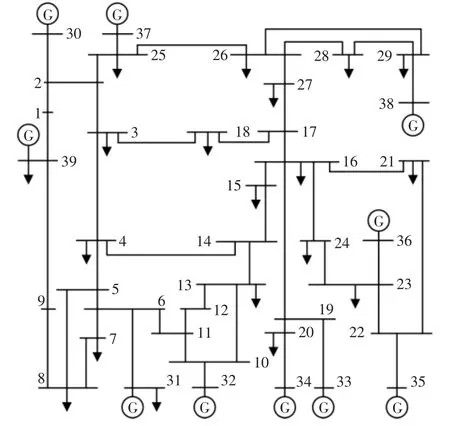

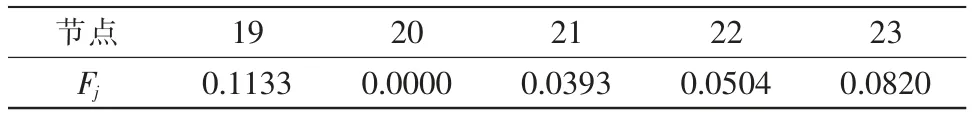

以IEEE-39 節點標準系統網絡為分析對象,驗證所提方法的可行性,其拓撲結構如圖4所示。

圖4 IEEE-39 節點系統網絡拓撲結構Fig.4 Network topology of IEEE-39 node system

圖中節點1-29 為系統負荷節點,30-39 為系統發電機節點。在系統標準運行方式下,基于系統節點阻抗計算得到負荷節點電氣距離如表1所示。

表1 負荷節點電氣距離Tab.1 Electrical distance of load node

由表1可知,負荷節點間電氣距離所組成特征矩陣為對稱矩陣,且對角線元素為零,即節點與自身耦合性最強。電氣距離用來反映節點間耦合關系的強弱程度,其值越大表明節點間耦合性越弱,越小表明節點間耦合性越強。

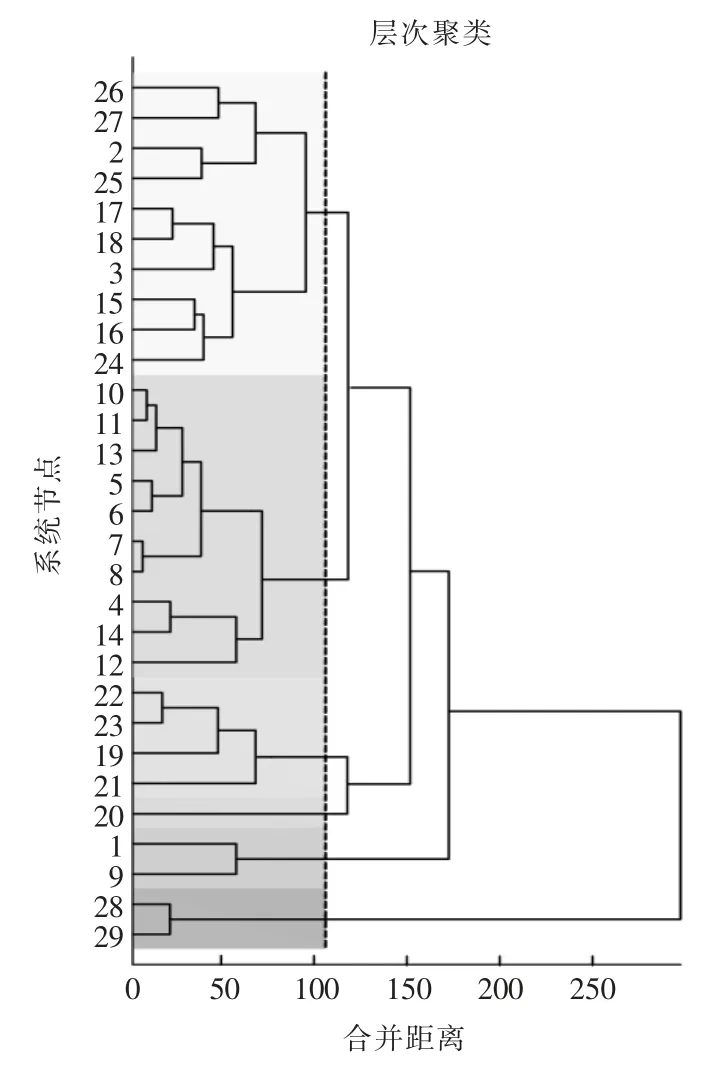

系統中任一節點與其余節點間電氣距離構成該節點的特征元素,進而形成特征矩陣,對其進行層次聚類,結果如圖5所示。

圖5 IEEE-39 節點系統聚類過程Fig.5 Clustering process of IEEE-39 bus system

經層次聚類分析后,系統負荷節點分區結果如表2所示。

表2 負荷節點分區結果Tab.2 Load node partition results

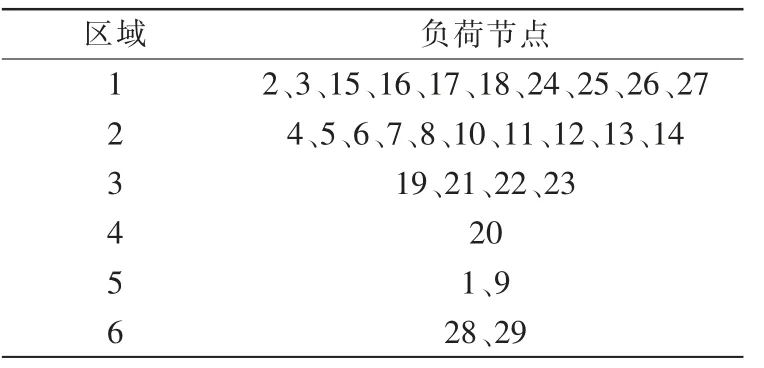

以負荷節點間的等效電氣距離為依據,進行層次聚類分析后得到6 個節點分區。其中節點20 為孤立節點,可將其按地理位置劃入區域3。節點地理位置分布及分區如圖6所示。

圖6 負荷節點分區圖Fig.6 Load node partition map

假設A、B 兩處為已退役電廠,為避免直接淘汰造成資源浪費,同時提高區域電力系統穩定性,故將廠內同步發電機組改成同步調相機,作為系統的無功補償裝置。

A、B 兩處廠址所處地理位置如圖6標注所示。根據其所在地理位置,選擇距離較近的節點分區為其無功補償區域,即A 廠針對分區2 進行無功補償,B 廠針對分區3 進行無功補償。對分區2、分區3內節點進行篩選,確定合適的無功補償接入點。

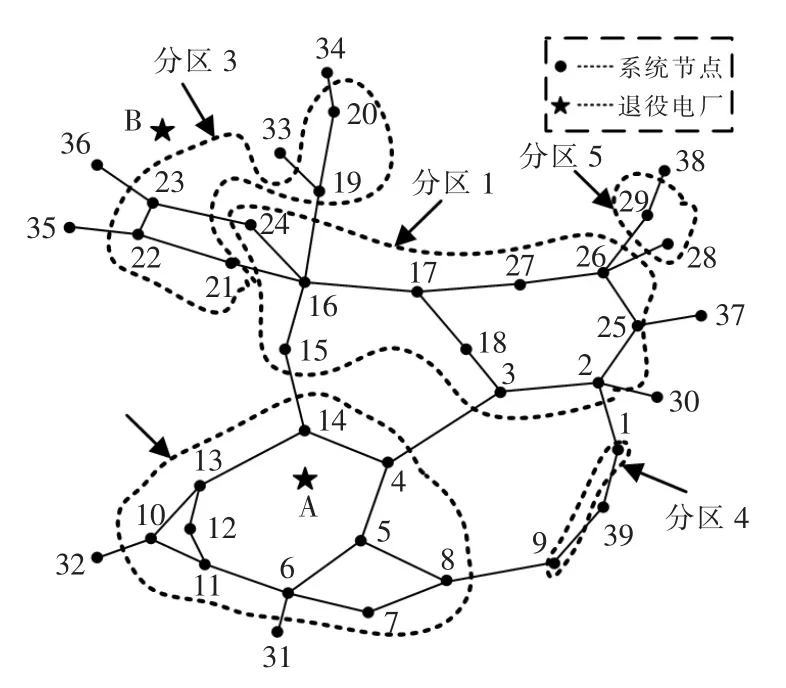

計算分區內節點重要度指標,如表3、表4所示。

表3 分區2 節點重要度指標FjTab.3 Node importance index Fj in partition 2

表4 分區3 節點重要度指標FjTab.4 Node importance index Fj in partition 3

按Fj值大小排序,分區2 內節點重要度依次為14,5,4,13,11,6,7,8,10,12,分區2 內節點重要度依次為19,23,22,21,20。節點14 為分區2 內重要度最高的節點,且與退役同步發電機組A 距離較近,選取其作為分區2 的無功補償接入點。節點19為分區3 內重要度最高的節點,但其距離退役同步發電機組B 距離較遠。綜合考慮補償線路基建費用及無功線路損耗等因素,選取次重要節點23 作為無功補償接入點。

退役同步發電機組接入篩選后的補償節點,可為系統提供無功支撐,提高系統運行穩定性。

4 結語

采用節點間等值阻抗間接描述兩點間電氣距離,構成節點特征矩陣,可以清晰地描述節點與系統間耦合性強弱;應用層次聚類分析,可快速、準確地將系統節點按內部耦合特性劃分為不同的分區。節點分區可簡化退役同步機組作調相機運行時的無功補償接入點篩選問題,縮小研究范圍;根據地理位置確定退役同步發電機組所補償分區,并通過計算分區內節點重要度指標,篩選出合適的無功補償點。節點重要度指標可清晰地辨識節點在所處分區內的關鍵程度,指導篩選合適的接入點。