山東地區金代彩瓷相關問題三則

趙冉

【關鍵詞】山東地區;金代彩瓷;紅綠彩瓷;垂肩冠;金三彩獅形器

【摘要】山東是金代紅綠彩瓷器發現較多的地區之一,但從目前發表的窯址考古資料來看,德州窯未發現確切的生產紅綠彩瓷的窯址,且出土紅綠彩瓷與磁州窯產品并無二致;淄博磁村窯出土紅綠彩瓷片數量有限,且與該窯其他產品的胎釉特征存在較大差異;棗莊中陳郝窯在調查時發現的“白釉紅花”器也未見于窯址正式發掘。因此,山東地區燒造紅綠彩瓷的證據并不充分。仕女俑是淄博窯金三彩較為多見的造型之一,結合文獻記載可知,大部分女俑所戴的倒U形冠飾可能就是流行于宋仁宗時期的“垂肩冠”。獅形器也是淄博窯金三彩中比較有特色的瓷器類別,其造型帶有明顯的佛教元素,除用作香爐外,可能還是寺廟或者家庭所用的供養之器,子口蓮座獅形器上面可能有文殊菩薩等佛教人物像。

*本文為2020年度山東省人文社會科學課題“山東淄博窯址調查與研究”(項目批準號:2020-NDLS-06)階段性研究成果

山東是我國古代陶瓷的重要產區,自北朝晚期開始燒造青瓷,目前已發現淄博寨里窯、棗莊中陳郝窯、臨沂朱臣窯等一批重要窯址。隋唐時期山東地區窯址數量增加,瓷器品種更加豐富,出現了白釉、黑釉、黃釉等釉色瓷器。宋代山東瓷業更為繁榮,白瓷成為主要產品,并一改之前質樸無華的風格,多見印花、刻花、劃花等裝飾類型。金代山東制瓷業進入鼎盛時期,淄博、德州、棗莊、泰安等地窯口規模進一步擴大,新出現絞胎、粉杠、白地黑花、彩瓷等瓷器品種。其中,從傳統的單色釉瓷器中脫穎而出的彩瓷是這一時期比較重要的品種之一,以德州窯紅綠彩和淄博窯金三彩為典型代表。然而,目前德州窯無正式考古發掘,淄博窯僅發掘了一處大街窯址[1],使得山東彩瓷的總體生產面貌仍比較模糊,一些關鍵性問題如產地、流通、用途等尚存在爭議。鑒于此,本文擬在分析相關文獻和考古資料的基礎上,對山東彩瓷的一些問題進行探討,以就教于方家。

一、山東紅綠彩瓷的發現及產地釋疑

紅綠彩瓷是一種低溫釉上彩瓷器,是在高溫白釉瓷或白地黑花瓷燒成之后,于白釉上用彩色勾畫或填涂出紋飾,再入窯低溫復燒而成,多由紅、綠、黃三種色彩構成,以紅彩為主。紅綠彩瓷在金代北方諸多窯場均有生產,尤以河北邯鄲磁州窯,河南禹州扒村窯、鶴壁集窯,山西高平八義窯等磁州窯系窯口較為集中[2]。紅綠彩瓷的流通范圍也較廣,在河北、河南、山西、山東等北方地區的墓葬、城市遺址、港口遺址和運河沉船中多有發現,安徽、湖北、江蘇、浙江等南方地區也出土有數量不等的紅綠彩瓷器。

山東是出土紅綠彩瓷器較多的地區之一。1954年曲阜楊家院出土了一對紅綠彩男女人物俑[3],這是山東地區最早見諸報道的紅綠彩瓷器。1988年成武房基遺址出土3件金泰和三年(1203)紅綠彩人俑,是為數不多的紀年紅綠彩瓷器,為確定紅綠彩的燒造時代提供了重要依據[4]。近年來,濟南、菏澤、德州、聊城等地在舊城改造過程中出土了眾多紅綠彩瓷器標本,在為相關研究提供了較為豐富的基礎資料的同時,也促使學界對山東紅綠彩瓷器的產地問題產生了新的思考。

德州是山東出土紅綠彩瓷器最多的地區。1954年,陳萬里先生在《宋代北方民間瓷器的卓越成就》一文中首次提出“德州窯”的概念,并稱該窯生產“在白釉上面施以紅綠二色”的紅綠彩瓷器[5],自此,山東地區出土的一些紅綠彩瓷器相繼被歸為德州窯產品[6]。此外,淄博磁村窯和棗莊中陳郝南窯的考古發掘中也出土了紅綠彩標本[7,8],故而學界多認為此二窯也是山東紅綠彩瓷器的產地。然而,筆者重新梳理相關文獻和材料后發現,山東這三處窯址生產紅綠彩瓷的證據并不充分。

首先,德州雖然陸續有紅綠彩瓷發現,但其窯址的具體位置一直不明。張鳳鳴等學者認為窯址應在德州原州城內西北隅,這里每逢夏秋大雨,地表就會沖出大量瓷片,在城市建設中也出土了大量包括紅綠彩瓷在內的瓷器和窯具,如1980年10月在德州液壓元件廠基建施工時出土一批淺藍釉、白釉瓷器和紅綠彩瓷俑[9]。2006年6月,由德州市文化局、德州市藏書協會、山東省考古研究所聯合組成的考古隊在德州方向機廠(原德州液壓元件廠)院內揭露出一個中下部比較完整的瓷窯遺址,出土了不同釉色的碗、盤以及匣缽、支釘、墊餅等窯具[10]。此次發掘被認為是找到了德州窯的窯址[11],2011年該窯址被德州市人民政府公布為市級文保單位,其資料在之后對紅綠彩瓷的研究中被多次引用[12,13]。然而,不少學者對這次發掘提出質疑。如郭學雷先生認為該窯生產紅綠彩瓷器的證據不足,從發表的圖片來看,德州窯與以往北方地區發現的同時期窯的結構不同,所謂的支燒工具從形制來看應為發簪、圍棋子等,且該窯未出土紅綠彩瓷器,因此德州發現的紅綠彩瓷很有可能來自其他窯口。他還進一步指出,金代德州地處南北水運之要沖,曾置磁博鎮,是瓷器交易中心,來自河北磁州窯,河南焦作當陽峪窯、禹州扒村窯以及山東淄博窯等窯場的瓷器都可以在這里通過水路分銷各地[14]。

筆者認為,德州發現的紅綠彩瓷很有可能來自磁州窯。磁州窯中的臨水窯和彭城窯是金代紅綠彩瓷的主要產地,也是距離德州最近的紅綠彩瓷窯場。邯鄲市峰峰礦區曾出土兩批紅綠彩瓷器,引起學界的廣泛關注[15]。2002年,峰峰礦區臨水三工區窯址發掘中出土一批紅綠彩瓷器,包括碗、盤和模塑人物,其中模塑人物中還有部分尚未著彩者以及二次低溫燒制的白地繪黑彩像[16]。2010年,峰峰礦區文物保管所對彭城半壁街瑞興花園窯址進行了發掘,出土有金代的白地黑花與紅綠彩瓷器,均以塑像為主,發掘人員推測白地黑花瓷是紅綠彩瓷的半成品[17]。這兩次發掘徹底解決了邯鄲及周圍地區出土紅綠彩瓷器的產地問題[18]。從瓷器特征來看,德州出土的紅綠彩瓷與臨水窯和彭城窯產品十分相似,均為白地釉下黑彩加釉上紅、綠彩,紅彩略呈棗紅色,人俑服飾、造型、神態也一致。另外,朱國慶先生提出,德州出土紅綠彩中有帶“焦三造”款識的文官像和帶“焦二記”款識的胡人像[10]。而焦家款識題銘的紅綠彩瓷器在臨水、彭城等地窯址中多有發現,河北磁州窯藝術館藏金代紅綠彩武將俑基座上有用礬紅彩書寫的“磁州臨水焦家造”款識,則進一步表明焦家款紅綠彩瓷器的產地就在臨水。

從瓷器運輸路線來看,磁州窯產品可通過水路順利到達德州。臨水、彭城位于滏陽河源頭。金元時期滏漳合流,金趙秉文《磁州石橋記》記載:“滏水西來,距城四十里而近,又五里東合于漳方。”[19]清康熙四十二年(1703)《磁州志》也記載:“往時漳滏合流在州東北五里開河村。”[20]根據相關研究,漳河下游河道大致分為南、中、北三支,金代除南支不顯外,北支自武強行西漢滹沱河中支故道,至青縣入運河,中支仍行隋唐中支河道,于東光匯入運河[21]。自臨水、彭城至東光的河道遺址中出土了大量磁州窯系瓷器。如:1975年邯鄲磁州鎮南開河村東發現元代沉船,出土瓷器379件,其中363件為磁州窯瓷器[22];1998年滄州東光碼頭鎮出土一艘沉船,其內發現瓷器及殘片160件,為北宋末年到金初觀臺窯產品[23];2002年東光碼頭鎮南運河故道再次發現宋代沉船,出土磁州窯瓷器及殘片160件[24]。這些裝有磁州窯瓷器的沉船應該都是自窯場出發經漳河進入運河后再南下或北上,而自東光沿運河南下50余公里便是德州。同時,前文所述出土紅綠彩瓷器的曲阜、成武、濟南、菏澤等地均在山東西部,距運河不遠,可能也均是通過運河進行瓷器運輸的。

其次,淄博窯出土紅綠彩瓷片是否為本地產品亦值得懷疑。20世紀70年代,淄博磁村窯金代地層中出土了一些紅綠彩瓷俑殘片,但簡報僅稱之為“加彩”,未見詳細描述[7]。近年來,淄博市博物館重新對這次發掘的資料進行了整理(成果尚未發表),發現紅綠彩瓷俑殘片15件,均為在燒成的白地黑花瓷器上填涂紅、綠彩,其中紅彩多有磨損脫落,有明顯的使用痕跡(圖一)。與同期該窯址出土的大宗產品碗、盤等對比,可發現兩者在胎釉特征上差異明顯,紅綠彩殘片上白釉的光亮度更高,胎體較薄,胎質更為細膩致密。而其后對該窯址的數次調查中均未發現紅綠彩瓷器標本[25],淄博地區的金代考古中也未發現其他紅綠彩瓷,故筆者以為,淄博磁村窯址發現的這些紅綠彩瓷標本難以斷定為該窯產品。

至于棗莊中陳郝窯燒造紅綠彩的問題,則更需謹慎看待。雖然在1978年對中陳郝窯進行調查時發現了“白釉紅花”器[8],但在窯址正式發掘中卻并未出土紅綠彩瓷器,后續公布的研究資料中也未見紅綠彩瓷的蹤影[26]。另外,《棗莊市博物館館藏文物精品集》中收錄的兩件標注為中陳郝窯址出土的紅綠彩人俑[27],經筆者咨詢得知,實為征集所得。故就目前所見材料來看,無法確定中陳郝窯是金代紅綠彩瓷器的產地之一。

綜上,目前山東所見紅綠彩瓷并非產自本地瓷窯。

二、淄博窯仕女俑倒U形冠飾的定名

金三彩是淄博窯的代表性瓷器,為素胎燒成后施彩釉再入窯復燒而成,釉色以黃、綠兩色為主,少量加褐彩,也有僅用黃彩者。造型不見碗、瓶等日用器物,而是以人物俑、枕、爐為主。

仕女俑是淄博窯金三彩較為多見的造型之一,博山大街窯曾有出土[1],博山城區建設工程中也多有發現[28]。多為戴冠著褙的立俑,面部飽滿圓潤,眉眼細長,雙目直視前方,手扶襟、執扇或抱物,有亭亭玉立之姿。俑身施黃綠釉,胎釉結合較為緊密,有的施釉不到底,俑身下部露胎。

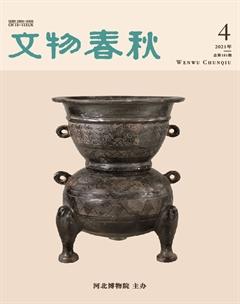

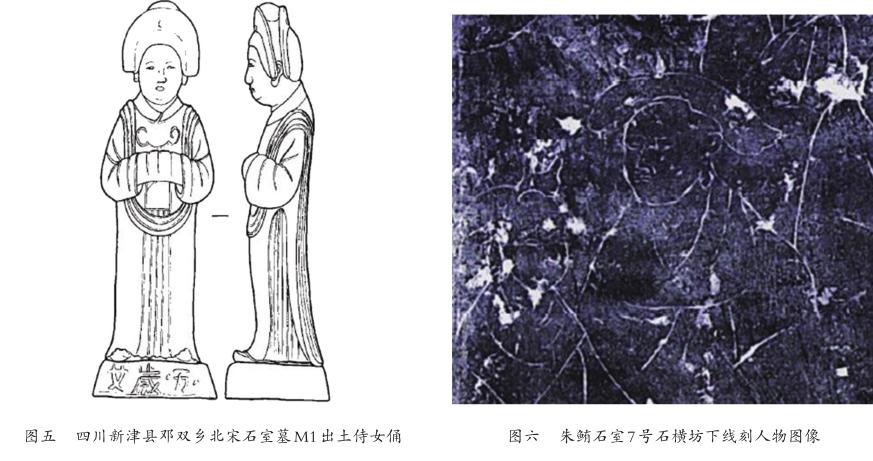

根據目前所獲資料,這些金三彩仕女俑大多數戴有一種整體呈倒U形的冠飾,冠兩側下垂至耳部,長度與頭部相當,素面,或以網格紋為地飾組珠紋(圖二)。此冠飾的形制較為特殊,與宋金時期壁畫、磚雕及女俑造型中常見的團冠、鳳冠等均有所不同:團冠一般呈扁圓形,頂部開口罩以網線,如淄博窯出土金三彩女俑(圖三)和河南禹州白沙宋墓一號墓前室東壁、后室東南壁和西南壁壁畫中的女性形象[29];鳳冠則呈鳳鳥形,兩側無下垂部分[30],如成武房基遺址出土金泰和三年(1203)紅綠彩女俑[4]、望野博物館藏紅綠彩貴婦俑(圖四)等。四川新津縣鄧雙鄉北宋石室墓M1出土的仕女俑戴有類似冠飾(圖五)[31],可知此類冠飾至少可追溯至北宋時期。結合相關史料,筆者認為,該冠飾可能為文獻記載中的“垂肩冠”。

《清波雜志》卷八“垂肩冠”條記載:“皇祐初,詔婦人所服冠,高毋得過七寸,廣毋得逾一尺,梳毋得逾尺,以角為之。先是,宮中尚白角冠,人爭效之,號‘內樣冠,名曰‘垂肩‘等肩,至有長三尺者,登車檐皆側首而入,梳長亦逾尺。”[32]類似記載也見于《續資治通鑒長編》[33]、《燕翼詒謀錄》[34]、《麈史》[35]等,可知垂肩冠在宋仁宗時期即已流行,冠飾長度不等。關于垂肩冠的形制,沈括《夢溪筆談》在記錄山東濟寧金鄉漢代墓地祠堂(即“朱鮪石室”)畫像石時有所提及:“婦人亦有如今之垂肩冠者,如近年所服角冠,兩翼抱面,下垂及肩,略無小異。”[36]該畫像石現藏山東石刻藝術博物館,其7號石橫坊下線刻女子所戴冠飾或即沈括所描述的類似垂肩冠者(圖六)[37],其形制確與淄博窯金三彩仕女俑冠飾較為相近。由此推知,淄博窯金三彩仕女俑所戴倒U形冠飾可能就是“垂肩冠”。

文獻稱垂肩冠流行于宋仁宗時期,但其后再不見于著錄,這可能與其被視為“服妖”而被禁用有關。《清波雜志》稱“議者以(垂肩冠)為服妖,乃禁止之”[32],《續資治通鑒長編》也稱“御史劉元瑜以為服妖,故請禁止之,婦人多被罪者”[33]。這種將“服妖”視為亡國先兆的言論自漢代便已出現,到兩宋之際更是興盛[38,39]。但金三彩垂肩冠女俑的出現,表明垂肩冠在北宋被禁之后仍繼續在金代女性中流行,意味著被前朝禁止的服飾在政權交替、時代變革后隨著管制的松弛又煥發出了新的活力。

三、金三彩獅形器之功用

金三彩獅形器最早發現于淄博大街窯址,博山八陡、東頂等窯址中也有發現。以淄博市博物館收藏的2件獅形器為例。其造型為胡人御獅,獅子作站立狀,挺拔威武,身披障泥,束革帶,背負直口折沿行爐或蓮花座,腳踏幾何形底座,通體施黃、綠釉或僅施黃釉(圖七)。關于其定名,相關研究較少且存在爭議:阮浩、滕衛稱其為“三彩獅形爐”[40],石峰稱其為“黃綠釉獅子燈”[41],胡秋莉、王珣則稱其為“獅座蓮花燈”,并認為其有別于當時常見的普通燈具,可能是百姓家用的佛前供器或寺廟用具[42]。

筆者認為,將獅形器定為爐是較為合理的。從器物形制來看,背負行爐的獅形器上部的寬折沿爐是宋金時期流行的行爐樣式,在宋金各大窯場都有燒造(圖八)。郭學雷也曾從造型和工藝出發,結合墓葬、塔基、窯址出土資料以及繪畫中的有關內容,判定耀州窯生產的寬弧沿或寬平沿、筒腹、高圈足器為爐而非燈[43]。另外,青州博物館藏金泰和四年(1204)石獅香爐(圖九),有貫穿獅身中部的八棱柱,棱柱各面飾花卉和吉祥圖案,頂端雕刻由8朵蓮瓣圍成的圓形香爐,底座刻75字題記,自稱“獅子香爐”[44],其形制與背負蓮花座的金三彩獅形器相近,故兩者的用途也應一致。

實際上,早在唐代便已經出現獅形香爐,宋代更是多見,雖然與五鳳爐、博山爐等爐型相比,獅形香爐出現較晚,但其流行時間卻最為長久[45]。此外,南宋趙蕃曾有詩贊耀州窯青瓷獅子蓮花香爐:“耀州燒瓷樸不巧,獅子座中蓮花繞”[46],雖然目前還未發現同樣造型的耀州窯瓷器,但其獅子、蓮花和香爐的組合為淄博窯蓮座獅形器很有可能是香爐的判斷提供了佐證。

獅子、蓮座等是常見于佛教造像的元素,因此獅形器應與佛教有一定的關聯,可能是信眾獻給寺廟的供奉用器。一方面,目前發現的獅形器雖然形制各異,但均與佛像或寺廟有關,如淄川博物館藏金三彩獅形器出土于淄川龍興寺舊址(圖一〇),聊城茌平元代窖藏三彩蓮花獅形器(圖一一)與鎏金銅菩薩像和影青瓷菩薩像同出[47]等。另一方面,宋金時期多見以香爐供養神佛的情況。前引趙蕃詩中所記之事即是宋仁宗將耀州窯青瓷獅子蓮花香爐賜予寺廟以作供養[46]。前文所述青州博物館藏金泰和四年(1204)石獅香爐的題記稱其為供養河平王水仙菩薩之用[44]。又如淄博博山青龍山麻莊村金泰和六年(1206)土地廟碑記中有“今于歲次丙寅季冬獻上土地大王香爐一座”[48]的記載。

此外,淄博市博物館藏蓮座獅形器上部為子口,其上可能有與之扣合的部分(見圖七,2)。淄博陶瓷琉璃博物館藏有一件大街窯金三彩女俑,女俑下部為高圈足仰蓮座,兩者以子母口相合(圖一二)。以此為參考,再結合獅形器的佛教屬性,筆者認為淄博窯的子口蓮座獅形器上部可能有佛教人物的俑像。

在佛教題材作品中,獅子經常與文殊菩薩相關聯,騎獅文殊菩薩的形象自北朝后期開始出現,盛唐時出現專門為文殊菩薩牽獅的馭者[49],宋金時期的佛教繪畫、造像中更為常見,如四川大足北山第136號窟南宋文殊菩薩像,獅身上托蓮座,菩薩跏趺坐于其上,獅旁為一馭獅人[50]。瓷器制品也不乏騎獅文殊菩薩造型,如1972年邯鄲市峰峰礦區金代窖藏出土的一批紅綠彩佛教瓷俑中就有由菩薩像與蓮臺、獅子坐騎組成的文殊菩薩像,秦大樹等學者認為,“這樣的佛像很有可能是替代家庭供佛事用的金銅佛像的瓷器制品”[15]。由此可知,部分淄博窯三彩蓮座獅形器上部可能承托有文殊菩薩像,除用作爐外,亦可作為寺廟或家庭的供養佛像使用。

附記:本文得到邯鄲市博物館馬小青老師、耀州窯博物館陳寧寧老師、淄博市博物館王濱和張偉偉老師的指導和幫助,謹致謝忱!

________________

[1]淄博市博物館.淄博市博山大街窯址[J].文物,1987(9).

[2]秦大樹,馬忠理.論紅綠彩瓷器[J].文物,1997(10).

[3]王衛丹.山東博物館館藏兩件紅綠彩人物俑[J].春秋,2015(3).

[4]蘇鳴.成武出土金代五彩瓷人[J].文物,1993(11).

[5]陳萬里.宋代北方民間瓷器的卓越成就[M]//陳萬里.宋代北方民間瓷器.北京:朝花美術出版社,1955:1.

[6]邵云,等.陶瓷[M].濟南:山東友誼出版社,2002:228.

[7]山東淄博陶瓷史編寫組.山東淄博市淄川區磁村古窯址試掘簡報[J].文物,1978(6).

[8]棗莊市文物管理站.山東棗莊古窯址調查[C]//文物編輯委員會.中國古代窯址調查發掘報告集.北京:文物出版社,1984:374—385.

[9]張鳳鳴,胡樹林,孫世英.宋代德州瓷窯之謎初解[C]//中國人民政治協商會議山東省德州市委員會文史資料委員會.德州文史:第七輯.德州:中國人民政治協商會議山東省德州市委員會文史資料委員會,1989:148—153.

[10]朱國慶.山東德州窯及紅綠彩產品的新發現[J].收藏,2007(11).

[11]張立明.運河文物資源集中展示利用的思考:以南運河德州主城區段為例[J].中國民族博覽,2020(14).

[12]呂軍,周高亮.金代紅綠彩的考古發現及其歷史傳承[J].中原文物,2011(3).

[13]張秉政.運河:中國隋唐大運河歷史文化考察[M].北京:北京時代華文書局,2019:281.

[14]郭學雷.紅綠彩創燒年代再認識[C]//深圳博物館.中國紅綠彩瓷器專題學術研討會論文集.北京:文物出版社,2011:14—15.

[15]秦大樹,李喜仁,馬忠理.邯鄲市峰峰礦區出土的兩批紅綠彩瓷器[J].文物,1997(10).

[16]邯鄲市文物保護研究所,峰峰礦區文物保管所.峰峰礦區臨水三工區瓷窯遺址發掘簡報[Z].邯鄲:邯鄲市文物保護研究所,峰峰礦區文物保管所,2010.

[17]邯鄲市文物保護研究所,峰峰礦區文物保管所.彭城鹽店磁州窯遺址發掘簡報[C]//河北省文物研究所.河北省考古文集:五.北京:科學出版社,2014:282—320.

[18]于陸洋,鄭建明.21世紀以來宋元時期北方加彩瓷窯址考古新進展[J].文物天地,2019(2).

[19]王新英.全金石刻文輯校[M].長春:吉林文史出版社,2012:634.

[20]蔣擢.磁州志:卷四[M].刻本.中國國家圖書館藏.1703(清康熙四十二年):2.

[21]吳忱.華北平原古河道研究[M].北京:中國科學技術出版社,1991:80.

[22]磁縣文化館.河北磁縣南開河村元代木船發掘簡報[J].考古,1978(6).

[23]馬小青.河北境內磁州窯的內河運輸[J].文物春秋,2005(5).

[24]藺玉堂.滄州出土宋代沉船[N].光明日報,2003-01-03.

[25]董健麗.山東淄博磁村窯址調查[J].中原文物,2010(3).

[26]山東大學歷史系考古專業,棗莊市博物館.山東棗莊中陳郝瓷窯址[J].考古學報,1989(3).

[27]王麗華.棗莊市博物館館藏文物精品集[M].濟南:山東人民出版社,2014:160—161.

[28]張光明,魏洪昌.淄博宋代彩瓷的發現與研究[J].臺灣故宮文物月刊,1996(5).

[29]宿白.白沙宋墓[M].北京:生活·讀書·新知三聯書店,2017:63—64.

[30]柳青.略論金代紅綠彩宗教元素瓷塑[J].華夏考古,2021(1).

[31]成都市文物考古研究所,新津縣文物管理所.新津縣鄧雙鄉北宋石室墓發掘簡報[C]//成都市文物考古研究所.成都考古發現:2002.北京:科學出版社,2004:393.

[32]劉永翔.清波雜志校注[M].北京:中華書局,1994:338.

[33]李燾.續資治通鑒長編:卷一百六十七[M].北京:中華書局,2004:4019.

[34]王栐.燕翼詒謀錄:卷四:婦人冠梳[M].北京:中華書局,1981:35.

[35]王得臣.麈史:卷上:禮儀[M].上海:上海古籍出版社,2012:15.

[36]胡道靜.夢溪筆談校證:卷十九:器用[M].上海:上海古籍出版社,1987:630.

[37]山東省石刻藝術博物館.朱鮪石室[M].北京:文物出版社,2015:122.

[38]班固.漢書:五行志中之上[M].北京:中華書局,1964:1353.

[39]李靜紅.宋代女性“服妖”現象探析[J].衡水學院學報,2014(6).

[40]阮浩,滕衛.博山大街窯址出土宋金三彩器賞析[J].收藏界,2013(12).

[41]石峰.淄川出土獅子燈考[C]//宓傳慶,武振偉,于崇遠.集腋成裘:淄博市可移動文物研究論文集:2014—2017.濟南:齊魯書社,2018:141—147.

[42]胡秋莉,王絢.館藏淄博窯瓷器選介[J].文物天地,2017(1).

[43]郭學雷.關于耀州窯等窯口所產“燈”的正名及相關問題[J].文博,1999(6).

[44]青州博物館.青州博物館[M].北京:文物出版社,2003:187.

[45]揚之水.兩宋香爐源流[J].中國典籍與文化,2004(1).

[46]趙蕃.鑒山主以天圣宣賜行道者五百金裝羅漢、青瓷香爐為示復用韻[M]//北京大學古文獻研究所.全宋詩:第49冊.北京:北京大學出版社,1998:30497.

[47]聊城地區博物館.山東茌平縣發現一處元代窖藏[J].考古,1985(9).

[48]淄博市政協文史資料委員會,博山區政協文史資料委員會.淄博石刻[M].淄博:淄博市政協文史資料委員會,博山區政協文史資料委員會,1998:102.

[49]孫曉崗.文殊菩薩圖像學研究[M].蘭州:甘肅人民美術出版社,2007:50.

[50]于明.中國美術全集:工藝卷:下[M].西寧:青海人民出版社,2003:100.

〔編輯:張曉虹;責任編輯:谷麗珍〕