肝癌肉瘤合并肝細(xì)胞癌1例報(bào)告

李 日, 郭懷斌, 梁 澤, 李 娜, 溫軍業(yè), 張萬(wàn)星

1 華北理工大學(xué) 研究生學(xué)院, 河北 唐山063000; 2河北省人民醫(yī)院 肝膽外科, 石家莊 050051

1 病例資料

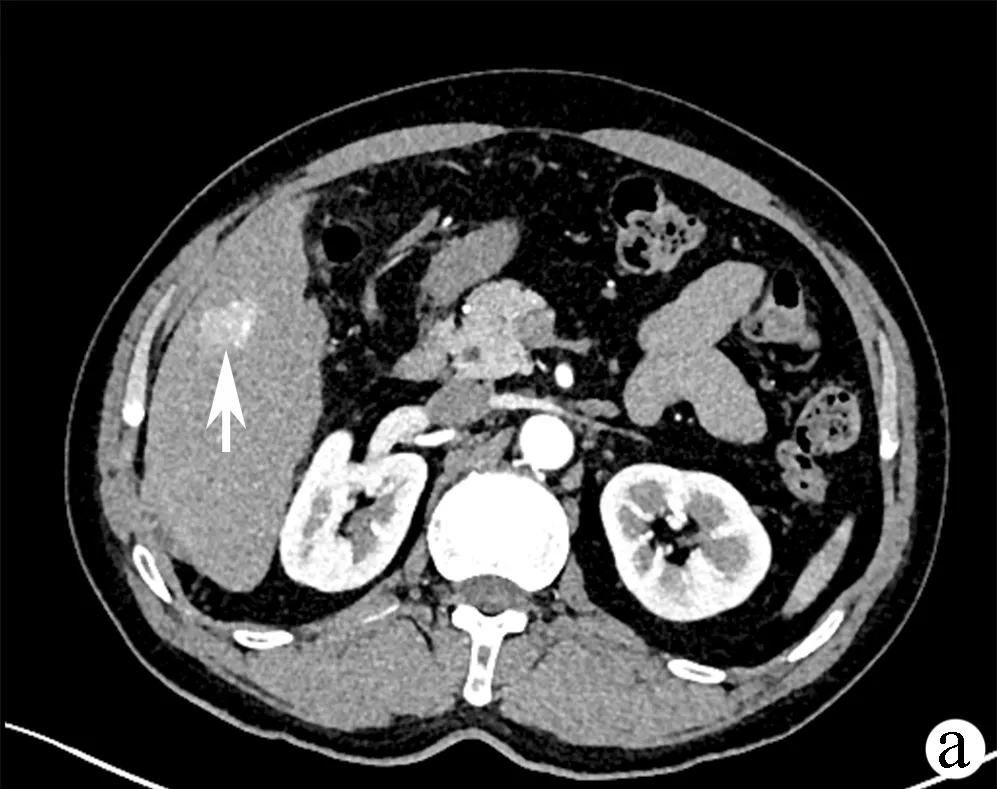

患者男性,56歲,間斷上腹痛2周于2020年8月16日入院。2周前無(wú)明顯誘因出現(xiàn)上腹部間斷脹痛,就診于當(dāng)?shù)蒯t(yī)院,查肝膽核磁發(fā)現(xiàn)肝占位。遂就診于河北省人民醫(yī)院,患者既往3個(gè)月前工地干活時(shí)手推車(chē)撞擊上腹部,當(dāng)時(shí)自覺(jué)左上腹痛,未予重視,1周前在當(dāng)?shù)蒯t(yī)院檢查發(fā)現(xiàn)HCV抗體陽(yáng)性。入院后查體皮膚及鞏膜無(wú)黃染,無(wú)蜘蛛痣,有肝掌,右上腹壓痛,余腹部查體未見(jiàn)明顯異常。肝功能Child-Pugh A級(jí),腫瘤標(biāo)志物:AFP 8.4 ng/ml,CA19-9 104.9 U/ml,HCV核酸定量檢測(cè)2.98×103U/ml。肝膽胰脾CT平掃+增強(qiáng)顯示:肝S5動(dòng)脈期見(jiàn)結(jié)節(jié)狀明顯強(qiáng)化密度影(圖1a)。肝右后葉及被膜下可見(jiàn)類圓形低或稍高密度影,邊界欠清,增強(qiáng)后未見(jiàn)強(qiáng)化,門(mén)靜脈期強(qiáng)化程度明顯減低(圖1b)。肝膽MRI+增強(qiáng):肝S5異常信號(hào),DWI呈高信號(hào),動(dòng)脈增強(qiáng)期可見(jiàn)明顯強(qiáng)化。肝右后葉及被膜下多發(fā)異常信號(hào)(較大者約66 mm×69 mm×65 mm),DWI呈現(xiàn)不均勻高信號(hào),病變呈壞死組織表現(xiàn),內(nèi)部增強(qiáng)未見(jiàn)明顯強(qiáng)化,壞死中心區(qū)域信號(hào)較周邊信號(hào)稍高,邊緣可見(jiàn)強(qiáng)化,腫物邊緣T1相有高信號(hào)表現(xiàn),考慮為出血可能(圖1c、d)。吲哚菁綠實(shí)驗(yàn)(ICG)15 min滯留率為18.5%。

注:a,肝臟CT動(dòng)脈期,箭頭所示為肝S5段腫物呈結(jié)節(jié)狀強(qiáng)化密度影;b,CT可見(jiàn)肝右后葉及被膜下類圓形低或稍高密度影,增強(qiáng)后未見(jiàn)強(qiáng)化;c,肝臟MRI,箭頭所示為肝右后頁(yè)可見(jiàn)大塊壞死區(qū),中心區(qū)域信號(hào)較周邊信號(hào)稍高;d,肝右后葉MRI增強(qiáng)見(jiàn)周邊略微強(qiáng)化影。

多學(xué)科協(xié)作(multiple disciplinary team,MDT)專家組討論認(rèn)為,患者肝S5段原發(fā)性肝癌診斷明確;肝右后葉被膜下腫物結(jié)合外傷史考慮肝外傷后血腫機(jī)化可能性大;肝右后葉低回聲結(jié)節(jié),超聲造影灌注充盈好,考慮為血管瘤或肝臟局灶性結(jié)節(jié)增生可能,亦不除外惡性腫瘤。體力狀況評(píng)分:0分;Child-Pugh評(píng)分5分。經(jīng)討論認(rèn)為可行肝S5腫瘤局部根治性切除術(shù),術(shù)中探查明確肝右后葉腫物性質(zhì)。術(shù)中見(jiàn)肝右后葉膈面有血腫約7.0cm×7.0cm,其旁可見(jiàn)一腫物突出肝表面,大小約4.0cm×4.0cm×1.5cm,切取部分組織送檢。術(shù)中進(jìn)行超聲檢查肝臟,肝S5近肝前緣可見(jiàn)一直徑2.2 cm結(jié)節(jié),肝右后葉結(jié)節(jié)其內(nèi)僅少量液性回聲。術(shù)中冰凍病理報(bào)告為惡性腫瘤,結(jié)合術(shù)前ICG15 min滯留率18.5%,決定行肝右后葉切除+S5段腫瘤局部根治性切除,術(shù)中應(yīng)用蒸餾水沖洗腹腔。手術(shù)完畢檢查標(biāo)本,肝右后葉腫瘤包膜完整,切緣距腫瘤2 mm,肝S5段腫瘤包膜完整,切緣距腫瘤>1 cm(圖2)。

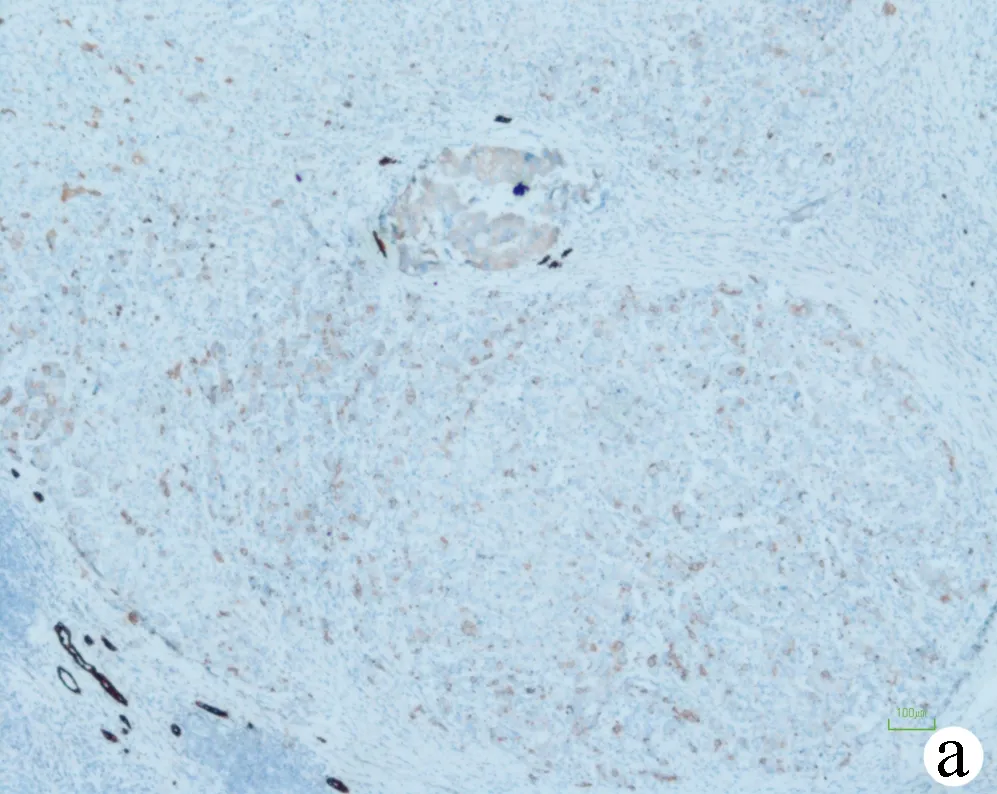

術(shù)后病理診斷為:(1)肝S5段肝細(xì)胞癌,粗梁型及團(tuán)片型、Ⅲ級(jí),未見(jiàn)衛(wèi)星結(jié)節(jié),免疫組化染色CKpan、CK19陽(yáng)性,為肝細(xì)胞癌的典型表現(xiàn),Ki-67活躍區(qū)20%(圖3a)。(2)肝右后葉癌肉瘤(肝細(xì)胞癌,粗梁型及團(tuán)片型,Ⅲ級(jí)+肉瘤樣癌+梭形細(xì)胞肉瘤),周?chē)谓M織見(jiàn)衛(wèi)星結(jié)節(jié)3個(gè)(圖3b),免疫組化染色:梭形細(xì)胞肉瘤Vimentin(+)、CD10(+)、Ki-67 50%(圖3c);肝細(xì)胞癌CKpan(+)、CK19(+)、HepPar-1(+)、 CD10(+)、Ki-67 60%(圖3d);肉瘤樣癌CKpan(+)、CK19(+)、Vimentin(+),HepPar-1(-)、CD10(弱+)、 Ki-67 60%(圖3e、f)。(3)肝組織切緣未見(jiàn)腫瘤。

注:a,肝S5段腫物CK染色陽(yáng)性(免疫組化染色,×40);b,肝右后葉HE染色,左側(cè)箭頭所指為梭形細(xì)胞肉瘤,右側(cè)箭頭所指為肝細(xì)胞癌(HE染色,×40);c, 肝右后葉腫物Vimentin染色陽(yáng)性(免疫組化染色,×100);d,肝右后葉腫物CK染色陽(yáng)性(免疫組化染色,×100);e,肝右后葉肉瘤樣癌細(xì)胞Vimentin染色陽(yáng)性(免疫組化染色,×100);f,肝右后葉肉瘤樣癌細(xì)胞CK表達(dá)陽(yáng)性(免疫組化染色,×100)。

患者術(shù)后持續(xù)低蛋白血癥及貧血狀態(tài),雙下肢凹陷性水腫,反復(fù)輸注白蛋白、輸血仍無(wú)法糾正。考慮腫瘤破裂有造成腹腔種植的可能,手術(shù)后第7天行連續(xù)3 d的腹腔熱灌注治療,首次應(yīng)用43 ℃鹽水4000 ml,灌注1 h,第2次洛鉑30 mg加入43 ℃鹽水4000 ml(15 mg/m2),灌注1 h,第3次氟尿嘧啶1 g加入43 ℃鹽水4000 ml(0.5 g/m2),灌注1 h,患者未訴不適癥狀,灌注液呈血性,提示預(yù)后不良。術(shù)后第28天復(fù)查腹部增強(qiáng)CT提示腹腔內(nèi)大網(wǎng)膜密度增高并多發(fā)軟組織結(jié)節(jié),考慮為腹膜轉(zhuǎn)移,且患者感染指標(biāo)持續(xù)升高,暫不能耐受抗腫瘤治療,患者要求回當(dāng)?shù)蒯t(yī)院繼續(xù)保守對(duì)癥治療。經(jīng)隨訪得知患者于術(shù)后1個(gè)半月去世。

2 討論

原發(fā)性肝癌肉瘤(hepatic carcinosarcomas,HCS)是一種侵襲性腫瘤,常以上皮性和間葉性惡性腫瘤成分并存為其特征。世界衛(wèi)生組織明確將HCS定義為“含有癌細(xì)胞成分和肉瘤成分緊密混合物的惡性腫瘤”。本病例肝右后葉由上皮和間葉成分構(gòu)成,上皮細(xì)胞成分為粗梁型及團(tuán)片型排列的高分化的肝細(xì)胞癌,間葉成分由大量異型性明顯的梭形細(xì)胞構(gòu)成,病理切片上可見(jiàn)癌區(qū)、肉瘤區(qū),兩區(qū)病變界限分明無(wú)移行過(guò)渡,并且發(fā)現(xiàn)另一類型兼有上皮和間葉形態(tài)特征的腫瘤細(xì)胞,其免疫組化兼有上皮和間質(zhì)的雙重特性,為肉瘤樣癌的表現(xiàn),目前國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)于肉瘤樣癌的觀點(diǎn)趨近一致,認(rèn)為其本質(zhì)為一種特殊的癌,起源于上皮源性細(xì)胞,肉瘤樣成分為癌的化生,肉瘤樣癌中的梭形細(xì)胞成分仍保留肝細(xì)胞癌的特征,沒(méi)有進(jìn)一步分化。該患者病理同時(shí)包括了癌、肉瘤及肉瘤樣癌3種不同組分,免疫組化上3種組分都表現(xiàn)出CD10陽(yáng)性,作者認(rèn)為3種組織可能都來(lái)源于肝細(xì)胞,所報(bào)道的病例病理所示支持癌肉瘤為單克隆起源。

關(guān)于癌肉瘤的來(lái)源存在多種假設(shè),“結(jié)合”理論表明腫瘤組織由多能干細(xì)胞發(fā)展而來(lái),進(jìn)一步分化成癌細(xì)胞及肉瘤成分,從細(xì)胞遺傳學(xué)角度來(lái)講,該腫瘤組織為單克隆來(lái)源;“轉(zhuǎn)化”理論同樣為單克隆來(lái)源,但與“結(jié)合”理論不同的是,癌肉瘤的發(fā)生是由部分癌細(xì)胞轉(zhuǎn)化為肉瘤成分;Yamamoto等[1]曾用免疫組化的方法對(duì)1例HCS患者的腫瘤組織進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)存在較多的過(guò)渡組分,推測(cè)該癌肉瘤的形成是轉(zhuǎn)化的結(jié)果即癌肉瘤的單克隆來(lái)源。同樣,Zhang等[2]通過(guò)使用靶向下一代測(cè)序技術(shù)對(duì)13例HCS的雙相成分進(jìn)行分子分析,發(fā)現(xiàn)了兩種腫瘤成分的克隆相關(guān)性,支持了HCS的單克隆來(lái)源假說(shuō)。尚有研究[2-3]認(rèn)為癌肉瘤為多克隆起源,“碰撞”理論表示不同來(lái)源的癌和肉瘤成分相互侵襲,強(qiáng)調(diào)腫瘤組織的發(fā)生為多克隆來(lái)源。之后Gu等[3]對(duì)3例HCS的標(biāo)本進(jìn)行病理學(xué)研究,發(fā)現(xiàn)在梭形細(xì)胞和肝癌細(xì)胞中均不存在轉(zhuǎn)化區(qū),且通過(guò)雜合性缺失和微衛(wèi)星不穩(wěn)定性技術(shù)證實(shí)了腫瘤成分來(lái)自兩個(gè)獨(dú)立的克隆,即該3例癌肉瘤均為多克隆來(lái)源。

HCS是肝癌亞型中的一種,由于HCS中的肉瘤元素具有高侵襲性,因此該類患者的預(yù)后比肝細(xì)胞癌更差,國(guó)內(nèi)外關(guān)于該疾病的研究多限于個(gè)案報(bào)道。通常無(wú)法利用CT和MRI區(qū)分不同組織病理學(xué)類型的肉瘤,但這些腫瘤的某些CT和MRI 特征以及臨床發(fā)現(xiàn)可能有助于診斷。該患者核磁雖無(wú)肉瘤特征性的“火焰狀”強(qiáng)化改變,但MRI可見(jiàn)腫物呈現(xiàn)較大范圍壞死表現(xiàn),壞死中心區(qū)域信號(hào)較周邊信號(hào)稍高,周邊有少量強(qiáng)化表現(xiàn),在一定程度上提示右后葉物可能是惡性組織。曾勇超等[4]認(rèn)為病例影像學(xué)表現(xiàn)的差異可能與腫瘤細(xì)胞的占比以及分布情況有關(guān)。有研究[5]認(rèn)為,CT通常顯示低密度且通常為異質(zhì)性腫塊,靜脈內(nèi)給藥后不均勻且通常為周邊增強(qiáng)對(duì)比,顯示出囊性變性的區(qū)域。陳濤等[6]認(rèn)為MRI檢查發(fā)現(xiàn)肝臟邊界清晰的巨大包塊,強(qiáng)化顯著,信號(hào)不均勻伴中央壞死及出血,周?chē)写笮〔坏榷喟l(fā)囊變伴囊內(nèi)出血時(shí),應(yīng)高度警惕HCS的可能。

精準(zhǔn)肝臟外科手術(shù)切除是原發(fā)性HCS治療的首選方法[7]。對(duì)于本例患者,術(shù)中作者對(duì)不明原因的病灶果斷進(jìn)行術(shù)中冰凍病理,并進(jìn)行了術(shù)中超聲,其優(yōu)勢(shì)在于腫瘤定位、定性的準(zhǔn)確性,確定腫瘤界線和深度,并確立腫瘤與周?chē)艿年P(guān)系,進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)微小的病灶,保證手術(shù)安全性,盡可能使切緣達(dá)到R0切除。作者完整切除了腫瘤并進(jìn)行了術(shù)中蒸餾水沖洗及術(shù)后腹腔熱灌注治療,目前多數(shù)學(xué)者經(jīng)臨床試驗(yàn)認(rèn)為術(shù)中使用蒸餾水或五氟尿嘧啶沖洗腹腔能夠有效預(yù)防癌腹膜轉(zhuǎn)移的發(fā)生。同時(shí),腹腔熱灌注治療也是預(yù)防腹膜癌較為安全的治療方案,但是對(duì)于該患者,熱灌注并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的療效,分析認(rèn)為:(1)可能由于肉瘤惡性程度高,灌注應(yīng)用的化療藥物不能抑制其進(jìn)展;(2)灌注液入腹腔后的溫度難以把控,加上患者腹腔有較多腹水,熱灌注療效不顯著,最終患者仍發(fā)生腹膜轉(zhuǎn)移。有日本學(xué)者[1]對(duì)已經(jīng)報(bào)道的HCS文獻(xiàn)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)手術(shù)治療可明顯延長(zhǎng)患者的生存時(shí)間,但即使進(jìn)行手術(shù),大多數(shù)患者在1年內(nèi)死亡,中位生存時(shí)間僅為6個(gè)月,雖然治愈性切除療效明顯,但大多數(shù)患者,包括腫瘤早期患者,均表現(xiàn)出早期復(fù)發(fā)和預(yù)后不良,平均復(fù)發(fā)時(shí)間為4.9個(gè)月[8]。HCS的細(xì)胞成分復(fù)雜,分化差,經(jīng)血性轉(zhuǎn)移及肝內(nèi)轉(zhuǎn)移率高,手術(shù)時(shí)多伴有血管的侵犯,因此,即使符合米蘭標(biāo)準(zhǔn),也不主張行肝移植治療[9]。Orlando等[10]統(tǒng)計(jì)的歐洲肝臟移植登記處中22例接受肝移植的肝肉瘤患者,大多數(shù)早期復(fù)發(fā)而死亡,存活期僅為7.2個(gè)月,且沒(méi)有患者存活超過(guò)2年。

HCS是一種罕見(jiàn)的惡性疾病,預(yù)后較差。首選的治療方式是早期手術(shù)切除,有時(shí)與輔助化療和/或放療結(jié)合。由于該疾病病例數(shù)較少,對(duì)當(dāng)前治療的有效性知之甚少。需要更多的病例進(jìn)行更深入的研究,才能夠闡明這種罕見(jiàn)的臨床疾病。希望通過(guò)介紹該病例,對(duì)HCS的診斷及臨床管理提供幫助,并進(jìn)一步了解相似病例中HCS的進(jìn)展。

利益沖突聲明:所有作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻(xiàn)聲明:李日負(fù)責(zé)收集病例,資料分析,撰寫(xiě)論文;郭懷斌、梁澤、李娜、溫軍業(yè)參與收集數(shù)據(jù),修改論文;張萬(wàn)星負(fù)責(zé)擬定寫(xiě)作思路,指導(dǎo)撰寫(xiě)文章并最后定稿。