那個年代,大家為什么愛去法國留學

尤蕾

1920年6月25日,陳公培從上海坐船前往法國馬賽。他隨身攜帶的,除了陳獨秀給留法勤工儉學的長子陳延年的一封家書,還有一份剛剛擬出的黨綱草案。

100年前,馬賽是大多數留法勤工儉學生到達法國的第一站,他們在這里下船,開始自己在法國的學習和生活。

1919年春天到1921年1月,共有20批總計1800多名留法勤工儉學生以同樣的方式漂洋過海。幾十年后,他們之中出現了新中國的總理、共和國的元帥、改革開放的總設計師……

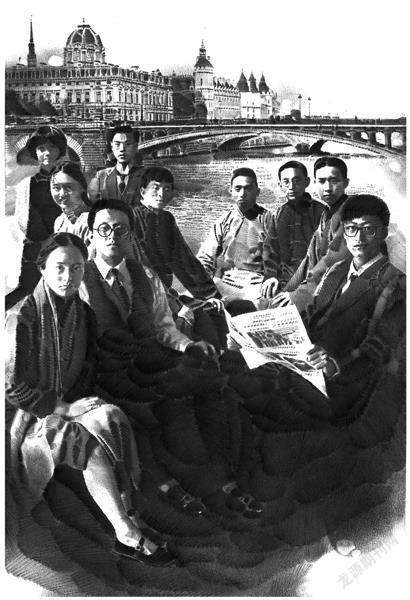

紀錄片《留法歲月》拍攝到大量珍貴史料,試圖通過重返歷史現場,還原歷史人物,真實再現留法學子在法國的歷程。

他們是當時的“后浪”。在那個以啟蒙和革命為主流的大變革時代,留法學子們遠離祖國,在法蘭西這片土地上,上演了諸多關于個人與時代、當下與未來、夢想與奮斗的故事。

站在新世界的入口

對于這場留法勤工儉學運動,《留法歲月》制片人、總撰稿池建新反復提起一個名字:李石曾。1902年,清朝重臣李鴻藻之子李石曾赴法留學,成為中國留法學生第一人。在巴黎,李石曾創(chuàng)辦華法教育會,成立中國豆腐公司,在華工中實行“以工儉學”。在國內,他在北京建立“留法儉學會”,在保定布里村創(chuàng)辦“留法工藝學校”,在育德中學設立“留法高等工藝預備班”。

“正辟留學途徑,造福貧寒子弟”,這些舉動猛烈沖擊著中國幾千年文化教育的舊傳統(tǒng),打破了只有權貴官宦子弟能夠出洋留學的慣例。1919年3月開啟的留法勤工儉學運動,“只需要留學生自籌400塊大洋”。

這使得平民青年獲得了絕佳的改變命運的機會。同時,中國社會的劇烈變化與青年對于新思想的追隨,也與此前歐美社會變革的余波相承接。19世紀以來,歐洲發(fā)生了連番遞變——貴族逐漸沒落,工人規(guī)模壯大,知識分子提出變革主張,推行義務教育,培養(yǎng)工黨骨干,工人運動迭起。

從歐美傳導至中國的帶有濃厚理想色彩的思想,再加上五四運動的推廣,為苦于尋求出路的中國平民青年提供了改造社會的方向。五四運動不少活動分子或領袖成了勤工儉學生。鄭超麟就曾在回憶錄中寫道:“他們一定同我一樣,想飛,想走出本省,甚至本國;但也一定是同我一樣沒有‘翅膀去飛。勤工儉學的呼號,絕不是對著曠野叫喊的。”

民國初年,工讀思想、“勞工神圣”思想同步并進,互為表里,結合青年熱切的留學愿望,推動了留法勤工儉學大潮的出現。

在巴黎,生平第一次見到地鐵的農家青年何長工,仿佛站在新世界的入口。他驚異于經過塞納河的地下電車從河底駛向地面的感覺,“一下由水晶宮翻到了南天門”。

每隔兩個月,華法教育會就會安排專人在馬賽港迎接勤工儉學生,之后便安排他們去不同的地方工作和學習。

王若飛在日記中記錄了自己在圣夏門鋼鐵廠一天的生活:作為翻砂工,每天上午要完成四個半小時高強度工作,在一小時的午餐時間里見縫插針地讀半小時書,下午繼續(xù)做工。李維漢與李富春成立了“勤工儉學勵進會”,倡導共同存錢、共同支持、共同讀報等;同在圣夏門鋼鐵廠做工的李立三則開始有意識地觀察法國社會、研究法國工人,他的師父是法國共產黨員,也是李立三共產主義信仰的啟蒙者。

走向革命之路

在《留法歲月》中,我們看到以新聞報道與歷史照片重現第一批留法勤工儉學生從上海駛向法國的一幕,那是在1919年的春天。

在記錄這一歷史瞬間的新聞照片中,有一位站在最后一排的高大青年,他是第一次來上海的毛澤東。毛澤東所在的新民學會,是湖南留法勤工儉學運動的發(fā)源地和大本營。在新民學會的推動下,當時的湖南省,尤其是在長沙,掀起了一股留法勤工儉學的高潮。據公開資料顯示,在1800多名留法勤工儉學生中,有400人來自湖南,人數僅次于四川學生。作為湖南留法勤工儉學運動的組織者,毛澤東專程從北京趕到上海,參加這次歡送會。

1920年6月,為組織革命活動、資助一部分在法留學的同志,毛澤東曾向章士釗借款2萬銀圓。中華人民共和國成立后,每年農歷正月初二,毛澤東都會拿自己的稿費償還這筆借款,直到20世紀70年代才還清。

留法勤工儉學生中,有一部分先進分子走上了革命之路,其中約400人先后加入中國共產黨。蔡和森就是其中一位。

《留法歲月》重訪了蔡和森的露天“教室”——杜吉公園,用繪畫的方式重現了他初到此地的那個冬天的情景。蔡和森常常帶著一本字典,讀書、看報,自學法語。僅半年時間,《共產黨宣言》《國家與革命》的重要章節(jié),就被蔡和森翻譯成中文。“猛看猛譯”馬列主義著作,使他越發(fā)堅定了用馬克思主義思想拯救中國的信念。

留法勤工儉學運動對中國革命的發(fā)展產生了巨大影響,為中國共產黨培育了一批實踐者與領路人。毛澤東、周恩來、劉少奇、鄧小平、陳毅、聶榮臻等都是該運動的組織者與參與者。

回國后,蔡和森、陳毅等加入了中國共產黨。事實上,參加過“爭回里昂中法大學”運動的學生,很多都加入了共產黨,投身國內大革命。

留在法國的勤工儉學生經過“爭回里昂中法大學”運動,思想上也發(fā)生了重大轉變,開始重新思考留學的意義:趙世炎徹底放棄了做工、讀書的夢想,開始對馬克思主義道路的未來進行深入思考;而在趙世炎的影響下,起初的無政府主義者陳延年等亦開始信仰共產主義……

此時,留法勤工儉學生在人生道路上不斷求索,在革命思想上日臻成熟,一代覺醒青年的形象呼之欲出。這群青年找到了屬于他們的赤光。

巴黎十三區(qū),1922年至1924年,周恩來曾住在這里的一家小旅館,房間很小,放著一張單人床。1922年,趙世炎、周恩來等發(fā)起成立旅歐中國少年共產黨;次年創(chuàng)辦《少年》雜志,旅歐中國少年共產黨改名為旅歐中國共產主義青年團,周恩來任書記。開會、辦刊,就在周恩來這個小房間里。1923年6月加入旅歐中國共產主義青年團的鄧小平負責刻蠟版、油印,晚上無法回住所時,經常在這里打地鋪。1924年7月,鄧小平接手旅歐中國共產主義青年團的領導工作,而《少年》也已改名為《赤光》。