杜春蘭:“風”“景”的思考

杜春蘭

重慶大學建筑城規學院院長,重慶大學風景園林學科學術帶頭人

“讓對岸留在對岸,讓未知留在未知。”

——杜春蘭

隨著我國社會經濟的不斷發展及城鎮化水平的快速推進,“設計尊重自然”的景觀設計觀點愈發受到關注。進入新時代,在“生態文明建設”理念指引下,如何將景觀設計與自然生態相結合,使城市規劃融入別樣的“風景”?重慶大學建筑城規學院院長,重慶大學風景園林學科學術帶頭人杜春蘭提出以下思考。

“自然離我們很近”

杜春蘭出生在風景秀美的青海西寧,在她兒時的記憶中,自然風景就在身邊。“小時候在周末、放暑假、節假日都要隨家人去牧區、去草原游玩(見圖1)。草原距離我們很近,草原的氣息、場景、陽光會撲面而來;藏區的酸奶是我的最愛,牛羊肉是我們主要的營養補給,以致回西寧時每天都饞著牧區的酸奶,總想著記憶中的牛羊肉,清晨會早早起來排隊去吃那份記憶中的羊肉湯。”即使不去草原,她記憶中的生活也與自然融為一體,“在城中的日子也與自然離得很近,自家院子中、各家房前屋后都種了很多高原的花卉及水果,由于陽光充足,花開得十分鮮艷。小時候在中秋節前,母親帶我們摘玫瑰、做月餅,也做元宵的餡兒。還記得有種植物叫鳳仙花(俗稱指甲花),將它搗碎出汁,加一點白礬,用桑樹葉裹在指甲上,一晚上不敢動,第二天起床,就有漂亮的紅指甲了(見圖2) ”。

圖1 西寧草原

圖2 鳳仙花

杜春蘭還記得第一次去青海湖的情景,“我們帶著冰涼的饃饃,車子走了8個小時,穿過海拔3300m的倒淌河,腦海中浮現出文成公主入藏的傳說,引領我們去追逐青海湖那一抹純粹的藍!當時盡管是夏季,但是高原氣溫多變,我們經歷了下雨、狂風、彩虹,看到青藏路上許多朝圣者一路磕著頭,表情堅定地走向其目的地,心中十分震撼。序列感、神圣感隨著內心對目的地的期盼越來越清晰,這種心理的自然崇尚在這一次旅途中悄然建立……”這些都成為她記憶中最鮮亮的顏色。后來因為學習和工作需要,杜春蘭也去過很多地方,其中不乏高樓林立、絢麗繁華的現代都市,便捷高效、精彩刺激的城市生活被人們津津樂道,相比之下曾經“鳳仙花”的樂趣、草原的遼闊、湖水的圣潔卻漸漸模糊,自然似乎悄悄遠去。

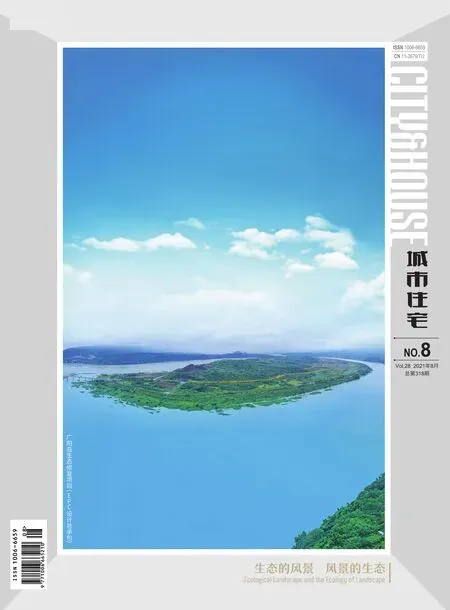

長江風景

時光荏苒,常年在重慶工作生活的杜春蘭切身感受到城市“風景”的變化。她坦言,隨著國家生態文明建設戰略的不斷推進,各個城市在建設規劃及更新時對于自然與生態的重視程度不斷提升。從自然環境角度,身在重慶的杜春蘭帶領團隊將研究和實踐的視野鎖定在長江上游地區。“從歷史上著名的山水畫作中,可以看出長江這一宏大的自然地域范圍,既是自然也是風景。”長江全長6300多公里,長江上游是指巴塘河口至湖北宜昌一段,長約4000公里,包括重慶、四川、貴州、西藏、青海、云南等地,流域面積幾乎占長江總面積的一半以上(見圖3)。在她眼中,“這里有純粹的自然風光,也有風景名勝、人居聚落,重慶的廣陽島亦是長江風景之一,它是重慶主城區面積最大的江心綠島,日前開展的廣陽島生態修復工作讓我對風景進行了更深入的思考”。

圖3 長江流域

辨析“風景”

什么是風景?“要有風景,首先要有自然。”杜春蘭解釋說,“景,古語解釋是光,日光,后逐漸引申為景色、景致。‘景’始終承擔了人的相對物——自然環境的含義 ;‘風’作為獨立文字,在甲骨文一期已出現,時間是在公元前1195 年。‘風’原為空氣流動,隨著文字含義的演變,‘風’越來越多地融入人的因素——在個體為情感,在群體為文化,引申為風土、風俗、教化、感化之意。因此,‘風景’除了指純粹的自然,更多用來描述人為教化,或感化后的自然環境,風景是人工、人文與自然完美融合的結果 ”。

在談及“生態”時,杜春蘭指出,生態的“生”,本意是作為動詞使用,是一種動態,指“生長和發展變化”的動態形象,猶如草木破土而出一般。生命的意義就在于其能發展、變化,不斷地演進。“態”的繁體字為“”,心、能兩范式疊加。心若有懷之而顯現之傾向是“”之范式。從詞源分析角度看,生態與自然意義相近,皆用以描述一種環境關系,同時也具有文化意義。

“風景有2個永恒的要素,自然和人缺一不可。”她坦言,“風景是人和自然之間互動關系的顯現;風景具有審美價值,而如今的‘風景’往往超越審美價值,還具有生物多樣性保護、科學研究、環境教育及社會、經濟等多方面價值,尤其是對其生態價值的挖掘”。

“風景”的形成

風景是如何形成的?杜春蘭以長江上游風景為例,探索其成因。

首先,需要孕育風景的自然環境條件。長江地形地貌是最重要的條件之一,它的形成源于歷史上多次造山運動,演變發展跨越2億年。如今長江上游主要包括通天河、金沙江、川江、三峽等河谷段;地貌形態多樣,包括高原、盆地、平行嶺谷、峽谷、喀斯特地貌等。由于豐富的水源和地貌變化,才有杜甫詩作“西南萬壑注,敵兩崖開”的意境。這里有高山流水、奇山異水、高原雪山、崇山峻嶺、巉巖絕壁、幽深峽谷,成為長江上游最好的風景要素和營建基礎。

其次,需探究形成風景的人文要素。“誰”創造了這些風景?杜春蘭認為,風景離不開人的要素。神話人物是長江上游“風景”的元素之一,因神女傳說而出現的巫山神女廟、神女峰;因大禹疏浚三峽傳說而出現了遍及長江沿岸的禹王遺跡;歷史上的英雄豪杰、先賢烈士也創造了“風景”,諸如武侯祠、白帝廟、張飛廟、巴王廟等紀念性建筑及園林的修建,形成大量的人文風景名勝;更多的是當地百姓在生產生活中形成的如民居、碼頭、古橋、渡口、巷道等日常風景。

第三,需探究形成風景的文化成因。巴渝地區的“八景文化”是西南地區先民在歷史長河中形成,并代表山地城市典型自然人文風貌的城市風景。八景營造時格外重視文學與風景的統一。“八景文化”起源于古代文人為景物定名、詠嘆現象,后演變為官方建設行為,最終成為約定俗成的風物景觀。“八景”的“八”是個虛數,實則包括“八景”“十景”“十二景”“二十四景”“三十六景”“四十八景”等景觀集稱。巴渝“八景”的形成是明清時期重慶地區地域性的自然山水和城鎮生產、生活相融合而產生文化景觀場所的過程。此外,巴渝地區千百年的征戰留下大量的雄關漫道遺址和歷史典故,也為巴渝的城市意象增添了“佛圖夜雨”“武侯陣圖”“諸葛遺壘”等歷史滄桑與厚重。”

“風景”的思考

近年來,杜春蘭進行了諸多景觀設計及生態修復工程實踐,如重慶兩江(長江—嘉陵江)四岸濱江生態調查及景觀設計、濱江景觀與城市公共空間相融合的九龍外灘廣場景觀設計、適應水位變動的消落帶景觀設計重慶北濱路、建設破壞后的景觀修補與生態修復的重慶嘉陵江金海灣公園、生態修復與科普體驗相結合的重慶九曲河濕地公園、生態與景觀相結合的重慶廣陽島PT-6概念設計方案等(見圖4~7)。通過實踐,她對風景與生態的關系有了更深入的思考。

圖4 九龍外灘廣場景觀

圖5 重慶北濱路景觀設計

圖6 重慶嘉陵江金海灣公園景觀設計

圖7 重慶廣陽島

杜春蘭引用法國哲學家加塔利在《三重生態學》中描述,“自然不能與文化分離,為理解復雜的生態系統及社會和個體之間的相互作用關系,我們必須學會跨界地、生態地思考,即把人納入自然系統中去思考”,提出可以從環境、社會和心理3個生態要素來構建現代人類生態系統,跨界整合自然、社會科學與人文學科,構成更為動態整體的人類生態系統。

在此基礎上,杜春蘭給出了其對“風景”與“生態”關系的認知。生態不僅僅是技術層面的事,生態與風景需彼此尊重,互為成就。在漫長的人類進程中,我們經歷過對自然的敬畏、依賴,再到與自然的互動、耦合與共生,從而形成基于地方自然人文過程的審美范式。“不管我們稱之為生態的風景還是風景的生態,它就像一個地方的‘八景’深深刻入我們的文化基因中。生態給我們的是遵循地脈,風景告訴我們地方文化不容忽視,因此好的設計應是遵循地脈與文脈,自然與智慧的呈現。”她還強調說,“我們需要留白,不要過度建設,但也需警惕泛生態化或全盤風景化,給未來留出時間與空間,去平衡人與自然、生態與風景之間的關系”。

——《勢能》