高校電動自行車安全現狀及應對措施

周法超,光 健

(蘇州大學 保衛處,江蘇 蘇州 215000)

1 引言

近些年,高校校園面積增大,學生的生活區與教學區分離,部分學生需要在不同校區內往返上課等原因,學生購買電動自行車校內外出行已漸成常態。然而,校園電動自行車保有量大,校內充電樁數量少,一些高校沒有設置集中充電點或者配套的管理措施,師生“飛線”或者拖線充電的現象時有發生。電動自行車在帶給人們生活便捷的同時,其使用過程中所存在的安全隱患也應當值得人們關注,由此導致的消防事故也屢見不鮮。據新聞媒體報道,2019-09-09,深圳市寶安區某公寓室外電動自行車充電點發生火災,造成68輛電動自行車和3輛汽車被燒毀;2021-05-15,廣西百色學院的電動擺渡車突然著火,事故未造成人員傷亡,但4輛電動擺渡車被燒毀;2021-07-08,杭州西湖區一輛正常行駛中的電動自行車突然起火,車上一對父女被嚴重燒傷。而造成這些事故發生的原因均與電動自行車電池故障相關[1-3]。據應急管理部消防救援局發布信息顯示,截至2021年7月,全國發生電動自行車火災事故6 462起[4]。

因此,認識了解電動自行車的消防安全風險,從技術、制度和管理上做好預防措施,對于保障校園內電動自行車安全使用具有非常重要的現實意義。

2 電池的熱失控

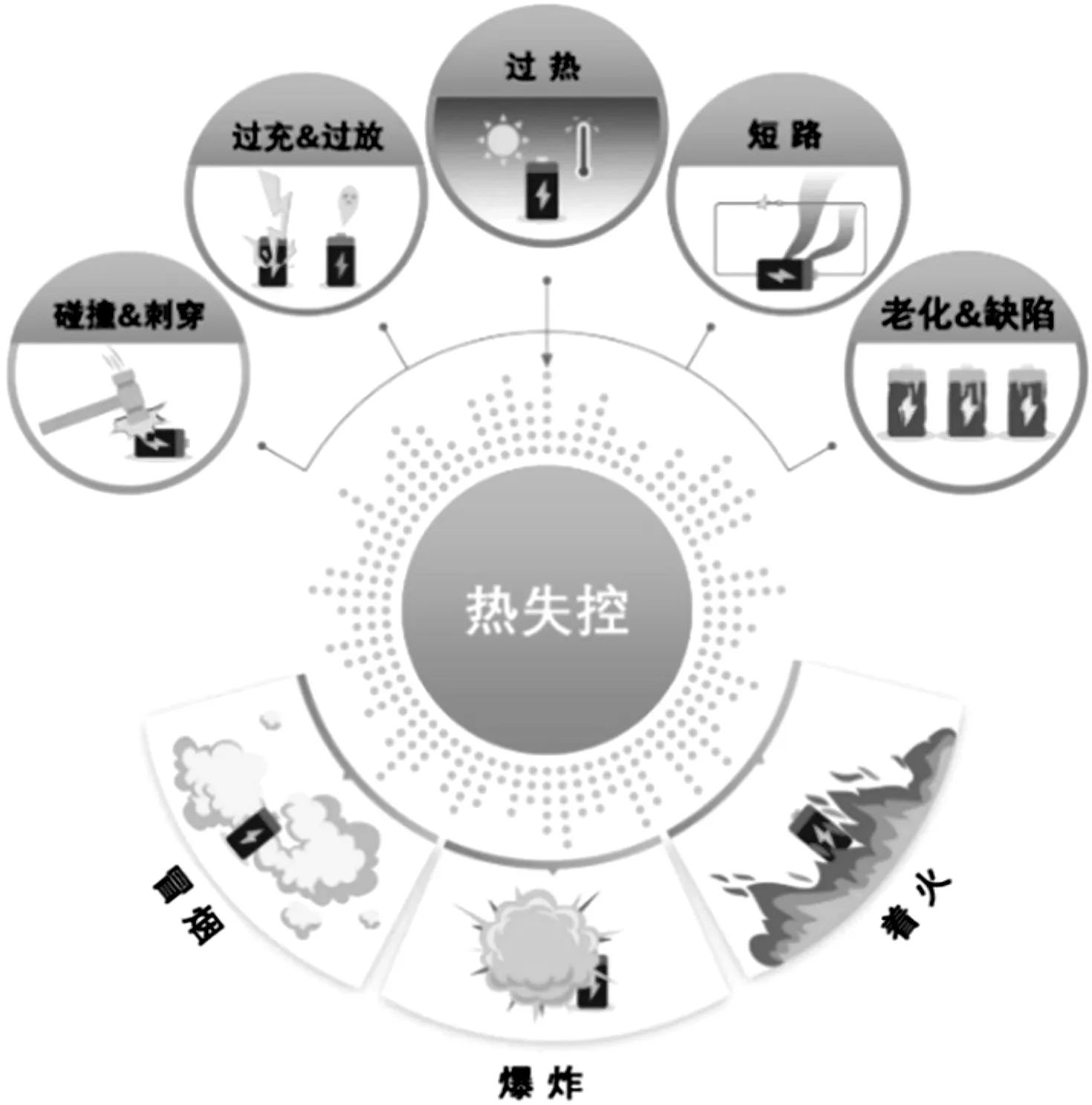

電動自行車的安全隱患事故多與電池的不安全行為相關,而電池的不安全行為主要是由熱失控引起的,熱失控也是電動自行車電池的常見失效模式之一[5]。一般來說,當電池在受到碰撞、刺穿,使用不當如過充電或者過放電,長期處于過熱狀態,內部發生短路,電池結構老化或者缺陷等時候,電池的溫度就會升高,升溫還會引發一系列的放熱副反應,如果這些副反應產生的熱量不能及時疏散或者控制,會導致電池的持續升溫,使得熱反應越來越激烈,最終導致熱失控的發生,電池發生冒煙、著火等自燃現象,甚至爆炸(如圖1所示)[6]。

圖1 導致蓄電池發生熱失控的原因及其后果[6]Fig.1 Causes and consequences of thermal runaway for batteries[6].

目前,市場上銷售的電動自行車中的電池以鉛酸蓄電池和鋰離子電池為主。以鉛酸蓄電池為例,電動自行車熱失控所導致的安全事故中多發生在充電過程。一般來說,充電過程產生的熱量主要來自以下幾個方面。

(1)電池歐姆內阻產生的熱量,它通常會隨著電流的增大而變大,特別是當電池超壽命使用時,歐姆內阻的發熱量會愈加明顯,導致充電時電池溫度容易過快升高。

(2)充電末期的副反應會產生大量的熱量,這是熱失控的發生的一個主要原因。當充電量超過70%時,電池的極化電壓會升高,進而導致電解水等副反應的發生,例如,當充電的單元電壓達到2.35 V時,正極板會出現析氧反應,當電壓進一步升到2.42 V時,負極板開始出現析氫反應。生成的兩種氣體又會在負極板處再次發生反應復合成水,同時伴有大量的熱釋放出來,這是導致電池溫度升高的主要原因。當電池發生過充時,熱量的累積可能會引起電池外殼發生熱形變,而電池內部由于富集大量氣體而具有很高的壓力,就會使電池發生鼓脹、爆炸。

(3)電池散熱性能差或處于高溫環境中,也是導致電池溫度陡升的因素之一。例如,當電池處于散熱性差的封閉空間或者在夏天高溫天氣(>35 ℃)進行充電時,此時電池溫度等于環境溫度與電池升溫之和,這樣就加大了充電過程熱失控的風險。通常,正規廠商生產的電池中含有溫度監測模塊,來預防電池在充電過程中發生熱失控,即當電池的溫度超過預設值時,模塊會自動切斷電路。但是對于劣質或者由不正規廠商生產的電池中,往往沒有這一功能,這也成為熱失控發生的安全隱患。

(4)充電器與電池不匹配,或者使用非原裝或三無產品的充電器,也是導致熱失控發生的因素。目前,國內電動自行車所配置的充電器多采用傳統的三段式充電模式,即將充電過程分為恒流、恒壓、浮充三個階段[7]。以恒流階段為例,該階段所采用的充電速率為0.15 C(C為該電池的容量),對于不同容量的電池來說,恒流電流差異很大,如12 Ah電池的恒流電流是1.8 A,而20 Ah電池的恒流電流則為3 A,如果在充電時發生充電器混用的情況,就有可能發生小容量電池在大電流下充電,過快的充電速率導致電池升溫速度加快,出現熱失控。

3 高校電動自行車現狀與安全隱患

大學校園是人員高度密集區域,大量電動自行車的無序使用,在傳統管理模式下引發許多新問題。以蘇州某高校為例,據統計校內現存各類電動自行車約1.5萬輛,平均每三人擁有1輛,存在非常大的安全風險。一方面,校園交通路窄、人流集中、缺少指示燈、大學生安全意識薄弱等主客觀因素,導致近年來電動自行車交通事故頻發;另一方面,電動自行車在日常使用和充電管理中,不注重車輛定期的保養維護中,很容易造成電器的短路,由此導致的安全事故屢見不鮮。

2021年蘇州某高校通過問卷調查等形式,對校內電動自行車使用管理進行了調研。調查結果顯示,在受訪的2 952名本科生中,有43.22%的學生會選擇電動自行車作為上課(含跨校區)及實習等日常出行方式,這主要考慮是電動自行車具有很好的便捷性和較低的時間成本。但是,電動自行車在使用中存在亂停亂放、人車混行嚴重現象。在受訪學生中擁有電動自行車占到了35.69%,然而,在對電動自行車安全隱患的調研顯示,僅有31.33%的學生清楚地了解電動自行車充電方面的安全知識,28.22%的學生反饋電動自行車充電可能引發的安全問題影響到了個人生活。

調研還發現校園中二手電動自行車存量基數龐大,這類車輛購置成本低,缺乏質量保證,是安全事故發生的重要隱患。例如,有些電動自行車“超期服役”,線路、電池老化嚴重,相比新車更容易引發安全事故。另外,部分電動自行車由于維修成本過高,會被學生棄之不管變成“僵尸”車,造成校園廢舊車輛積壓成災,不僅會浪費了公共空間,破壞了校園的環境,還會增加了消防安全隱患。

4 高校關于電動自行車管理措施

針對上述問題,各高校針對校園電動自行車管理各有要求,其中,有的高校明令禁止校園電動自行車的使用,如:廣西一些高校自2013年開始就陸續在校園內限制電動自行車使用;2016年南京工程學院發布《關于禁止學生電動自行車、摩托車入校通行的通知》;2018年湖北工業大學制定的《校園電動自行車管理辦法》中規定:教職員工的電動自行車一律實行登記;禁止大學生在校園內騎電動自行車。其中,2017年《清華大學學生公寓住宿管理辦法》規定:將電動車電池列為違章電器,校園內不提供充電設施。此舉在校內引發爭議,對于這種“一刀切”的管理辦法,學生情緒波動較大,方案施行的阻力較大。有些高校則是從源頭上控增量,規定新生不能自購電動自行車,逐步減少校內電動自行車保有量,2020年江蘇大學印發《江蘇大學電動自行車管理辦法》中明確:自發文之日起,學校不再給學生新購的電動自行車辦理專用通行證。

高校是一個特殊的環境,學生選擇電動車作為校內交通工具,是現實需要,對電動自行車管理不能采取簡單“堵和限”或者“一刀切”,在制定相關的管理辦法時應結合自身情況,廣泛征求意見。例如,蘇州某高校根據自身現狀,根據蘇州市公安局《關于加強電動自行車生產銷售管理維護道路交通安全的通告》的規定,以“有效遏制我校電動車數量,消除因電動自行車所帶來的消防安全隱患,降低交通事故”為目標,根據校園實際開展源頭管理、登記上牌、嚴管路面,確保校園安全有序[8-10]。

(1)按照“控制增量,滿足需求”原則,嚴格控制校內電動自行車存有量。明確指出校內師生和校外訪客自有的無牌照、蘇州大市以外牌照的電動自行車不能進入校園,新生明確不能購置電動自行車輛,確保校園存量不再增加;針對校園內電動自行車種類繁多、難于管理的現象,逐步引入共享(電)單車,既滿足師生校內交通的需求,又可以避免資源閑置,還可以有效地抑制校內電動自行車增量;通過引入正規的廠家,按照公開、公正、合法的原則,希望師生轉讓出售的自有車輛,并到車輛進行價格評估、合理回收。

(2)規范電動自行車的安全管理,投入適當人力管理、合理配置集中充電區域。對管理區域內電動自行車停放、充電實施消防安全管理,開展電動自行車停放和充電專項檢查,及時消除隱患;對檢查發現電動自行車違規停放、充電的,應當告知、制止并組織清理。此外,電動自行車的電瓶將作為違章電器,禁止電瓶進入校內樓宇;逐步拆除現有的電動自行車充電樁(宿舍區消防隱患);落實集中充電柜和車輛停放的選址,落實隔離、監護等防范措施,防止發生火災。電動自行車應停放在指定地點或車棚內,禁止占用公寓樓道、教學樓通道、機動車道、消防通道等停放。對違停車輛貼違停告知單,由二級單位落實教育工作,對違停累計超三次的電動自行車輛列入“禁行名單”。

(3)大力提倡“文明校園、綠色出行、低碳生活”的理念,在全校師生中樹立低碳理念,提高低碳意識,堅持“能走不騎,能騎不開”的出行理念;倡議師生主動遵守交通法規和學校交通安全管理規定,服從學校工作人員的管理,校園電動車安全、文明、規范行駛和停放。

5 結語

校園電動自行車難題的破解,需要進一步加強校內電動車管理,規范道路通行秩序;培養師生時刻牢記“行其道、遵其序、守其規”的安全文明意識,學會正確使用和維護電動自行車。只有做到安全工作人人有責、人人擔責,才能真正實現校園安全形勢的穩定和提高。