綜合地球物理方法在敦煌地熱勘查中的應用

劉 陽

(江西省煤田地質局普查綜合大隊,江西南昌330000)

1 概述

目前,地熱作為用途廣泛的綜合性礦產資源和潛力巨大的清潔能源[1-4],其勘探開發利用日益升溫。地熱勘探的目標是建立熱構造模型、流體流動模型和貯集構造模型。為了查明貯集熱水的場所、熱水溫度、壓力及性質和貯集層供給的熱水量,最終構建以下模型來達到地熱勘查的目的[6]:①熱構造模型:熱源位置和種類(包括火山分布、火山活動史和巖漿活動)、地下溫度分布;②流體流動模型:地下流體流動構造(各地層、斷裂透水情況)、流體性質;③貯集構造:貯集層的種類、位置、形狀(包括基巖構造、斷裂構造、多孔質裂隙巖體分布構造、火山巖分布)。

本文主要研究內容是,通過結合可控源音頻大地電磁法、磁法和氡濃度測量三種物探方法,查明敦煌市城區及外圍地熱資源在南北方向上的分布規律,探求及擴大地熱資源儲量,為敦煌市城區及外圍地熱資源的綜合利用和開發與保護地熱資源提供及其所必須的物探資料。同時說明該種技術在查明熱儲地層、局部構造分布情況、斷裂構造破碎帶與熱儲存儲空間等內容的應用效果。本文研究方法對于開展深部地熱勘查的精確定位具有一定的指導意義。

2 區域地質與地熱分析

2.1 區域地質及熱儲情況

研究區位于敦煌市城區至鳴沙山一帶,構造位置

屬敦煌盆地五墩深凹西南邊部,區內地層由新至老,主要有第四系(Q)、新近系(N)、中生界侏羅系(J)、太古宇—古元古界敦煌巖群(ArPtD)。第四系(Q)為一套河湖相松散沉積物,無膠結,據鉆孔揭露,敦煌盆地南邊緣厚度250~300m,水溫17℃~23℃,地溫梯度1.5℃~2.0℃/100m,為良好蓋層;新近系(N)為一套濱海相碎屑巖沉積,地表無出露,據鉆孔揭露,敦煌盆地底部第四系地層之下普遍伏有新近系地層,厚度300m左右,巖性主要為淺桔紅色泥質砂巖、泥質粉砂巖和泥質砂礫巖等,為第一熱儲層,在一定條件下起到蓋層作用,熱儲具有孔隙度大、滲透率高、水量較大的特點,但水溫較低,為主要的熱儲層;中生界侏羅系(J)為一套淺海相碎屑巖夾灰巖和火山巖沉積,地表無出露,據太陽溫泉酒店地熱井揭露,厚度大于1400m,下伏于新近系之下,巖性主要有上統粉細砂巖、泥質粉砂巖、礫巖和中下統粉細砂巖、礫巖、泥巖、粉砂巖,為第二熱儲層;太古宇—古元古界敦煌巖群(ArPtD)為一套中深變質碎屑巖夾大理巖及多層中基性火山巖,厚度大于2882m。分布于研究區南側三危山一帶,地層呈近東西向展布,亦是敦煌盆地基底的組成部分。巖性特征為一套深變質的雜巖,主要巖性有片麻巖、斜長角閃巖、透輝石巖、石英片巖、大理巖和黑云母石英片巖等,推斷為第三熱儲層,水量極貧乏,以干熱巖為主。

2.2 研究區地熱概念模型

結合本區地熱研究成果及已打成的地熱井資料,敦煌五墩地熱異常的成因為沉積盆地型地熱異常,屬中低溫地熱田,地熱田兼有層狀熱儲和帶狀熱儲特征,彼此存在成生關系。

根據上述區域場特征推斷,地下水受盆地南部山前隱伏壓扭性斷裂及盆地基地斷裂的導熱作用及以深循環熱水為載體的熱源加熱,形成熱水儲存于熱儲層中,其容納了大量的熱能。新生代及第四系巨厚的沉積地層,特別是巨厚的泥質沉積層阻斷了熱水向淺部運移的通道,形成良好的熱儲蓋層,為敦煌五墩地熱異常的形成提供了良好的條件。

3 綜合地球物理勘查方法

3.1 地球物理方法選擇依據

研究區地熱資源類型上屬于中低溫沉積盆地型,地熱田常沿大型導熱構造呈帶狀分布。這些構造及其所控制的地層結構在深部區域往往比較復雜,綜合利用多種方法從不同角度來研究同一對象能更好地接近實際,獲得對地下構造更全面的認識。

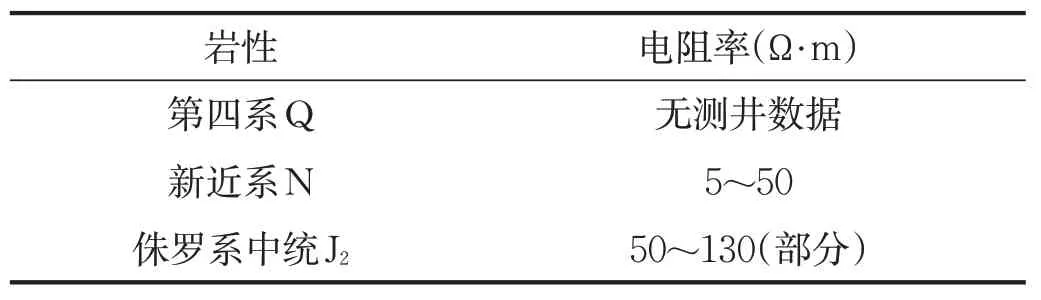

根據收集到的以往測井資料,新近系地層電阻率值為5~50Ω·m,并且電阻率值主要出于40Ω·m以下,電性特征為穩定的低阻值,侏羅系地層相對新近系地層顯著升高,在有測井數據地段顯示電阻率值為50~130Ω·m,電性特征為變化范圍較大的中低阻值,詳見表1。

表1 電性參數統計表

結合上文所述,沉積盆地型地熱資源一般需要具備三個基本條件:導熱導水斷裂、熱儲蓋層及熱儲層。綜合考慮野外施工效益,本次綜合地球物理研究采用可控源音頻大地電磁法、氡氣測量法和磁法進行,以可控源音頻大地電磁測深為主導,劃分地層,確定深部構造位置,結合氡氣測量和磁法勘探對斷裂水平位置的控制,最后綜合水文地質和鉆孔等資料推斷研究區熱儲空間分布范圍及流體流動方式。

3.2 地球物理方法工作布置

綜合地球物理方法的野外布設可控源剖面和測氡剖面位置一致,以地熱井為中心布設十字形剖面,先進行南北向剖面測深,選擇有利部位開展東西剖面測深,可控源設計測深點距100~200m,重點工作區測深點距控制在50m以內,頻率范圍0.125~8192Hz,放射性常規測氡法剖面測量點距20m;另外,在重點區域布設了面積性氡氣測量,網度50m×20m,并在全區布設了磁法掃面,點距為80m。

4 綜合推斷解釋

4.1 磁法資料解譯

研究區新生代和中生代沉積地層,基本無磁性或弱磁性,侵入巖主要為花崗巖和花崗閃長巖,具有一定的磁性。本次應用磁法測量主要是發揮該方法在斷裂識別和識別巖體的特性。為了減小斜磁化的影響,對本次野外磁數據預處理后獲得的ΔT磁異常進行化磁極處理,從化磁極等值線異常圖(圖1)可以看出:磁異常總體走向呈南北向,異常具有東西分塊的特征,存在兩個明顯的高磁異常區:圖1中A區和B區,推測與侵入巖有關。

圖1 研究區化磁極異常等值線圖

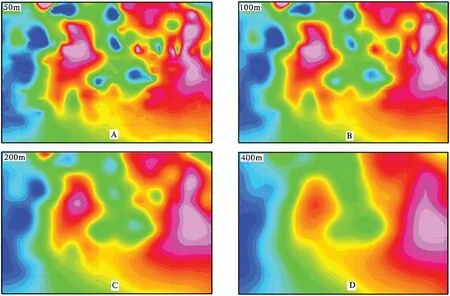

為了進一步討論區內磁異常特征,接下來對磁異常Z⊥分別向上延拓50m、100m、200m和400m處理,如圖2所示,隨著延拓高度的增加,A區高磁異常逐漸縮小,表明引起A區異常的磁性源埋深較淺,推測為侵入巖引起;B區散亂高磁異常逐漸向東南方向偏移,且異常范圍和幅值緩慢減小,表明B區磁性源埋深較深,深部向東南方向延伸,推測為侵入巖和結晶基底隆起引起。

圖2 研究區化磁極異常向上延拓圖(延拓高度A:50m;B:100m;C:200m;D:400m)

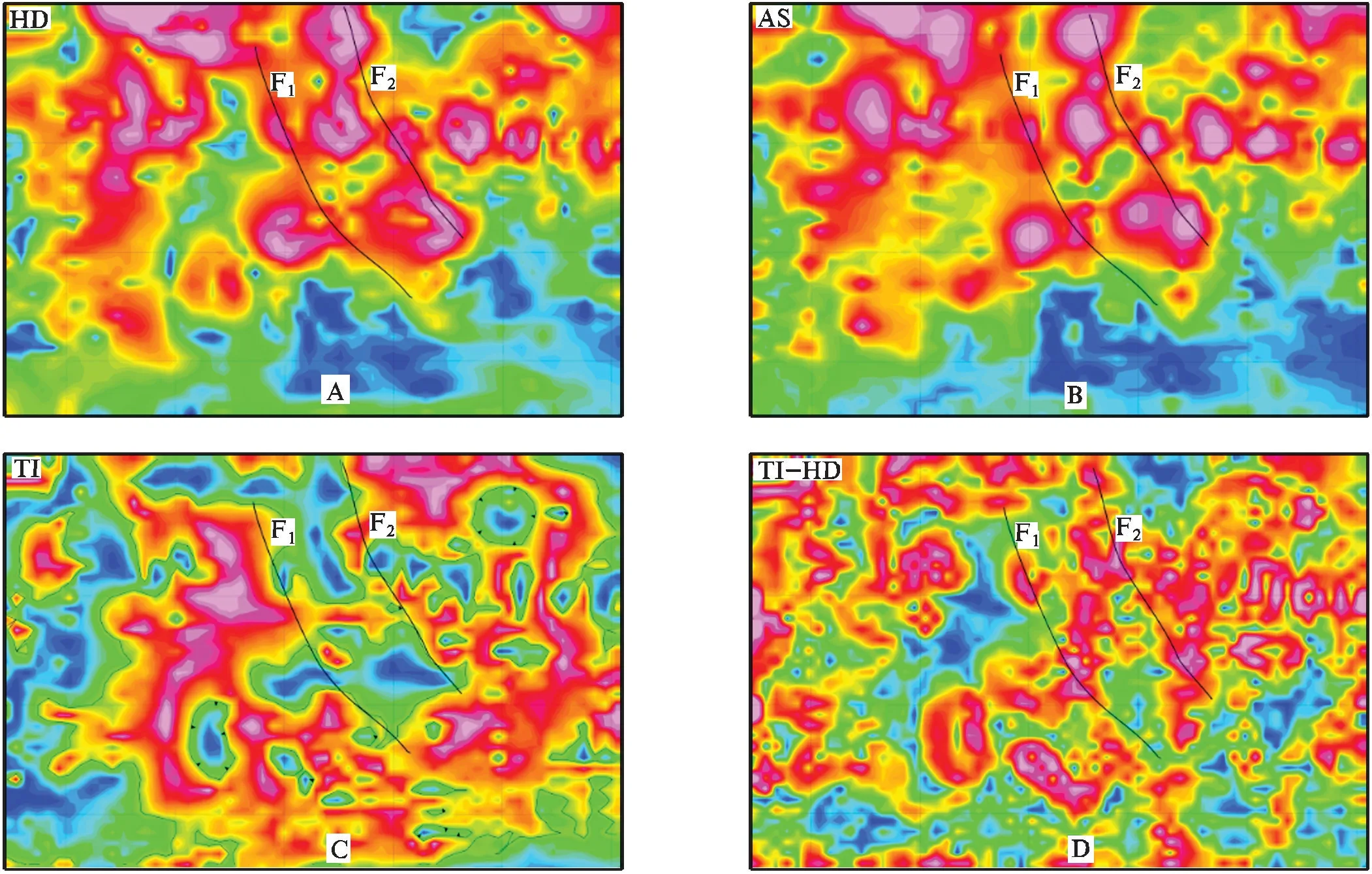

本次磁法利用了水平總梯度模(HD)和解析信號振幅(AS)法、斜導數(TI)法和斜導數水平梯度(TIHD)法。

對上延50m的化極磁異常進行邊界識別計算,結果如圖3所示,識別出了兩條明顯的斷裂F1和F2,為了獲得可靠的結果,還需結合其他地球物理資料進行綜合討論。

圖3 研究區化磁極異常邊界識別圖

4.2 可控源剖面與氡氣測量剖面資料解譯

可控源音頻大地電磁法測量在地熱水勘查中具有工作效率高、勘探深度大、勘探環境適用范圍寬的特點。可以圈定地熱異常范圍和熱儲體的空間分布、確定地熱田的基底起伏及隱伏斷裂的空間展布、確定地熱蝕變帶、圈定地下水的賦存位置。

經過對視電阻率和頻率二維反演,1線和2線的二維反演結果及解譯如圖4所示,并將其與氡氣測量結果對應分析。研究區為城區,電磁干擾較為嚴重,推斷1號剖面反演結果中的淺層電阻率高值受其影響。結合地質、鉆探及物探資料分析,推斷剖面淺部高阻部分推斷為第四系地層,厚度約300m;剖面南端電干擾相對較弱,反演后可見中深部電阻率相對較低,推斷低阻體為第三系地層,厚度約700m;剖面深部電阻率最低,推斷為侏羅系地層的電性反映,由于地層厚度過大,超出探測深度范圍,在剖面中未見侏羅系地層底板界面。1號線剖面向北靠近S314國道地段電干擾顯著增強,剖面北段從淺部至深部均受到強烈干擾,僅底部顯示低阻特征,根據以往地質資料,本研究區地層產狀較穩定,綜合推斷剖面北段中深部同為第三系及侏羅系地層。在剖面3300處,可見中深部電阻率等值線呈縱向較密集分布,兩側電阻率為低阻和中阻,電阻率差異顯著,推斷此處存在一處斷裂構造F2;在剖面2600~3300段,可見電阻率等值線呈橫向縱向較密集分布,兩側電阻率為低阻、中阻、高阻呈復雜分布,推斷推斷此處存在一斷裂構造F1。

圖4 剖面反演結果圖

由氡濃度剖面可見,主要以偏高值或背景值分布為主,局部地段出現了明顯異常。氡異常主要分布在剖面平距1799~1975m和2117~2410m段。其中,平距1799~1975m段,峰值達6541Bq/m3,此地為綠化地,澆灌后土壤濕度大,對比平面等值線圖,此地氡濃度屬于正常范圍,判斷此異常由濕度影響。2117~2410m段,氡濃度曲線為雙峰型,峰值都為6119Bq/m3,異常區在S314以北果園區,對比平面等值線圖,此地氡濃度屬于異常范圍,結合氡氣及其子體運移規律可知,斷裂經過位置和巖體內裂隙發育部位是氡氣及其子體運移的有利通道。根據氡濃度1號剖面推斷:此異常由深部斷裂構造F1引起。平距3300處,氡氣濃度屬于異常范圍,曲線表現為雙峰夾一谷,此曲線特征即為斷裂構造表現,推斷此異常為F2斷裂構造引起。

2號剖面反演結果可以看出:淺部電阻率較高的部分推斷為第四系地層,厚度約為300m;中深部電阻率較低的部分推斷為第三系地層,厚度約為700m;第三系地層以下為侏羅系地層,剖面內各地層厚度自西向東厚度逐漸增大,由于厚度過大,超出探測深度,在剖面內未見侏羅系地層底板界面。

在剖面4500處可見等值線呈密集分布,兩側電阻率為低阻和中高阻特征,電阻率值差異明顯,推斷此處為斷裂構造F2在此處與2號線相交。在剖面3500處可見等值線呈縱向分布,兩側電阻率為低阻和中阻特征,電阻率值具有一定差異,結合磁測數據推斷,此處存在一斷裂構造為F2。

由氡濃度剖面圖可見,剖面主要以偏高值或背景值分布為主,在平距4500處出現一寬緩偏高值,推斷由深部斷裂F2引起;3300處表現為連續的多個氡濃度異常峰值,結合電阻率等值線圖推斷此異常為斷裂構造F1引起;在平距6000處,可見氡濃度曲線表現為兩峰夾一谷特征,根據此標志性曲線推斷此處存在一斷裂構造F3,在電阻率等值線上表現為橫向特征,等值線密集。其余地段僅少量峰值達異常界線,均值未超過異常界線,綜合考慮不作為異常。

4.3 土壤氡濃度面積測量資料解譯

為了進一步確定斷裂位置,在完成土壤氡濃度剖面測量后,立刻展開了氡濃度面積測量工作,根據本次土壤氡濃度測量統計異常下限,圈定3個異常帶。氡氣來源于深部地質體,構造破碎帶及裂隙發育地帶為氡氣運移提供了有利通道,出現局部增高。根據氡氣面積測量資料綜合推斷在工作區東北部,氡氣高值串珠狀異常處存在隱伏斷裂構造F1,斷裂構造走向為北西方向。

4.4 綜合資料解譯

在運用可控源音頻大地電磁測深、磁法測量和土壤氡濃度測量對研究區地熱進行綜合勘查后,綜合地球物理成果資料,利用EncomPA對研究區可控源反演剖面和化磁極異常進行三維展示,見圖5。由三維展示圖可以看出,由磁法推斷的斷裂F1和F2的深部延伸情況可由可控源反演剖面確定,斷裂呈北西走向,F1斷裂傾向往南逐漸變緩,F2為近垂直斷裂,F1和F2斷裂控制了局部構造的發育,在斷裂兩側,存在A區和B區兩處高磁異常,推測A區為侵入巖引起,B區與結晶基底隆起有關,因此可以推測夾于其間的新近系地層為地熱資源有利區域。

圖5 研究區地球物理三維成果圖

5 結論

通過對地熱研究區進行綜合地球物理研究,獲得以下結論:

(1)通過對所收集的各種資料及多種物探方法數據進行分析處理,建立了區內地球物理資料—地質資料推斷解釋依據。綜合推斷解釋了F1、F2、F3三條隱伏斷裂構造。

(2)經過反演處理,并結合地質、鉆探、物探、測井等資料綜合分析,推斷出了第四系底板埋深、第三系底板埋深。

(3)綜合分析可控源反演剖面、磁異常邊界識別結果和氡濃度異常,并進行三維結果展示,F1斷裂傾向往南逐漸變緩,F2為近垂直斷裂,斷裂呈北西走向,F1和F2斷裂控制了局部構造的發育,是良好的熱水運移通道,在斷裂兩側,A區侵入巖與B區結晶基底隆起為地熱提供了良好的儲存環境,因此可以推測夾于其間的新近系地層為地熱資源有利區域。