基于“白加黑”罩面的改進型UTAC功能設計與應用*

李智, 姚澤瑞

(華南理工大學 土木與交通學院, 廣東 廣州 510641)

水泥路面在中國早期修建的高速公路中被大量采用。隨著技術的不斷進步,行車舒適性更好的瀝青路面被廣泛應用。加之早期修建的水泥路面的結構性能和行駛功能已不同程度下降,嚴重影響道路的行車安全性與舒適性,對其實施“白加黑”技術措施勢在必行。限于橋梁凈空、中小橋承載力及養護成本等因素的限制,“白加黑”技術的厚度越來越薄,并希望采用2層施工方案,以獲得較好的平整度。基于調平等考慮,下面層要厚些,表面層應薄些,同時表層材料既要參與罩面結構承載功能,又要求其具有優良的抗滑性能、耐水損害性能及突出的抗反射裂縫性能等。薄層瀝青砼(UTAC)是一種性價比突出的養護罩面材料,具有優良的路用性能和施工性能,可實現相對較薄的加鋪厚度。譚憶秋等針對UTAC-10進行相關試驗,評價了其低溫時的表面性能;孔令元對京珠(北京—珠海)高速公路廣珠(廣州—珠海)段AR-UTAC-10橡膠瀝青磨耗層通車多年后路面性能進行檢測評價,結果表明其抗裂強度較優;李振等也證明了UTAC-10在城市道路養護工程中的適用性;王闊利用UTAC-10對瀝青路面常見車轍病害進行了相關研究;文獻[14-17]對表層加鋪的超薄磨耗層進行了性能評價和分析,證明了其適用性。大多數學者只是從路用性能方面對薄層加鋪進行研究,鮮有對UTAC薄層加鋪的抗反射裂縫性能進行研究。該文針對“白加黑”路面的技術特點及廣東高溫多雨的氣候特征,在原有UTAC-10的基礎上,對集料和加工技術進行改進,采用CAVF(主骨料填充)級配設計方法,開展改進型斷級配密實骨架型UTAC的多性能需求設計與性能評價研究。

1 薄層“白加黑”的表層技術需求

對于特定的水泥路面,瀝青加鋪層結構越厚,越有利于實現按功能設計各加鋪層,使其獲得理想的路用性能。但考慮到經濟因素及舊路狀況等因素,小于10 cm的薄層加鋪技術方案被普遍應用。針對廣東省汕汾(汕頭—汾水關)高速公路“白加黑”項目,經綜合論證,采用6 cm瀝青加鋪厚度設計方案。

結構性能相對良好的普通路段采用一層6 cm AC-16罩面技術方案,但對于軟基嚴重及舊水泥路面錯臺、斷板、換版、局部修補等病害相對突出的路段,還需進一步提升罩面結構的抗反射裂縫等綜合性能。為此,提出采用2 cm UTAC(表層)+4 cm FAC-16(富瀝青混合料)的雙層結構罩面技術方案。首先,2層加鋪材料都具有較高的瀝青用量,其抗反射裂縫能力更好;其次相對于AC-16,FAC-16的級配骨架特性更突出,高溫、耐水損害等路用性能更優良。UTAC-10以其良好的路用性能,已在廣東高等級公路“黑加黑”項目和隧道加鋪工程(公稱粒徑9.5 mm,最小加鋪厚度2.5 cm)中積累了10多年的應用經驗。但對于“白加黑”項目和2 cm的罩面結構尚需進行技術改進,特別是迫切需要提升瀝青(膠漿)性能和優化瀝青用量,改進粗骨料規格與加工質量,完善級配設計方法,進而更好地平衡其高溫性能和抗滑性能與耐水損壞性能和抗反射裂縫能力之間的矛盾。

2 改進型UTAC設計

2.1 原材料

基于該項目的重載交通情況及所在地區高溫多雨的氣候特點,在以往常用PG76改性瀝青的基礎上提升瀝青性能等級,采用PG82 SBS改性瀝青。

集料選擇廣東省優質抗滑輝綠巖石料。為獲得良好的粗集料顆粒形態并實現2 cm薄層加鋪厚度(厚度應大于等于2.5倍公稱粒徑),在常規鄂破+錐破+反擊破(或整形)三級破碎工藝的基礎上,選擇專門的規格毛料(10~15 mm)進一步實施反擊破碎,加工成顆粒方正的5~8 mm規格料。同時為控制顆粒形態加工質量,在現有針片狀(長細比3∶1)技術指標的基礎上,提出2∶1針片狀評價指標。研究表明,針片狀顆粒含量超過15%時,瀝青混合料的空隙率增大,水穩定性和抗疲勞性能降低;針片狀顆粒含量超過20%時,瀝青混合料的高溫穩定性降低;針片狀顆粒含量為30%~40%時,混合料性能不滿足工程設計和規范要求。基于此,提出5~8 mm規格料3∶1針片狀≤12%、2∶1針片狀≤15%的要求。粗集料性能檢測結果見表1。

表1 粗集料針片狀指標檢測結果

2.2 級配設計

UTAC-10主要基于規范的級配設計思路與部分成功經驗完成級配設計,對于2 cm UTAC,其加鋪結構內部壓應力、剪應力更突出,其材料的路用性能設計特別是級配設計尤為關鍵。為此,引用CAVF法進行混合料級配設計。

CAVF法的設計思路是實測主骨架礦料空隙率,計算其空隙體積,使細集料體積、瀝青體積和混合料設計空隙體積的總和等于主骨架的空隙體積,從而確定細集料、瀝青用量。為避免細集料對主骨料的干涉,采用間斷級配,獲得優良的抗滑性能,特別是豐富的抗滑構造和優良的路表構造連通性。

先按式(1)確定粗骨料空隙率VCADRC,試驗結果為36.8%。

(1)

式中:dsc為粗骨料緊裝密度;dtc為粗骨料表觀密度。

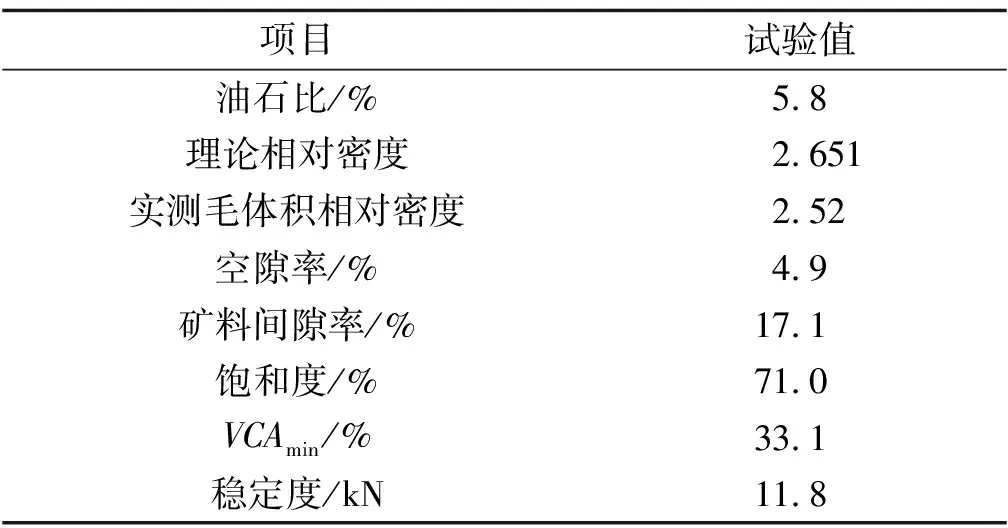

再預先確定3個變量(瀝青用量、礦粉用量的質量百分率及空隙率)的設計初值,通過式(2)、式(3)計算得到其余2個變量(粗、細集料的質量百分率)。基于提高材料抗反射裂縫能力的需要,初選瀝青油石比為6%。為穩定瀝青,確定粉膠比為1.33,進而確定礦粉比約為8%。基于更大抗滑構造的考慮,空隙率初選5%。計算得到粗集料用量為77.2%、細集料用量為14.6%、礦粉用量為8.2%,最終確定瀝青用量(油石比)為5.8%、空隙率為4.9%。

qc+qf+qp=100

(2)

(3)

式中:qc、qf、qp、qa分別為粗集料、細集料、礦粉及瀝青的質量百分率;Vvs為瀝青混合料設計目標空隙率;dtf、dtp分別為細料、礦粉的表觀密度;da為瀝青的密度。

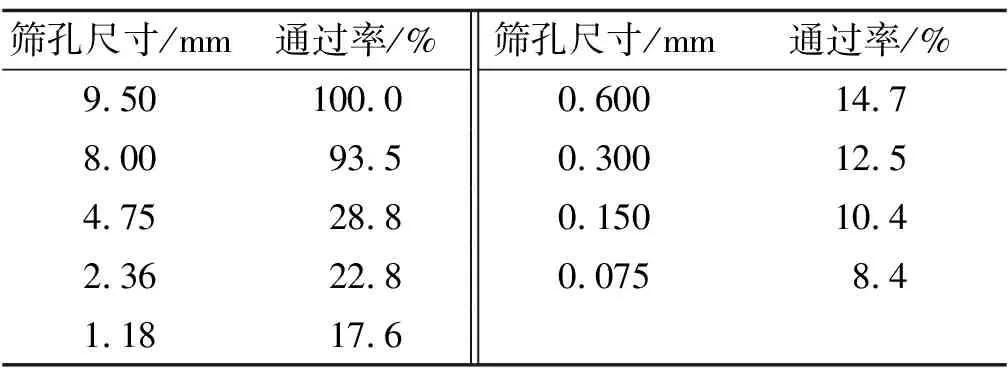

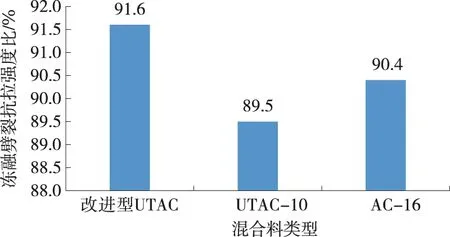

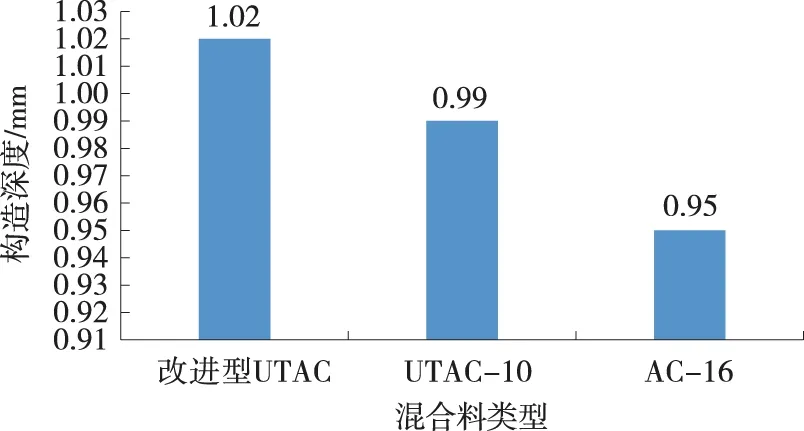

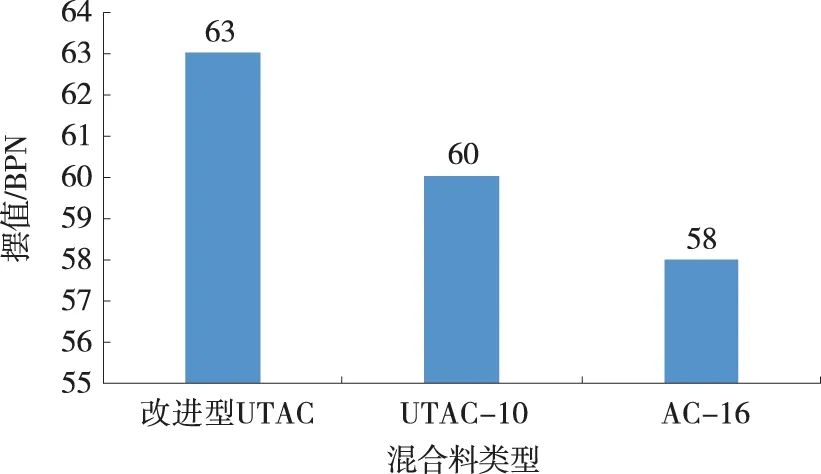

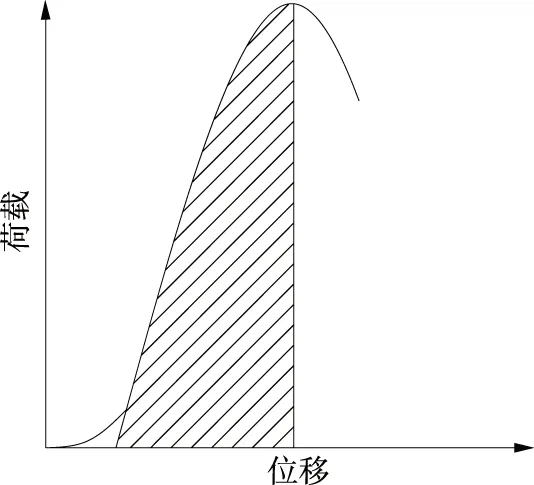

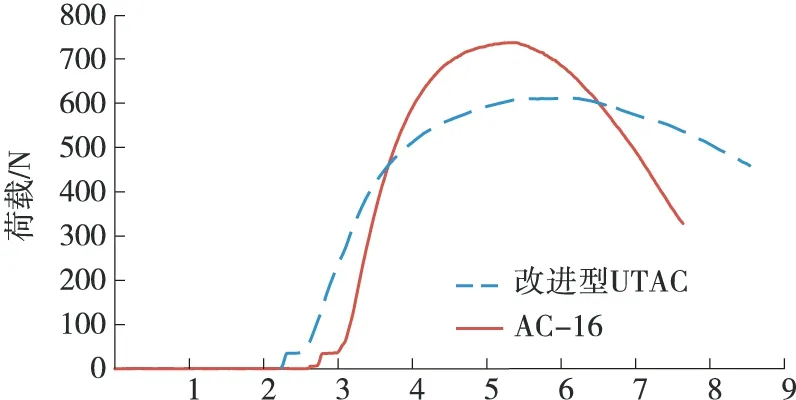

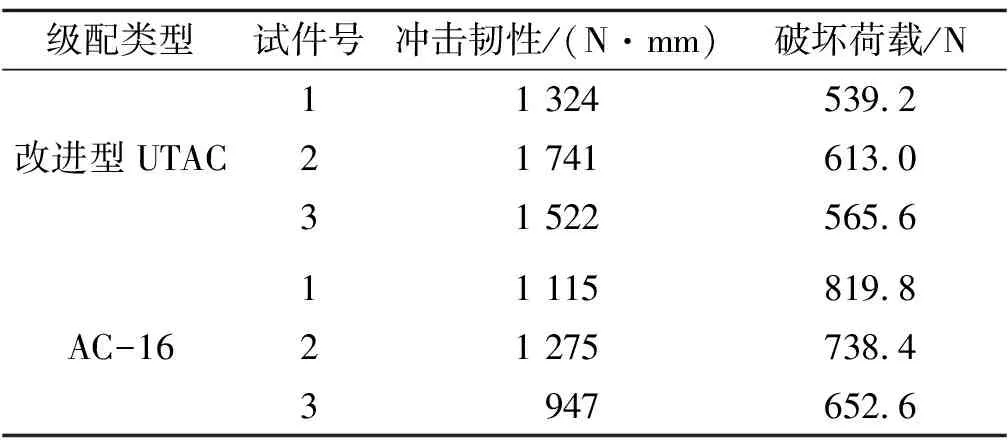

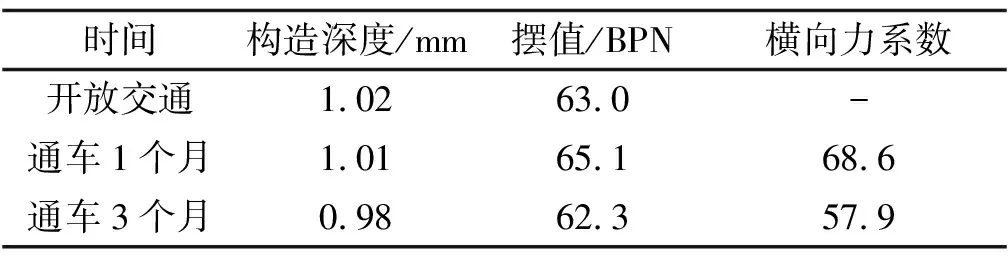

根據粗、細集料的百分含量與粗、細集料的組成,計算得到改進型UTAC的級配(見表2)。馬歇爾試驗結果(見表3)顯示體積指標理想,其中VCAmin=33.1% 表2 改進型UTAC的級配組成 表3 馬歇爾試驗結果 為驗證改進型UTAC的路用性能,結合“白加黑”工程技術要求及廣東地區高溫多雨的氣候條件,進行高溫車轍、浸水馬歇爾與凍融劈裂、抗滑和沖擊韌性等試驗,并與UTAC-10和AC-16(瀝青品質相同)進行比較。 2.3.1 高溫穩定性 采用車轍試驗評價改進型UTAC的高溫穩定性,為突出高溫和重載交通需要,采用70 ℃試驗條件,試驗結果見圖1。 圖1 混合料車轍試驗結果 由圖1可知:改進型UTAC的動穩定度為6 375 次/mm,與UTAC-10及AC-16相比提高明顯,具有較好的高溫穩定性。 切面圖像的細觀結構顯示:改進后級配中粗集料較多,呈現單一粒徑均勻分布效果,骨架結構的密實性和嵌擠狀態更理想。 2.3.2 抗水損害能力 采用浸水馬歇爾試驗和凍融劈裂試驗評價改進型UTAC的抗水損害性能,試驗結果見圖2~3。 圖2 混合料浸水馬歇爾試驗結果 圖3 混合料凍融劈裂試驗結果 由圖2~3可知:改進型UTAC混合料浸水48 h后的殘留穩定度為92.9%,凍融劈裂抗拉強度比為91.6%,與UTAC-10和AC-16相比提升明顯,其抗水害能力得到改善。 2.3.3 抗滑性能 采用車轍板試件開展構造深度和標準擺式儀法試驗評價改進型UTAC的抗滑性能,試驗結果見圖4~5。 圖4 混合料構造深度試驗結果 圖5 混合料擺值試驗結果 由圖4~5可知:改進型UTAC混合料的構造深度為1.02 mm,擺值摩擦系數為63 BPN,與UTAC-10和AC-16相比提高明顯,表明其抗滑性能理想。 2.3.4 抗反射裂縫性能 瀝青混合料作為典型的黏彈性材料,其細觀結構微元體的應力-應變曲線在加載與卸載的過程中呈現不同的路徑,形成閉合的環狀曲線(見圖6),稱之為滯后環線,該曲線的面積代表材料在一次加載、卸載過程中總的能量積累。另一方面,車輪荷載快速滾動作用于路面,在瀝青加鋪層裂縫位置表現為明顯的沖擊荷載。測出瀝青混合料試件在沖擊荷載作用下斷裂的應力-應變曲線,即可利用應力-應變曲線下的面積(能量)評價材料的抗斷裂能力。根據文獻[13],在沖擊荷載作用下,應力-應變曲線所包圍的陰影面積稱為沖擊韌性(見圖7),其值越大,材料抵抗反射裂縫的能力越強。 圖6 瀝青混合料滯后環線 圖7 瀝青混合料沖擊韌性曲線 為評價改進型UTAC抵抗反射裂縫的能力,進行沖擊韌性試驗,選擇AC-16進行對比。通過振動成型試驗制作加厚的車轍板試件,采用雙面鋸切割為250 mm×30 mm×35 mm小梁,恒溫至試驗溫度,再進行三點彎曲試驗,獲得荷載-跨中撓度曲線,計算沖擊韌性。每種級配制作3根小梁(見圖8),用游標卡尺量取試件跨中及兩支點斷面的尺寸,兩支點斷面尺寸之差均小于2 mm,滿足規范要求。 圖8 小梁試件 采用MTS810萬能材料試驗機進行試驗,圖9為部分荷載-跨中撓度曲線。通過Origin軟件對荷載-跨中撓度曲線進行積分,從零加載開始到小梁開裂破壞荷載出現為止,曲線與X軸圍成的面積即為小梁的沖擊韌性值(見表4)。 圖9 荷載-跨中撓度曲線 由表4可知:由于級配最大公稱粒徑不同,AC-16的破壞荷載與改進型UTAC相比具有優勢;在沖擊韌性方面,改進型UTAC、AC-16小梁的沖擊韌性平均值分別為1 529、1 112 N·mm,改進型UTAC的沖擊韌性提高37.5%,優于AC-16。 表4 混合料沖擊韌性試驗結果 2019年底,依托廣東省汕汾高速公路水泥路面養護罩面專項工程,針對路面結構補強及換板率相對偏大的路段(BK2508+852—BK2504+640),設計采用4 cm FAC-16+2 cm 改進型UTAC(表層)的結構組合方案,鋪筑4.212 km試驗路。工后對試驗段進行質量跟蹤檢測,路面行車舒適性明顯改善,通車近1年后,未見坑槽、車轍病害,路表黑亮,瀝青膜未見明顯脫落(見圖10),抗滑性能檢測結果(見表5)理想。 圖10 改進型UTAC的施工效果 表5 改進型UTAC的工后檢測結果 根據6 cm薄層“白加黑”項目的2 cm表層功能需要和廣東高溫多雨氣候特點,對原材料加工和混合料級配設計方法等進行改進,開展UTAC技術相關研究。主要研究內容及結論如下: (1) 從原材料加工入手,改進粗骨料加工工藝,確定采用10~15 mm檔料作為加工5~8 mm規格料的毛料及三級破碎工藝+改進反擊破碎的破碎工藝,提高主骨料顆粒形態指標3∶1針片狀的標準為≤12%,并增設要求更高的指標2∶1針片狀≤15%的標準,進一步減少針片狀顆粒含量,提高主骨料顆粒強度。 (2) 基于原有UTAC級配情況,采用斷級配理念和CAVF級配設計方法優化UTAC級配,間斷3~5 mm規格料(冷料比例為零),可獲得理想的體積特性。 (3) 采用高性能PG82 SBS改性瀝青,并進行對比試驗,驗證改進型UTAC混合料的高溫性能、抗水損壞性能、抗滑性能、抗反射裂縫性能均比UTAC-10及AC-16有明顯改善。 (4) 對UTAC級配的改進適用于“白加黑”路面的表層加鋪,且為適應廣東氣候提高瀝青品質與含量,能滿足薄層“白加黑”表層罩面技術需要,其材料加工工藝及設計方法可供同類項目借鑒。改進方式適用于薄層加鋪,但由于改進型UTAC具有較強的針對性,其他環境條件下瀝青面層是否可采用該改進型UTAC作為薄層“白加黑”表層罩面技術養護路面需進一步研究。

2.3 性能驗證

3 工程應用

4 結論