西南低壓槽影響下的海南島地閃活動特征

勞小青 韋傳波 周方聰

(1 海南省氣象災害防御技術中心,海口 570203;2 海南省瓊中縣氣象局,瓊中 572926;3 海南省南海氣象防災減災重點實驗室,海口 570203)

0 引言

雷電對經濟建設和人民生命財產有很大危害,特別是對航空、電力、漁業、種植等行業影響巨大,對其進行有效的監測、預報和研究具有十分重要的社會、經濟和科學價值。西南低壓槽天氣系統一年四季都會影響海南,但主要集中在4—8月,是春夏季影響海南的主要天氣系統之一。在西南低壓槽影響下,冬季以晴好天氣為主,春季會出現高溫、局部降水天氣,夏、秋季低壓中心在北部灣附近,海南處在低壓槽頂部,輻合氣流較強,大部分地區會出現雷陣雨天氣。西南低壓槽天氣給人最深的印象就是悶熱,所以對西南低壓槽的研究方向多集中在高溫方面,王良淼等在分析廣西近40年高溫天氣氣候特征時認為,副熱帶高壓、西南低壓槽和熱帶氣旋是造成廣西高溫天氣的3個最主要的影響系統;符式紅等分析2014年5—6月海南島持續高溫成因后認為,在西南低壓槽控制下,海南島處中南半島長山山脈背風波的下沉區,壓縮增溫效應是造成高溫天氣的主要原因。雖然在西南低壓槽控制下,海南島天氣主要特征以高溫天氣為主,但在海南島西北部內陸由于午后熱量堆積和地形因素作用常有對流天氣產生。辛吉武等在分析海南儋州雷暴天氣特征時認為,西南低壓槽是熱帶低值系統中在儋州產生雷暴幾率最大的天氣系統。在西南低壓槽影響下的局地強對流天氣過程是中小尺度系統,雷暴云的時空分布隨機性較大,在24、48 h的短期預報中很難作出較準確的時空預報,較精細的預報只能在3 h短時臨近預報中通過雷達資料外推方法來實現,但由于外推的時效也很難超過兩個體掃時間,往往造成預報結論不穩定,給用戶使用帶來很大困惑。本文的目的是通過對閃電定位數據時空概率統計,分析在西南低壓槽控制下,海南島地閃活動的時空分布特征,為閃電、降水天氣過程的路徑預報提供天氣氣候上的參考。

1 資料和方法

1.1 資料

1.1.1 天氣分型資料

天氣分型資料來自海南省氣象臺每日對外發布的天氣形勢分析。天氣系統分型以下面3個標準確定西南低壓槽(以下簡稱“系統”)影響海南:1)主力在我國西南地區(常被冷空氣南壓到中印半島北部);2)850 hPa(約1500 m)高空,本島處于槽前脊后,本島西北部吹氣旋性的西南風,東南部吹反氣旋性的東南風;3)湛江以南無鋒面,海南附近氣壓梯度大。

1.1.2 閃電數據

閃電數據來自海南省ADTD閃電定位系統。海南省ADTD閃電定位系統是探測地閃的甚低頻閃電監測系統,探測距離可達300 km,定位精度500 m。始建于2007年,在海南島上設有5個探測基站,分別設在海口、三亞、東方、瓊海、瓊中等5個市縣氣象站內,站點呈東西南北中分布,站間距在150 km以內。2010—2018年,除2012年有部分閃電數據缺失外其他年份的數據保留完整。

1.2 數據處理方法

閃電數據在統計之前要做必要的質檢和前期處理,首先剔除數據中的繼后回擊,然后采用30 dBz回波距離對誤測數據進行甄別篩選,再利用地圖邊界提取出海南島范圍內的地閃數據,為保證定位精度只保留3、4站定位的數據。

為排除閃電資料的定位精度不高、探測效率低等缺陷,采用了概率統計方法。以下統計和地閃發生概率計算都將涉及到地閃日的概念,此處地閃日的概念定義為:當天只要有一個及以上的地閃落在某一特定區域內,則稱當天為這一特定區域的一個地閃日。海南島地閃發生概率的計算按系統影響日期統計出某個時段海南島有多少個地閃日,再除以系統的影響天數,即為該時段海南島的地閃發生概率。地閃發生概率的空間分布則按40 km×40 km的采樣網格對地閃日進行采樣,再分別除以系統影響天數得到格點概率,然后對格點值采用克里金(Kriging)插值法進行插值得到概率的格點文件。

2 結果與分析

2.1 系統影響天數和地閃次數

由表1可見,海南島從1—9月均可受系統的影響,但主要在2—8月。從統計結果看,在系統影響下,8年時間里海南島出現地閃日共253 d、地閃小時共1435個、地閃次數共84153次,其中4—9月的地閃日、地閃小時、地閃次數分別占各自總數的96.0%、98.1%、99.1%,可見系統對地閃的影響主要在4—9月。一次天氣系統的控制時間內也稱為一次系統的控制過程,在4—9月系統控制下的393 d里共經歷73個控制過程,平均每個過程時間為5.4 d。

表1 2010—2018年各月西南低壓槽影響天數及相關地閃數據Table 1 Influence days of the southwest low pressure trough from 2010 to 2018 and related CG lightning summaries

2.2 時間變化特征

2.2.1 月分布

利用系統影響資料和對應的地閃數據,按系統影響日期統計出各月的地閃日,再除以相應月的系統影響天數,可得到4—9月的地閃發生概率(圖1)。

圖1 地閃發生概率月分布Fig.1 Monthly distribution of occurrence probability of CG lightning

00—24時地閃發生概率月分布曲線呈雙峰特征,主峰出現在8月,高達95.7%,次峰在5月,為82.1%,4月閃電發生概率最低,為35.0%,6月為階段低谷,為76.3%。可見,7—9月的地閃發生概率明顯要高于4—6月,這是因為7月以后系統主力南移,其槽可伸至南海西部,海南處于低壓槽頂部,輻合氣流較強,更容易出現強對流天氣。

00—12時概率曲線是一條較平順的上升曲線,7月稍微下探,4月概率最低(10%),9月最高(39.1%)。與12—24時曲線走向明顯不同。

12—24時的概率曲線與00—24時的曲線幾乎是一致的,主峰出現在8月,高達95.7%,次峰在5月,為80.0%,4月閃電發生概率最低,為35.0%,6月為階段低谷,為72.5%。

2.2.2 時段分布

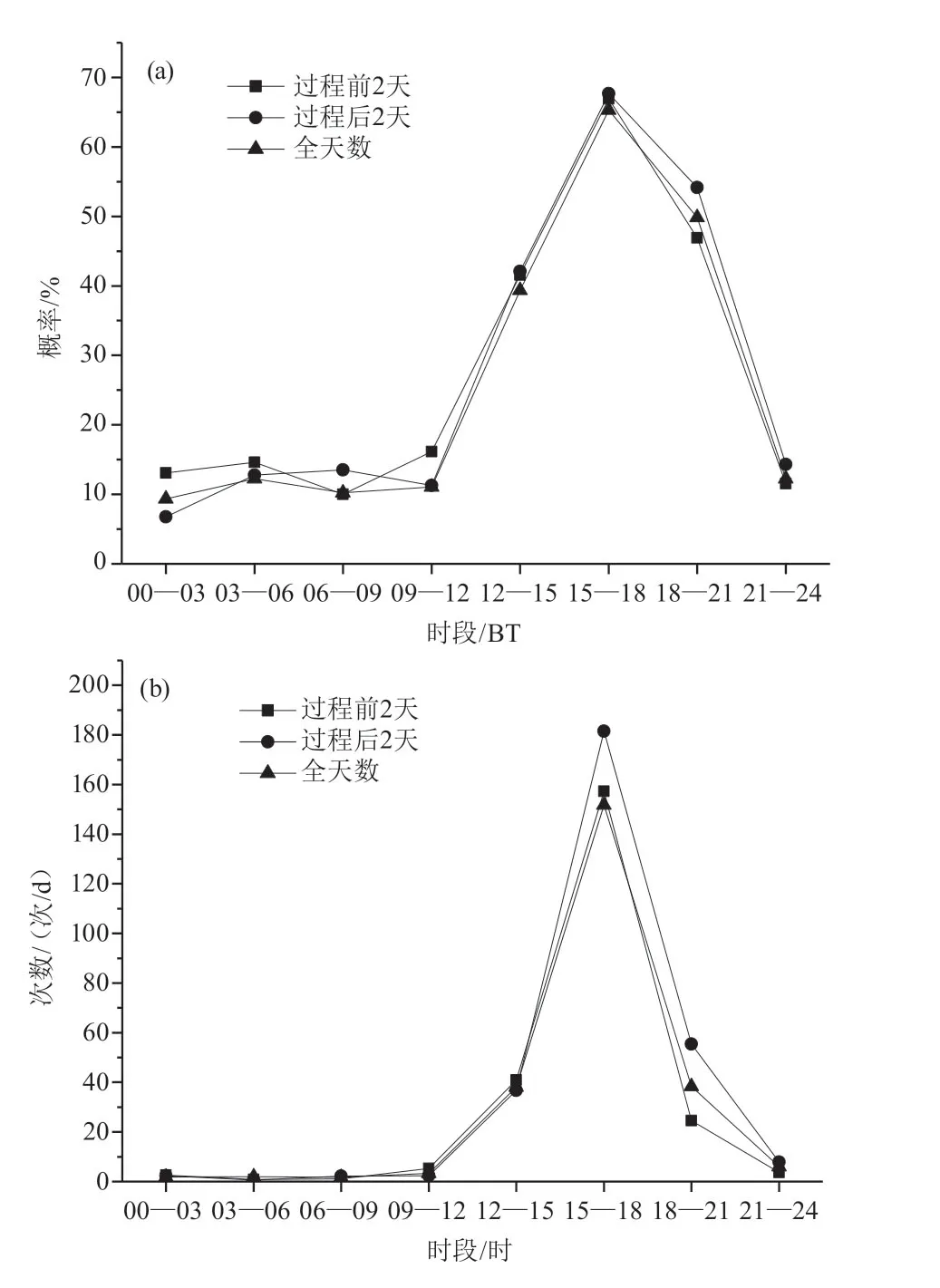

利用系統影響資料和對應的地閃數據,按系統影響日期統計各時段的地閃日,再除以系統影響天數,即得到各時段的地閃發生概率(圖2a)。從表1分析中得到,系統控制的平均過程時間為5.4 d,將控制過程分為過程中的前2天和過程中的后2天,比較一下過程前期與過程后期的地閃發生概率和地閃日均次數。

由圖2b可見,在系統影響下,海南島地閃發生次數時段分布曲線呈單峰特征,與概率曲線相似,在21—12時各時段的地閃次數均在6次以下,12時以后開始上升,特別是15時以后急速上升,峰值出現在15—18時,峰值達151次,18時以后開始下降,21時以后地閃次數又回到6次以下。

對比圖2a和2b還可發現,18—21時海南島地閃發生的概率為全天的第2高值,而地閃次數卻與12—15時相當,這種不協調性說明兩點,18—21時雷暴過程已處衰亡期,地閃發生次數明顯減少;經過18—21時衰亡期的雷暴過程比經過12—15時生長期的要多,意示著有部分雷暴過程的生成時間在15時之后。

圖2 地閃發生概率(a)和地閃日均次數(b)的時段分布Fig.2 Occurrence probability distribution and frequency of CG lightning in every 3 hours during a day

在系統影響下,除了7—9月比4—6月更容易產生雷暴天氣外,還存在以下區別:4—6月的雷暴過程比7—9月的雷暴過程在高峰期15—18時產生的地閃更多,7—9月的雷暴過程的持續時間相對較長或者部分雷暴過程生成時間相對滯后。原因分析,7月以后太陽輻射減少,熱力條件下降,海風減弱,對雷暴的劇烈程度造成影響,導致地閃次數減少;下半年隨著太陽輻射減少、氣溫下降,雷暴云產生的時間也會相應推后。

2.3 空間變化特征

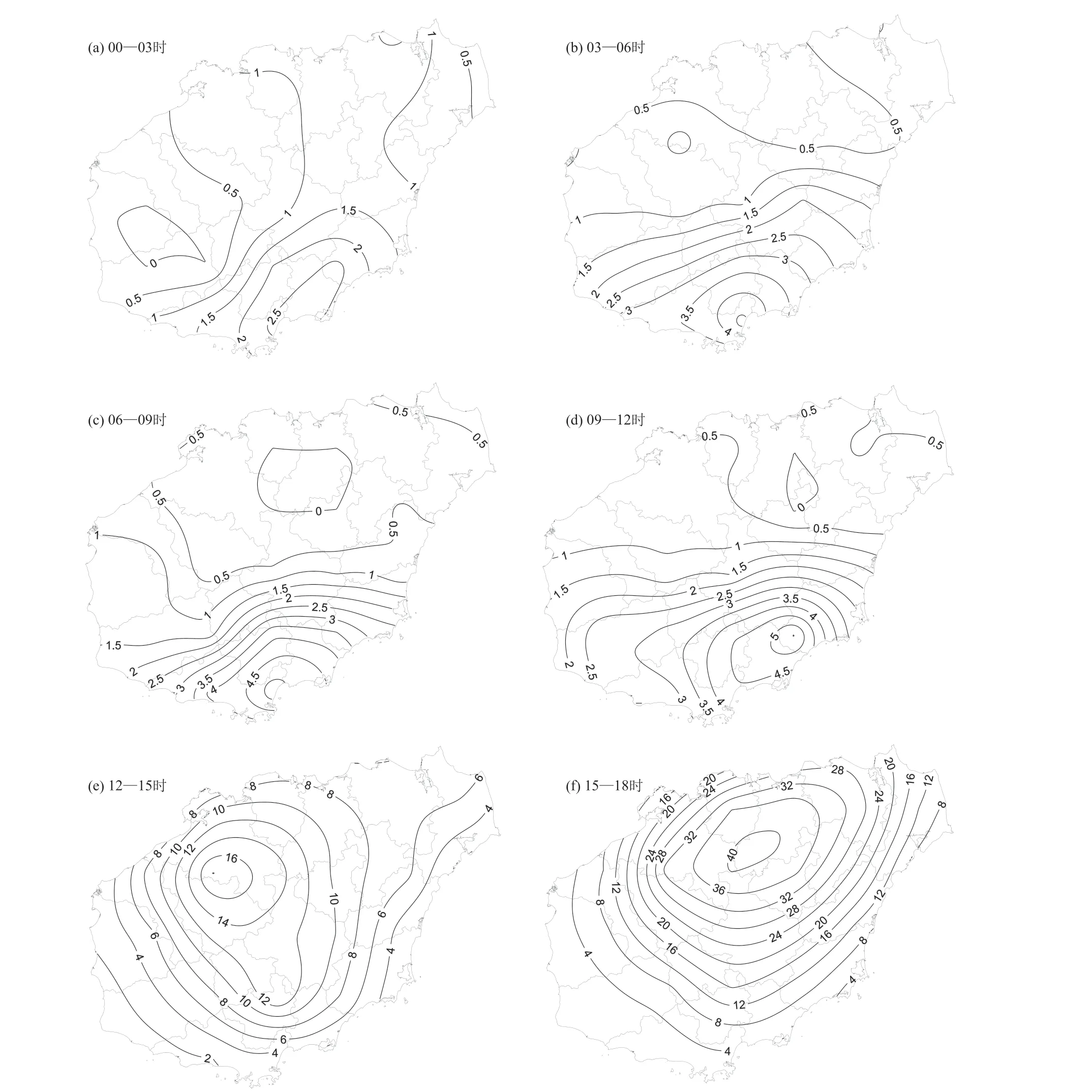

利用系統影響資料和對應的地閃數據,按系統影響日期以40 km×40 km為網格統計各網格各時段的地閃日,再除以系統影響天數得到格點概率,然后用Kriging插值法對格點值進行插值處理,即得到各時段地閃發生概率的空間分布(圖3)。

圖3 各時段(a~f)地閃發生概率分布(單位:%)Fig.3 Occurrence probability distribution of CG lightning in every 3 hours (a~f) during a day (unit:%)

在00—12時,各時段的地閃發生概率中心主要分布在海南島東南部,即在三亞、陵水、萬寧南部等東南沿海一帶,最大概率為5%左右,從三亞的海棠灣至萬寧的牛嶺是概率高值區。從等值線變化來看,雷暴過程少動或移動緩慢,隨時間推移部分會向西北擴展,從前面地閃次數時段分布分析來看,雷暴過程較弱,地閃發生次數較少。原因分析,在系統影響下,海南島東南部低空吹東南背景風,夜間與陸風匯合引起動力抬升,但由于沒有白天的熱力條件,陸風又較弱,對流發展受限,因此夜間的雷雨過程發展緩慢、弱小。太陽出來后,南部的群山產生的谷風對雷雨云有維持作用,因此從08—12時在南部山區會有零散的地閃發生(圖3a~3d)。

12—15時在白沙與儋州的交界處有一個15%的概率中心,與12時之前的東南沿海高值區相隔甚遠。新高值中心的出現說明,在系統影響下海南島午后雷暴過程在白沙與儋州的交界處生成的概率最大,原因在于夏季海南島西北部在12—14時海風達到最強,與西南背景風形成風場輻合切變,加上午后優越的熱力條件和山區地形由于受熱不均引起的擾動,極易觸發強對流發生(圖3e)。

15—18時概率中心移到澄邁南部,中心值上升到40%,這是全天各時段的最大概率值,說明在15—18時在澄邁的南部最容易出現雷暴天氣,配合地閃次數,此時段也是雷暴過程最強盛、地閃發生最猛烈的階段(圖3f)。

18—21時概率中心移到澄邁的東部邊界,中心值降到了25%,說明在此時段雷暴過程進入到衰亡階段,地閃發生逐步減少(圖略)。

21—24時,概率中心出現在屯昌北部,概率中心值只剩4%。過了21時,大部分雷暴過程已東移入海消亡,只有極少數雷暴過程能停留在陸上延續到21時之后,而這些雷暴過程往往生成較晚,且發展較弱(圖略)。

如果把12—21時的地閃發生概率中心串連起來,那么從白沙的中部到澄邁的東部再延伸海南島東部海面就是午后雷暴過程最大概率經過的路線,呈西南-東北走向,這與系統影響下海南島西北部背景風的風向吻合。

綜合以上分析再結合地閃次數隨時段變化的情況可以得到,在系統影響下,地閃集中發生午后,主要發生海南島北部內陸;夜間至上午地閃發生很少,主要分布在海南島東南部沿海。

3 結論

1)海南島1—9月均可受系統影響,但地閃活動主要在4—9月。

2)在系統影響下,海南島地閃發生概率月分布曲線呈雙峰特征,主峰在8月,次峰在5月,00—12時的地閃概率月分布曲線則與全天曲線不同,呈逐月上升特征。

3)在系統影響下,海南島地閃發生概率和地閃平均次數的時段分布曲線均呈單峰特征,兩者峰值同時出現在15—18時,除了12—21時其他時段的地閃發生概率和地閃次數都很低。系統控制過程的前2天的地閃發生概率和地閃次數均比后2天的略低。7—9月的地閃發生概率在各個時段都要比4—6月高,但4—6月地閃發生次數的峰值比7—9月高。

4)00—12時各時段的地閃發生概率中心分布在東南沿海,概率中心值在5%以下;12—21時各時段的地閃發生概率中心分布在北部內陸,概率中心由白沙縣中部向澄邁縣東部移動,移動方向呈西南-東北向,15—18時概率中心在澄邁縣南部達到最高值40%,再繼續往東北移動則開始減弱;21時以后概率中心分布在屯昌縣境內,中心值在5%以下。4—6月各時段概率中心的空間分布與7—9月的完全一致,但7—9月的概率中心值要比4—6月的大。

Advances in Meteorological Science and Technology2021年4期

Advances in Meteorological Science and Technology2021年4期

- Advances in Meteorological Science and Technology的其它文章

- 主編語

- 提升風云氣象衛星服務能力,筑牢防災減災第一道防線

——2020年風云氣象衛星用戶大會綜述 - 成于大氣 信達天下

- AMS詞匯

- 國際氣象衛星協調組織(CGMS)統籌氣象衛星系統建設的重要計劃

- 試論中國氣象事業自主建設的歷程