青藏高原氣象研究

■ 張宇 鞏遠發 馮鑫媛 葛非 鄭佳鋒

(成都信息工程大學)

高原渦的氣象特征與結構研究

高原渦是夏半年發生在青藏高原上空的一種α 中尺度的淺薄系統,是夏季高原地區的主要降水系統,研究高原渦的氣候和結構特征,對于認識其形成發展機理及其監測預報具有重要意義。

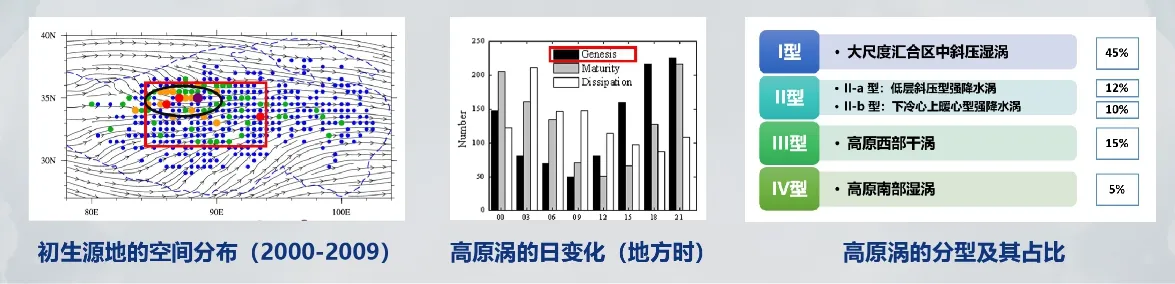

●利用新一代再分析資料CFSR,對青藏高原地區2000—2009 年4—10 月出現的高原渦進行分析:高原渦主要出現在5—8 月,7 月最多,大部分高原渦持續時間較短,平均持續時間約為15 h

●主要渦源呈東西帶狀分布,位于海拔高度較高的高原中、西部,與大尺度氣流輻合區的位置密切相關,絕大多數高原渦向東移動,平均移動速度約為10 m/s,少部分會移出高原,年均移出渦約為9 個,主要從東緣移出

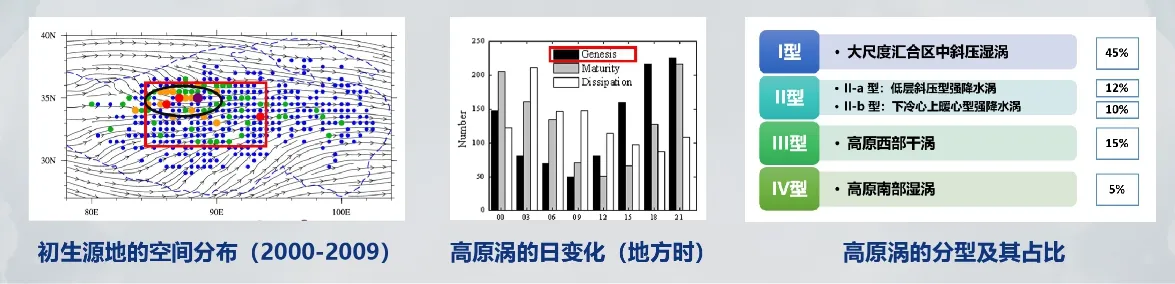

●得到高原渦的日變化特征:日變化特征明顯,常在下午至晚上生成,多消失于深夜

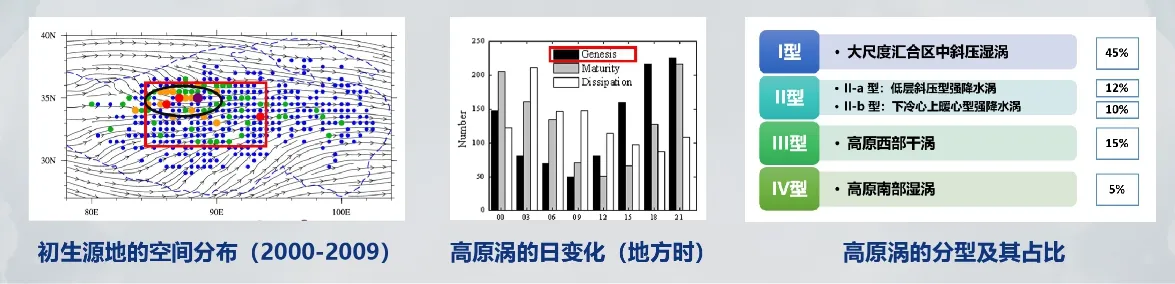

●選取220 個高原渦為對象劃分類型,基于結構特征分為4 種類型,通過結構的合成分析,探討不同類型高原渦的結構特征

出生源地的空間分布(2000-2009)

高原渦的日變化(地方時)

高原渦的分型及其占比

高原夏季風年際異常形成機理及其與印度北部降水的關系

青藏高原本身熱力和抬升作用在高原上空形成了一個獨立的“高原季風”環流系統,直接影響高原及其周圍地區的氣候特征,是青藏高原氣候研究中的重要問題。

本研究從高原夏季風年際變率異常的角度出發,研究表明:

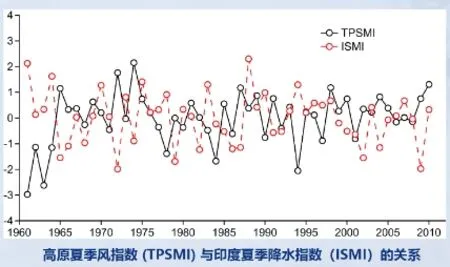

在強夏季風年,青藏高原大部分地區降水偏多,整個印度次大陸,尤其是印度北部地區降水偏少;在弱夏季風年,青藏高原大部分地區降水明顯偏少,而印度北部地區和中南半島降水明顯偏多。

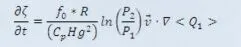

研究高原夏季風的形成機制,發展了一個用于解釋高原夏季風的形成的熱力渦度方程

高原夏季風指數(TPSMI)與印度夏季降水指數(ISMI)的關系

說明了高原夏季風的形成主要是受到高原的熱力作用而不是地形強迫的影響。

指出了高原春季地表非絕熱加熱異常以及蒙古反氣旋的位置變化與強(弱)高原夏季風的形成有著重要的聯系。

青藏高原對流云大氣垂直速度的毫米波雷達反演方法研究

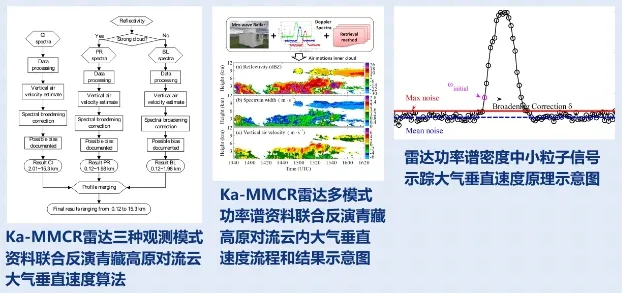

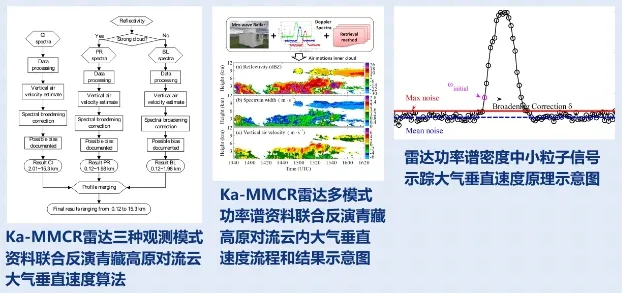

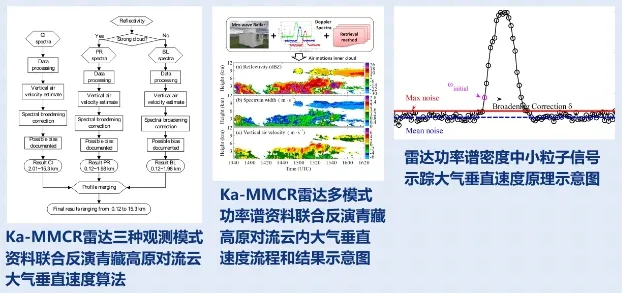

Ka-MMCR 雷達三種觀測模式資料聯合反演青藏高原對流云大氣垂直速度算法

本研究利用2014—2015 年垂直定向探測Ka 波段毫米波云雷達資料,提出了基于雷達不同觀測模式功率譜密度資料聯合的對流云內大氣垂直速度反演方法。研究表明,多模式功率譜密度聯合可以提高整體數據質量,并保證大氣垂直速度的反演精度和有效范圍。驗證結果表明,提出的方法反演結果具有較好的適用性和可靠性。

Ka-MMCR 雷達多模式功率譜資料聯合青藏高原對流云大氣垂直速度流程和結果演示圖

雷達功率譜密度中小粒子信號示蹤大氣垂直速度原理示意圖

青藏高原熱力氣候效應

PDO調制ENSO影響我國東部春季降水主導模態的物理機制示意圖

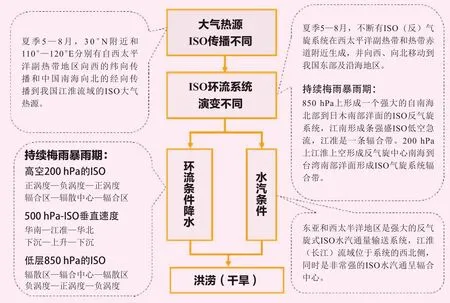

圍繞高原加熱對區域氣候的影響,討論了高原熱源非均勻加熱在高原季風空間差異變化中的作用,揭示了大氣熱源垂直結構的變化及其對西北東部降水的影響機制,和大氣熱源ISO 對我國江淮“梅雨”影響的途徑,區分了高原加熱在印度洋水汽兩步輸送進入中亞干旱區的具體貢獻,分析了高原南側坡地加熱和高原主體加熱區域氣候的不同影響。

Advances in Meteorological Science and Technology2021年4期

Advances in Meteorological Science and Technology2021年4期

- Advances in Meteorological Science and Technology的其它文章

- 主編語

- 提升風云氣象衛星服務能力,筑牢防災減災第一道防線

——2020年風云氣象衛星用戶大會綜述 - 成于大氣 信達天下

- AMS詞匯

- 國際氣象衛星協調組織(CGMS)統籌氣象衛星系統建設的重要計劃

- 試論中國氣象事業自主建設的歷程