氣象人才心理素質模型的構建研究

■ 祖霞 余萍 張雨 唐紅靈

(作者單位:祖霞、余萍、唐紅靈,成都信息工程大學管理學院;張雨,公主嶺市氣象局)

氣象工作的特殊性使從事氣象預報等工作的人才往往面臨比一般行業更大的心理壓力,需要他們具備能夠勝任工作的心理素質。但是,具備這些心理素質的人才能否通過一定的方式選拔出來?或者在培養的過程中我們應該如何設計培養方案,對哪些方面進行重點培養?要解答這些問題,都必須首先明確,氣象工作者需要具備哪些心理素質?

1 氣象人才心理素質相關研究綜述

1.1 國外研究現狀

美國心理學界對氣象人才的研究開始于二戰結束后,最早是Jenkins使用《明尼蘇達量表》對92位美國空軍氣象預報人員進行人格研究,發現他們的人格傾向有顯著不同于其他人才的特征。20世紀80年代在專家決策準確性的研究熱潮中,心理學家通過實驗研究的方法,發現氣象預報人員的準確性受其人格、情緒、自信等因素影響。Stewart等的研究進一步證實了這些觀點,認為信息量大并不會必然使氣象預報的準確性提高,而導致氣象預報不準確的首要因素就是專家本人的主觀因素,但這些主觀因素究竟是什么,作者并未進行深入分析。為了驗證前述研究,Zielonka通過實驗比較了股票市場分析員和氣象預報員,發現過于自信是導致氣象預報失準的因素之一。勝任力概念興起以后,一些心理學家也用這一概念對氣象預報人員進行研究。

總體來看,上述研究都明確了心理因素對氣象工作存在影響,強調了研究這些心理因素的必要性。但不足之處在于以上研究主要集中于氣象預報人員,對于其它氣象人才涉及不多;尚存在主要概念、關注焦點不統一等問題,因而并未形成一致性結論。

1.2 國內研究現狀

心理素質是由我國心理學家張大均教授提出的心理學概念,指以生理條件為基礎的,將外在獲得的刺激內化成穩定的、基本的、內隱的,具有基礎、衍生和發展功能的,并與人的適應行為和創造行為密切聯系的心理品質,包括了認知、情緒、態度等影響人的發展的各種心理成分。

以氣象從業人員為角度,國內對氣象服務人員、氣象節目主持人、氣象預報人員的心理素質都有相關的研究。從心理素質的重要性上,所有研究都一致認為心理素質對氣象人才有著重要意義,如肇啟鋒、劉鵬將提高氣象服務人員的心理素質作為改善氣象服務質量的重要途徑,陳桂蓮等認為良好的心理素質是地面測報質量的一道重要保障,對提高測報員心理素質具有重要的意義;從心理素質的內容上,有研究者認為氣象人才的心理素質包括自信心、自我調控等能力,還有研究者認為心態平和、正視工作性質、端正態度等是心理素質的重要內容;從心理素質的培養上,吳綿超等認為進行氣象文化教育是培養良好心理素質的重要途徑。除此之外,一些研究者將心理素質視為綜合素質的一種,并從復合型人才的角度進行討論。這些研究雖然都以氣象工作者為對象,明確了良好的心理素質對于氣象工作的重要性,但都存在以下這些問題:一是沒有專業的學科視角,大多數從思想政治工作的角度入手,將心理素質視為思想問題,混淆了相關概念,同時造成心理素質的概念界定不清晰,無法統一的情況;二是研究方法普遍采用思辨法,無法進行量化研究,也很難進行驗證。由于這兩個基本問題的存在,這些研究對實踐的指導力偏弱,在學術上也很難與其他行業的心理素質研究對話。因此,我們認為,對心理素質的研究還是應該回到心理學的學科領域中,運用目前已有的成熟、科學的理論和方法來進行研究。

2 研究思路及技術路線

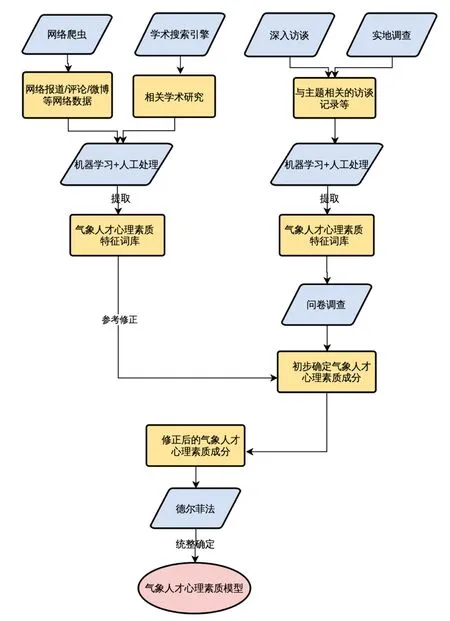

結合以上對“心理素質”概念及相關研究的梳理,我們發現,“心理素質”這一概念并沒有提出關于人的心理素質內容的普適性的唯一標準,而是從概念上奠定了一個宏觀層次的基礎,為中觀層次和微觀層次的研究提供了一個基本的概念范圍。對各行業人才心理素質的研究屬于中觀層次,因為各行業人才有不同的心理素質要求,其基本內容需要結合行業特點來考查。因此,我們首先將氣象工作者的心理素質界定為他們從事氣象工作需要具備的心理品質,這一品質包括了認知、情緒、態度等影響人的發展的各種心理成分,是以生理條件為基礎的一種穩定的、基本的心理品質。在這一概念認知的基礎上,對氣象行業從業人員需要的心理素質的具體內容進行研究,也就是探索具體是哪些心理品質,它們之間的相互關系是什么,由此建立起氣象人才的心理素質模型(圖1)。

圖1 氣象人才心理素質模型研究技術路線圖

3 氣象人才心理素質模型初步建立

3.1 研究方法及步驟

3.1.1 網絡數據的收集與篩選

在中國知網數據庫中,以“氣象”、“心理素質”(或“心理”)為關鍵詞進行檢索并下載相關文獻,共收集到從1990—2018年期間發表的203篇相關論文。同時,利用網絡爬蟲在互聯網上收集以“氣象”和“心理素質”或“心理”為主題的新聞、講話或評論、微博等文章,共收集到5603篇文章。對上述文章進行人工篩選后,得到與本研究主題較為密切的文章共161篇。應用Word2vec進行聚類分析,同時計算詞的TF-IDF 值,進行排序,取前1000個詞。最后經人工篩選,得到132個與心理素質有關的詞語。對這132個詞語再次通過人工分析,分出抗壓、調節、團隊和自我4個維度。

3.1.2 深入訪談

本研究以方便抽樣的原則,選取代表性樣本進行半結構式訪談,樣本包括氣象預報員(2名)、氣象工作中高層管理人員(13名)、氣象保障部門工作人員(8名)及氣象類專業大學生(9名)和大學老師(4名)。在取得受訪樣本同意后進行錄音,再根據錄音的情況進行整理,形成文字。

3.1.3 實地調查

為進一步搜集資料,對前述研究的結果進行補充或校正,分別選取了西部、中部和東部地區具有代表性的三所氣象局及下屬氣象臺站進行實地走訪調研。

在實地調查中使用觀察法和訪談法。觀察法主要是通過現場觀察、記錄氣象預報崗、后勤保障崗等人員的工作情況,搜集氣象人員工作的相關資料(如工作記錄等)來進行。訪談法主要通過座談會的形式進行,共舉辦5次,以“氣象人才應具備的心理素質”為主題,請參加座談會的人員圍繞這一主題闡述他們的觀點。座談會的所有發言均整理為文字材料。

3.1.4 問卷調查

在進行實地調查期間,以形成初步的氣象人才心理素質模型為目的,在將網絡資料和深入訪談資料整理完畢后,借助Python的Jieba分詞工具,抽取出前5000個關鍵詞。將這些關鍵詞進行人工歸納,目的是提取出氣象人才心理素質的基本成分。歸納方法是:首先,對12名大學本科二年級學生進行培訓,讓他們了解歸納標準;然后,將12名大學本科二年級學生隨機分成2組,讓他們對5000個關鍵詞中隨機抽取出來的500個關鍵詞進行歸類,并計算編碼者一致性信度(α=0.83);接著再將4500個關鍵詞隨機分成6組(每組750個關鍵詞),12名大學本科二年級學生經隨機分配,每2人一組,隨機抽取任一組文章進行歸類。歸類后概括得到心理素質的15種成分(表1)。

表1 論文及網絡文章抽取得到的心理素質成分

根據抽取出的15個心理素質成分設計一套相應的問卷,并利用問卷星調查平臺,采用隨機方便取樣的方法,請4個縣市氣象局的部分領導及一般工作人員填寫問卷。該階段一共收到返回的有效問卷共150份。本次問卷調查采用李克特 5 等級量表,要求受訪者對15個心理素質成分按“最重要”“較重要”“一般重要”“不重要”“非常不重要”勾選,150個樣本的勾選結果如表2所示。

表2 調查問卷結果匯總

從表2來看,150個樣本認為最重要的心理素質成分是“負責任”“學習”和“動手操作”這三項,且均超過50%,即超過一半的受訪者認為此三項是氣象人才最重要的心理素質成分。

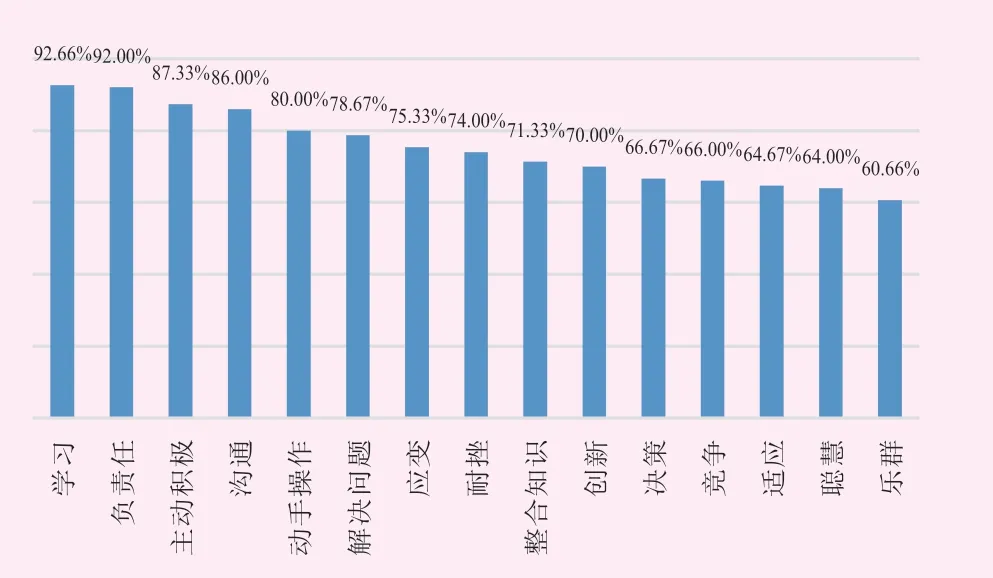

將“非常重要”與“比較重要”合并為“重要”項,15個心理素質成分獲選率均超過了50%,如圖2所示。其中,獲選率最高的分別是:“學習”“負責任”“主動積極”“溝通”和“動手操作”。而獲選率最低的分別是“樂群”“聰慧”“適應”“競爭”和“決策”。這說明在受訪者看來,這5個心理素質成分對于氣象人才來說并不太重要。

圖2 受訪者認為重要的心理素質成分

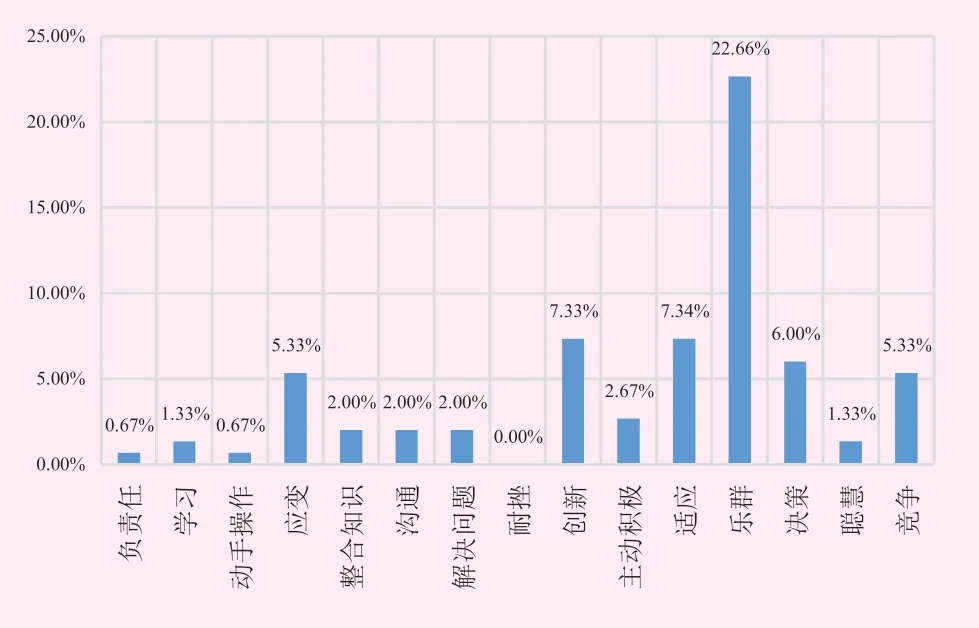

同時,通過對受訪者認為最不重要的心理素質成分的分析發現,在所有15個心理素質成分中,所有受訪者都認為“耐挫”是重要的心理素質成分,這說明對所有受訪者而言,“耐挫”都是一個不可缺少的心理素質成分。而有22.6%的受訪者認為“樂群”是不重要的心理素質成分。除此之外,“適應”“創新”和“決策”有超過6%的受訪者認為是不重要的心理素質成分(圖3)。

圖3 受訪者認為不重要的心理素質成分

3.2 初步結論

根據對實地調查材料的分析,結合之前網絡資料和論文、深入訪談等資料的分析結果,結合心理學的相關理論及研究成果,筆者將問卷調查得到的15個心理素質成分進行刪改和補充,結果如表3。

表3 修正后的18個氣象人才心理素質成分

與前述15個氣象人才心理素質成分相比,主要的刪減和增加是:

1)刪除“學習”“聰慧”“整合知識”“動手操作”這4個成分。主要原因是這4項均屬于單純的認知和實踐能力,在實地走訪的座談會中,多數與會者認為在氣象工作實踐中,這4個成分雖然重要,但不應屬于心理素質范疇,而是應該劃入學習能力或智力范疇。

2)增加“自信”“守信”“榮譽感”“淡泊”“樂觀”“成就”這6個成分,將“積極主動”拆分為“積極”和“主動”2個成分。在實地調查中,筆者發現“自信”和“榮譽感”對于氣象工作者來說是很重要的兩種心理品質,能夠在一定程度上決定他們工作的效果。而在座談會上,與會者也多次提及這兩種心理品質對于氣象工作者的重要性。

結合心理學的研究,經過討論,將“淡泊名利”簡化為“淡泊”,用“守信”代替“靠譜”,用“樂觀”補充現有心理品質中對“外向”的解釋,同時將“主動積極”拆分為“主動”和“積極”這兩種心理品質。

4 氣象人才心理素質模型的最終確定

對初步建立的氣象人才心理素質模型采用德爾菲法進行修正,咨詢專家小組由全國各省氣象局、縣市氣象局負責人或人事部門負責人、國內從事氣象人才培養及隊伍建設相關研究的專家、國內從事某一行業心理素質研究并已有相應成果的三類人員中選取的專家組成(圖4)。

圖4 德爾菲法的專家組成

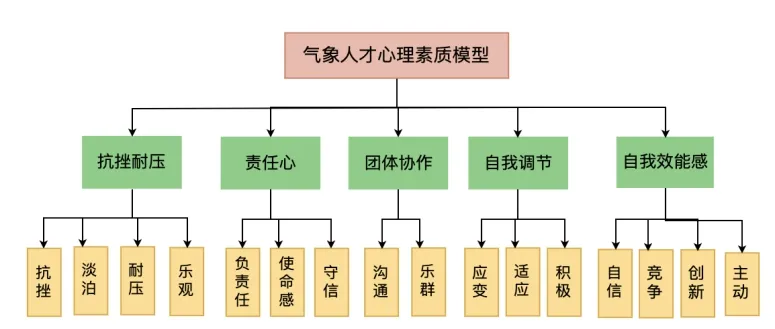

經兩輪調查討論,專家意見基本趨于一致,形成16個心理素質成分。在16個氣象人才心理素質成分的基礎上,筆者分析了各個心理素質成分之間的聯系,根據心理學的相關研究將其劃分為5個維度,由此得到一個完整的氣象人才心理素質模型(圖5)。

圖5 氣象人才心理素質模型

5 討論

5.1 抗挫耐壓能力

抗挫耐壓是一種重要的心理能力,在心理學中又名心理承受力,是個體面對挫折和逆境時能有效應對的一種能力。在氣象人才心理素質成分中,“抗挫”“耐壓”指的是面對挫折和壓力能夠積極應對,“淡泊”指的是面對名利的態度,“樂觀”反映的是個體在面對挫折和壓力時的整體心態。這4個心理素質成為一體,互有聯系。除了沿用心理學常用來評價心理承受力的兩種心理素質成分“抗挫”和“耐壓”外,“淡泊”突出了氣象事業的公益性,強調在面對氣象工作的壓力和挫折時個體對待名利的態度可能會決定他/她是否能夠有效應對,和“樂觀”這種心理素質成分結合在一起,兩者共同決定了氣象人才抗挫耐壓能力的底色。

5.2 責任心

在心理學的研究中,按照Schlenker等的定義,責任心這一概念用來表示“對他人負責”,包括由道德或法律確定的責任,以及與社會角色相應的職責。結合這一定義,筆者將責任心定義為對氣象事業負責,包括個體對在氣象工作崗位上的具體責任以及個體作為氣象工作者對我國氣象事業整體發展感受到的自己所負的責任等。

5.3 團體協作能力

在本研究中,“溝通”指的是善于同人交流,表達自己的認知和情感的一種行為特征,“樂群”指的是愿意與團隊在一起工作的態度。這兩個心理素質成分可以很好地表達氣象工作崗位對個體親社會行為方面的要求。我們將這兩種心理素質成分歸整到“團體協作能力”維度中,用這一維度來指明個體在工作中愿意與團隊合作的態度傾向和相應的基本行為特征,也就是指明“是否愿意與人合作”和“與人合作的行為如何”這兩個問題。

本研究之所以使用“團體協作能力”來統整“溝通”和“樂群”這兩個心理素質成分,一是由于之前的深度訪談和實地調查中,受訪者多次提及團隊合作對于氣象事業和人才成長有著不可或缺的重要性;二是“團體協作能力”作為人力資源管理中的一個重要概念,與人力資源管理的相關研究是可以相通,這也可以為本研究將來在學術上的對話提供可能性。

5.4 自我調節能力

在氣象工作中,個體遭遇到一些重大挫折的概率要大于普通工作,因為氣象工作要面臨較高的不確定性,而且責任重大。因此,在面對重大挫折時能否快速恢復工作能力的關鍵在于個體的心理韌性。心理韌性是近30年來,在積極心理學的理論背景下提出的概念框架,指的是個體面對生活逆境、創傷、威脅或其它重大壓力時的“反彈能力”。近年來,自我調節能力在心理韌性這一研究主題下得到不少研究成果,本研究綜合了多個研究的成果,認為可以將自我調節能力作為心理韌性的重要中介變量。也就是說,在本研究中我們將自我調節能力視為心理韌性狀況的反映,認為它在一定程度上反映出個體在面對壓力和挫折時的“反彈能力”(也就是心理韌性)。

5.5 自我效能感

自我效能感是美國心理學家Bandura提出的概念,是指個體對自己能否在一定水平上完成某一行為活動所具有的信念、判斷或主體的自我感受,是個體對完成某項任務自身所具備能力的評估和信心。由于自我效能感直接影響人們的動機、思維以及行為,有學者將其視為個體的動機成分,也有多個研究進行了自我效能感與個體工作績效關系的實證研究,結果發現兩者存在正相關關系。不僅如此,有研究者甚至還認為它能夠預測組織的工作績效。因此,就目前心理學的研究來看,自我效能感維度是氣象人才心理素質模型中可能與工作績效預測有著最密切關系的維度。

本研究將“自信”“競爭”“創新”“主動”這4個心理素質成分統整在自我效能感這一維度下,作為個體對完成氣象工作這一特定領域的相關工作所具備的信念、判斷或自我感受的評估。“自信”代表著個體對完成工作具備的自信程度,如果個體對自己能力沒有信心,那么即使他們擁有完成某類工作的知識和能力,也很難表現出勝任力,順利完成這些工作。因此,“自信”可以說是自我效能感這一維度的核心。“競爭”和“創新”都是需要建立在對自我能力充分肯定的基礎上,而“主動”是自我效能感高的個體所具有的一種基本態度。這4個心理素質成分能夠較好地代表自我效能感這一概念框架,且使用自我效能感作為氣象人才心理素質模型的一個維度,能夠為我們與其他行業的自我效能感研究以及國外的心理學相關研究對話建立可能的空間,也能夠幫助我們在將來借助相關研究的成果,進一步探索工作績效與自我效能感的實證關系,確立氣象工作人員績效預測的心理依據。

深入閱讀

陳桂蓮,趙祖華,楊麗娟,2011.地面氣象測報員心理素質的培養.現代農業科技,(8):22-22,28.

馮正直,宋新濤,王智,等,2011.我國軍人心理素質研究進展與展望.心理科學,34,(5):1274-1279.

馮正直,汪鳳,2010.中國軍人心理素質量表常模建立與應用. 第三軍醫大學學報,32(13):1459-1462.

高北陵,胡赤怡,宛軍,等,2003.深圳市警察心理素質研究 Ⅲ 心理健康與應對方式調查.中國心理衛生雜志,(7):479-481.

王永玲,2005.護士職業心理素質現狀及強化措施.護理管理雜志,(8):21-22.

吳綿超,李北群,周磊,等,2011.氣象文化教育:氣象人才培養的必要環節.青海氣象,(4):11-14.

張大均,2003.論人的心理素質.心理與行為研究,(2):143-146.

張大均,邵景進,齊曉棟,2005.論學生心理素質教育銜接的心理學依據.遼寧師范大學學報,(5):55-58.

肇啟鋒,劉鵬,2006.提高人員心理素質,改善氣象服務質量.空中交通管理,(6):20,30-32.

Arkes H R,Dawes R M,Christensen C,1986.Factors influencing the use of a decision rule in a probabilistic task.Organizational behavior and human decision processes,37(1):93-110.

Jenkins J,1953.Some measured characteristics of Air Force weather forecasters and success in forecasting.Journal of Applied Psychology,37(6):440-444.

Schlenker B R,et al,1994.The triangle model of responsibility.Psychological Review.

Stewart T R,Heideman K F,Moninger W R,et al,1992.Effects of improved information on the components of skill in weather forecasting.Organizational Behavior and Human Decision Processes,53(2):107-134.

Tyszka T,Zielonka P,2002.Expert judgments:Financial analysts versus weather forecasters.The Journal of Psychology and Financial Markets,3(3):152-160.

Advances in Meteorological Science and Technology2021年4期

Advances in Meteorological Science and Technology2021年4期

- Advances in Meteorological Science and Technology的其它文章

- 主編語

- 提升風云氣象衛星服務能力,筑牢防災減災第一道防線

——2020年風云氣象衛星用戶大會綜述 - 成于大氣 信達天下

- AMS詞匯

- 國際氣象衛星協調組織(CGMS)統籌氣象衛星系統建設的重要計劃

- 試論中國氣象事業自主建設的歷程