武漢地區電力負荷特征及其對氣溫變化的響應

■ 劉靜 成丹 代娟 任永建 陳正洪

24 ℃是引起電力負荷增加的日平均氣溫初始敏感值。29 ℃是引起電力負荷增加的日平均氣溫強敏感值。

近年來,極端高溫事件的增多以及電網規模的擴大,對電力系統的安全保障面臨巨大壓力和挑戰。電力負荷作為電力系統中一個至關重要的變量,對指導電力系統規劃、運行、控制、穩定均產生重大影響。目前國內諸多學者對電力負荷從氣象影響、預測方法等多方面開展了分析研究。故本文利用武漢電網2013—2018年逐15 min電力負荷數據以及同期武漢市逐日氣溫數據,統計分析各項負荷特征指標,探尋電力負荷的內在構成和變化規律,為武漢市電力系統運行調度提供參考依據。

1 資料、概念和方法

1.1 資料

本文所用的電力負荷資料來源于國網湖北省電力公司提供的2013—2018年武漢電網逐15 min電力負荷數據;氣象資料來源于湖北省氣象信息與技術保障中心提供的2013—2018年武漢市國家基本氣象站(站號:57494)的平均氣溫、最高氣溫、最低氣溫等逐日觀測數據。

1.2 年穩定系數

年穩定系數是衡量各月電力負荷的均衡程度指標,以一年12個月各月最大負荷的平均值與年最大負荷的比值來表示,數值越大表示各月負荷越均衡。

1.3 空調負荷提取

本文選取每年日最高氣溫大于等于35 ℃的工作日作為計算空調負荷的典型日。對空調負荷的提取,則通過將實際日最大負荷扣除基準負荷得到。其中基準負荷取自當年4月和10月平均氣溫在15~20 ℃的工作日的日最大負荷平均值。

2 年電力負荷特征分析

2.1 歷年電力需求統計

表1總結了2013—2018年武漢市的GDP(地區生產總值)增長率,全社會用電量與年最大負荷以及高溫強度和持續時間等要素。從2013年起,武漢市的經濟增長逐漸放緩,GDP增長率由2013年10%下降至2016年7.8%,而后2017年和2018年維持在8%。與經濟增長放緩相反,武漢市的全社會用電量增長率基本呈逐年上升態勢,尤其2018年較2017年增長了11.7%。而年最大負荷在2013—2015年表現較為平穩,2016年之后年年破新高,近兩年更是高達1100萬 kW以上。

表1 2013—2018年武漢市GDP、用電量與電力負荷及高溫情況

電力需求除了受到宏觀經濟形勢影響外,與夏季的高溫情況也息息相關,其中年度日最大負荷體現了短時用電需求釋放情況,受高溫強度和持續時間的影響最為顯著。2013年夏季武漢市出現了極為強烈的高溫天氣,日最高氣溫高達39.5 ℃,日最高氣溫35 ℃以上的天數達到37 d且最長連續天數高達14 d,典型的高溫強度大、持續時間長。2014年和2015年夏季,高溫強度減弱,持續時間縮短,尤其2015年呈現出“涼夏”的特點,所以2014年和2015年雖然由于經濟增長使得全社會用電量有小幅上升,但是最大負荷并沒有突破2013年的極值。2016、2017、2018年這三年均出現了極端高溫天氣,日最高氣溫38 ℃以上,其中2017年更是高達39.7 ℃;日最高氣溫35 ℃以上的天數為20 d以上,2018年更是達到39 d,且最長連續19 d日最高氣溫≥35 ℃。所以可以發現該三年的用電量快速增長,最大負荷不斷突破極值,2018年年最大負荷已達到1123.16萬 kW。

2.2 逐月最大負荷分布

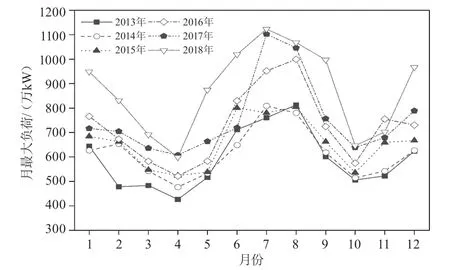

圖1為武漢市2013—2018年逐月最大負荷分布曲線。武漢市各月電力負荷隨季節變化呈現出“兩峰兩谷”的特點。由于夏季空調設備和冬季取暖設備的普遍使用,所以盛夏7、8月和寒冬12、1月分別形成了兩個用電高峰,年度最大負荷均出現在盛夏期。春季與秋季氣溫宜人,空調和取暖造成的負荷很小,故形成了兩個用電低谷,尤其4月和10月分別處于春、秋季的用電最低值。由于電力負荷的自然增長,故秋季負荷一般略高于春季。

圖1 2013—2018年武漢市逐月最大負荷分布曲線

表2為武漢市2013—2018年年穩定系數。除2015年外,其余5年的年穩定系數均低于0.8并且呈現較大的波動性,說明受氣溫影響,尤其是盛夏高溫影響,武漢市不同月份的最大負荷有較大差異。如2015年是個“涼夏”,所以該年的年穩定系數較大;而2017年出現最強高溫,故該年的年穩定系數較小。

表2 2013—2018年武漢市年穩定季系數

2.3 空調負荷占比

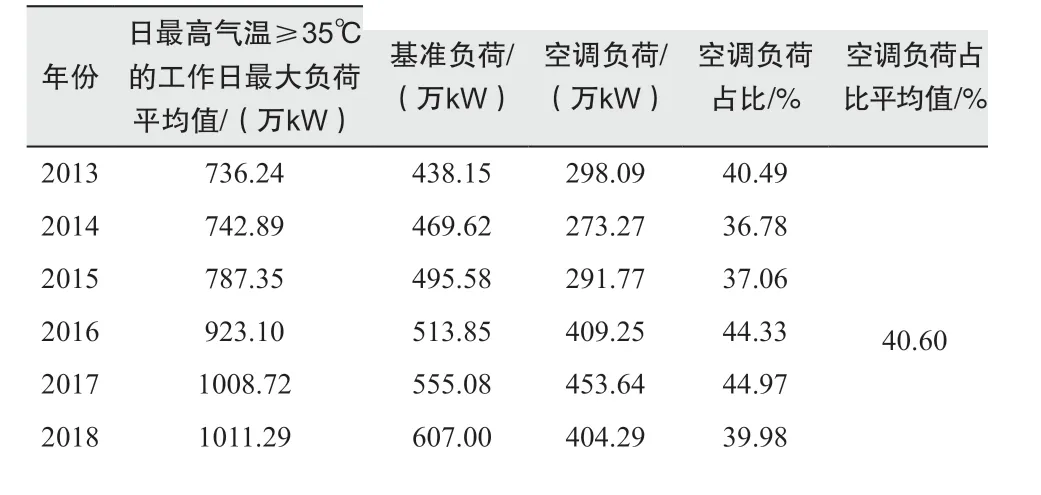

表3為武漢市2013—2018年逐年空調負荷計算表。2013—2018年,日最高氣溫≥35℃的工作日最大負荷平均值以及基準負荷值均呈逐年增大的態勢。而計算得到武漢市的空調負荷占比很高,平均占比實際負荷的40.60%,其中2017年更是高達44.97%。每年的空調負荷大小與當年夏季的天氣有關,高溫強度越大,高溫持續時間越長,空調負荷釋放也越充分。

表3 2013—2018年武漢市空調負荷計算表

3 日電力負荷特征分析

3.1 各季節的日負荷曲線

武漢市夏季電力負荷遠高于其他三季,冬季次之,秋季略高于春季。各季節日負荷曲線整體形態較為接近,基本呈“兩峰兩谷”分布,但是高峰和低谷出現時間存在一定差異。

3.2 工作日、雙休日和節假日的日負荷曲線

武漢市2018年工作日、雙休日和節假日的日平均負荷,工作日>雙休日>節假日。在曲線形態上,三種類型的負荷早高峰均出現在11:15,晚高峰出現在20:15—20:45,但是工作日的負荷早高峰大于晚高峰,而雙休日和節假日則相反,負荷的晚高峰為一天的負荷最大時段。

節假日之外,一周的日負荷曲線中(圖2),基本上周日負荷最低,周六次之。周一負荷雖較周日增加明顯,但周一00時至上午上班前的負荷明顯低于周二至周日,周二至周五基本相似。

圖2 2018年武漢市一周日平均負荷曲線

3.3 日負荷峰谷差

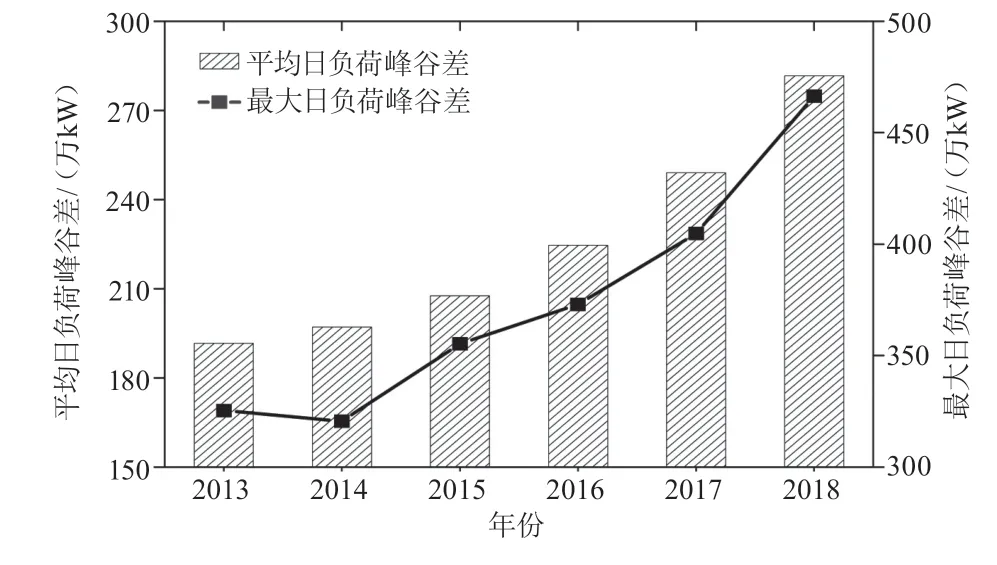

圖3為武漢市2013—2018年平均和最大日負荷峰谷差趨勢圖。近年來武漢市電力負荷峰谷差呈現逐年增大的趨勢,平均日負荷峰谷差每年遞增,2013年僅為191.70萬 kW,2018年已上升至281.70萬 kW。受經濟形勢和天氣等因素的影響,最大日負荷峰谷差表現出更大的波動性,2014年為320.56萬 kW,2018年已上升至466.41萬 kW。強烈的日負荷峰谷差給電網調峰帶來了較大的壓力和挑戰。

圖3 2013—2018年武漢市平均和最大日負荷峰谷差

4 電力負荷與氣溫的關系

4.1 日最大負荷與氣溫敏感性分析

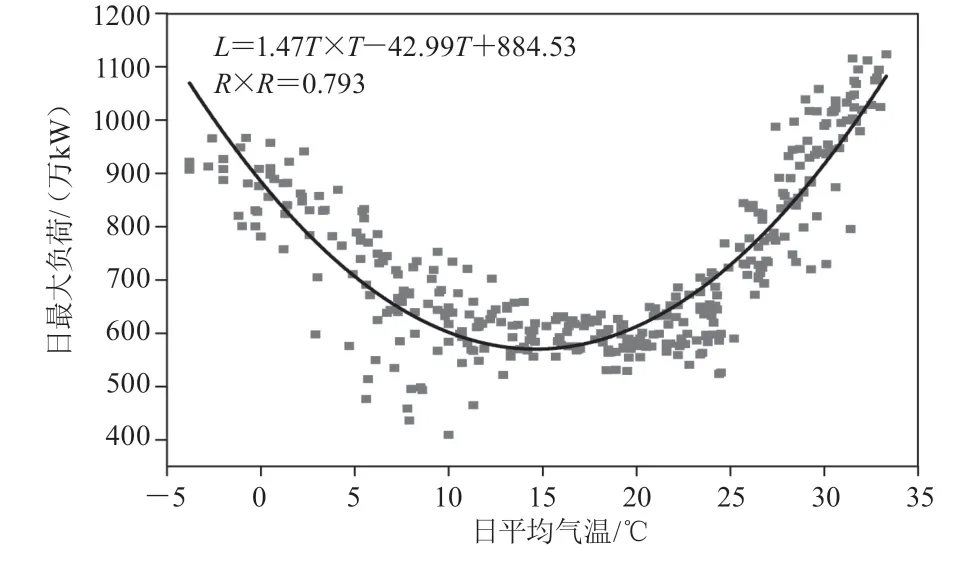

圖4為武漢市2018年日最大負荷(L

)與日平均氣溫(T

)的散點圖,電力負荷受氣溫的影響較大,呈現“V”形特點。對散點進行函數擬合可計算當T

=15 ℃時,L

最小。當日平均氣溫在15~20 ℃時,日最大負荷基本在一個水平上波動。20 ℃以上,隨著氣溫升高,負荷增加較快,尤其是25 ℃以上,隨著氣溫升高,負荷增幅劇烈。

圖4 2018年武漢市日最大負荷與日平均氣溫關系散點圖

4.2 1℃效應分析

從2018年夏季日平均氣溫升高1 ℃對應的日最大負荷和日最小負荷變化率可知,雖然電力負荷變化率在不同溫度區間具有一定波動性,不過電力負荷基本隨著氣溫升高,增加速率由快變慢。當日平均氣溫在24~29 ℃時,氣溫升高1 ℃,日最大負荷增加率接近10%;尤其是24~25 ℃時,日最大負荷和日最小負荷的負荷增加率達到了第一個峰值,日最大負荷增加率為10.93%,日最小負荷為11.65%,說明24 ℃是引起電力負荷增加的日平均氣溫初始敏感值。當日平均氣溫在29~33 ℃時,氣溫每升高1 ℃,電力負荷增加速率遞減;29~30 ℃時,日最大負荷和日最小負荷的負荷增加率達到了第二個峰值,日最大負荷增加率為10.31%,日最小負荷為14.75%,說明29 ℃是引起電力負荷增加的日平均氣溫強敏感值,此后負荷增量有限,因為制冷設備基本全部開啟,達到了飽和運轉。

5 結論

1)武漢市各季節日負荷曲線均呈“兩峰兩谷”分布。夏季日負荷高峰為11:00—14:00和20:00—21:00,兩高峰負荷接近,低谷為05:00—06:00和18:00—19:00,早低谷為全天負荷最小;冬季日負荷高峰為11:00和20:00,晚高峰為全天負荷最大,低谷為04:00和15:00。

2)武漢市電力負荷隨氣溫升高呈“V”形分布。平均氣溫在15~20 ℃時,負荷對氣溫變化不敏感;10 ℃以下,負荷隨氣溫下降快速增加;25 ℃以上,負荷隨氣溫上升增幅劇烈。

3)24 ℃是引起武漢市電力負荷增加的平均氣溫初始敏感值,此時日最大負荷增加率為10.93%,日最小負荷為11.65%;29 ℃是引起武漢市電力負荷增加的平均氣溫強敏感值,此時日最大負荷增加率為10.31%,日最小負荷為14.75%。

深入閱讀

成丹,劉靜,郭淳薇,等,2018.基于積溫效應的華中電網電力負荷預測.氣象科技,48(4): 814-821.

程維杰,2019.電網負荷特性分析與預測探討.電氣技術與經濟,3:55-57.

傅新姝,談建國,2015.基于濾波技術的上海日最大電力負荷氣象預報模型.氣象科技,43(6):1209-1212.

金鑫,李龍威,季佳男,等,2016.基于大數據和優化神經網絡短期電力負荷預測.通信學報,37(Z1):36-42.

李琛,郭文利,吳進,等,2018.北京市夏季日最大電力負荷與氣象因子的關系.氣象與環境學報,34(3):99-105.

李重春,祝安琪,王樂罡,等,2019.電力大數據下的短期電力負荷預測.電力大數據,22(1):66-70.

李漢巨,2018.考慮氣象因素累積效應的電力系統96點日負荷預測方法.電氣技術,4:28-32.

李學敏,羅紅梅,2018.長沙市場夏季日最大電力負荷氣象預報模型.科技創新導報,25:88-93.

劉紅亞,曹亮,2013.上海市電力負荷與氣象因子關系及精細化預報.應用氣象學報,24(4): 455-463.

史靜,周琪,談健,等,2018.江蘇電網夏季空調負荷特性挖掘與溫度敏感性辨識.電力工程技術,36(3):28-32.

葉劍,曹琦琳,袁智強,等,2017.上海電網用電負荷特性分析.電力與能源,38(6):659-663.

祝學昌,2020.基于IFOA-GRNN的短期電力負荷預測方法研究.電力系統保護與控制,48(9):121-127.

Advances in Meteorological Science and Technology2021年4期

Advances in Meteorological Science and Technology2021年4期

- Advances in Meteorological Science and Technology的其它文章

- 主編語

- 提升風云氣象衛星服務能力,筑牢防災減災第一道防線

——2020年風云氣象衛星用戶大會綜述 - 成于大氣 信達天下

- AMS詞匯

- 國際氣象衛星協調組織(CGMS)統籌氣象衛星系統建設的重要計劃

- 試論中國氣象事業自主建設的歷程