漢光瓷造型語言初探

肖建輝

(醴陵市一墨瓷坊,醴陵,412200)

1 美的傳承 融創(chuàng)出新

溯源陶瓷造型,歷經(jīng)夏、商、周、秦漢、隋唐、宋、元、明、清各個(gè)時(shí)代的造型特點(diǎn),其發(fā)展脈絡(luò)、藝術(shù)風(fēng)格都有大量實(shí)物為證,直到民國時(shí)期都有發(fā)展和繼承,在造型上也有新的發(fā)展,如:福建德化瓷雕藝術(shù)就有長足進(jìn)步,連瓷都景德鎮(zhèn)的雕瓷藝人也群起仿效,也涌現(xiàn)出了許多著名的瓷雕藝術(shù)作品,再如宜興紫砂陶,云南建水紫陶,廣東石灣陶等,既具有地域特色,又代表不同陶瓷類型和風(fēng)格,在現(xiàn)代得到了重要發(fā)展。新中國成立之后,在長達(dá)40年的時(shí)間里,由于外部經(jīng)濟(jì)封鎖閉關(guān)及計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的實(shí)施,為了國內(nèi)民用的需要,當(dāng)時(shí)我國工藝美術(shù)創(chuàng)作設(shè)計(jì)的方向和基本原則——適用、經(jīng)濟(jì)、美觀,這是在當(dāng)時(shí)的歷史背景上,但論當(dāng)代,尤其是20世紀(jì)八十年代以來的陶瓷造型尚缺乏這一時(shí)期的創(chuàng)作風(fēng)格,人們對傳統(tǒng)陶瓷造型的審美經(jīng)驗(yàn)長期積累,已經(jīng)積淀在我們的心理情感形式中,形成心理情感的建構(gòu)和確認(rèn),成為精神生活的基礎(chǔ)傳承,特別是陳設(shè)性藝術(shù)陶瓷造型,形成傳統(tǒng)的講究完整的求全意識,似乎每件造型都不應(yīng)缺少口部、頸部、肩部、腹部和足部,習(xí)慣用擬人的方式對待,雖說八十年代以來也有一些創(chuàng)新的造型陸續(xù)出現(xiàn),新穎別致,富于創(chuàng)造性,但由于沒有形成統(tǒng)一的時(shí)代風(fēng)貌,隨著改革開放的進(jìn)程,中國人的生存狀態(tài)、生活環(huán)境和生活方式有了重大的變化,對陶瓷造型的創(chuàng)新和發(fā)展提出了新的要求,即從實(shí)用的角度和精神需求方面。

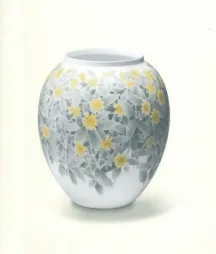

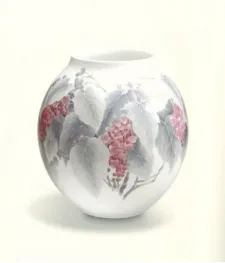

在歷史的轉(zhuǎn)折點(diǎn)上,“漢光瓷”對傳統(tǒng)工藝集萃大成,去偽存真,創(chuàng)新和發(fā)展。“漢光瓷”以球型和蛋型為基本形體,對其內(nèi)在的美的本質(zhì)要素進(jìn)行抽象性的概括,使其成為適合陶瓷工藝的美的元素,創(chuàng)造出具有獨(dú)創(chuàng)性的魅力的造型,造型形體有利于充分發(fā)揮材質(zhì)之美,相得益彰,讓人耳目一新。

圖1

圖2

圖3

2 曲全成圓 宇宙本原

在中國的遠(yuǎn)古神話中,開天劈地的“盤古氏”就是生于“天地渾沌如雞子(卵)之中”看來宇宙洪荒時(shí),是在渾沌如圓雞卵中的鴻朦境界中誕生了日月星辰、天地萬物和蕓蕓眾生,這似乎就是產(chǎn)生“天圓地方”這個(gè)古老觀念的歷史源頭。①“老子也說過‘曲則全’,‘全乃天’(見《老子》第二十二章、第十六章)。曲——全成圓(圜),即為天。”②

古希臘畢達(dá)哥拉斯(派)也曾明確指出在一切立體圖形中最美的是球形,在一切平面圖形中最美的是圓形。③

“漢光瓷”的造型主體采用曲線作為輪廓線,曲線占主要成分,細(xì)部處理方面,有部分造型口邊有短直線,形成對比,構(gòu)成和諧統(tǒng)一的整體。其造型整體上除少量日用工藝美術(shù)瓷有方形、多邊形、圓柱體和圓錐體等作為造型主體外,陳設(shè)性藝術(shù)瓷的基本形體為蛋形、類蛋形或球形,排除了基本形體的某些個(gè)性和具體的細(xì)節(jié),對基本形體的美的特征所在進(jìn)行抽象性概括,結(jié)合陶瓷工藝的特點(diǎn),創(chuàng)造出富有生命力內(nèi)涵的造型,從造型上我們看不出蛋型具體形象,卻能有啟發(fā)性喚起觀賞者相應(yīng)的聯(lián)想。

李遊宇大師長期從事陶瓷教學(xué)和研究工作,形成了自己獨(dú)具個(gè)性的造型語言和審美理念,球型和蛋型是孕育生命的型,作為審美主體的人“觀物取象”,用自己的悟性、靈感,捕捉到美的本原又賦予視覺形式,于是產(chǎn)生了藝術(shù)中的形式美。在代代相傳中形成視覺審美,當(dāng)我們看到球型或蛋型的抽象形象部分,也能喚起我們心理上的美感。“漢光藝術(shù)瓷”造型主體輪廓線是從球型或蛋型的富于張力的弧線提煉的,從造型外形看,并看不出球型或蛋型的具體形象,運(yùn)用“象形取意”的手法,發(fā)掘“原型”美之所在,然后加以發(fā)展、超越,“用最概括的手法使‘原型’單純化,突出美的特征的部分,刪除或減弱次要部分,用形式美的原則去加工整理,使其成為具有陶瓷工藝材料特點(diǎn)的造型”。④

3 平淡天真 精巧明快

李遊宇大師常講,“形式美”,圓型和蛋型就是這“形式美”的最完美的代表,“圓”的形式美是任何圖形所無可比擬的。因?yàn)橹挥小皥A”(三維的球)才能集對稱、均衡、和諧、完整于一身,在視覺上給人以完滿無缺、包容無限、運(yùn)動(dòng)不息、動(dòng)靜統(tǒng)一的美好感受。⑤原始彩陶是我們的藝術(shù)的重要源頭,遠(yuǎn)古祖先對“形式美”的把握就凝結(jié)在物化的彩陶中,穿過漫長的時(shí)空不斷變革、延續(xù),鐘鼎彝器的形態(tài)與花紋,無不呈現(xiàn)著形式美的法則,一脈相承,表達(dá)著生命的律動(dòng)。

“漢光瓷”繼承了造型飽滿,簡約端莊的優(yōu)點(diǎn),其造型呈現(xiàn)出對稱、均衡、嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)整等,從蛋形和圓形中概括提煉出剛健有力的線條作為造型的的輪廓線,形體表面挺括光潔,把情感注入到作品之中,賦予造型與生命,得“意”忘“形”,舍“形”取“神”的整體風(fēng)格和內(nèi)在的美是對“生命的張力”高度地加以概括。“正如恩格期在《反杜林論》中所說,和數(shù)的概念一樣,形的概念也完全是從外部世界得來的,而不是頭腦中由純粹的思維產(chǎn)生出來的。必須先存在有一定形狀的物體,把這些形狀加以比較,然后才能構(gòu)成形的概念”。⑥

4 靜中極動(dòng) 意之所游

“漢光藝術(shù)瓷”在造型上,捕捉生命的美感,用形式美的原則呈現(xiàn)出來,李遊宇大師常說:每個(gè)造型主體輪廓線,要像用手著力扳動(dòng)一根竹子一樣有彈力,要挺括,是將力的運(yùn)動(dòng)變化,凝固成造型的輪廓線。《易經(jīng)·系辭上》中所說的“形而上者謂之道,形而下者謂之器”,“觀念”通過手在“技術(shù)”上用“物質(zhì)”去表現(xiàn)它,陶瓷器物就是“器”,“器”是人類的創(chuàng)造,如馬克思所指出的,它包含了人類的本質(zhì)力量,是一本打開了的人類的心理學(xué),是將人的觀念外化在物質(zhì)對象上。

圖4

圖5

圖6

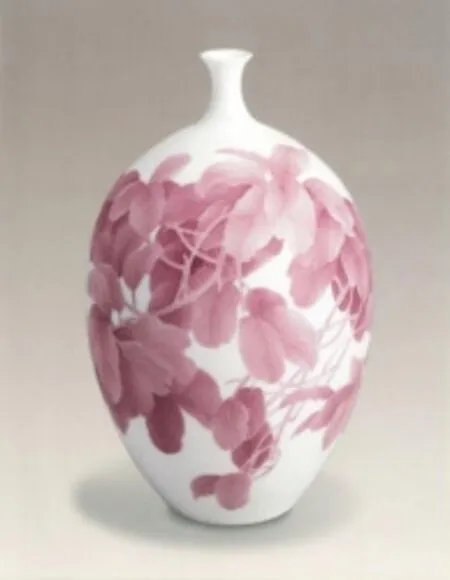

“漢光瓷”大部分造型比例偏離傳統(tǒng)造型規(guī)范,最大直徑偏上,底足部分的線向里收,造型顯得生動(dòng)輕巧,底部不做更多變化,給人的感覺比較單純,從最大直徑處向底部收斂,“漢光瓷”造型整體上底都比較小,呈現(xiàn)“兔起鶻落”的動(dòng)勢的美感,破除單調(diào)、平凡,在靜態(tài)中顯示動(dòng)態(tài)的美,形體上部分顯示出掙扎著從口部和底足部的穩(wěn)定的狀態(tài)逃開,偏離正常比例,是對傳統(tǒng)陶瓷造型中的斗笠碗造型形式的繼承和發(fā)展,造型兩側(cè)輪廓線向外傾斜角度較大,靜態(tài)的造型“通過表現(xiàn)偏離正常穩(wěn)定位置時(shí)所蘊(yùn)蓄的張力刺激,造成視覺經(jīng)驗(yàn)中的運(yùn)動(dòng)感”。⑦表現(xiàn)形體向上展開的張力,呈現(xiàn)“舒展”動(dòng)態(tài)和氣勢,正如陳之佛先生在《談工藝美術(shù)設(shè)計(jì)的幾個(gè)問題》中談到的“平中求奇”,“漢光瓷”的造型雖然底足部都比較小一些,由于多數(shù)是單體量的造型,而且是偏球型或蛋型,造型的重心比較低,仍然可以達(dá)到安定的效果,更使人感覺到生動(dòng)輕巧。

“漢光瓷”還有一類主體部分類蛋型和橄欖型的形體,小口、短頸、細(xì)頸、溜肩、斂腹修長,造型形體之間的大小形態(tài)變化產(chǎn)生了相互對照和襯托,兩頭內(nèi)斂而中間外凸的優(yōu)美柔和的曲線,形體起伏而連貫,轉(zhuǎn)折暢達(dá),收放有致,主次分明,主要成分占絕對優(yōu)勢,造成一種視覺沖突,展示出導(dǎo)引的張力,頸部收縮的力度較大,使人感到有一種內(nèi)在的向上引提的力,簡潔而又豐富的內(nèi)涵,頗得梅瓶造型給人的美感神韻,充滿了動(dòng)人的韻律和迷人的魅力,“沒有明確的觀念和內(nèi)容,也不描繪和表達(dá)特定的對象,但其造型感染力就在于自身的形態(tài)、結(jié)構(gòu)、氣勢、情趣,也就是造型的自然韻味”。⑧

5 材美工巧 融通無礙

“漢光”將一批苦行僧般沉默堅(jiān)守的手藝人聚集在一起,把美術(shù)功底和工藝技能淋漓盡致地滲透到每一件作品之中,正如《考工記》中所說“材有美,工有巧”。

采用中頻感應(yīng)電爐熔化,化學(xué)成分控制符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn):不能為了保證實(shí)體硬度而降低碳含量和碳當(dāng)量,應(yīng)通過孕育工藝提高材料質(zhì)量,故此床身化學(xué)成分控制在wC=3.1%~3.2%、wSi=1.7%~1.8%、CE=3.70%~3.80%。又因消失模澆注溫度比普通木模高20℃,綜合鑄件內(nèi)腔結(jié)構(gòu)等因素考慮,最終確定的澆注溫度為1430℃。

“漢光瓷”造型在整體上采用單純的曲線作為主體輪廓線,光線作用于形體,無論是橫向還是縱向都有豐富的明暗變化,形體表面挺括光亮,造型與材質(zhì)結(jié)合融洽,“漢光瓷”簡潔的造型,對材質(zhì)的追求,是其基本的特點(diǎn),罐類的造型,口緣多數(shù)有條短直線的邊,“在光線投射下所產(chǎn)生的暗影,由于光影在受光部分出現(xiàn),明暗對比強(qiáng)烈,變化表現(xiàn)為比較豐富的漸次過渡,使亮部的質(zhì)地更加突出”。⑨

在材質(zhì)方面,“漢光瓷”手工選料,剔除其中的鐵質(zhì)、云母、雜泥、礦砂等雜質(zhì),瓷質(zhì)溫潤、潔白,施釉很薄,在光線照射下,部分光線滲透到瓷胎體中,反射光線柔和,直覺感到溫暖、親和的超凡魅力,簡約的造型有利于對材質(zhì)美的呈現(xiàn),是“順勢而為的美”,沒有刺目的反光,大口徑的造型也利于光線照到器型內(nèi)部,就像建筑與自然環(huán)境的融和“融通無礙,內(nèi)外無別”,無論是室內(nèi)外自然光還是展柜的照明光,都有很好的和周圍環(huán)境融為一體的效果。

“漢光瓷”造型主體呈球型或蛋型的輪廓線,表面挺括光潔,給裝飾以充分表現(xiàn)的空間,造型適合進(jìn)行描繪,對藝術(shù)設(shè)計(jì)適應(yīng)性較強(qiáng),豐富的內(nèi)涵,用單純的形式表現(xiàn),另一方面瓷質(zhì)晶瑩剔透,即使是不進(jìn)行彩繪裝飾,“一身素裝”同樣以其出類拔萃的晶瑩、純凈、溫潤的材質(zhì)之類,前所未有的優(yōu)雅、精致的造型,鮮活的個(gè)性,撩人遐思的溫潤的本質(zhì)美,同樣會(huì)散發(fā)出獨(dú)創(chuàng)性的超凡魅力。

圖7

注釋

①王家樹《圓之蘊(yùn)》載《設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)研究Ⅰ》1998年第1版,第125頁,北京工藝美術(shù)出版社,此處轉(zhuǎn)引自袁珂著《中國古代神話》。

②王家樹《圓之蘊(yùn)》載《設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)研究Ⅰ》1998年第1版,第126頁,北京工藝美術(shù)出版社。

③王家樹《圓之蘊(yùn)》載《設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)研究Ⅰ》1998年第1版,第131頁,北京工藝美術(shù)出版社,此處轉(zhuǎn)引自《西方美學(xué)家論美和美感》第5頁,1962年,北京大學(xué)出版社。

⑤王家樹《圓之蘊(yùn)》載《設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)研究Ⅰ》1998年9月第1版,第131頁,北京工藝美術(shù)出版社。

⑥程金城《中國陶瓷藝術(shù)論》第136頁,山西教育出版社,2001年3月第1版。

⑦章利國《造型藝術(shù)美學(xué)導(dǎo)論》第235頁,河北美術(shù)出版社,1999年7月第1版。

⑧王家樹《圓之蘊(yùn)》載《設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)研究Ⅰ》1998年9月第1版,第131頁,北京工藝美術(shù)出版社。

⑨楊永善《說陶論藝》第159頁,黑龍江美術(shù)出版社,2001年1月第1版。