筆情墨意 書吾所愛

胡 奕

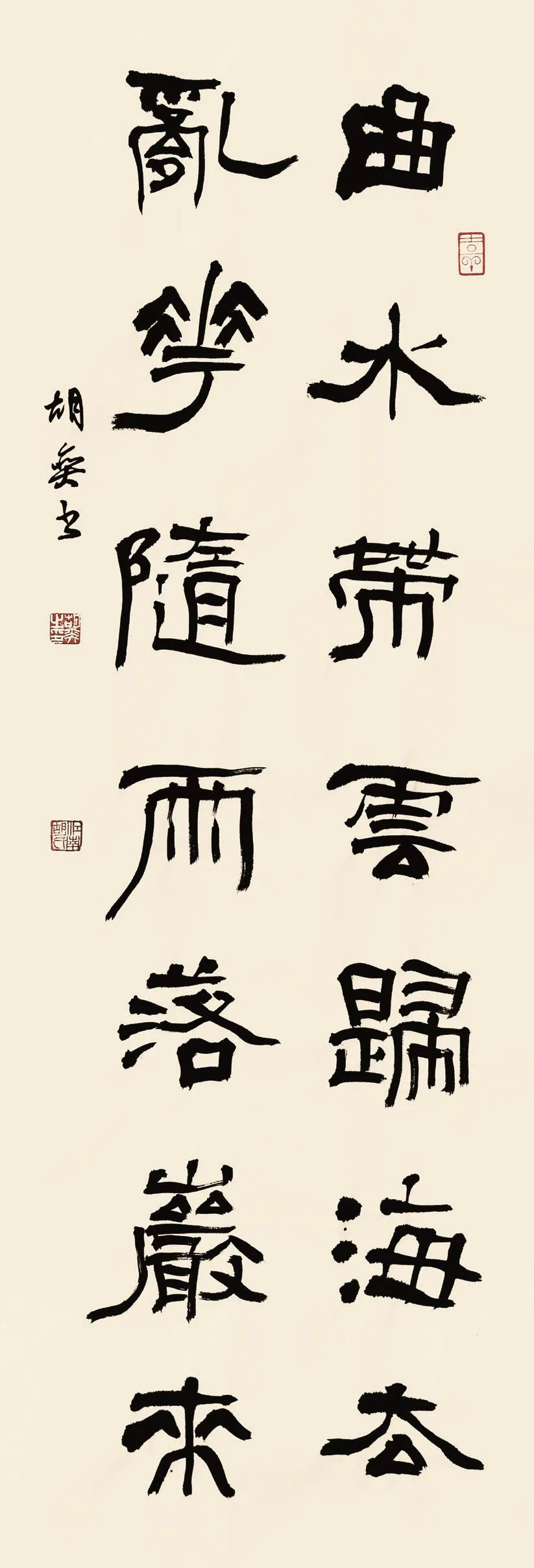

毛筆書 曲水亂花聯

對書法感興趣的那一年,我記得是上世紀70年代中期的童年,大概是1975年吧。當然了,當時僅僅只是“依葫蘆畫瓢”階段,連初學者的水平也談不上,因為家里沒有人懂書法,周圍也沒有其他人指點我學習書法,更沒有培訓機構可供學習書法。那個年代的小學甚至中學,絕大多數沒有書法老師。其實那個年代新華書店出售的字帖品種也屈指可數,能照著字帖練字,似乎就是學習書法唯一的途徑了。

改革開放后,尤其是80年代,書法漸漸被藝術界所重視。眾所周知,書畫界的權威組織主要就是中國書協、中國美協。中國書協成立于1981年5月,而中國美協在解放前夕就已經成立了,1949年7月成立的中華全國美術工作者協會(簡稱全國美協),就是中國美協的前身。由此可見,美術早就被國人重視了,比書法“領先”了至少三十年。到了1984、1985年,硬筆書法在全國開始“異軍突起”,各級各類比賽多了起來。1985年有一次我在新華書店看到《中國鋼筆書法》創刊號,果斷買了下來,記得清清楚楚,定價0.42元,當時雜志沒有通過郵局發行,在書店就有賣的。從那時起,我不知不覺進入了“硬筆書法圈”。

一開始還不敢參賽,1987年躍躍欲試,我參加了全國首屆“文明杯”書寫大賽,結果并未成功。后來從1988年開始“嶄露頭角”,我的名字時不時會出現在各類大賽的獲獎名單中。再后來,隨著年齡的增長、經驗的積累,獲獎越來越多,時不時還獲最高獎,被圈內人視為“高手”。其實我本人并不認同,現在有很多80后、90后作者的書寫水平早已超越了我這個60后。跟我同時代的硬筆書法創作者有很多早已不玩硬筆了,他們要么轉向了毛筆領域,要么就是專家級別、評委級別的大咖,要么干脆銷聲匿跡。這就是當今硬筆書法圈的一種現象,50歲以上的中老年硬筆書法創作高手其實并不多,根據各類硬筆書法大賽及相關報刊雜志投稿、獲獎的情況來看,硬筆書法圈基本上是年輕人的天下。我本人目前仍保持著時不時投稿參賽的熱情,目的是證明自己仍在堅持創作,并未懶惰,僅此而已。至于比賽成績、獲獎等級如何,不是自己看重的,重在參與就行。自己在十幾二十年前最高獎早已拿過,沒什么遺憾的了。

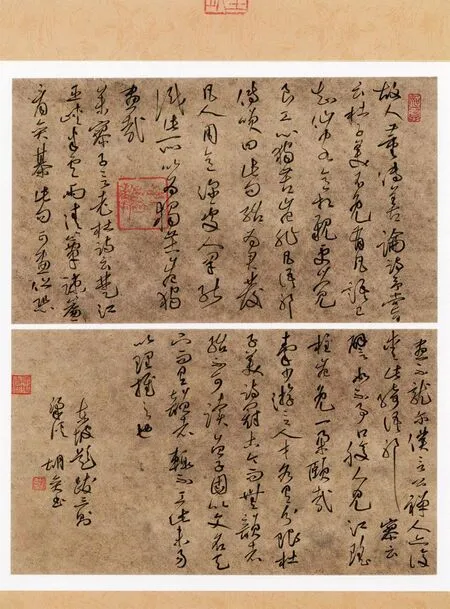

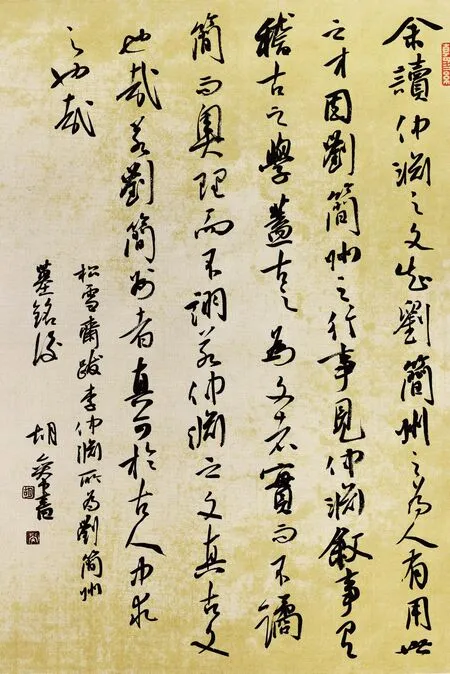

毛筆書 《松雪齋題跋》二則

書法往往與繪畫是密不可分的,學生時代的我對繪畫的興趣并不亞于書法。自參加工作后業余時間有限,只能偶然動筆畫畫,而更多的時間用在了書法上,因為我認為繪畫創作需要更多的時間和精力。其實,書法的用筆往往可以借鑒繪畫的用筆,特別是國畫中的寫意水墨畫。水墨畫的枯、濕、濃、淡,抑揚頓挫的筆觸效果及節奏、韻律的把握,給書法,尤其是行草書帶來了無限的創作靈感。只不過繪畫是“涂涂改改”的藝術,在畫的過程中若有瑕疵,可以用涂改的辦法來彌補,而書法是“筆筆到位”的藝術,在寫的過程中,每一筆不能隨意作涂改(當然了,類似《蘭亭序》《祭侄文稿》這樣的傳世佳作就另當別論了。“涂涂改改”只是草稿,并非作者刻意為之,并非作者上交的“作品”,只是后人將其視為傳世佳作。一般情況下,書法創作不提倡“涂涂改改”),否則就不夠自然、流暢。這一點足以體現書法創作的難度,但并非說繪畫創作很容易,搞好任何一門藝術都是相當艱辛的,需要藝術家不斷探索,潛心鉆研。

與眾多書法愛好者一樣,我也是以歷代碑帖作為學習范本的。學習書法其實沒有什么捷徑,在沒有老師指點的情況下,只有通過臨習優秀的碑帖,博采眾長,書寫水平才有可能提高。不管是搞毛筆書法,還是搞硬筆書法,都不能忽視基本功的訓練,投稿、參賽、辦展只是檢驗或展示書法水平的手段。潛心鉆研書法藝術,提高自身的文學修養和藝術修養,才是每位書法愛好者,甚至書法名家畢生應該堅持的。

在筆墨中追求趣味,在書寫中尋求快樂,這就是我的愛好。

硬筆書 《東坡題跋》三則

硬筆書 董其昌《畫禪室隨筆》選抄

硬筆書 《東坡題跋》二則

硬筆書 《東坡題跋》三則

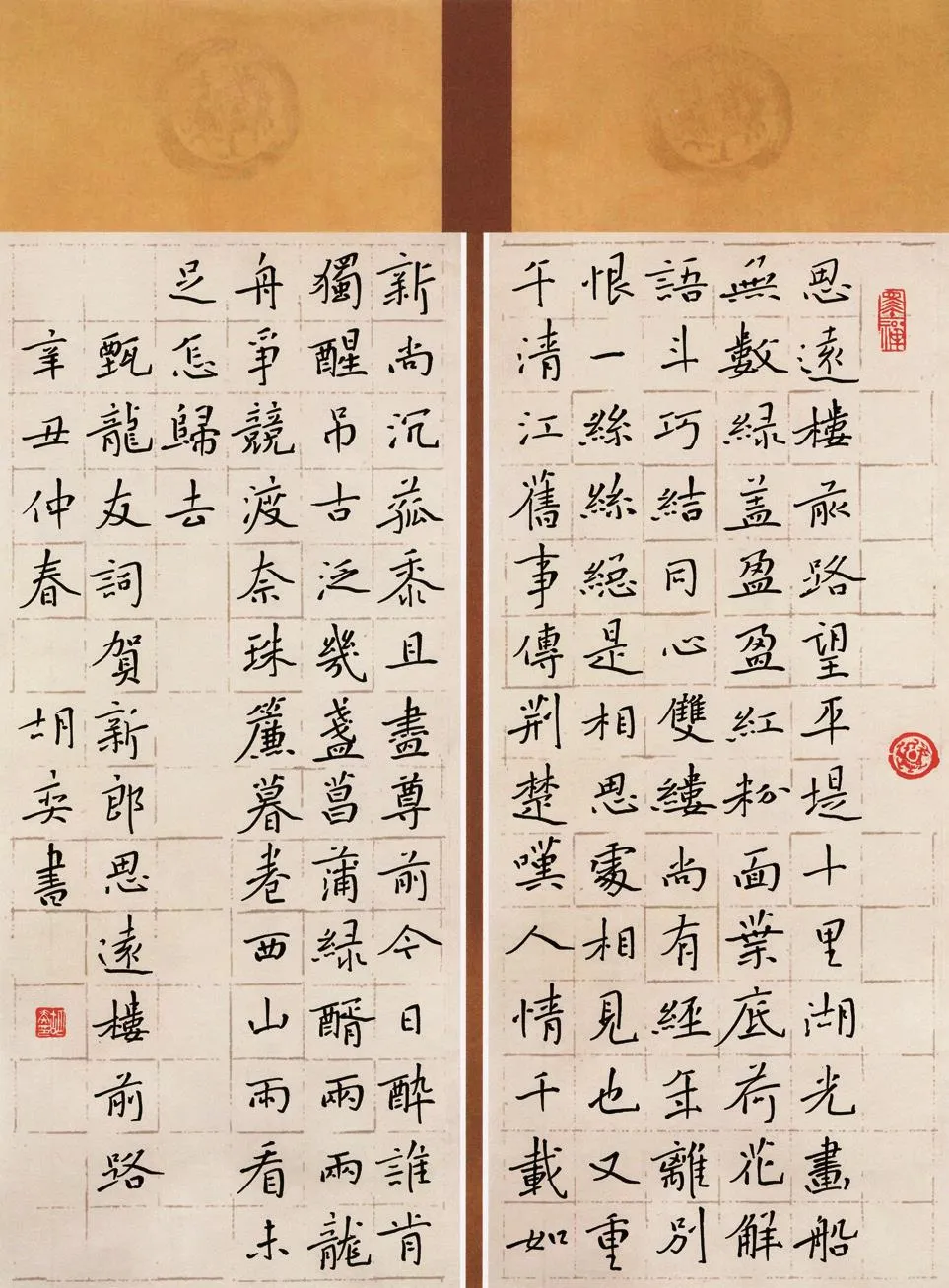

硬筆書 甄龍友《賀新郎·思遠樓前路》

國畫 《春意》

毛筆臨 《蘭亭序》

國畫 《花鳥》

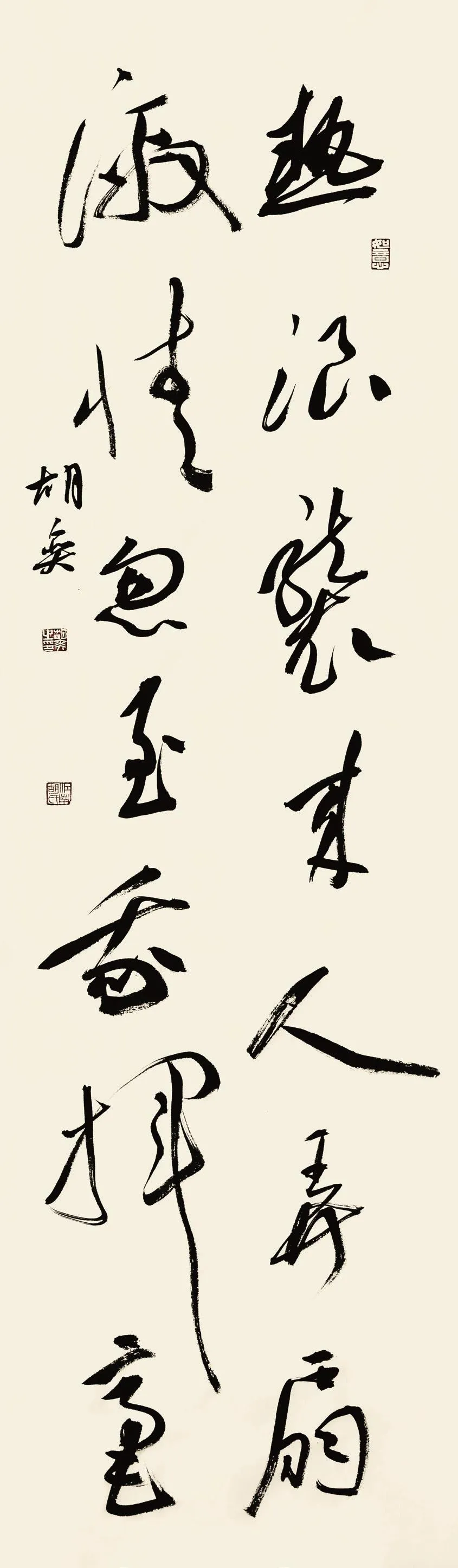

毛筆書 熱浪激情聯

毛筆書 《松雪齋跋李仲淵所為劉簡州墓銘后》

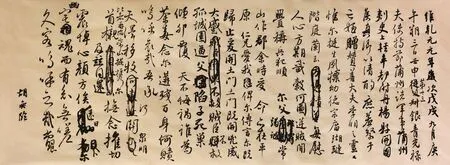

毛筆臨 《祭侄文稿》

毛筆書 《松雪齋題趙孟堅水仙圖》

毛筆書 《松雪齋題范寬煙嵐秋曉圖》

毛筆書 《夢窗詞集》選抄

毛筆書 《松雪齋題跋》選抄