數學實驗在初中數學教育中的實踐

摘 要:隨著新課改普及,學校對學生自主性學習越來越重視,傳統教學方式在此期間進行配合性改革,如何激發學生自主學習意識成為教學內容重點板塊。相對于其他科目來說,數學更加注重培養學生的空間思維、邏輯思維能力,而初中數學能奠定學生良好的數學學習基礎。基于此,如何在初中階段培養學生的思維能力和自主學習意識,成為初中數學教學的重點內容,將數學實驗融入數學教學當中成為越來越普及的數學教學策略。

關鍵詞:初中數學;數學實驗;應用途徑

中圖分類號:G633.6?文章編號:2095-624X(2019)16-0052-02

一、數學實驗對初中數學教學的作用

在傳統方式的數學教學中,教師會在課堂上將知識點悉數傳授給學生,但由于課堂時間有限,學生吸收知識的能力存在差異,因此會存在接受困難、吸收困難、消化困難的情況。而新型數學教學模式將實驗作為教學的一部分,有效改善學生接受難等問題。其具體作用體現在以下幾方面。

1.幫助學生迅速理解并吸收數學知識

對于初中生來說,他們看問題都比較表面,鉆研知識的心理還沒有形成,因此在對待數學知識時,鮮少有人能做到舉一反三、透過現象看本質去理解數學更深層次的意義。在數學教學中融入數學實驗,能讓學生更直觀地看到數學有趣的一面,并將數學理論化的東西具象化,使學生更容易理解數學知識,從而快速吸收知識[1]。

2.激發學生興趣,增加獵奇心理

數學注重的是學生的邏輯思維能力,對于邏輯思維能力不是很強的初中生來說,他們在學習數學的過程中總是興趣索然,覺得數學沒意思。在數學教學中加入數學實驗,能讓注重邏輯性思維的數學以具體實物形式展現在學生面前,幫助學生迅速理解問題,提高他們的邏輯思維能力。同時,數學實驗增加了數學教學趣味性,在實驗過程中,學生會產生獵奇心理,從而激發他們對數學的興趣,學習數學的能動性得到提升。

3.提高學生舉一反三能力,將數學和生活相結合

任何知識都能舉一反三運用到實際生活中,數學也是。將數學實驗融入數學教學中,使數學以具體化形式展現在學生面前,讓學生明白數學知識怎樣運用到具體問題中,而不光是吸收到腦海中的理論性知識,從而提高初中生舉一反三的能力。在實際生活中碰到類似問題,能迅速聯想到自己所學的數學知識[2]。

二、初中數學實驗的分類

1.動手拆分類實驗

動手拆分類實驗是所有實驗類型中最常見、最簡易的一種,這種實驗注重學生的動手能力,使學生在拆分過程中對物體的結構有所了解并掌握。在了解物體結構之后,遇到相關問題時,腦海中會出現物體的多維形態,提高學生的空間思維能力。

2.鍛煉思維類實驗

鍛煉學生思維能力類實驗是將想象和動手相結合的一種實驗類型,其更注重學生的想象能力。學生通過想象在腦海中產生多種不同的解題思路,同時,通過動手證實自己的解題思路。這種類型的實驗有助于提高學生邏輯思維能力,因此被譽為可以鍛煉大腦的實驗類型。

3.運用智能工具類實驗

在所有數學實驗中,有一種要借助智能工具來幫助進行,工具運用最多的當然是電腦。電腦有著強大的數據庫,其數據分析處理速度非常迅速,輸入一系列數據,幾秒鐘就可以得到答案,非常方便。當然,除了數據庫之外,電腦還有很多其他功能,也可以和數學知識相結合。此類實驗迅速快捷的特點有助于學生提高思考速度,為他們提供一個便捷處理問題的平臺。

三、數學實驗在初中數學教學中的應用途徑

1.將拆分實驗運用到圖形類教學中

七年級上冊數學課本,“豐富的圖形世界”這一章主要是關于幾何圖形的知識,包括圖形的變化、展開和折疊,從三個方向看數學活動設計包裝紙箱三個板塊,這樣的課程安排循序漸進,讓學生從認識圖形到認識它的形狀變化,再到實際生活中這些幾何圖形的運用。教師此時就可以根據這些內容展開實驗,比如先是拿出平面幾何圖形讓學生進行初步認識,接下來讓他們進行動手組裝圖形實驗,將這些圖形折疊成自己想象中的樣子。同時,教師也可以帶來立體幾何圖形,讓學生認識立體幾何,同時讓他們進行拆分實驗,這樣既可以完成教學任務中“展開和折疊”部分,完成延展性教學,使學生了解直線、射線、線段的不同,也能學到直角、對頂角、內角、外角、補角等相關知識,同時也能激發學生學習興趣,提高學生的多維空間思維能力,提高教學質量,并能在現實生活中舉一反三。這個實驗為學生更深入學習幾何相關知識提供了基礎,為之后關于運算立體幾何面積、體積等方面打下牢固基礎。

2.將思維實驗運用到求證類教學中

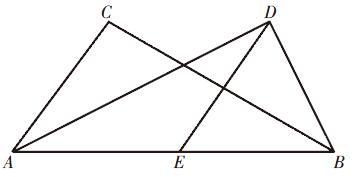

思維實驗注重鍛煉學生的思維能力,有利于鍛煉其發散性思維,而鍛煉發散性思維的前提就是提供不同的解題思路,并成功證明這些思路。在初中數學教學中,涉及多種圖形和證明問題,對于解決這種類型題目,除了教授學生公式概念之外,還應該拓展其解題思路,讓他們遇到此類證明題時,能迅速做出反應并正確回答。比如九年級上冊“圖形與證明”中,有這樣一道相關證明題,如圖所示,△ABC中,AD平分∠CAB,BD⊥AD,DE∥AC,求證:AE=BE。

學生在審題之后,先要進行分析,教師在此時就要引領學生回憶三角形中心線性質、平行直線性質以及垂直線的性質。回憶之后,教師可讓學生進行思考,運用這些已知條件求證結果,不同的學生會有不同的解題思路,讓學生將自己的解題思路進行現場講解,多種思路進行碰撞,會讓所有學生學到不同的思維方法,從而提升他們發散思維的能力。

3.將智能工具運用到能動性圖形教學中

八年級下冊中有關于圖形旋轉的教學內容,這時候除了用實物讓學生動手解題外,也可讓學生用電腦中的“幾何畫板”功能,自己畫正方形、長方形、等腰三角形等軸對稱圖形。學生在畫畫的過程中,教師可以讓他們先畫一條線,然后以這條線為根基,先畫出一半形狀,然后在直線的另一邊補畫另一半圖形。這個實驗能讓學生更直觀了解到中心對稱圖形的特點和性質,從而方便他們進行理解和消化所學內容。

四、結語

數學一直以嚴謹著稱,注重邏輯思維、空間思維等能力,而初中數學是奠定學生數學的基礎階段。在初中數學教學中加入數學實驗,增加學科的趣味性,使學生更容易理解所學內容,能使學生形成牢固的數學基礎。

參考文獻:

[1]孟霞.淺析初中數學實驗教學[J].中學教學參考,2016(23):12.

[2]孫潔.開展初中數學實驗教學的現狀與實踐[J].數理化解題研究,2015(13).

作者簡介:沈潔(1986—),女,江蘇南通人,中級教師,本科,研究方向:數學教學。