阿富汗為何會成為“帝國墳場”?

田光強

地處歐亞大陸心臟地帶的阿富汗為何屢屢成為帝國折戟沉沙的“墳場”,可謂眾說紛紜、莫衷一是。隨著世界上惟一超級大國美國敗走阿富汗,這一話題再次成為熱點。

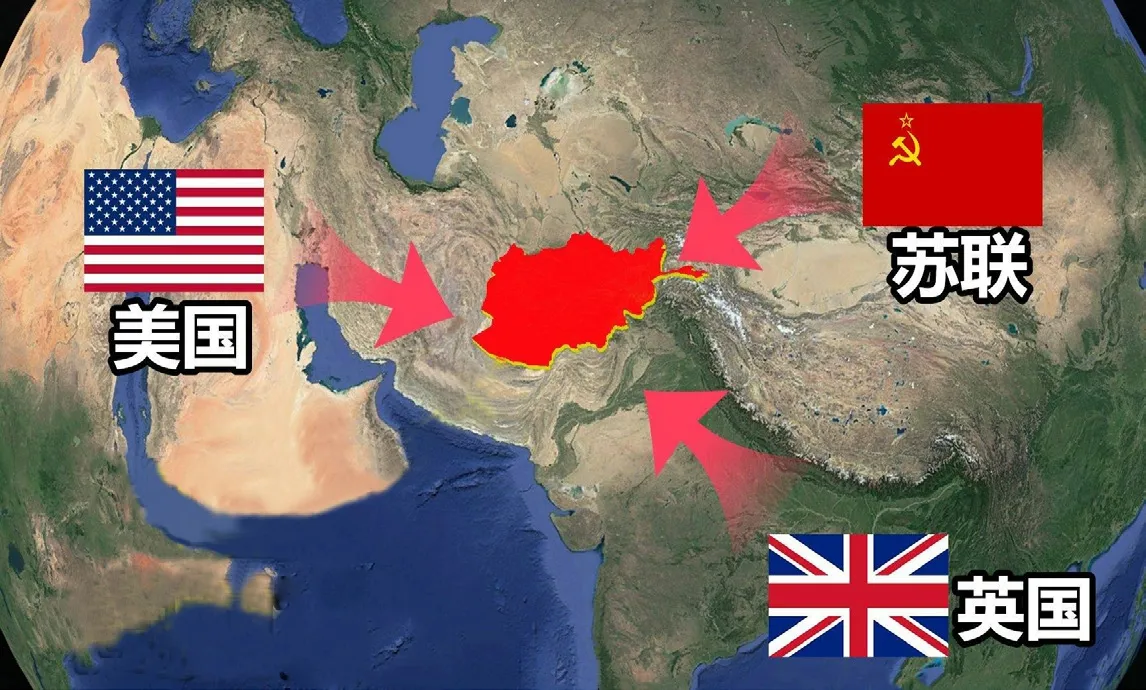

阿富汗地處歐亞大陸的心臟地帶,地緣政治位置至為重要,歷來就是兵家必爭之地。因此,阿富汗也就成為帝國以及周邊鄰國覬覦的目標和帝國博弈的競技場。這一方面導致阿富汗遭受到外部勢力的屢次入侵、多災多難;另一方面則使阿富汗能夠有效利用帝國之間的博弈,借助帝國之間的矛盾,合縱連橫、借力打力,減輕阿富汗承受的外部壓力,為其獨立爭取了戰略空間。

阿富汗地處歐亞大陸的心臟地帶,地緣政治位置至為重要

由于擔心俄國在中亞和西亞影響力的擴張,英國先后發起了兩次英國-阿富汗戰爭,實質是英國與沙俄爭奪中亞控制權的“大博弈”

19世紀40年代,在英國開始覬覦并醞釀侵略阿富汗之際,沙俄也試圖侵占阿富汗,擴大自身的領土版圖。這就導致英國和沙俄在阿富汗上演了“大博弈”。雖然沙俄盡量避免與英國發生直接的軍事沖突,但是其暗中支持也為阿富汗打敗英國的入侵起到了一定的積極作用。20世紀70年代,正值冷戰激烈時期,蘇聯憑借軍事上的優勢,四面出擊、擴展勢力范圍,而美國此時則處于下風。為了遏制蘇聯,美國開始扶植第三世界國家的反蘇勢力。而遭受蘇聯入侵的阿富汗則成為美國重點關注的國家。因此,美國通過巴基斯坦等國家向在阿富汗抗擊蘇軍的軍事力量提供各方面支持,使蘇聯深陷戰爭泥潭之中,最終被迫從阿富汗撤軍。作為世界上惟一的超級大國,美國利用軍事優勢輕易地推翻了阿富汗塔利班政權,并一手扶植新政府上臺。但是由于阿富汗塔利班借助地理優勢,利用地區國家之間的矛盾,蟄伏山區、伺機發動對美國駐軍的游擊戰,使其遭受重大損失。

本文嘗試著重從外部、內部兩個層面分析阿富汗成為“帝國墳場”的主要原因。

外部層面的因素

歷史上,阿富汗屢遭外敵入侵,可謂是一個多災多難的國家。但是實力羸弱的阿富汗并沒有成為帝國肆意蹂躪的治下之物,卻成為諸多帝國慘遭失敗的“墳場”。作為侵略戰爭的始作俑者,帝國在阿富汗的失敗與其戰略、政策、手段是密不可分的。

戰略資源與戰略目標間的失衡。美國著名歷史學家保羅·肯尼迪在其名著《大國的興衰》中就直言不諱地指出,導致帝國衰落甚至崩潰的一個重要原因就是其戰線過長,從而導致戰略資源與戰略目標之間的失衡。入侵阿富汗的帝國同樣受困于這一戰略難題。由于帝國的戰略目標是跨區域性的甚至是全球性的,而其戰略資源是有限的,這就導致帝國需要根據戰略重要性對目標進行排序,并據此分配現有的戰略資源。雖然阿富汗地處重要的地緣政治位置,但是其在帝國的整體戰略規劃、部署、實施中只占據次要地位。帝國投入阿富汗的戰略資源是有限的,而且其在阿富汗承受戰略資源消耗的能力和忍耐度也是有限的。因此,隨著在阿富汗遭遇頑強抵抗、遲遲無法取得進展,而且戰略資源消耗日益增加,成為其難以負擔的包袱,帝國為了更為重要的戰略目標并節省有限的戰略資源,勢必會從阿富汗抽身而出。

無法建立起真正有效的統治。帝國屢屢入侵阿富汗是為其整體戰略服務的,主要目標是為了將阿富汗這一占據至為重要地緣政治位置的國家納入其勢力范圍,從而幫助其在地緣政治博弈之中獲得優勢地位。帝國這一戰略目標的實現則需要其自身或者“代理人”能夠在阿富汗建立起真正有效的統治。但是由于歷史傳統、民族關系、宗教文化等因素,阿富汗內部關系錯綜復雜、矛盾多發、紛爭不斷。這就導致帝國或者其扶植的“代理人”在短期內很難理順阿富汗的內部關系,從而實現有效的統治。因此,帝國或者其扶植的“代理人”只能控制大城市,而對于廣大的農村地區則缺乏控制力。

“分而治之”政策的副作用。由于帝國的戰略目標過多,而戰略資源則相對有限。因此,為了緩解這種戰略困境,帝國一方面采取“以戰養戰”的策略,加大對于殖民地的資源掠奪;另一方面則實施“分而治之”的政策,利用殖民地內部的宗教、文化、民族等矛盾、煽動沖突,從而達到其“以夷制夷”的險惡用心。蘇聯就妄圖利用阿富汗內部的世俗勢力打壓宗教勢力,而美國政府則利用北方聯盟打擊阿富汗塔利班。雖然帝國的“分而治之”政策取得了一定效果,但是它卻激化了阿富汗內部的原有矛盾,加深對于帝國勢力或者其扶植的“代理人”的怨恨,從而最終使其自食惡果。

歷經不同帝國的多次統治,加上英俄擴張時帶來的人口流動,阿富汗如今形成了高度碎片化的民族和宗教格局

帝國或者其扶植的”代理人”只能控制大城市,而對于廣大的農村地區則缺乏控制力

內部層面的因素

阿富汗雖然屢遭帝國入侵,但是卻并沒有淪為帝國的殖民地,反而導致帝國遭遇慘敗。究其原因,除了阿富汗人民對獨立的強烈追求和歷史傳統,還與阿富汗的地形地貌、治理模式、民族關系等因素分不開。

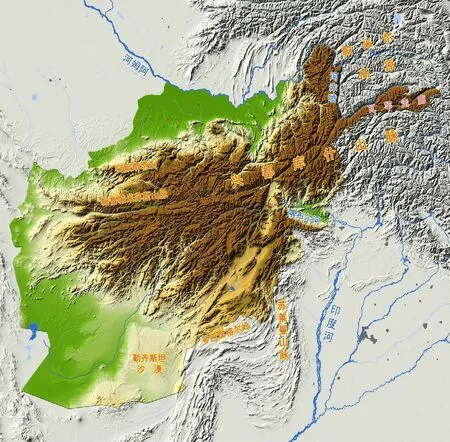

阿富汗及周邊地區地形圖

地形以山地高原為主,具有易守難攻的優勢。帝國征服阿富汗首先是軍事征服,但是阿富汗的地形特點卻讓入侵的帝國軍隊遭受當頭棒喝。阿富汗是一個多山的國家,以山地高原為主,約占全國總面積的五分之四,興都庫什山脈自東北斜貫西南。阿富汗多山的地形導致入侵的軍隊無法開展大規模的陣地作戰,嚴重限制了其軍事優勢的發揮。而阿富汗本地反抗力量則可借助地形優勢,對入侵的敵人展開游擊戰,從而有效地消耗其軍事力量。與此同時,地形也限制了帝國力量向阿富汗全國尤其是農村和山區進行投射,而只局限在大城市和平原地區,從而無法全面控制阿富汗。

部族勢力強大,外來勢力難以真正控制。根據德國著名學者馬克斯·韋伯的經典定義,阿富汗從古到今還沒有建立起真正的現代國家。由于地形特點、文化傳統、歷史進程等因素,阿富汗內部的部族勢力十分強大,遠遠強過阿富汗政府。阿富汗的社會生活與部族密不可分,需要依靠其維系運作。這就導致阿富汗社會內部的分裂局面。阿富汗的開國國王艾哈邁德就承認,他所領導的阿富汗就是由大家族組成的,每個大家族都認為自己是至高無上的。國王更像是部族聯盟的召集人,無權指揮各部族,而只能采取協商的辦法。阿富汗社會的這種特點導致外來勢力很難滲透進部族之中,各部族對于外來干涉則非常抵觸,從而導致帝國無法實現對阿富汗的真正控制。

民族關系錯綜復雜,導致阿富汗難以駕馭。阿富汗是多民族國家,擁有20多個民族,其中普什圖族是第一大民族,約占阿富汗總人口的40%,塔吉克族位居第二位,約占25%。由于歷史恩怨、文化差異、現實利益等因素,阿富汗內部各民族之間的關系錯綜復雜、相互之間的分歧嚴重,從而使阿富汗呈現出分裂的局面。面對如此復雜的民族關系,入侵的帝國很難獲得各民族的一致支持,反而可能成為民族矛盾的目標。而帝國“分而治之”的政策則會加深阿富汗各民族之間的矛盾,從而招致各民族的共同抵制和激烈反抗。

隨著美國狼狽敗走、阿富汗政府轟然倒臺、塔利班重新執政,有關阿富汗是“帝國墳場”的歷史預言再次應驗。而塔利班建立的新政府未來走向仍有待觀望。