摩天大樓的“掙扎”

朱秋雨

2021年5月27日,美國新澤西州,游客從公園遠眺曼哈頓

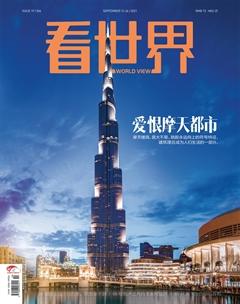

2010年1月4日,迪拜夜空煙花璀璨,世界第一高樓正式揭開神秘面紗。外界那時才知悉,這個世界之最,樓體高達828米,比第二名的中國臺北101大樓足足高出300多米。

迪拜成為當時世界的焦點。在慶祝活動傳遞的歡喜下,迪拜酋長宣布,將迪拜塔更名為“哈利法塔”,以向當時名字含有“哈利法”的阿聯酋總統表達敬意。

以哈利法塔為標記,十年間,摩天大樓在世界各地拔地而起。中國、阿聯酋、卡塔爾成為建設主力。現在世界最高的建筑里,前20名包含11座中國高樓。建筑評論家迪耶·薩迪奇說:“摩天大樓是有雄心的城市向全世界宣揚自己的工具;它們是創造與記載歷史的方式;它們是權力與財富的表達。”

其后,摩天大樓的建設熱潮,隨著各國經濟結構和國際環境的變化,出現熄火態勢。世界高層建筑與都市人居學會(下稱“CTBUH”)數據顯示,受新冠疫情影響,2020年全球新建摩天大樓數量同比減少了20%。

高聳的建筑與它閃閃發光的外墻,過去被視為經濟力量的象征。世界各國有相似的軌跡,經歷多年的“高樓崇拜”以后,人們都不禁回頭反思:在炫酷的城市街道和節約的土地上,是否值得維護摩天大樓要負擔的成本、代價以及潛在的危機?

想明白這一點后,建摩天大樓的狂熱,在很多國家成為過去時。

火災放大器

摩天大樓最早出現在19世紀末的美國芝加哥,隨后在全美刮起狂潮。20世紀初,寫出《時間機器》的英國科幻作家赫伯特·喬治·威爾斯在描述他的紐約之行時說:“我在一座摩天大樓面前驚訝地張開了嘴巴,心里充滿羨慕—尤其是熨斗大廈突起的前端,在黃昏的微光中犁開百老匯大街與第五大道交匯處的車水馬龍。”

但到了21世紀,輝煌的摩天大樓,常與火災、恐怖襲擊等駭人詞匯一道出現在新聞頭條里。“9·11”當天雙子塔的遇襲事件,給世人敲響警鐘:超高層建筑就像櫥窗里的易碎品,高聳的樓體結構天然承受不了很多危機。

摩天大樓在業內的別名叫“火災放大器”。其內在結構有很多縱深狀的豎井,如樓梯間、電梯井、管道井、排水道。一旦防火分隔沒做好,這些起火后的豎井猶如煙囪,將無限加速火勢的蔓延。有研究指出,火借風勢,30秒內即可從第1層到達第33層。

與之對比的是,身在其中的人,力量十分薄弱。相關部門曾在高420米的上海金茂大廈做過一個試驗:請一群身強力壯的消防隊員從85層樓逃生。結果,最快跑出大廈的專業隊員花了35分鐘。在高層建筑逃生成功的概率,顯然很低。

2016年,迪拜市中心63層的酒店發生火災

火借風勢,30秒內即可從第1層到達第33層。

一個更顯著的問題是,摩天大樓的高層著火,靠外部力量較難實現救援。世界各國的消防云梯車,所能達到的高度一般不超過100米。在這一高度的基礎上,高壓水龍頭只能向高處噴射約10米。這意味著,一旦在幾百米高的建筑中發生火災,只能靠建筑內部的防火系統,或直升機有限的灑水量進行救援。

在現實中,從摩天大樓發生的多起火災事故身上,各國專家得出了結論:樓自身的建筑材料,很可能加劇火勢的蔓延。清華大學建筑學院秦佑國教授曾在接受采訪時解釋,摩天大樓由于樓層多、載重量高,建造材料因而大多采用較輕的鋼,而非傳統的混凝土。

但是,鋼材不耐火燒—在600攝氏度下,它的強度和面條差不多。“世界上最典型的此類事故就是美國‘9·11。事實上,世貿大樓不是撞塌的,而是燒塌的,因為高溫導致鋼結構變形,承受不了上面的重量,就塌下去了。”秦佑國表示。

近年發生的多起火災,亦不斷刷新相關專家對摩天大樓消防安全的認知。2016年,迪拜市中心63層的酒店發生火災。位于迪拜的中東可持續發展中心的首席技術官托姆·博倫描述火災場景時表示:“這就像一場野火,沿著建筑物的兩側向上蔓延。它非常難以控制,而且速度非常快,發生得非常快。”

在研究這場大火時,相關專家發現,用來連接外墻側面的鋁塑板包層,是導致火勢迅速蔓延的“真兇”。與鋼材相似,鋁塑板包層與摩天大樓有適配的能力:其擁有較好的保溫和防水功能,同時外表美觀、安裝簡單且較廉價。

但這些包層依然為易燃物—當其在高樓外墻密集地分布時,仿佛一條導火線,加劇火勢的朝上蔓延。

“城市的斜塔”

除了內部的消防風險,城市中心林立的摩天大樓,遠未達到如表面般的堅不可摧。對于城市建設者而言,承建通天高樓,意味著付出極高代價。

2010年落成的世界第一高樓哈利法塔,即對自然資源造成極大消耗和浪費。據媒體報道,哈利法塔的空調系統每天須用水1.5萬升,這相當于20個游泳池的標準蓄水量,供水系統每天還得提供114萬升淡水。而在用電的高峰期,該大樓全部的耗電量,類似于同時點亮50萬個100瓦的燈泡。

2016年9月26日,工程師在檢測造成舊金山千禧塔下沉的原因