嬉皮士這個目的地,你想象不到

粵力

阿富汗山間穿行的嬉皮士巴士

波密·鮑曼是德國暴力組織“6月2日運動”的創始人之一和主要骨干。他帶著打劫銀行得到的錢,去了一個遠離德國的神秘國度。在那里,他發現自己洗劫銀行的錢根本沒有用武之地,因為當地經濟基本上處于“自給自足”的狀態,人們交易的方式是以物易物。

慢慢地,鮑曼發現了自己夢寐以求的生活—那里不用愁工作,一天可以睡到中午。鮑曼睡醒了之后隨便吃點東西,就跟本地居民一起唱唱歌。在那里,鮑曼向世界發出了類似金盆洗手的“和平”宣言:他不但宣布自己停止任何暴力行為,還呼吁世界上所有武裝組織學習這個國家,一起來那里生活一段時間,學會自給自足并且熱愛和平的生活方式。

鮑曼所推崇的這個國家,就是阿富汗。

阿富汗的日均消費不足1美元,能夠讓他們遠離他們厭倦的中產階層生活方式。

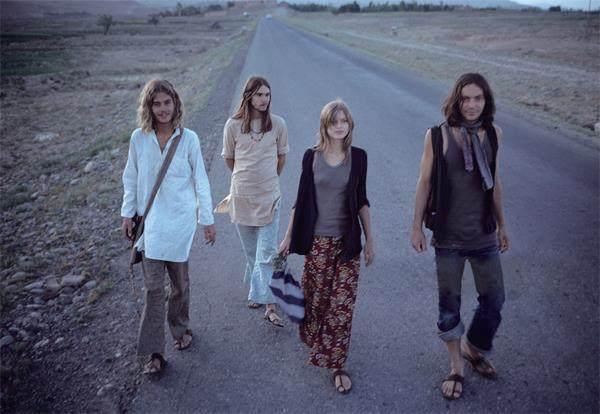

1972年,鮑曼逃離西德,輾轉來到了伊斯坦布爾的“布丁餐廳”,這里是西方嬉皮士開始他們所謂“向東之旅”的第一站。鮑曼混入了嬉皮士的隊伍,坐上廉價的鐵皮小巴士,從此開始了前往阿富汗、巴基斯坦和印度的旅程。

阿富汗:曾幾何時的嬉皮士天堂

1960年代末到1970年代末,阿富汗是西方年輕嬉皮士在東方尋找自由的天堂—這里的日均消費不足1美元,能夠讓他們遠離他們厭倦的中產階層生活方式。在那個年代,喀布爾大街小巷都充斥著從西方逃來的嬉皮士。特別是一條名為“小雞街”的街道,非常受嬉皮士的青睞。他們的口號是:“阿富汗—要做愛,不作戰。”

從西往東,一條“嬉皮士之路”橫跨歐亞大陸:當時的年輕人,只需花45美元就能坐上從倫敦到印度新德里的鐵皮小巴士,沿途經過土耳其、伊朗、阿富汗,然后進入印度次大陸,最終在嬉皮士們最向往的地方—加德滿都住下來。當然,也有不少人選擇在伊朗或者阿富汗生活一段時間,然后再往印度次大陸行進。

伊斯坦布爾的“布丁餐廳”,這里是西方嬉皮士開始他們所謂“ 向東之旅”的第一站

1971年8月,嬉皮士在通往印度的路上游蕩

上文提及的鮑曼潛入的那家伊斯坦布爾“布丁餐廳”,至今依然開門營業。德國前外長、綠黨前黨魁約什卡·費舍爾在年輕時,也曾經在“布丁餐廳”開始自己的嬉皮士之旅。他在成為了外長后,在一次對土耳其的外事訪問中,還專程拜訪了一次“布丁餐廳”。

這些嬉皮士們的動機各不相同。一些人在尋求一種替代他們眼中充斥著物質主義的、過于規范的社會,他們對自己長大的文化開始感到厭惡。另外有些人,只是想了解這個世界的其他文化和住在那里的居民。他們不是作為高高在上的游客在他們自己的小泡沫中旅行,而是從當地人的角度出發—吃當地的食物,跟當地的居民交朋友,住在簡單的住所里。在他們的相當一部分人中,“東方”意味著神秘,也意味著與西方截然不同的文化、風俗和信仰。在1960年代末西方反越戰思潮的背景下,“東方”是一種完全可以替代“西方”的文明。

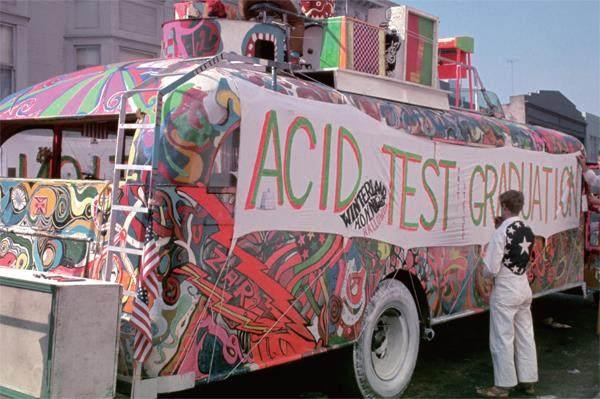

在1970年代的中東和中亞廣袤土地上,人們會看到這樣的一種景象:涂得五顏六色的鐵皮巴士,滿載著留著長長頭發的西方嬉皮士,一路顛簸著從西往東走。

在喀布爾,給嬉皮士住的廉價旅館到處都有。招待嬉皮士成為了當地人的重要行當。在2010年,奧地利廣播公司帶著幾個老嬉皮士回訪喀布爾,還拍到了多年前經營嬉皮士旅店的喀布爾大爺帶著他們走訪曾經的嬉皮士旅館所在地點。當然,那些一度住滿了西方年輕人的旅館,早已被戰火夷為平地。

涂得五顏六色的鐵皮巴士

在那個中東和中亞跨國旅游非常容易的年代,異國重逢真的不是難事。那些在土耳其出發的嬉皮士,在伊朗或者敘利亞分道揚鑣,然后突然在喀布爾的拐角又重遇了。人們樂于選擇喀布爾作為其中逗留的一站,因為這里的生活成本極低,本地人從不干涉這些西方人的生活,年輕人釋放荷爾蒙的時候絕對自由。

也正因為如此,這些年輕人對喀布爾和阿富汗產生了一些不切實際的憧憬。他們用“愛的夏天”來形容他們在阿富汗的日子。當他們不夠錢用了,就會變賣身上的一些物品,然后又換來了好幾個星期在這里發呆。他們當時都認為,阿富汗擺脫了西方社會那種物欲橫流的弊端。

來自阿富汗的時尚

這些留著長胡子長頭發的年輕人,來到阿富汗之后,要么在巴米揚大佛面前載歌載舞,比拼攀登這座巨佛,要么在班達米爾湖邊旁若無人地享受歡愉。

阿富汗當地的文化藝術,也影響到了西方的年輕人們。1967年5月,英國知名搖滾樂隊“披頭士”四人所穿的衣服,都讓記者和樂迷們驚呆了。其中約翰·列儂最搶風頭。他穿了一件綠色的褶皺花襯衫、一條栗色燈芯絨長褲,腳上是金絲雀黃色的襪子和燈芯絨鞋。然而,最搶眼的是列儂兩件特別不一樣的衣服:一件是皮革圍巾,另一件是阿富汗羊皮大衣。這件阿富汗大衣,里面是毛,外面是被曬成黃色的皮,前面和袖子上繡著大紅花。