槍炮聲之外的美麗阿富汗

陶愷

阿富汗馬扎里沙里夫清真寺

8、9月,時刻牽動世界人民神經的,除了疫情、極端天氣之外,就是頻頻登上新聞頭條的阿富汗了。

在幾代人的心中,對“阿富汗”“塔利班”這些名詞的印象,始終有揮之不去的紛亂戰火、苦難而無望的平民百姓……阿富汗仿佛是“遙遠戰爭”的代名詞,陌生又神秘。

近日,有網友發布了一組拍攝于1960年的阿富汗照片。拍攝者是彼時作為聯合國教科文組織外派專家、在阿富汗高等教師教育學院工作的一名博士。在那些斑駁的影像之下,熱情的人們、靜謐的山川湖泊、壯麗肅穆的宗教建筑……穿越時間,勝景依然誠實地滿溢。在此刻的混亂與爭斗氛圍里,大家忽然發覺,阿富汗除了戰爭的瘡痍,還擁有如此的美麗。

“鎖鑰”

也是在這次的關注中,大多數人第一次發覺,阿富汗不是什么“遙遠的國度”,而是與中國實實在在接壤的“鄰國”。

這個位于西亞、南亞和中亞交匯處的國家,其實占據著極為重要的戰略位置。它的地形狹長,在連接中亞與南亞的同時,也在文化上溝通著東西方,被稱為是通向南亞大陸的“鎖鑰”。

通過一塊狹長的土地—瓦罕走廊,阿富汗的土地與中國相連。說是“走廊”,其實是帕米爾高原南端和興都庫什山脈北東段之間的一個山谷。這個山谷東西長約300公里,南北處最狹窄的地方僅有15公里,最寬也不過75公里,狹窄得如同一條“走廊”。

我們熟悉的唐僧取經的故事,在真實的世界中,便有部分發生于此。公元627年,玄奘在前往天竺(古印度)的路上,經過了這條狹窄的瓦罕走廊。返回長安時,唐僧也是經由帕米爾高原的瓦罕通道,通過明鐵蓋達坂進入中國的。

雖然領土接壤,又有著這樣古老的淵源,但若說阿富汗的“鄰國”屬性不強,倒也是情有可原。瓦罕走廊在一年的9個月中都是大雪封山,東面是高聳的帕米爾高原和一望無際的塔克拉瑪干沙漠。險峰、沙漠、荒原,每一樣都足以阻隔兩國之間在心理上的連結。

瓦罕走廊也是阿富汗最為貧瘠的地方之一。雖然在政治上,瓦罕走廊曾長期被北方聯盟控制,與阿富汗境內的大規模戰火和塔利班不時的恐怖活動距離較遠,但由于這里的大部分地區都是干旱少雨的沙漠、荒原,耕地面積極少,限于國情,又無力在其他產業上有所發展,當地的居民只能完全依賴僅有的零星土地,靠天吃飯。在瓦罕走廊南部的山麓,倒是有一些可以發展畜牧業的高山牧場,但又因地理位置的原因常常在雨季遭受山洪的襲擊,仍然要靠運氣得收成。

如果用航拍的角度看這段狹長的奇觀,會看到它極壯美的一面—崇山峻嶺彼此照面、藍天與大地交相輝映。但這些的背面,和整個國家一樣,依然有揮之不去的貧困、饑餓、醫療和教育匱乏、毒品泛濫與恐怖主義。

瓦罕走廊在一年的9個月中都是大雪封山。

美與痛

2011年5月,一家中國公司在援助阿富汗開采資源的過程中,意外發掘出一座2600年前的佛教寺廟遺址。在這座建于古絲綢之路上的佛廟遺址中,人們發現了超過150尊珍貴的佛像。

這些佛像中,有5米長的臥佛和各式立佛,每一尊身上,都似乎有淡淡的鍍金。遺址中佛寺的房間里,裝飾著壁畫和黃金。還有一座較為珍貴的木佛,跨越千年,依然美麗如初。

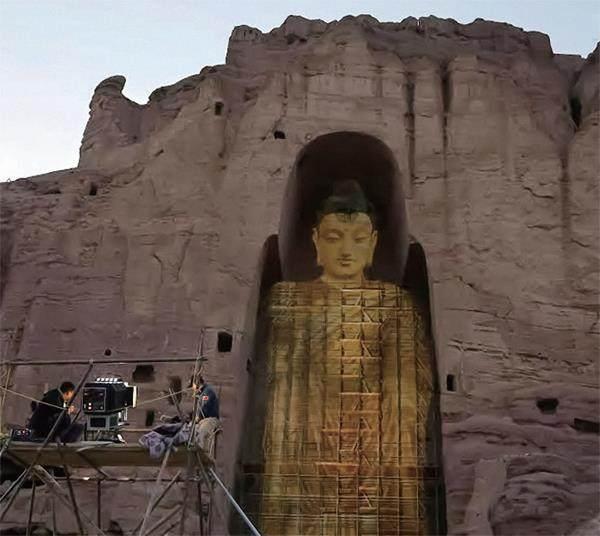

但在發現遺址的2個月前,世界上最高的立式佛像 “巴米揚大佛”,被塔利班摧毀,屹立了1500年的東西兩座巴米揚大佛瞬間傾塌。

這是一處怎樣的大佛?

巴米揚石窟位于阿富汗中部興都庫什山的一個小盆地內,距離首都喀布爾約230公里。自古以來,這里既是古絲綢之路的重鎮,集納各方文明,形成“巴米揚藝術風格”,又是連年小國紛爭戰火不息的地域。

連接著阿富汗與中國的瓦罕走廊

石窟在斷崖上建立,面向巴米揚河,有750多處洞穴,包括東西兩座大佛及佛龕、僧房、會堂,比我國的敦煌莫高窟規模還要大很多。主窟的兩尊大佛,東大佛著藍色袈裟、西大佛著紅色袈裟,面容慈悲安詳。那些千里迢迢經過此地的人、那些戰火中被迫流浪的人,在看到它的時刻,總能感受到片刻的靜謐。

除了佛像本身的壯美,巴米揚石窟也曾給予俗世中無望的人以真實的庇佑。佛像的兩側幾乎都藏有暗洞,在洞高數十米的窟中還有臺階到達頂端,能夠容納百人站立—在戰火紛飛之時,這些暗洞常常成為普通百姓躲避戰火的避難所。

2015年6月7日,光影團隊通過投影技術還原被炸毀的阿富汗巴米揚大佛

只是一切美麗已成空。2011年3月9日,人們來到大佛滿目瘡痍的洞窟前,用3D投影的技術方式重現了高55米的西大佛。在科技的加持中,人們又看見了大佛穿越千年的、令人安心的笑容。

除了這些佛教遺址,在阿富汗境內有很多肅穆且極具特色的清真寺,算得上是獨特的風景。

在阿富汗西北部赫拉特省首府赫拉特的清真寺,早在14世紀便開始修葺,逐步建成了8個高聳的禮塔。藍色的外觀在經年的風雨后更顯滄桑,像是一部無聲的歷史書;在馬扎里沙里夫城,被整座城市圍繞著的馬扎里沙里夫清真寺,有著“全世界最美清真寺之一”的贊譽,同樣以藍色的外觀、精美的藍色圓頂而聞名。