高寒高海拔地區生產建設項目水土保持遙感監管現場復核經驗與啟示

許海超,陳 曜,秦 偉

(1.中國水利水電科學研究院,北京 100048; 2.四川省水土保持生態環境監測總站,四川 成都 610000;3.水利部水土保持生態工程技術研究中心,北京 100048)

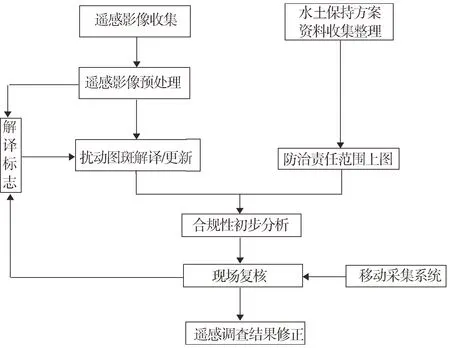

生產建設活動造成的水土流失, 是以人類生產建設活動為主要外營力形成的水土流失類型,是一種典型的人為加速侵蝕[1]。加強人為水土流失監管,是有效控制人為水土流失, 保護和改善生態環境的重要手段。生產建設項目水土流失具有2個突出特點:①水土流失強度大、歷時短、突發性和季節性強;②源地點多面廣,水土流失防治投入多、難度大。隨著新時代治水矛盾轉變,“在監管上強手段,在治理上補短板”成為水土保持工作的主要思路[2]。為全面提升生產建設項目監管的準確性、時效性、權威性,2018年起,水利部和各省級水行政主管部門組織開展了生產建設活動擾動圖斑遙感影像解譯,下發疑似違法違規圖斑,組織第三方或市縣級水行政主管部門對疑似違法違規圖斑進行現場核查(圖1)。對現場核查認定的“未批先建”“未驗先投”“未批先棄”及施工過程中的其他違法違規行為,由地方水行政主管部門或相應的執法部門及時依法查處,從而使生產建設項目監管能實現“查得清”“弄得準”“干得快”,最終實現生產建設項目違法違規行為“管得住”的目標[3-4]。

圖1 區域監管主要技術流程

我國地形復雜多樣,海拔在1 000~2 000 m的占25%,2 000~3 000 m的占7%,3 000 m以上的占25.9%。由于地形和氣候的特殊性,高寒高海拔地區人口稀疏,生產建設項目比較分散,但是這些區域生態環境脆弱,自然修復能力較弱,水土流失危害更為持久和嚴重[5]。在高寒高海拔地區開展外業核查面臨安全風險大、核查成本高等問題,尤其是不能實現在全年任意時間內開展遙感監管工作。目前全國范圍內對高寒高海拔地區遙感監管工作的關注度不高,尚未基于其特殊性形成健全、高效的現場復核流程體系。本研究總結了四川省阿壩藏族羌族自治州(以下簡稱“阿壩州”)水土保持遙感監管現場復核工作經驗,梳理了一套較為完整的工作流程體系,可為高寒高海拔地區遙感監管合理安排作業流程,保證外業核查工作在安全、高效、經濟的原則框架下順利開展提供參考。

1 研究區及2020年下半年省級加密遙感監管圖斑概況

1.1 地形地貌

阿壩州位于青藏高原東南緣、橫斷山脈北端與川西高山峽谷接合部,介于北緯30°35′~34°19′、東經100°30′~104°27′之間,轄區南北長為414 km,東西寬為360 km。全州面積8.26萬km2,轄13個縣、224個鄉(鎮),其地形復雜、溝谷交錯,交通條件較差。地勢西北部高、東南部低,全州平均海拔3 632 m,地貌類型有11個,分別為平壩、臺地、低山、低中山、中山、高山、極高山、山原、高平原、丘狀髙原、高山原。

1.2 氣象條件

阿壩州特殊的地形地貌造就了復雜多變的氣候,境內垂直氣候變化顯著,晝夜溫差大,無霜期短。冬春季節氣候干燥,多陣性大風,旱、霜、大雪、低溫各類災害性天氣頻發。西北部的丘狀高原屬大陸高原性氣候區,四季氣溫無明顯差別,冬季嚴寒漫長,夏季涼寒濕潤,年平均氣溫0.8~4.3℃。高山峽谷地區隨著海拔變化,氣候從亞熱帶到溫帶、寒溫帶、寒帶,呈明顯的垂直性差異,海拔2 500 m以下的河谷地區是干旱、半干旱地帶,降水集中,蒸發快;海拔2 500~4 100 m的坡谷地區屬寒溫帶,年平均氣溫1~5 ℃;海拔4 100 m以上為寒帶,全年嚴寒,終年積雪。

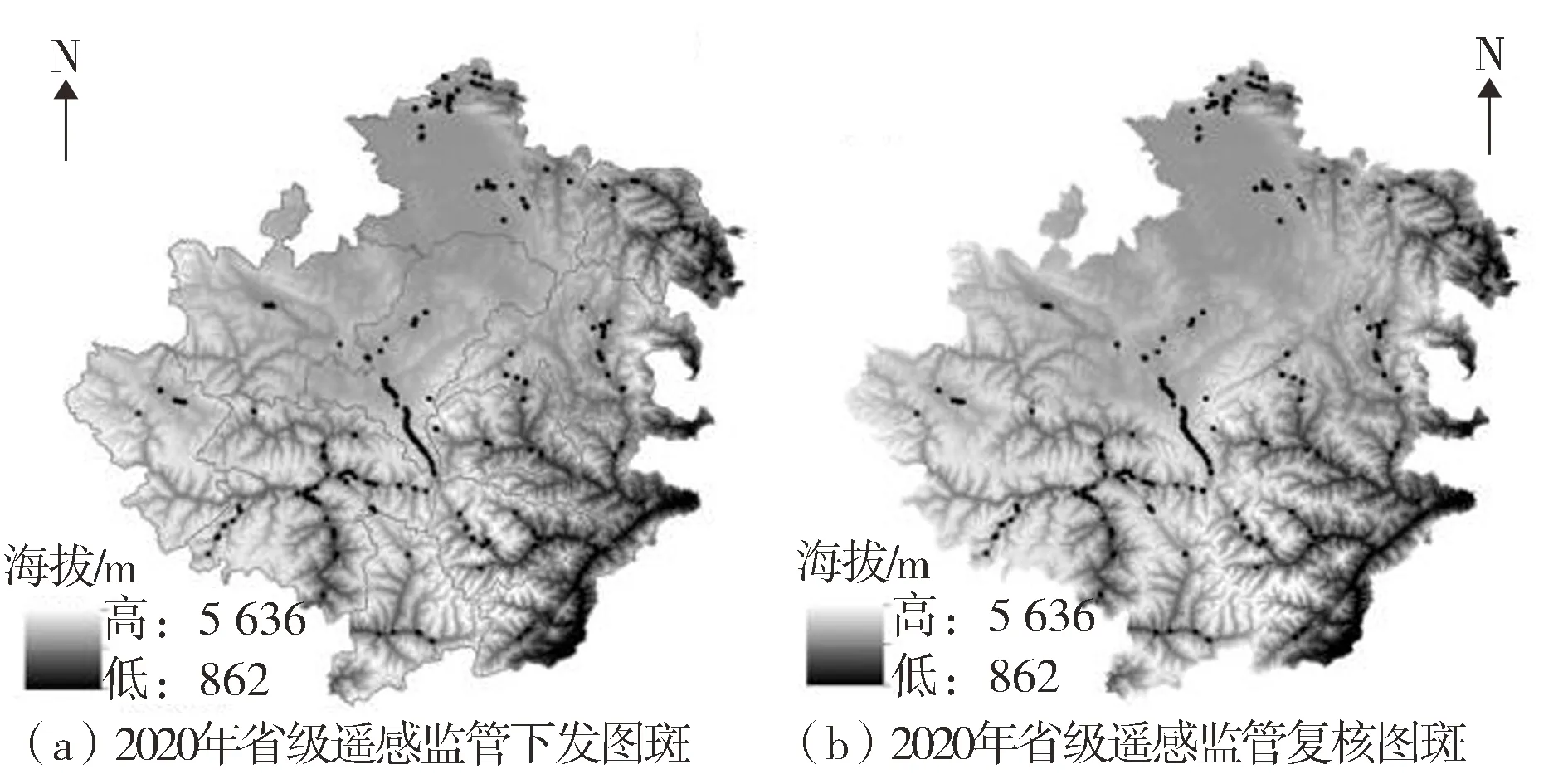

1.3 2020年下半年省級加密遙感監管中的圖斑

四川省組織開展的2020年下半年省級加密遙感監管中,阿壩州共下發了266個疑似擾動圖斑[圖2(a)],現場實際復核擾動圖斑275個[圖2(b)],在13個縣級行政區的不同海拔位置均有分布。其中,生產建設項目擾動圖斑122個,涉及項目57個,項目類型主要為公路工程、水利水電樞紐工程、工業園區等,共查處違法違規項目14個。

圖2 阿壩州在四川省2020年下半年省級加密遙感監管中的圖斑分布

2 高寒高海拔地區水土保持遙感監管工作經驗

在高寒高海拔地區開展遙感監管現場復核難點在于外業工作困難,主要體現在安全、交通、通信等方面。首先,氣候因素決定了外業核查的時間受季節影響明顯,冬季冰雪覆蓋基本無法開展外業工作,夏季滑坡、泥石流、崩塌、飛石等自然災害發生率高[6],外業核查面臨較大安全風險;其次,該區域人口較為稀疏,生產建設活動擾動圖斑相對分散,劇烈起伏的地形地貌決定了交通條件較差,導致外業核查時間成本和經濟成本都較高;最后,受空間地理環境約束,高原高海拔地區通信條件較差,導致遙感監管數據的下載和上傳受限。為此,地方水行政主管部門和工作人員在執行遙感監管任務中,需要認真做好前期準備工作,爭取在一次外業工作中,把所有需要在現場完成的工作全部完成,盡量避免二次返場。

2.1 內業準備

(1)確定外業核查時間。首先,通過查閱資料掌握區域氣候規律,咨詢當地居民了解路面冰雪覆蓋情況,大致確定可開展野外現場核查的時間范圍。根據阿壩州歷史各月氣溫來看,該州一般在每年11月初到次年3月期間大雪封山,行車危險,雖然主干道可以通行,但是由于圖斑分散,大部分離主干道有一定距離,所以很多擾動圖斑位置無法到達,不適合在此期間開展外業核查。經過詳細調研,初步確定在3月底至4月初開始外業核查工作。其次,通過天氣預報查看待核查區縣的未來天氣狀況,避免在雨、雪、霧、強風等惡劣天氣下出行。另外,高寒高海拔地區路網稀疏,冬季結束后,氣溫上升,降雨增加,滑坡、泥石流等災害發生頻率隨之上升,可能會導致局部區域交通中斷。因此,一定要在充分調研天氣、交通狀況的前提下確定外業核查時間。再次,個別圖斑位置偏遠,加上地形復雜,往往需要當地人員引導才能快速到達目標地點。而且,外業核查如發現項目存在違法行為,需要對其進行查處,相關材料(如整改通知)需項目負責人簽字確認。因此,如確定圖斑為生產建設項目擾動,事先聯系項目負責人預約現場核查時間非常重要。最后,為減少網絡中斷對現場復核數據傳輸造成的影響,應盡量發揮區域監管APP的離線緩存功能,提前對所需數據下載儲存,以保證任意位置的現場工作均能正常開展。

(2)批復材料收集整理。地方水行政主管部門在收到下發的圖斑信息后,要對圖斑所涉的項目信息和材料進行整理。第一,結合擾動圖斑的地理空間分布和遙感影像地物特征,對圖斑的類型進行初步判定;第二,根據系統內的材料對所涉生產建設項目進行梳理,對擾動圖斑的合規性進行初步審查;第三,收集整理可能涉及的生產建設項目的相關材料,如水土保持方案報告書(或報告表)、水土保持設施驗收報告、主管部門批復材料等。做好前期資料搜集整理工作,是野外工作中高效、準確完成現場復核、認定、查處的重要基礎。

(3)規劃外業核查路線。高寒高海拔地區單個圖斑的外業核查成本較高,做好路線規劃可以有效節約時間和經濟成本。以四川省2020年下半年省級加密遙感監管為例,阿壩州共下發圖斑266個,平均32個/萬km2,密度僅為四川全省平均值的1/6。根據四川省遙感監管外業核查經驗,單個工作組在成都市每天平均可以核查35個圖斑,而在阿壩州每天平均僅能核查7個圖斑。因此,在確定外業核查時間后,應根據圖斑分布和道路分布,詳細規劃外業核查路線,爭取以最優路線、最短路程完成任務。

2.2 外業核查

根據水利部《生產建設項目水土保持信息化監管技術規定(試行)》,現場復核工作環節主要是將遙感解譯的擾動圖斑成果數據轉移到移動采集系統,利用移動采集系統開展現場調查,對生產建設項目信息進行現場采集復核,主要包括現場復核、內業編輯、認定查處。

在準備工作就緒后,攜帶好相關材料和設備,按照計劃路線開展外業復核工作。第一,需要攜帶的紙質材料主要包括可能涉及的生產建設項目相關證明材料和現場執法所需材料;第二,攜帶裝有區域監管APP 的Android手機或者平板電腦,用于完成路線導航、核查拍照、信息錄入等移動端工作;第三,攜帶裝有區域監管APP管理端的筆記本電腦,參照實際情況對圖斑進行拆分、邊界修改等操作。

現場核查時,根據水行政主管部門批復的水土保持文件和現場實際情況,對項目的合規性進行判定。對于未發現明顯違規的生產建設項目,要把水土保持方案報告書(或報告表)、水土保持設施驗收報告、主管部門批復文件等相關佐證材料整理上傳系統;對于違規圖斑,盡量在現場完成查處工作,下發整改通知,要求項目負責人簽字。將掃描文件與其他佐證材料一并上傳到生產建設項目水土保持信息化監管平臺。

3 高寒高海拔地區水土保持遙感監管工作啟示

生產建設項目水土保持遙感監管一般需要三方面單位參與,組織單位負責擾動圖斑遙感影像解譯、下發,執行單位負責對疑似違法違規圖斑進行現場核查,被監管單位義務配合完成檢查、違規整改等事宜。

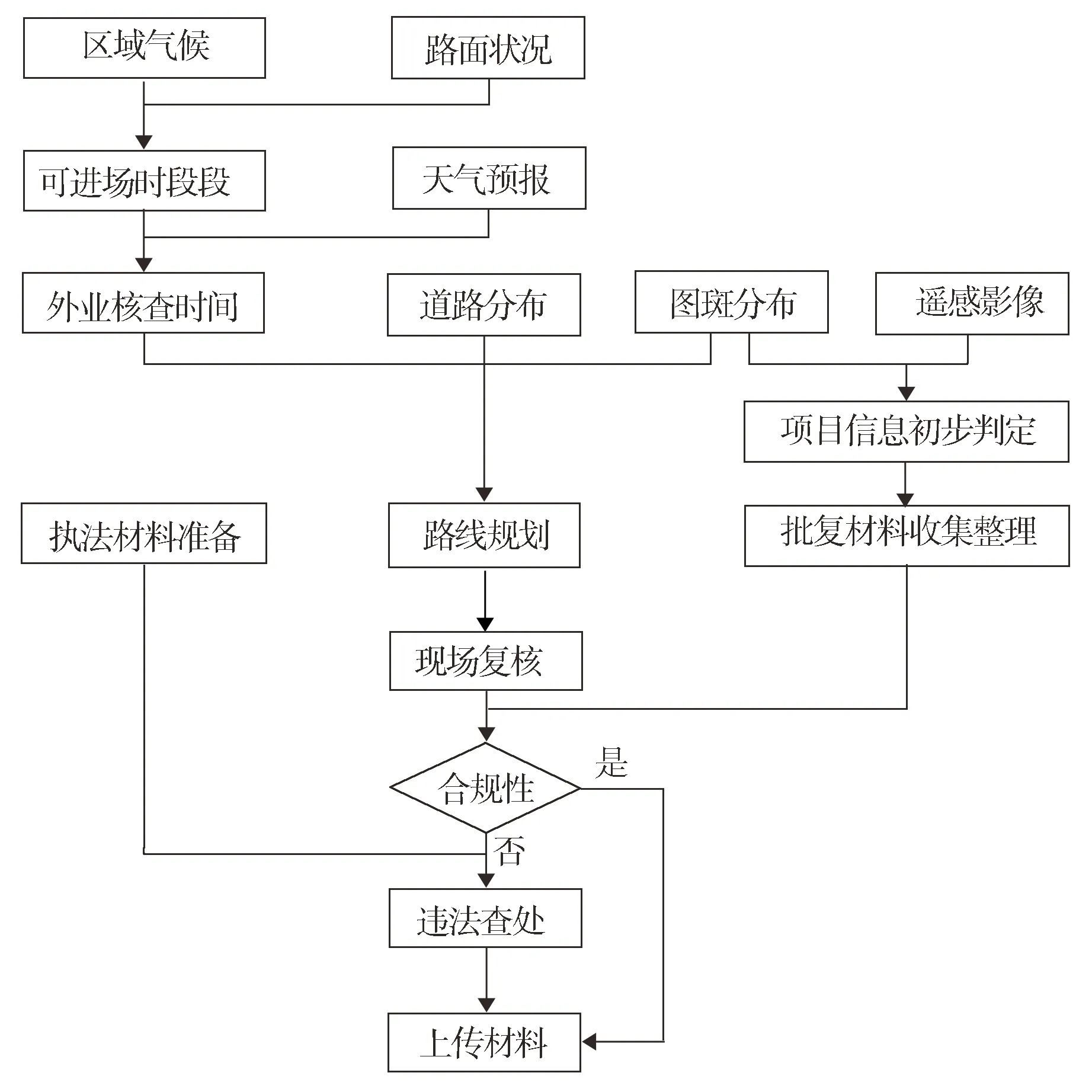

(1)對于現場復核人員的啟示。地方遙感監管工作人員在開展工作時,應長遠綜合考慮,細心全面準備。第一,要結合區域自然地理環境實際情況,確保在安全可行的時間范圍內開展工作;第二,結合擾動圖斑分布,做好前期調研,備全相關佐證資料和執法文件;第三,提前做好數據離線緩存,避免受限于網絡通信狀況;第四,合理規劃路線,提高工作效率;第五,爭取外業工作一次性完成,避免再次返場。總而言之,相關區域的現場復核工作人員,要做好事前業務調研,科學制定現場復核工作流程(圖3),盡量減少或避免事后再次返場,保證安全、高效、經濟地完成工作任務。

圖3 現場復核工作流程

(2)對于遙感監管組織單位的啟示。在水利行業強監管的背景下,隨著水土保持遙感監管技術的日漸成熟,為管好、管住人為水土流失,遙感監管的頻次會有所增加,相關工作將成為常態化。根據《水利部辦公廳關于推進水土保持監管信息化應用工作的通知》(辦水保〔2019〕198號)要求,2021年起,中西部地區、東北三省、北京、天津和河北的各省級水行政主管部門每年至少組織開展2次,其他省份每年至少組織開展3次覆蓋全省的生產建設活動水土保持衛星遙感監管。另外,水利部一般每年會組織1次全國遙感監管。全國高寒高海拔地區主要分布于西部地區,由于現場復核工作主要由地方水行政主管部門負責,所以這些區域后續每年至少需要完成3次現場復核工作。

在組織開展遙感監管工作時,必須考慮高寒高海拔地區的特殊情況,不能全國或者全省任務分配一刀切,應結合區域自然地理環境和生產活動特征,合理安排工作開展時間和監管頻次。在影像收集方面,由于高寒高海拔地區的遙感影像特征明顯,長時間的地表冰雪覆蓋會導致生產建設活動擾動圖斑解譯質量下降,所以應嚴格控制影像獲取時間。在解譯標志構建方面,高寒高海拔地區植被覆蓋率低,地表出露面積大,有必要針對該區獨特的影像地物特征獨立構建解譯標志,以提升解譯質量。在擾動監管方面,一般在大雪封山后,高寒高海拔地區的生產建設活動很難開展,水土保持監管壓力也隨之下降。綜上,在組織開展遙感監管工作過程中,應盡量避免使用高寒高海拔地區冬季的衛星影像數據,結合區域自然地理和人文地理特征,因地制宜采取針對性方案,以準確、及時、客觀地反映項目建設區水土流失及水土保持現狀,在減輕地方水行政主管部門壓力的同時,提高水土保持遙感監管的成效。