國道干線公路水泥路面病害調查及影響因素分析

李 巍

(廣東粵路勘察設計有限公司,廣東 廣州 510635)

引言

普通干線公路是指除高速公路外,在一定范圍內地區的公路網中占據主干地位和起到主導作用、具有較強的經濟、政治、文化或國防等重要服務職能的國道和省道,是連接城市與城市之間的重要通道[1]。近年來,廣東省交通運輸事業伴隨著經濟的騰飛而蓬勃發展,普通干線公路交通量日益增長,大型重載車輛不斷增加。在碼頭、水泥廠、電廠、采礦區等大型工礦企業周邊,普通干線公路以貨運為主[2],道路一幅車輛超載運輸,車輛荷載特征表現為大軸重、高輪壓和多軸化超載最高達到200%~300%,甚至更高。而公路另一幅車輛空載,造成普通干線公路左右幅路況水平差異較大,受到重載交通頻繁碾壓的路面普遍存在早期損壞現象,嚴重影響道路的行車舒適性和安全性,大大縮短了路面的使用壽命。因此,減少路面早期病害是管養單位的重中之重。然而,由于受到公路病害快速綜合診斷技術、養護技術、養護經費等關鍵技術因素的制約,造成普通干線公路的養護狀況不盡人意[3]。

1 路面病害調查

梅州市位于廣東省東北部,該地水泥實際生產能力和實績均占全省的15% 左右,堪稱“水泥大市”。水泥行業在梅州市工業經濟中起著舉足輕重的作用,近年梅州境內主要普通干線公路,如國道G235 線、國道G205 線、國道G238 線等,通行的車輛基本為運輸水泥、砂石料、礦石的大型重載車輛。加上近年城市建設的擴張,梅州市境內公路上重載交通越來越多,干線公路路面面層出現病害的現象越來越普遍。國道G205 線蕉嶺某段2014—2018 年主要交通量構成情況,見表1。

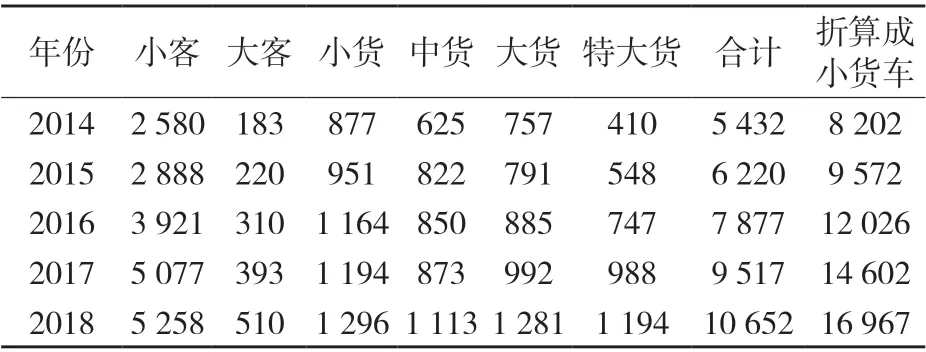

表1 國道G205 線蕉嶺某段歷年平均日交通量觀測值/輛

由表1 可知,從2014—2018 年,該路段交通量與日俱增,其平均日交通量由2013 年的8 202 輛(折算成小貨車)增長至16 967 輛,增長率為106.88%。其中特大貨車的平均日交通量由410 輛增長至1 194輛,增長率為191.22 %;大貨車的平均日交通量由757輛增長至1 281 輛,增長率為69.22 %。根據交通部頒布的《公路工程技術標準》(JTG B01—2014),二級公路的年平均日設計交通量宜為5 000 ~15 000 輛小客車[4];一級公路的年平均日設計交通量宜在15 000輛小客車以上[4]。本路段為二級公路,但在2018 年年平均日設計交通量已經達到16 967,并有進一步增長趨勢,已經達到一級公路的年平均日設計交通量。

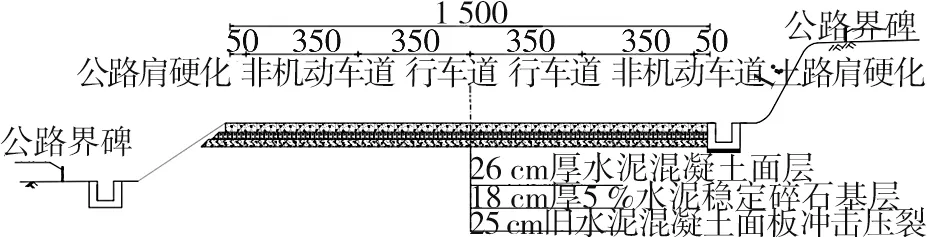

2019 年,對國道G205 線蕉嶺段病害進行調查分析。調查路段起點為廣東蕉嶺縣與福建武平縣交界處,終點位置為接天汕高速文福出口。路段為二級公路,路基寬度15.0 m,雙向四車道水泥混凝土路面,道路橫斷面及路面結構見圖1。

圖1 G205 線蕉嶺某段道路橫斷面/cm

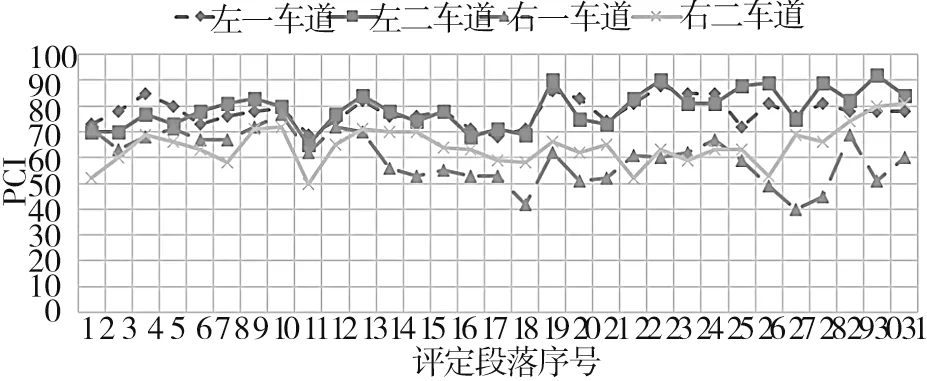

依據交通部頒布的《公路技術狀況評定標準》(JTG H20—2007),采用人工評測方法進行路面損壞狀況指數(PCI)和路面破損率(DR)評價,見圖2。結合路面破損情況、路面維修年限和使用現狀的不同,以每500 m 的路段長度作為路面狀況調查及評價單位[5],并按左、右幅分車道進行路面破損狀況調查、數據統計分析及評價,左幅指文福出口往武平縣方向,右幅是指武平縣往文福出口方向。

圖2 調查路段PCI 值分布

根據路面損壞狀況指數(PCI)對各車道的評價結果,右幅第一車道路況最差,右幅第二車道次之,左幅第二車道路況最好。從現場調查情況來看,水泥路面面板的破碎、開裂、接縫料損壞和露骨情況較為嚴重。

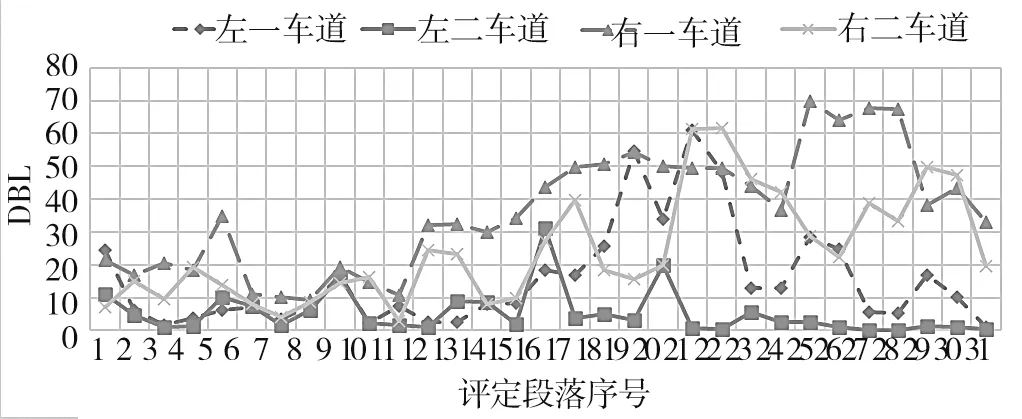

對調研路段水泥混凝土路面斷板率(DBL)指標進行了計算和評定,各車道各評定路段的DBL 值統計結果,見圖3。

圖3 水泥路面各車道各評定路段的DBL 值分布

從全線來看,左幅的斷板率(DBL)為10.4%,右幅的斷板率(DBL)為30.4%,說明左幅路況破壞狀況比右幅好,這與路面損壞狀況指數PCI 評定結果基本一致,其中斷板率(DBL)最大路段為K2539+000—K2541+000 右幅第一次車道。通過現場調查,本路段全線有多個石場和塔牌水泥廠,且重載和超重載車輛主要往天汕高速文福出口方向,也是導致路面損壞的主要原因。

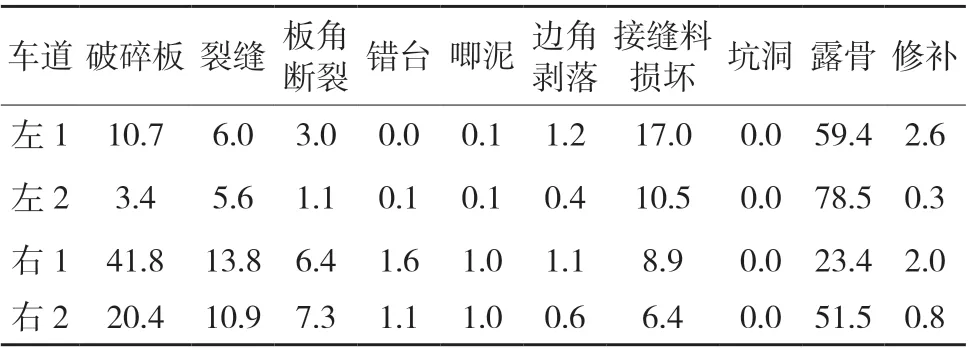

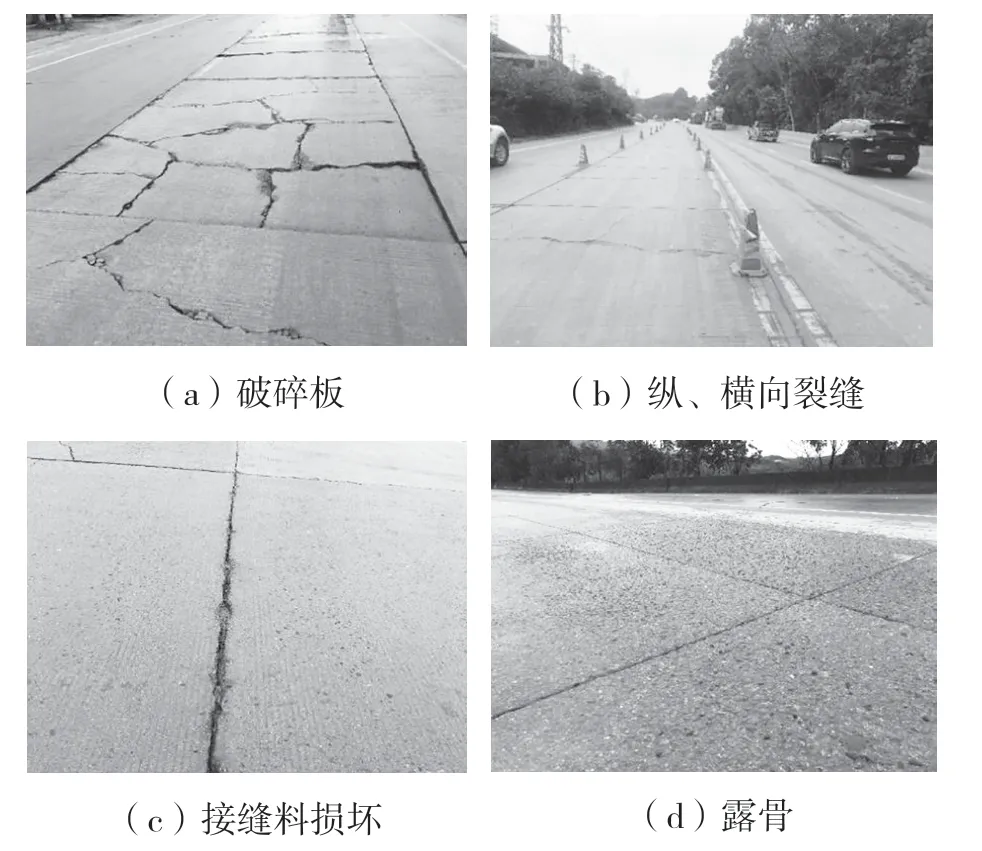

現場調查表明,水泥混凝土路面主要以露骨和破碎板為主,其次則為裂縫和接縫料損壞等。表2 為調查路段主要路面病害類型及比例,典型病害見圖4。

表2 水泥混凝土路面主要病害類型及比例/%

圖4 現場調查典型病害

由圖4 可以看出,右幅路面主要病害均為破碎板、塊裂裂縫、修補損壞等嚴重的病害,左幅則為露骨、縱向裂縫等較輕微的病害。造成全線大面積露骨的原因是施工時使用不符合規范要求的砂石料、水泥混凝土配合比不準確、養護不當等,此類病害不存在結構上的問題,僅影響美觀及行車平整度[6]。而右幅大面積的路面板破碎則是本路段右幅全線有多個石場和塔牌水泥廠,特別是石場路口和城鎮中心路段,出入多為重載和超重載車輛;同時雨水滲入板底是水泥混凝土路面病害發生的主要誘因,而接縫料損壞則為雨水滲入板底提供了直接通道,隨著接縫料大量損壞和雨水的滲入,已經開始發生板體裂縫甚至破碎板的出現。而其他車道由于大量裂縫和破碎板的發生,盡管接縫料損壞所占比重較小,但道路狀況已經發生了嚴重破壞。

2 路面病害影響因素分析

2.1 極重、重載交通對路面結構的影響

通常路面面層病害是多個因素綜合作用的結果[7],而本調查路段左右幅路面在同一時間建成、同一時間完成路面改造的情況下,路況水平差異顯著,右幅路面普遍存在早期損壞現象,通過現場調查發現,路段全線有多個石場和塔牌水泥廠,且重載和超重載車輛主要往右幅天汕高速文福出口方向,這也是導致右幅路面損壞情況比左幅嚴重的主要原因。

在調查路段的交通量觀測點使用便攜式汽車軸重儀在該路段范圍內采用隨機抽取各類車型的軸載的方式進行調查統計。對統計結果進行分析可知,本路段超載現象嚴重。在進行當量軸次換算時,當車輛超載超過容許載重的一半時,標準軸的數量增大約3 倍,當車輛超載超過容許載重的一倍時,標準軸的數量增大6 ~7 倍,當車輛超載超過容許載重的2倍時,標準軸的數量增大23~25倍。由此可知,車輛的超載很大程度影響了折算后標準軸數量。在此次統計的車輛中,所有的貨運車輛都存在超載現象,只是超載的程度不同。車輛超載現象的普遍性加重了路面損壞,大大減少了路面的預期使用壽命。各類車型最大超載倍數見表3。

表3 各車型最大超載倍數調查

重載交通下高軸載、高輪胎壓力、多輪軸載綜合作用以及車輛的專用化帶來了斷板、唧泥以及脫空等問題。由于水泥路面基礎不扎實、排水不暢,在過大壓力下導致路基沉陷,積水、沖刷脫空、斷板等多個問題相互聯系在一起,進一步加劇了路面的破壞。

2.2 路面設計的不足

(1)現行規范[4]中取用的荷載應力計算荷載圖式范圍相對狹小,適用于單軸載荷13 t,輪壓在0.5 ~0.7 MPa 之間的情況。而超重載現象使得載重車輛的荷載參數、交通構成與規范設定的都有著較大的不同。(2)軸載換算問題。目前使用的《公路水泥混凝土路面設計規范》(JTGD40—2011),仍采用單軸一雙輪組標準軸載當作設計軸載,針對超重載交通條件下的水泥混凝土路面,將貨車中比重最大的特重車型對應的軸載用作設計軸載[8-9]。換算之后,往往和實際情況有一定的脫節。(3)路面結構設計單一。沒有考慮路面早期齡期施工對路面長期性能的影響,路面基層抗沖刷能力不足,目前廣東省內道路設計不夠精細,不能區分不同路基支撐條件和不同交通軸載情況下路面結構的不同,十幾年使用一套標準設計圖[9]。

2.3 養護施工過程中的不規范

(1)改建時原舊路面病害未得到處理。一些路段舊路面的錯臺和板角斷裂等病害嚴重,尤其是錯臺現象。但在實際施工過程中,對舊路面病害的處治往往不夠徹底就直接進行加鋪,而新加鋪的路面由于舊路面錯臺、板角斷裂、坑洞等病害的存在,使得攤鋪厚度不均勻,當加鋪厚度本身就很薄的情況下,這種不均勻的現象更加明顯。而攤鋪厚度的不均勻往往導致結構受力不均勻,再加上路基和基層的承載能力本身偏低,當路面受到密集而頻繁的重載交通作用時,路面病害必然頻繁的產生。(2)水泥混凝土路面養護時間不夠。根據《公路水泥混凝土路面施工技術規范》(JTG F30—2003)、《公路水泥混凝土路面養護技術規范》(JTJ 073.1—2001),新建水泥混凝土路面開放交通時,其路面強度必須超過設計強度的90 %。而項目組實地調查發現,在施工過程中,部分項目并未嚴格遵守規范規定的養護時間提前開放交通,最終導致水泥混凝土路面的實際強度遠低于設計強度。

2.4 其他原因

如廣東省地處亞熱帶氣候、氣溫高、降雨量大等情況也會造成道路施工和基層沖刷不利,從而影響路基穩定性,產生路面病害。

3 路面病害防治建議

國內外大量研究已經證明,對公路病害遵循早發現、早診斷、早預防的養護策略,是公路養護最科學、有效的養護方法[3]。

3.1 結構設計

通過調研結果發現重載交通方向道路破壞程度遠高于另一方向道路,對此提出左右兩側單獨進行路面結合設計的方案。受重載破壞嚴重的路面采用極重或特重交通等級進行水泥混凝土路面結構設計,受損較輕的道路按重交通等級進行路面結構設計,針對兩側設計的路面結構的高度差采用碎石進行補足或對原有土質較好地區采用填高路基的方式進行補足。

重載是使水泥混凝土路面產生早期損壞的主要因素,它非常容易導致水泥混凝土路面板發生極限破壞,所以現在國外很多重載公路工程項目均選擇使用半剛性材料作為基層材料。在對左幅進行路面結構設計時采用極重或特重交通等級,參照要求,基層選用碾壓混凝土或貧混凝土,本設計選用碾壓混凝土作為路面基層材料使用。因為它是由硅酸鹽水泥、火山灰質摻和料、水、外加劑、砂和分級控制的粗骨料拌制成無塌落度的干硬性混凝土,故具有強度高、剛度和整體性好,抗疲勞性能良好等特點。

依據路面結構設計,干燥狀態下左幅路面結構厚度為78 cm,中濕狀態下多鋪設一層15 cm 的級配碎石墊層,故為93 cm;干燥狀態下右幅路面結構厚度為68 cm,中濕狀態下多鋪設一層15 cm 的級配碎石墊層,故為83 cm。左幅與右幅設計方法與施工方法保持一致,因此,左幅和右幅路面結構的高度差為10 cm,可以采用兩種方式來進行補償。(1)采用10 cm 的級配碎石進行填充,如該地區右側交通也偏重或該地區路基狀況較差,選用級配碎石來填充一方面對路基進行剛度補償,另一方面起到路面結構剛度過渡的作用。(2)采用無級配的碎石或填高路基10 cm,此法應用于該地區路基狀況較好且填土較充足,或是該地區右側道路的重載車輛較少的情況。通過上述兩種方式來補償右側路面與左側路面的高度差,使兩側道路在整體上能夠有機統一起來。

左右兩幅除路面結構厚度引起的高度差之外,左右兩幅的施工也是重點,但在實際施工過程中,左右兩幅本就是單獨施工,這就為單獨設計提供了可能,即設計與施工可以保持一致,并不會影響路面的質量,而且會達到兩幅路面結構應有的效果。

3.2 施工方面

在施工過程及養護方面要采用合理的施工步驟,按照規范進行養護,及時切縫、確保切縫深度等[7]。在對舊路進行加鋪、改建時,錯臺、板角斷裂、坑洞等舊路病害處治必須徹底,避免病害影響加鋪、改建后的路面攤鋪厚度的均勻性。

3.3 預防性養護

廣東省地處亞熱帶氣候、氣溫高、降雨量大,當水泥混凝土路面出現接縫損壞、裂縫、排水系統失效等病害時,雨水會沿著路面的裂縫向基層甚至路基滲透,從而使基層、路基軟化,造成唧泥、錯臺和啃邊,因此,應及時更換路面填縫材料,及早進行路面預防性養護。日常養護中也應重視排水系統的維護,及時清淤、修復損壞的排水設施[7]。

3.4 日常管理

大貨車的嚴重超載是引起水泥混凝土面板損壞的主要原因,要求相關部門對現有貨運管理模式進行改進,同時完善超載超限治理措施,才能減少超載現象的產生。對公路運輸過程中超限超載現象的治理不僅關系到公路安全,而且也對人民群眾的生命健康和財產安全產生很大的影響,相關管理部門應密切合作,進一步加強聯合執法,并對治超站點布局進行優化。同時,提高公路運輸從業人員的上崗前培訓和上崗中再教育,建立健全公路運輸行業的市場準入和退出機制,加大公路貨運中超限超載運輸事件的違法成本,確保我國公路運輸行業能健康穩定可持續發展[10]。

4 結語

通過對梅州地區典型重載交通區域普通干線公路路面面層的病害調查分析,發現重載交通、汽車超限超載是導致路面過早破壞的誘導因素,暴露了以往路面設計、施工及預防性養護中的薄弱環節,而且廣東省在氣候方面也存在天然的不足。因此,開展廣東地區重載交通荷載統計、進一步精細路面結構設計來適應新的交通發展需求已越發重要。