鹽引發對油菜種子萌發及幼苗形態特征的影響

王靈敏,程凱樂,梅澤宇,張悅薇,張文治,高山

(塔里木大學植物科學學院,新疆 阿拉爾 843300)

油菜是我國第一大油料作物,種植規模和產量均居世界首位,同時我國也是最大的食用油消費國家,國內產油量嚴重不足,大部分靠進口來維持消耗。然而在土地資源有限的情況下,無法快速擴大油菜種植面積,即使在現有的耕地中,由于大面積的土地鹽堿化,也對油菜幼苗的萌發造成了嚴重的危害。南疆地區牧民居多,對飼草的需求較大,同時油菜還是養地作物,種植油菜可以提高土壤的有效肥力[1],并且帶來良好的經濟效益和生態效益,因此可以在南疆土壤鹽堿化的地區推廣飼用油菜。大田油菜在發芽后的幼苗階段較為脆弱,抗性不強,受外界環境因素限制較大,還易出現出苗不齊,成活率不高的問題。

種子引發是一項控制種子吸水,再回干的種子處理技術,也稱為“滲透調節”,由HEYDECKER W等[2]于1973年提出的,通過人為控制條件,讓種子處于具有一定滲透勢的溶液中緩慢吸水,使其停留在吸脹吸水的第二階段,在胚根突破種皮前完成細胞器、細胞膜和DNA的修復,使生物酶得到活化,增強種子的抗逆性,提高出苗率。引發分為水引發、滲透引發、滾筒引發、固體基質引發、生物引發、膜引發等,大量研究表明,引發過的種子出苗齊,抗逆性高,品質也得到了改善。本實驗選用飼用油菜華油雜62為研究對象,采用不同濃度的鹽溶液和引發時間,對其進行發芽試驗,測定發芽勢、發芽率、活力指數、電導率、子葉、根長、莖粗等發芽特性和形態特點,篩選出油菜種子適宜的鹽引發濃度和引發時間,確保幼苗的正常萌發,解決了出苗問題,對提高單位面積產量具有重要的意義。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

選取飽滿的、品質優良的華油雜62種子進行發芽試驗。

1.2 引發試驗

試驗采用鹽溶液濃度,引發時間雙因素完全隨機試驗設計,隨機挑選飽滿的種子50粒置于三角瓶中,分別加入用無菌水配置的NaCl溶液(10 ml),鹽濃度為0 g/L、25 g/L、50 g/L、75 g/L、100 g/L,記為CK、C25、C50、C75和C100置于20℃黑暗培養箱中分別引發1 h、2 h、3 h、4 h、5 h,重復三次。引發結束后用蒸餾水將種子表面溶液清洗干凈,放陰涼通風處自然風干48 h。

1.3 發芽試驗

采用培養皿紗布上發芽法,將處理過的種子均勻撒在墊有兩層紗布的培養皿中,加入蒸餾水5 ml,封口膜封口,置于光照培養箱中,溫度設置為25℃,16 h光照,8 h黑暗處理。每日定時觀察,補水并記錄相對應天數的種子發芽數,發芽的標準為飼料油菜種子的芽長等于種子長度的一半[3],3 d計發芽勢,7 d計發芽率,10 d測定植株子葉長,莖粗和根長。

1.4 數據分析

計算方法:

使用DPS 7.05最小差異顯著法(LSD)在0.05水平上檢驗各處理間的差異顯著性。統計分析使用Excel 2003統計軟件,Origin 2018進行數據繪圖。

2 結果與分析

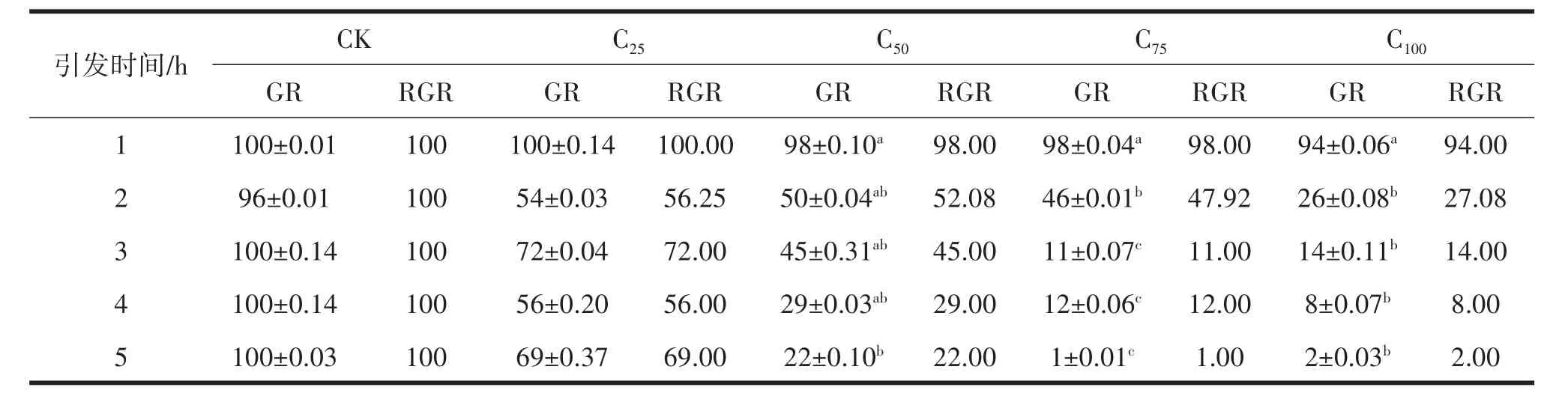

2.1 鹽引發對油菜種子的發芽勢和相對發芽勢影響

發芽勢是反映種子優劣的主要指標之一。由表1可知,同一引發時間處理下的種子隨著引發物濃度的增大發芽勢呈逐漸降低的趨勢,在C50、C75、C100相同濃度處理下引發時間越長,發芽勢受到的影響就越大,而CK和C25濃度下的變化趨勢無明顯規律;在相同濃度引發處理下,隨著引發時間的增長,增長的發芽勢呈明顯下降的趨勢,濃度越大,下降的越明顯。其中,以C25濃度引發1 h的效果最好,發芽勢達98%,相對發芽勢達101.03%。

表1 不同處理對種子發芽勢(%)和相對發芽勢(%)的影響

2.2 鹽引發對油菜種子的發芽率和相對發芽率影響

發芽率是檢驗種子引發后的生長指標。由表2可知,同一引發時間下的種子隨著引物濃度的增大,發芽率逐漸降低,引發濃度越高,在同一引發時長下的發芽率下降的越明顯;在同一濃度下,各濃度處理均在引發1 h后的發芽率達到最大值,其中CK和C25處理下的種子隨引發時間的增長變化趨勢無明顯規律,C50、C75、C100處理下的種子隨引發時間增長呈逐漸降低的趨勢。在鹽引發的處理中,以C25濃度引發1 h時發芽率最高,達100%。明顯可以看出,高濃度長時間的引發下的種子基本無法萌發,且引發濃度越大,種子發芽率受引發時長的影響越明顯。

表2 不同處理對種子發芽率(%)和相對發芽率(%)的影響

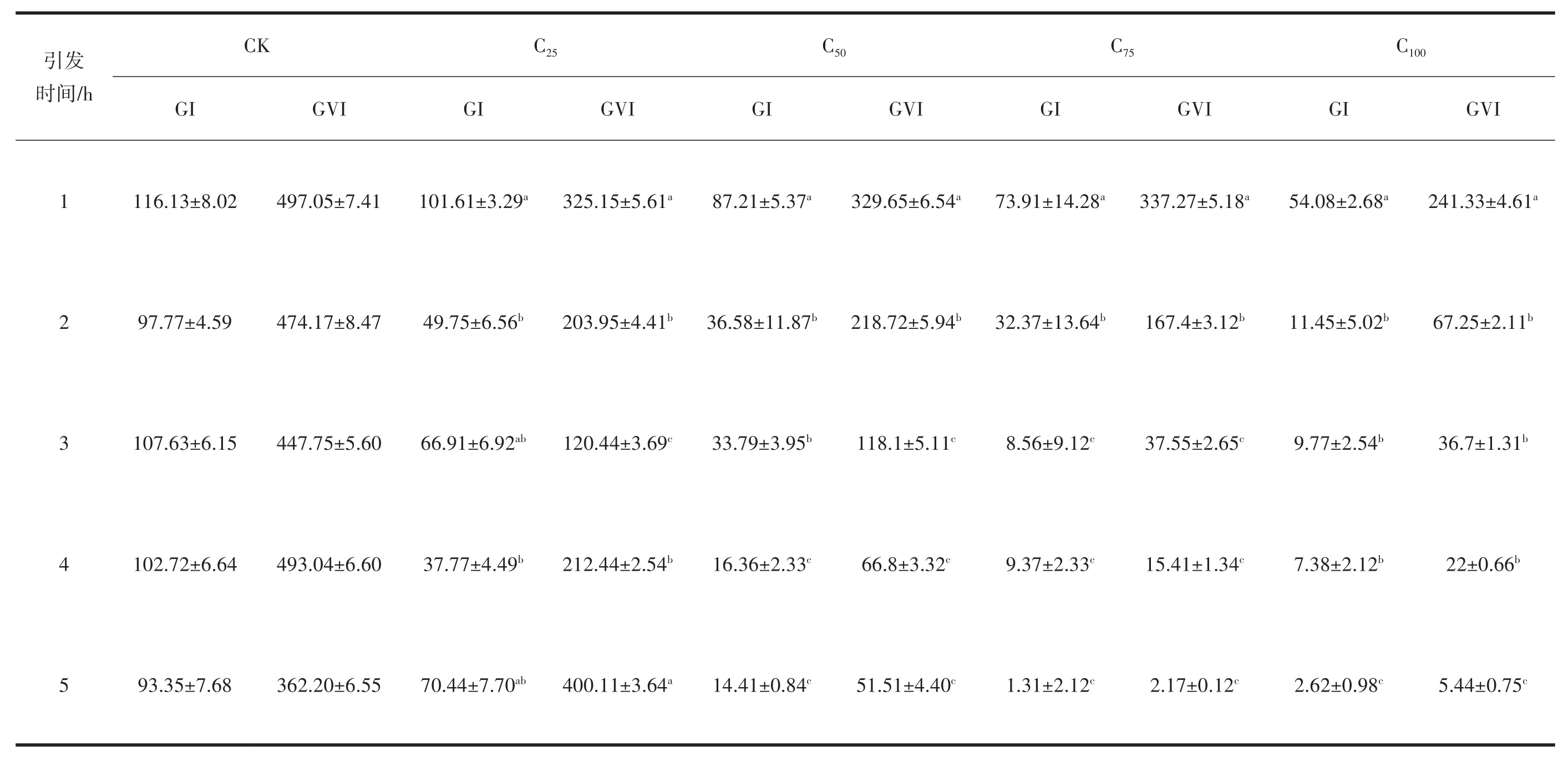

2.3 鹽引發對油菜種子發芽指數和活力指數的影響

種子活力的強弱可通過活力指數體現[4],種子萌發的快慢與出苗情況則用發芽指數表現[5]。由表3可知,經鹽引發過的種子發芽指數和萌發指數與上述發芽率和發芽勢呈相同的變化趨勢,即隨引發濃度的增大和引發時間的增長,發芽指數和萌發指數呈逐漸降低的趨勢;在鹽引發處理中,C25處理1 h的發芽指數最大,為101.61,C50的萌發指數最高,為329.65。

表3 不同處理對種子發芽指數(%)和活力指數(%)的影響

2.4 鹽引發對油菜幼苗形態特征的影響

如圖1所示,分別為不同處理下幼苗子葉長、莖粗和根長的性狀表現。總體上看,隨著濃度的增大和引發時長的增長,子葉長呈上升趨勢,莖粗和根長呈下降趨勢,說明高濃度長時間的引發對油菜幼苗子葉長有著促進作用,對其莖粗和根長存在抑制效果。其中C50引發5 h處理的子葉長最長,C0引發1 h的莖粗最粗,C25引發1 h的種子根長最長。較CK相比,不同程度的引發對幼苗子葉長最高可提升36.3%(C100引發4 h),對莖粗提升可達43.3%(C50引發1 h),對根長提升136.1%(C25引發1 h)。

圖1 不同處理對幼苗生長發育的影響

2.5 鹽引發對油菜種子電導率的影響

當植物受到逆境環境影響時,細胞膜遭到破壞,膜透性增大,從而使細胞內電解質外滲,導致細胞浸提液電導率增大[6]。如圖2所示,CK處理下的油菜種子電導率隨引發時長的增加大致呈先升后降的趨勢,在引發1 h后的細胞遭受破壞程度最小,電導率為0.71 μs·cm-1;C25濃度處理下種子電導率呈先增后降的趨勢,在引發1 h時的細胞遭受破壞程度最小,電導率為 0.54 μs·cm-1;C50處理時電導率隨引發時長增長呈先增后減的趨勢,在引發5 h時細胞受損程度最小,電導率為0.63 μs·cm-1;C75處理時,隨著引發時長增加,電導率無明顯變化趨勢,電導率最小出現在引發5 h后,為0.61 μs·cm-1;C100處理時,電導率隨引發時長增大呈先增后降的趨勢,在3 h后出現最大值,細胞修復程度最好在引發1 h后,此時電導率為0.52 μs·cm-1。

圖2 不同處理對種子電導率的影響

3 討論

從出苗效果來看,鹽引發的濃度和引發時長與種子發芽率、萌發指數和發芽指數等指標呈負相關趨勢,說明高濃度引發會抑制種子發芽[7-8],可能是長時間的引發導致的吸脹損傷[9],低濃度適時的引發可提高種子的發芽情況,且引發濃度越大,種子發芽率、發芽勢、萌發指數和活力指數受引發時長的影響越大,在75 g/L和100 g/L的濃度下,長時間引發處理使得種子基本無法出苗。綜合結果表明,本試驗以25 g/L的NaCl引發1 h時的發芽效果最佳。

從引發對幼苗生長指標來看,鹽引發的濃度和引發時長與幼苗的莖粗和根長都存在輕微的抑制作用,這與前人的研究結果相似[10-12]。但適當的引發也可提升幼苗性狀,本試驗以25 g/L的NaCl引發1 h為最適處理,可顯著提高幼苗的子葉長(15.3%)和根長(136.1%)。

從組織浸提液的電導率來看,各濃度引發隨時間的增長大致都呈先增后降的趨勢,其中以25 g/L和100 g/L的NaCl引發1 h的電導率最低,均為0.54 μs·cm-1,說明在該處理下的細胞膜受到的損傷程度最輕。

除引發濃度和時間外,引發物種類的不同、引發的溫度以及回干時間的長短均能對種子產生較大的影響,從而影響到種子的出苗和生長發育情況。本試驗僅從油菜生理的角度研究了引發效應,對其它作物的引發效果和引發機理的研究還有待深入。

4 結論

綜合各指標,可以得出華油雜62品種的油菜種子經25 g/L的NaCl溶液引發1 h后的出苗率高,種子活力強,出苗后生長勢較旺盛,同時也說明引發后的種子抗鹽能力強,能極大的降低播種成本,提高經濟效益,對油菜的播種實踐具有一定的指導意義。