鄉村振興背景下地域旅游文化的作用模式與提升路徑

羅君名

(海南師范大學經濟與管理學院,海南 海口 571158)

當前,我國農村工作的重心是高效集聚資源要素,全面推進鄉村振興,加快農業農村現代化發展進程[1]。要基于生態環境、鄉土文化、產業基礎、特殊區位等關鍵資源來找準發展定位,重點關注農村內生發展能力建設[2]。在鄉村振興戰略背景下,需要從文化層面探討鄉村的內生發展動力。在日益開放的經濟環境中,地域旅游文化是非常典型的、互動交流機會比較多、影響力比較強的一種文化類型。應當積極研究地域旅游文化影響廣大鄉村的基本原理、作用模式與提升路徑,全面促進鄉村振興。

1 地域旅游文化效應的基本原理

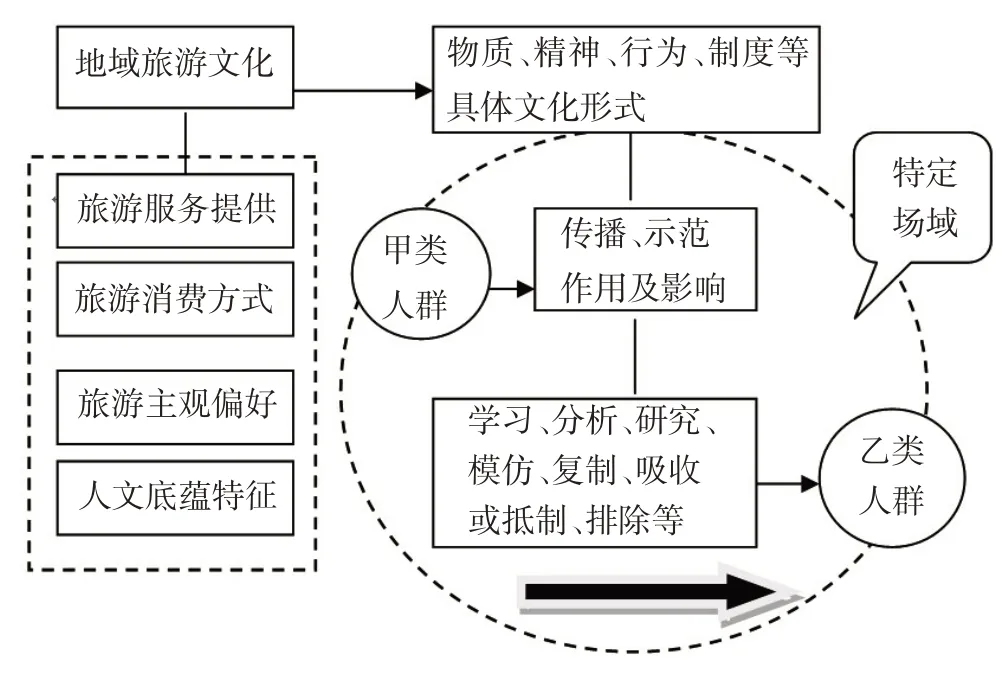

地域旅游文化效應是描述地域旅游文化通過哪種有效方式及途徑,來促進人們對特定物質、精神、行為及制度等具體文化形式的認同、尊重,引導人們做出一定的理性行為選擇,并產生廣泛的社會影響。地域旅游文化是特定區域的重要名片,是基于特定區域內的旅游資源(自然資源、人文資源及服務資源)約束而呈現的旅游服務提供、旅游消費方式、旅游主觀偏好及人文底蘊特征[3]。前述特定區域界定了地域旅游文化的傳播、示范、作用及影響范圍,可以簡稱地域旅游文化的特定活動場域。在該場域內,地域旅游文化借助日益廣泛的互動交流渠道(包括現場交流,借助移動互聯網絡、媒體方式交流,多場景文化交流與各種經濟交易活動交流等)對各類活動主體施加影響;在該場域外,地域旅游文化影響較弱,或者受到抵制、排斥,或者絲毫不會產生影響。例如,旅游目的地某種生活消費模式或生產經營模式,通過特定的甲類活動主體的宣傳、展示或者通過特定媒體、網絡的傳播、評價,會影響乙類人群的行動與決策,使其產生學習、分析、研究、模仿、復制、吸收或抵制、排斥等客觀效果,進而持久地影響乙類人群的生活消費模式或生產經營模式,如圖1所示。

圖1 地域旅游文化效應基本原理圖示

2 地域旅游文化與鄉村振興目標的契合性

隨著鄉村旅游和全域旅游的興起,地域旅游文化活動覆蓋了旅游目的地的若干鄉村。從文化視角來看,鄉村振興的核心包括人的行為模式重塑、鄉村業態創新與鄉村生態文明維系等,其均深受地域旅游文化的影響。

2.1 人的行為模式重塑

人的行為模式重塑主要體現在:隨著人們開放交往、互動交流機會的日益增多,勞動力素質及技能、組織要素及資源能力、市場契約規則意識等均會逐步提升,人們的價值理念及生產、生活行為模式會發生變化,當地企業家精神以各種形式得到彰顯。長期以來,地域旅游文化從局部沖突、排斥,逐漸轉向包容、互鑒、涵化、協調、融合與發展,在多樣性文化互動交流中不斷地嬗變與創新,在一定程度上直接促進鄉村文化發展和農民文化價值觀重塑,有利于培育新型農村經營主體,持久地激發農村內生發展動力。

2.2 鄉村業態創新

地域旅游文化借助鄉村旅游、全域旅游、城鄉服務業等多種渠道廣泛而深刻地影響著鄉村產業的業態創新,進而影響經濟、文化及社會可持續發展。一方面,旅游文化的開發、保護和創新直接影響鄉村旅游產業的發展效率,促進鄉村產業融合發展,通過多維產業聯系帶動更廣泛的業態發展[4-5];另一方面,在開放互動、文化交流中通過學習、借鑒、引入等方式日益完善旅游公共管理與社區治理[6],有利于鄉村管理組織體系的構建與完善[7]。

2.3 鄉村生態文明維系

鄉村振興要遵循生態化、可持續的發展路徑,重點是要秉持生態倫理與綠色發展理念[8]。長期以來,地域旅游文化的形成與發展在很大程度上得益于優越的生態環境,地域旅游文化的發展目標是構建自然的生態倫理,這與鄉村綠色發展的目標高度契合。在鄉村生態保護、環境整治、美麗鄉村建設、特色文化傳承以及目的地文化旅游資源保護性開發等方面,地域旅游文化能促進鄉村發展目標與具體路徑相統一。

3 地域旅游文化效應的基本模式

3.1 以特色村寨為基點的作用模式

特色村寨扎根在農村,是重要的文化旅游現場景點及亮點,能集研學體驗、康養觀光、文創薈萃、民族工藝、特色飲食、民族建筑以及民宿接待等多種業態新模式于一體。其中,文化產業是特色村寨的重要經濟支撐,目前亟待邁向高質量發展階段[9-10]。就地域旅游文化而言,特色村寨是非常重要的鄉村文化發展基點,是非常典型的農村一線文化創新發展空間,對農村文化資源的聚集與開發具有非常重要的作用。

3.2 以文化小鎮為基點的作用模式

在經濟空間位置上,文化小鎮經常分布在城鄉接合部,往往是新興的樣板城鎮與文化薈萃新坐標,具有較強的經濟文化多渠道連接及輻射功能。與特色村寨相比,文化小鎮的功能主要集中在文化產品市場交易、民族節慶及民俗展示、民族工藝品精品展銷、特色飲食體系化、影視建筑現代性特色以及民宿規模化經營等方面,其整體規模、空間布局設計、文化旅游基礎設施、交通便利性、產業要素聚集以及文化容量等更為講究。

3.3 以旅游線路為基點的作用模式

各種旅游線路可以將特定地區相對分散的景區、景點、特色村寨、文化小鎮以及地區重要的交通樞紐等串成一體,在時空上能整合各種旅游資源、要素,并可節約旅游成本,因而成為地域旅游文化傳播、示范、作用及影響的重要依托。相對于分散、孤立的節點而言,旅游線路的文化整合、文化多維比較以及適配性、多樣性等功能更為強大,容易形成“貫通節點—匯集成線—交織成面”的綜合發展格局。

3.4 以智慧旅游服務網絡為基點的作用模式

智慧旅游借助功能強大的數字技術、移動互聯網技術等提供高效、便利、覆蓋面廣泛的“線上線下一體化”旅游服務,其基本應用形式主要有旅客旅游計劃智慧服務、旅游目的地智慧接待服務、旅游業態智慧融合發展共享、旅游商品電子商務和其他智慧應用等。智慧旅游為地域旅游文化的傳播、示范、作用及影響提供了特殊且異常快捷的支撐,影響意義重大。

3.5 以旅游產業多維聯系效應為基點的作用模式

旅游產業通過前向、后向與旁側產業多維聯系效應與農業、交通、商貿、會展、餐飲、住宿、通信、文化創意及休閑體育等產業形成廣泛的聯系,總體趨于融合發展,非常有利于城鄉連接、互動、借鑒。地域旅游文化以旅游目的地為基本依托,在旅游產業本身之外,通過各種產業鏈產生范圍更加廣闊的傳播、示范、作用及影響。

4 鄉村振興戰略背景下地域旅游文化效應的提升路徑

4.1 積極推動地域旅游文化營造主體主動作為

地域旅游文化營造主體包括地方政府、旅游企業、各類投資者、社區居民及外來游客等。各營造主體需要協同行動,持續構建并豐富地域旅游文化,形成散發性外溢效應,與鄉村振興戰略目標實現高度契合。在高度開放的環境中實現多元主體的互動、交流,激發多元主體的積極性、主動性與創造性。同時,政府需要加強對地域旅游文化主體活動的政策引導,要積極研究與掌握地域旅游文化的本質及發展機理,在文化價值指向、文化創意、文旅資源資本化以及大數據監測等方面加強政策引導。

4.2 優化地域旅游文化的客體內容

需要重塑包括經濟理性視角的經濟價值、社會發展視角的社會價值、文化傳承視角的文化多樣性價值、生態視角的環境倫理與綠色發展理念等在內的新時代地域旅游文化內容,進一步提煉地域旅游文化的內在價值。在此基礎上,充分發揮地域旅游文化對產業要素賦權、增權與賦能的重要作用,積極推動以產權清晰為基礎的文化資源資本化、產業化進程,打造更多的文化內涵豐富的旅游產品精品。同時,積極構建并完善當地政府、市場主體、文化產權人和公眾等的旅游利益共享機制,促進基層社區旅游利益關系融洽、協調,為鄉村振興提供發展經驗、樣板。

4.3 構建為地域旅游文化活動服務的常態化工作機制

從區域整體優化出發,文化旅游行業管理部門需要構建動態的“學習互補、信息共享與優化管理”機制,統一提升地區旅游形象,規范當地的旅游產品供給。尤其是要構建與完善“發展戰略規劃+文化內涵+旅游產業要素+文化旅游產業組織+配套發展政策”五維協同體系,促進跨區域的溝通、互動、交流、學習、研究與創新,以促進整個區域多業態融合發展。