煤礦工人對職業危害因素防控行為的量化研究

孟慶顥,成連華

(西安科技大學 安全科學與工程學院,陜西 西安 710054)

煤炭作為我國的基礎性能源[1],在其開采、運輸過程中會伴隨產生大量的粉塵、有毒有害氣體等多種職業危害因素,這直接導致了煤炭從業人員職業病發病率居高不下且涉及的職業病危害因素種類繁多[2-3]。煤礦的職業危害因素不僅種類多,而且治理難度大,企業技術人員、高校科研工作者以及眾多學者從制度、管理、設備、防控體系等方面做了大量相關研究[4-6]。蘆慶和[7]、王明[8]和Debi Prasad Tripathy[9]等分別采用AHP-模糊評判、未確知測度理論、風險評估法建立了相應的職業健康評價模型對煤礦井下職業危害情況進行了評價。王杰[10]和袁亮[11]等對煤礦粉塵的防控、技術監測與發展和職業健康體系發展進行了研究與科學構想。雖然從多個角度、應用不同的技術、方法、模型做了大量研究,但多是以職業危害防控體系為主體進行評價或是針對某類危害因素的防治技術研究[12-13],針對受害主體“個人”在職業危害防治中的研究較少。因此,通過對內蒙古某煤礦井下工人的調查,分析研究各類職業危害因素的危害性、個體相關性以及礦工個體在防治過程中的思想、行為表現差異,研究礦工個體對職業危害防治的影響與作用,以期為職業危害防治工作提供不同的研究思路。

1 調查研究與評估

1.1 研究對象

調查研究地點選定為內蒙古某煤礦,研究對象為該礦全體井下工作人員、均為男性,經過調查與統計最終共有樣本對象576 人。根據該礦環境條件、機械化水平、員工體檢數據、意見反饋及各種職業危害因素的出現頻次等多種因子綜合考慮,將有害因素分為4 大類別:粉塵、有毒有害氣體、噪音和其他物理因素。

1.2 研究方法

煤礦工人對于煤礦中多種有害職業危害因素的防控行為信息依據調查問卷表和評價表進行采集。通過查閱資料文獻,分別制定了礦工個人信息調查表、職業危害因素相關度調查表和危害因素防控行為評價表,制表完成后交由課題組教授、礦方相關技術人員與職業危害防治專家進行修改、審閱,結合多方反饋意見進行修訂完善,得到終表。

礦工個人信息調查表主要針對礦工的個人基本信息進行問卷調查,包括人員年齡、工齡、文化程度、用工性質等內容;職業危害因素相關度調查表主要對每個樣本對象受各類危害因素的影響程度分別進行調查,并確定個體受危害程度最大的2 種因素;危害因素防控行為評價表主要對樣本對象在面對職業危害因素時的防控行為進行調查與量化評價。

1.3 評價內容與指標

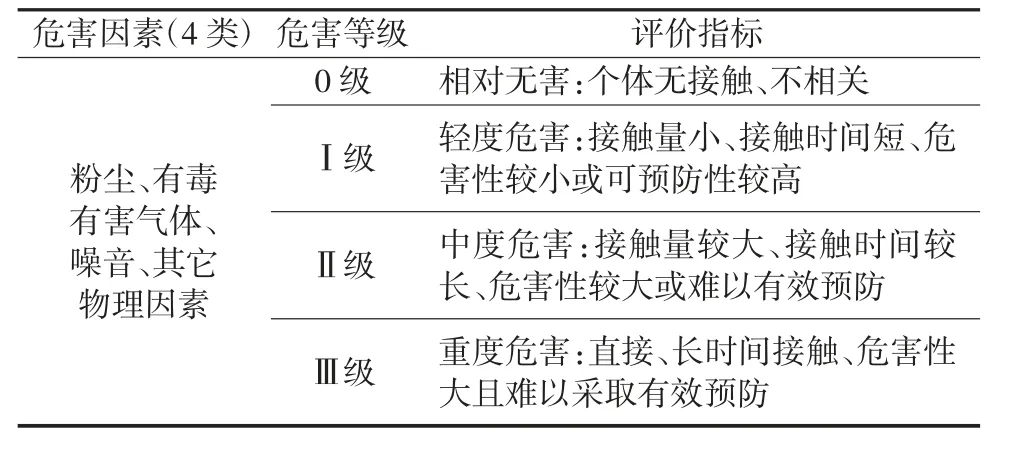

基于對該礦職業危害因素劃分的4 種類別,得到的職業危害因素相關度調查情況見表1,通過調查表中的評價指標內容對每個樣本個體進行調查,進行各類因素的危害等級評定,確定其對應危害等級,由弱到強分別為“0 級”、“Ⅰ級”、“Ⅱ級”和“Ⅲ級”。另外,對每個樣本進行個體相關因素調查,得到基于樣本個體的第1、第2 危害因素類別排序,綜合研判個體性危害性最大的2 種因素。

表1 職業危害因素相關度調查表Table 1 Questionnaire on the relevance of occupational hazard factors

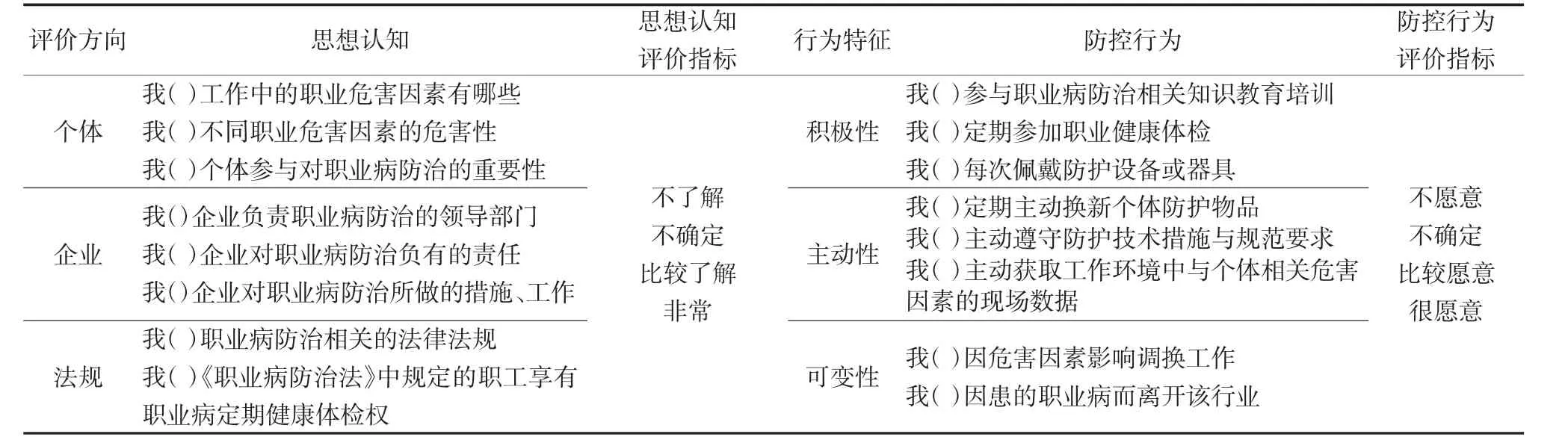

危害因素防控行為評價見表2,對于煤礦工人的職業危害因素防控行為評價主要通過防控行為評價表進行量化評估與分析,以礦工個人為主體,研究其對工作中相關職業危害因素的思想認知及日常防控行為表現。并通過評價指標“不了解”“不確定”“比較了解”“非常了解”和“不愿意”“不確定”“比較愿意”“很愿意”分別對思想認知和防控行為進行評估。

表2 危害因素防控行為評價表Table 2 Evaluation form of prevention and control behavior of hazardous factors

2 職業危害因素結果分析

2.1 不同因素的危害性及相關性

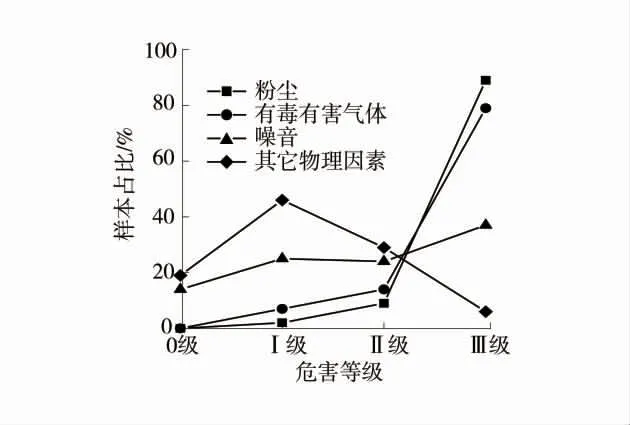

通過對所有樣本的危害性及個體受害相關度調查,不同危害因素危害性評價情況如圖1,個體最相關危害因素的分布情況如圖2。煤礦工人對不同職業危害因素的危害性等級評價有著顯著差異,且各因素在不同危害等級的比例分布區別也十分明顯。可以看出,粉塵和有毒有害氣體的危害性最大,超過89%和78%的煤礦工人將其定為最高Ⅲ級重度危害,說明在日常工作中該2 種危害因素存在面最廣、時間最久、受害群體最多,對職工的健康最具威脅性。噪音的危害等級比例分布變化較小,14%的工人認為相對無害,可能是因為該危害因素與部分個體不相關,其余危害等級比例分布較為接近,說明受噪音危害的職工群體是部分性的。其它物理因素的危害性較小,46%的工人認定其為Ⅰ級輕度危害,只有6%的工人認定為Ⅲ級重度危害,說明該危害因素的傷害性較小且受危害群體兼具部分性。

圖1 不同危害因素危害性評價Fig.1 Hazard evaluation of different hazardous factors

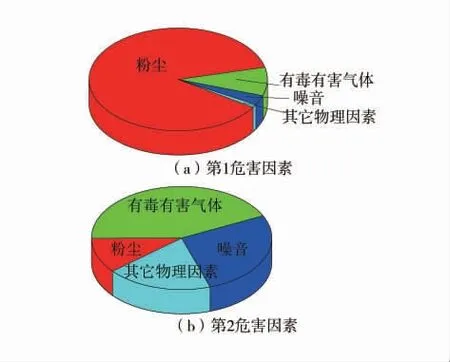

圖2 個體最相關危害因素的分布情況Fig.2 Distribution of the most relevant hazards factors of individuals

圖2(a)和圖2(b)分別表示樣本個體受危害最相關的第1 危害因素和第2 危害因素的分布占比情況。從自身出發對所有樣本個體而言,87%的職工認為粉塵是第1 危害因素、其余危害因素的影響占比較小,說明粉塵是該礦的第1 職業危害因素;第2 危害因素中有毒有害氣體以43%的占比成為第1,粉塵占比11%為最低的。綜合圖2 可以發現,99%的工人認為粉塵進入了個體危害相關性最高的前2 種危害因素,更加說明了粉塵對礦工群體身心健康的傷害與威脅,影響廣泛。

2.2 礦工的防控行為量化評估

對礦工的防控行為量化分布情況進行分析。在思想認知的個體、企業和法律3 個內容方面,有67%的人對個體相關的職業危害內容有明確了解;72%的人對企業職業病防治相關責任、工作不了解或不確定,只有28%的人有一定了解;51%的人對職業病相關法律法規不了解,只有18%的人有一定了解;說明該礦礦工在職業危害防治的思想認知上,只對與個體相關的部分內容有一定了解,但對企業的防治責任、工作、部門領導和相關法律法規等的具體內容了解較少。

從積極性、主動性和可變性3 個方面對礦工的職業危害因素防控行為表現進行分析。在積極性上67%的人應答為愿意及很愿意參與或做好職業危害防治工作,只有不足一成的人表現出“不愿意”;在主動性上61%的人應答為不愿意或不確定,且其中多數人行為態度不明確;在可變性上79%的煤礦工人對遭受職業傷害后愿意作出重大改變,選擇調換工作或離開該行。可以發現,對于職業危害因素的防治,該礦工人的積極性良好、主動性不足,說明其職業危害防治工作的提升與改進要在保持、鼓勵工人積極性的同時加強引導,促使工人產生自發性越高、自我約束更強的防范行為。

3 結 語

通過對不同因素的危害性及相關性研究發現,粉塵與有毒有害氣體的存在范圍廣、時間久且影響群體多,危害性最大。個體相關性最高的前兩種職業危害因素中,粉塵達到了99%的人群綜合占比。煤礦工人在職業危害因素防治的思想認知上,對個體相關的內容有一定的了解,但對企業的防治責任與具體工作要求、相關法律法規內容知之甚少。礦工對參與、進行職業危害因素防治行為的積極性較高、但主動性不足。個體對職業危害防治工作易響應號召、積極參與,但難以形成自主、自覺、自發性的防治行為。