學習技術(CTCL)范式下技術促進學習研究進展(2):技術支持的基于認知發展的個性化學習

董玉琦 林琳 林卓南 陳興冶 張慧倫 劉相聰 谷偉 余明華

摘要:學習技術(CTCL)范式下的研究致力于探索技術促進學習。隨著研究的深入,其關注重點從“概念轉變”轉向“認知發展”,并采用“認知起點”表征學習者與學習內容的關系,通過分析該關系探討技術如何實現認知發展、有效促進學習。該文圍繞學習技術(CTCL)范式下的研究展開,首先介紹該范式下有關認知發展的研究源起、研究歷程和研究進展。其次,介紹該范式下個性化學習的研究案例,解析基于認知發展的個性化學習的內涵、機理與設計要點。最后,結合對技術支持的相關研究案例的分析,提出了技術支持的基于認知發展的個性化學習支持系統的功能和基于該系統的個性化學習流程,以期為技術支持的學科教學的改進提供方案。

關鍵詞:學習技術(CTCL);認知發展;認知起點;個性化學習;技術支持

中圖分類號:G434 文獻標識碼:A

一、引言

教育技術的研究與實踐始終致力于“技術促進學習”的探索。近百年來,經歷過以媒體設計為核心的媒體應用范式和走近課程的課程整合范式,而今兩種范式并存。但是,國內外的諸多研究成果卻表明技術促進學習的效果不夠理想[1]。學習技術(CTCL)范式探索在文化(Culture)視野下,統合技術(Technology)、學習內容(Content)和學習者(Learner),通過技術的支持來改善學習方式以提升學習者的學業水平,乃至學習者的批判性思維、協作能力、創造力等綜合素養[2]。其基本理念是:教育技術學研究關注的主體是學習者,應聚焦于學習者、學習環境和學習內容等要素及各要素的交互作用;在個體層面,技術的應用旨在調節學習者和學習內容的關系;在群體層面,技術的應用旨在為學習者的個性化需求提供保障,并促進不同要素之間的互動。學習技術(CTCL)范式下技術促進學習的詳細理念可參見本系列論文的開篇《學習技術(CTCL)范式下的技術促進學習研究進展(1):基本認識、研究設計與初步成果》。該范式下技術促進學習的研究不僅要證實技術能夠促進學習,更要尋找到技術促進學習的機理。機理的探索,有利于研究者與實踐者理解技術為什么能夠促進學習,并基于該理解開展技術促進學習的更多且更有效的研究。

在學習過程中,學習者借助技術學習相關內容;而在教學設計中,技術的開發依據又源自學習者對學習內容的學習狀態。在以上兩個過程中,技術、學習者和學習內容三個要素之間交互循環。學習技術(CTCL)范式下的研究聚焦學習者與學習內容的關系所具有的復雜性和多樣性,早期的研究關注“概念轉變”,而今在擴大了研究視角的情況下轉向對“認知發展”的關注,開始探尋“技術支持的基于認知發展的個性化學習”。本文梳理了學習技術(CTCL)研究團隊近十年的研究工作,旨在為教育技術學研究、乃至教育研究提供可資借鑒的框架與案例。

二、學習技術(CTCL)范式下的認知發展

學習技術(CTCL)范式下的研究順應了認知發展的研究趨勢,本文回顧了該范式下的研究歷程與研究進展,并以此為基礎闡述學習技術(CTCL)研究團隊通過“認知起點”關注“認知發展”的方法。

(一)研究源起:認知發展研究的未來趨勢

“認知發展”(Cognitive Development)來源于認知心理學,其研究成果甚是豐富,包括認知發展理論、社會文化理論、信息加工觀、新皮亞杰主義等。但是,各大理論對“何為認知發展”與“認知發展如何發生”存在不同的觀點。這些觀點源于對認知所對應的具體領域的界定,例如,維果斯基的觀點是基于社會文化歷史觀的,而皮亞杰的觀點是基于圖式觀的。經典皮亞杰主義、信息加工觀等研究更關注認知發展在各個領域中的普遍規律,“忽略了個體發展的特征性”[3]。而“通過平衡來過渡不同的發展階段”[4]的做法,由于對不同階段之間的過渡機理描述不清晰,同樣飽受爭議,因為“年長兒童可能擁有不同知識領域的理論,各知識領域間的心理表征可能大相徑庭”[5]。

以上理論更多關注對認知發展的領域普遍性探索,與此不同,日本“學科學習心理學”的奠基人細谷純教授則更加關注對認知發展的領域特殊性探索。他深入課堂研究認知發展,將心理認知變化對應于學生外顯行為的原因與成因,認為“教師必須考慮學生可能出現的心理認知變化,才能做到真正的‘理解教學,即在課堂教學中,教師需要關注學生不能接受新知識的原因、‘素樸概念成因以及實現‘理解教學的方法”[6]。“素樸概念”是指學生將源自于現實生活經驗、課堂學習等知識的“一般化”后形成的先入觀,以幫助他們認識和理解新知識。他還提出學習結果是源自學習者的內因和外因相互作用的函數,無論是何種教學策略都應將難于理解的學習內容與學生已經理解的內容建立聯系[7]。該認知發展觀關注以人為本,重視學習者與學習內容的關系,以深入課堂為落腳點,同時具有個人主義取向和情境主義取向。學習技術(CTCL)范式下的認知發展秉承學科學習心理學的理念,兼備個人主義取向與情境主義取向;其落點指向學習者與學習內容的關系;關注認知發展在不同個體、不同知識領域的特殊性,以及對應心理表征的差異性;關注“客觀知識領域的特殊性”[8];重視“實際的社會文化情境”[9],認為社會文化與環境對個體的影響以及對二者共同構成的生態系統的影響不容小覷。

(二)研究歷程:從概念轉變轉向認知發展

早期學習技術(CTCL)范式下的研究關注的并不是認知發展,而是基于偏差認知修正的概念轉變。“概念轉變”指個體對已有知識重構的過程[10],強調轉變基于前概念,突出促進概念轉變過程的干預手段。“偏差認知”這一術語源自于日本“學科學習心理學”,與學習科學中的“迷失概念”(Misconceptions)對應,指個體在課堂教學前,對即將學習的內容存在的不科學的認識[11],它會影響個體的選擇和判斷。早期的研究關注學科學習心理領域,例如,楊莉對高中生信息技術概念學習進行偏差認知的調查[12];王靖開發了面向高中生的信息技術前概念測試工具,通過測查得到了六十多組前概念及相應理由,并提出對應每種類型的教學方法[13-15]。除了信息技術學科,早期的研究還關注到其他學科,并加入了物化技術的干預。例如。伊亮亮在初中物理學科中,根據前概念測查結果開發微視頻學習資源與教學設計,促進了學習者的概念轉變[16]。

然而,隨著研究的深入,概念轉變的局限性逐漸被揭開,它“太過局限于學生學習的理性取向,忽視了意圖、淺層認知和元認知層面,以及學習的社會層面”[17]。學習技術(CTCL)研究團隊也提出了以下疑問:如何從更廣的、更深的層面去認識概念轉變?是否可以從認知發展的角度看待概念轉變的研究? 團隊對于認知發展的思考在此初現端倪。在繼續擴大學科領域范圍的同時,團隊的研究工作不再局限于概念。例如,邊家勝研究了日語學習者的偏差認知[18],構建了外語學習者合作學習策略[19],針對學習者的三類偏差認知設計針對性的轉變方法,提升了外語學習者的學業水平和綜合素質。陳興冶依據計算思維的內涵與特征,對學習者的偏差認知及其成因進行測查與分類,根據偏差認知類型設計個性化學習活動,促進了偏差認知的轉變與計算思維的提升[20]。此類實證研究結果表明:學習者對即將學習的內容存在偏差認知,且其可被分類;基于偏差認知的成因開展個性化學習可以促進學習者的偏差認知轉變、提升其學業水平乃至綜合素質。研究團隊通過反思以往的研究,發現基于偏差認知修正的概念轉變受限于科學學科領域,其所面向的學習內容受制于概念。為此,團隊擴大了研究視角,進一步的研究關注點轉向了認知發展。

(三)研究進展:基于認知起點的認知發展

“認知起點”是在學習過程中,當新的學習行為即將展開時,學習者個體對具體學習內容的認知狀態。它是對學習者與學習內容的關系表征。事實上,不論是教育心理學[21],還是學習科學[22]都認同認知起點的存在。團隊研究發現,學習者的認知起點能夠形成典型的學習群簇,可以根據群簇的不同結構,為學生提供針對性的學習內容或資源[23]。例如,伊亮亮通過二階診斷測試法測查學生的認知起點,并運用基于生理補償和心理補償的手段開發微視頻學習資源,促進了學習者偏差認知轉變[24]。基于已有研究,團隊總結了認知起點的以下特征:第一,存在性(可測查),指認知起點是客觀存在的,可以通過不同的方式或工具來測查;第二,離散性(可區別),指不同學習者對同一學習內容的認知起點是不完全相同的,可以加以區分;第三,群簇性(可分組),指對于某一學習內容,同一學習群簇中不同學習者的認知起點可以分成相近的若干群類,研究者可以據此為學習者提供針對性的學習內容。

認知起點的引入給予研究認知發展一個看得見、摸得著的抓手。它有利于記錄和追蹤認知發展的變化過程,與傳統的認知診斷理論存在一定的相同點:一方面,認知診斷理論關注學習者的認知過程,旨在確定不可直接觀察的知識狀態[25],這與認知起點診斷的初衷一致;另一方面,認知診斷理論通過測試與分類學習者的認知特質來提供針對性補救,以促進個體的認知發展,這與認知起點診斷所要達到的教學目標也是一致的。但是,二者也存在明顯的不同之處:認知診斷模型發展至今已經達到一百多種[26],其測試結果所反映的實為學習者的知識結構,較于診斷認知起點所反映的認知結構更為狹義。學習技術(CTCL)研究團隊在研究基于認知起點的認知發展中,用“二階診斷測試法”測查認知起點。該方法于1988年由Treagust提出,它可以獲得學習者最直觀的作答,更容易測查到學習者認知結構中的漏洞[27]。然而,其對于學習者作答的分析依賴于人工的方法,存在較大的不便。此外,利用二階診斷測查認知的結果同樣存在效果不理想的情況。面對較好的測量結果,離散分布的認知起點通常可以形成群簇。正如細谷純教授所言“學生在學習之前對知識的了解一定是局限的,表現為零散、片面、錯誤”[28],研究者可以針對測查情況,對其進行分類。在未來的研究中,還需要根據學習者和學習內容的關系開發更適合的認知起點診斷工具。

三、基于認知發展的個性化學習

國外有關個性化學習的研究以認知風格、多重差異、情緒狀態為主,涉及自適應技術、學習管理系統、多媒體工具、移動學習系統等技術類型,其中,適應性學習系統、智能導學系統、虛擬現實技術、教育機器人、計算機教育游戲、自適應評估技術是研究熱點[29]。我國對個性化學習的研究尚處于探索階段,已有研究以學習者畫像、大數據挖掘、學習分析等為基礎開展理論探索。盡管基于不同的技術構建個性化學習路徑或相關模型的研究層出不窮,但國內對技術的應用與實踐效果的研究較少。學習技術(CTCL)范式下的研究,通過認知起點的確認和分類探索認知發展,為個性化學習提供了落腳點。

(一)學習技術(CTCL)范式下個性化學習的研究案例

在個性化學習研究過程中,我們亟需要在認識論上回答“人是如何學習的?”在實踐論上回答“如何促進人的學習?”[30]學習技術(CTCL)范式下的研究通過學習者和學習內容的關系探索,為構建個性化學習路徑或模型提供了基于學習者的切入點。研究團隊希望基于學習者的認知起點及其成因制定相應的學習目標,為每個學生提供與其相匹配的學習內容和技術支持,開展個性化學習。團隊中已有的研究聚焦于學習者與學習內容的關系、基于認知起點開展個性化學習,以及促進學習者的概念轉變。例如,尹相杰等的研究選擇小學數學“相交與垂直”這一學習內容,對學生的前概念進行測查與分類,研究發現實驗組的學生對該學習內容存在三種前概念類型,包括字面聯想、生活推理和表未及里[31][32]。根據這三種類型,研究者開發了三類微視頻學習資源和三類學習任務單,并在學習任務單中嵌入對應的微視頻學習資源。研究發現在學習“相交與垂直”之前,學生普遍存在前概念,且前概念可被分類;基于前概念,利用技術開展個性化學習能夠有效地促使學生的概念轉變、提高學業成績;學生對技術的偏好程度、在課堂的行為表現,會影響概念轉變和學業成績。

團隊的大量類似的實證研究證實了技術能夠促提升學習者的學業成績,其中,個性化學習設計是關鍵;在學習展開前,對學習者進行認知起點測查,了解學習者對學習內容的初始認知狀態,這是實現個性化學習的基礎;基于認知起點開展個性化學習是技術促進學習的重要途徑;個性化學習的組織形式多種多樣,可以根據學習者、學習內容等要素展開設計;選擇適切的技術支持學習,可以更好地實現個性化學習。在未來的研究中,學習技術(CTCL)范式下對個性化學習的研究將逐步從個性化拓展到社會化,不僅關注學習者個體的個性化,還會關注學習群體中的個性化,關注學習者與教師、同伴的交互協作。

(二)基于認知發展的個性化學習的內涵、機理與設計要點

學習技術(CTCL)范式下的研究所探討的個性化學習關注認知發展,它結合學習者的認知起點和學習內容的分析來確定學習目標,對學習的內容、路徑、資源和評價進行優化,旨在促進學習者的認知發展。“基于認知發展的個性化學習”具有以下內涵:(1)以提升學習者的能力為目標,促進學習者個性化發展,包括提高學業水平和認知水平;(2)為學習者提供適合的教學組織形式、靈活的學習環境和工具,以及個性化的學習路徑;(3)需要構建學習者檔案以記錄學生在個性化學習過程中的數據。

基于認知發展的個性化學習的機理如下:(1)由于學習者具有不同的認知起點,因此需要為其設計個性化的學習活動。基于學習者的認知起點及其成因開展的個性化學習活動,可以適應學習者多樣化的需求。技術作用于認知起點,為個性化學習提供了支持。(2)學習者的認知起點是個性化學習的必要基礎。教育工作者可以對學習者的認知起點進行測查和分類,這種分類為個性化學習的內容、資源和路徑的設計提供了依據。(3)學習者的認知起點改善反映了學習者的認知發展。認知起點是對學習者與學習內容的關系表征。在學習過程中,學習者的認知起點在不斷地發生變化。當認知起點發生正向變化時,學習者就可以進入新一輪的個性化學習。

個性化學習設計是基于認知起點將學生分為若干小組,借助物化技術和智化技術的支持,從學習資源、學習過程和學習環境等方面,為不同小組的學生設計針對性的學習方案。設計要點如下:(1)認知起點分析。通過測查了解學生在學習發生之前對擬定學習內容的認知起點及其成因,并將認知起點分類,這是個性化學習設計與實施的起點。(2)學習目標個性化。一方面,需要根據教學內容確定整體教學目標;另一方面,需要根據每個學生的認知起點,細化不同學生的學習目標。(3)學習內容個性化。分析學生對擬定學習內容的認知起點,確定基于不同認知起點的個性化學習內容及其組織與呈現。(4)學習路徑個性化。根據認知起點和學習內容的分析,設計技術支持的個性化學習路徑。允許學生根據自身學習的進度和過程性測試的結果,自主選擇相關的學習內容以調節學習節奏。當學生達到學習目標后,可進行自主探究式學習,以促進認知的進一步發展。(5)學習資源個性化。基于學生的認知起點類型設計不同的數字化學習資源,依托技術將資源嵌入不同形式的學習活動。(6)學習評價個性化。通過測查學習者在不同學習時間節點的認知起點,跟蹤并記錄學習者的認知發展軌跡,再根據學習目標提供個性化學習評價。

四、技術支持的基于認知發展的個性化學習

技術對于個性化學習的支持不是一蹴而就的,適應性學習系統(Adaptive Educational System,簡稱AES)的出現很大程度上推動了研究的進程。適應性學習系統可以整合學習者的偏好、分析個人學習數據[33],并通過優化學習活動、改變學習方式以提升學業成就,這體現了技術介入學習活動的綜合樣態。然而,盡管適應性學習系統本身在不斷革新技術手段以完善自身,但其忽視了教育理論的支持,導致技術的作用難以得到充分地發揮。當前的適應性學習系統主要存在以下問題:第一,適應性功能是基于標準的、理想的認知狀態的,或是基于學習者水平(通過成績來區分不同的學習者水平)而非認知狀態的;第二,系統關注學習者做題的正誤,卻沒有深入挖掘其背后的成因。技術本是教育的一個要素,但是由于它的發展迅速,教育工作者未能有效地使用技術服務教育。如何設計用于學習的技術是教育當前面臨的挑戰[34]。學習技術(CTCL)研究團隊秉承“技術應作用于學習者和學習內容的關系”這一理念,致力于開展技術支持的基于認知發展的個性化學習研究,旨在促進學習者的認知發展、提升學習者的學業水平。

(一)技術支持的基于認知發展的個性化學習案例

下文基于團隊中已有的實證研究成果,簡述有關工具支持的和系統支持的個性化學習研究案例。這些案例較好地詮釋了“技術支持的基于認知發展的個性化學習”的原理與理念,即每個學生在學習前都存在認知起點,它是開展個性化學習的邏輯起點;認知起點測查是關鍵,促進學習者認知發展是目標,技術支持的人機協同的模式是實現途徑;基于認知起點合理地利用技術能夠促進學生學業水平的提升。

1.工具支持的基于認知發展的個性化學習

苑雪的研究選擇初中地理“東方文明古國——印度”作為學習內容,從學習者的認知起點出發,通過個性化學習促進認知發展的研究改進地理教學[35]。該研究首先對學習者的認知起點進行測查;而后,將認知起點進行分類,并結合學習者的認知起點有針對地選擇了“地圖疊加技術”設計個性化學習資源;最后,按照認知起點的不同水平,將學習者分成若干個小組,每組使用不同的學習資源開展個性化學習。研究發現:學生在學習地理學科內容之前,普遍存在認知起點,且可以被測查與區分;對后測中的分數、認知水平、分布狀況等分析,證實了利用合適的技術開展個性化學習能夠促使學生的認知發展、提高其學業水平。該研究基于對地理學科的特點分析,結合學習者的認知起點,有針對地選擇技術以支持個性化學習資源的設計,體現了較強的適切性。但是,教學過程中伴隨著認知起點檢測、學習內容定向分配等多種技術手段的使用,割裂了教學過程。為了使教學具備連貫性,如何將多種技術手段整合形成一個合理的、科學的系統,這是當前亟待解決的問題。

2.系統支持的基于認知發展的個性化學習

個性化資源的設計與推送依賴于學生的認知起點分析。為了實現認知起點測查自動化,并基于測查結果推送個性化學習資源,禹舜堯選取高中信息科技中“字符編碼”為內容,以概念轉變為切入點,基于個性化學習設計的需求開發學習支持系統,并應用該系統實現了個性化學習[36]。系統支持的個性化學習過程如下:首先,通過系統測查學生的概念偏差類型;其次,根據偏差類型推送與之對應的學習任務單,該任務單承載著個性化學習資源;最后,學生基于學習任務單開展個性化學習。該研究開發的學習支持系統的結構較為完善,具有認知診斷和資源推送兩個功能,系統的應用有效解決了以往研究中教學過程割裂的問題。研究證明了從認知起點切入,借助于個性化學習支持系統可以實現學習者的個性化學習,促進學習者概念轉變、提高學習者的學業水平。

(二)基于認知發展的個性化學習支持系統與個性化學習流程

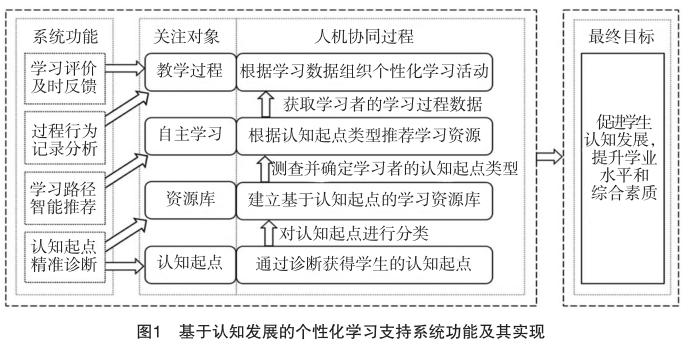

基于認知發展的個性化學習支持系統(Personalized Learning System based on Cognitive Development,簡稱PLSC)旨在通過對學生的認知起點的測查和診斷,為學生提供個性化的學習服務以促進學生的認知發展。系統可以跟蹤學生認知狀態的轉變,記錄學生的認知發展過程。團隊結合“中位數與眾數”的教學實驗開發了PLSC1.0版本并申請了軟件著作權。目前,PLSC1.0版本已經完成認知起點精準測查、學習資源設計和推薦、學習測評等功能的開發。此外,基于認知心理學和學習科學融合的視角,團隊提出了PLSC支持下的個性化學習流程。該流程作為技術促進學習研究中的落地嘗試,能夠為教學者和其他研究者提供借鑒。

1.基于認知發展的個性化學習支持系統

PLSC可以根據學習者對學習內容的認知程度,判斷其認知起點,再分析該認知起點存在的潛在原因,為學生推送合適的學習資源。在學習過程中,該系統可以為師生提供及時的提示和反饋以支持教師的教和學生的學,促進個性化學習的發生。系統的具體功能如圖1所示。

第一,認知起點的精準診斷。一方面,通過系統對學習者的認知起點進行測查,將測查結果與資源庫中相關數據進行對比,自動判斷學生的認知起點類型。另一方面,系統也可根據每一次的測查來豐富或更新認知起點資源庫,形成信息增量。從整個系統的應用過程來看,認知起點測查是開展個性化學習的起點,測查結果是個性化資源推送的依據,而測查本身則是對學習者認知結構的深入探索,有利于挖掘阻礙學習者學習的深層原因。

第二,學習路徑的智能推薦。系統能夠根據學習者不同的認知起點智能化推送不同的學習資源,幫助學習者開展自主學習。學習資源作為學習內容的載體,是在技術的支持下,基于不同的認知起點開發而成的。學習資源是學習路徑的基礎和必要條件,而個性化的學習路徑是根據學生的認知起點變化情況,對學習資源進行有效的組織形成不同的學習資源序列。

第三,過程性行為的記錄與分析。系統通過對相關數據的采集,建立學生的認知起點數據采集與分析庫。教師可以借助數據庫了解學生的認知起點、學習水平等信息,并通過學生數據的分析結果調整教學目標,支持個性化學習的設計。在學生學習過程中,系統通過采集學生的作答時長、閱讀時長、交互次數、便簽個數、錄屏個數、成績得分等過程行為數據記錄學生的學習軌跡。系統對這些過程性數據的分析可以幫助師生建立學習行為與檢測成績的關聯,為教師改進教學提供依據。

第四,學習評價的及時反饋。系統收集了學生學習的相關數據,對學習者的認知起點進行診斷。教師端和學生端都可以看到學習評價結果,這有利于個性化學習的開展。此外,學生在自主學習過程中,還可開展對學習態度、學習停留時間、認真完成度等方面的自我評價。在整體學習結束后,系統會對學生的認知發展和學習效果進行總結性評價,并生成可視化的評價報告。

2.技術支持的基于認知發展的個性化學習流程

技術對個性化學習的支持主要體現在對學習目標、學習內容、學習活動(或路徑)、學習評價、學習資源等方面[37]。團隊目前的研究重點關注技術促進個性化學習,通過個性化學習發生的原理構建完整且適切的學習支持系統。在系統的應用過程中,總結了實用且可行的技術支持的基于認知發展的個性化學習流程。該流程包括以下步驟:

第一,認知起點的測查與分類。團隊過去的研究中,多采用二階診斷法測查認知起點,未來的研究將針對具體學科學習內容開發適切的診斷工具,并將認知診斷工具嵌入個性化學習支持系統中,實現認知起點診斷與分類的自動化。這有利于教學者和研究者依托個性化學習支持系統精準診斷學習者的認知起點。

第二,基于認知起點的學習目標與資源設計。研究者或教師通過分析學生的認知起點,探究其成因并分類;再基于不同的認知起點類型為學生設定個性化的學習目標,同時為學習者提供目標設定的自主參與權;而后,基于不同的認知起點與學習目標開發對應的學習資源,并將其嵌入學習支持系統;最終,通過系統為學生推送個性化的學習資源。需要關注的是,本研究關注個性化學習而非差異化教學,研究從每個學習者的認知起點出發對學生進行分類,關注到了學生個體,而差異化教學通常是按照學生水平分類,關注到的是某一學生群體。

第三,基于認知起點與學習目標的學習路徑設計。不同學生的認知起點與學習目標不僅需要對應不同的學習資源,還需要對應最優的學習路徑。基于該理念,系統通過學習任務單為學生推送個性化的學習路徑。學習任務單是教師設計的,并承載于系統之中。學習者可以選擇按照系統推送的任務單進行學習,也可以根據需求調整任務單中的學習路徑。

第四,教學活動的設計與開展。教學者基于前期設計的對應于不同認知起點的學習資源以及學習路徑,再結合學習目標與學習內容的分析設計教學活動。如表1所示,教學活動主要包含以下環節:(1)導入,它可以激發學習者的興趣,加深其對學習內容的理解;(2)個性化學習,它依托于學習支持系統為學習者提供個性化學習服務,以學習任務單等學習資源為載體;(3)總結交流,它能夠幫助學習者鞏固并反思所學的內容。

第五,學習評價。學習評價包括認知起點測查的診斷性評價、個性化學習過程中的形成性評價,以及認知發展結果測量的總結性評價。教師通過系統測查學生的認知起點與認知發展情況來了解學生的學習效果,通過對學習者基于個性化學習支持系統的學習過程數據的記錄與評價來了解學生的學習過程。

五、結語

學習技術(CTCL)范式是在不斷地解決研究問題、實現研究目標的過程中凝練總結而成的。遵循該范式的實證研究深入一線課堂,關注學習者與學習內容的關系,即認知起點;并基于此構建技術支持系統,開展個性化學習。它基于認知起點為學生提供不同的學習技術支持,引導其主動應用技術實現對學習內容的深度認知,從而促進認知發展、提升學業水平。技術支持的基于認知發展的個性化學習中,技術應用與教育研究的核心價值在于解決當前學習者的學習質量低、效能不高、不能適應學習文化變革等現實問題;而認知發展是推動實現個性化學習的機理所在,能夠讓個性化學習落實到每一個教學環節中,并有據可循。目前,筆者團隊與上海市實驗學校合作,指導一線教師組織開展技術支持的基于認知發展的個性化學習研究,在課堂教學中驗證了技術改善學習、提升學業水平的有效性。

在未來的技術支持學習的研究中,筆者團隊的首要任務是探索如何在跨學科教育中探測認知起點并進行個性化學習設計。適應個性化學習的教育理念需要大膽探索教育實踐、深入研究教育理論[38]。由于一個概念往往具有學科邊界相對模糊、屬性多元化等特點,學生對其認知經常出現偏差,導致學生持有不同類型的認知起點。這直接影響學生在問題解決、知識建構等跨學科教學核心環節中的學習表現,成為教學實踐中亟待解決的問題。此外,團隊的另一個任務是在基于認知發展的個性化學習下,探索技術如何促進綜合素質的改善。事實上,團隊已經開展了部分嘗試,例如,探討如何將有效的學習技術運用到發展學生批判性思維的教學活動之中[39],探討學業情緒干預視角下技術如何促進學業成績提升[40],等等。學習技術(CTCL)范式下的研究實現了研究與實踐的高效互動,對于縮短教育研究與實踐的距離、促進研究成果的落地有著深遠意義。

參考文獻:

[1] 董玉琦,包正委等.CTCL:教育技術學研究的新范式(2)——從“媒體應用”、“課程整合”到“學習技術”[J].遠程教育雜志,2013,31(2):3-12.

[2] 董玉琦等.學習技術(CTCL)視域下技術促進學習研究進展(1)——基本認識、研究設計與初步成果[J].中國電化教育,2021,(9):24-33.[3] Barrouillet P.Theories of cognitive development:From Piaget to today [J]. Developmental Review,2015,38:1-12.

[4] Wright J D.International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition) [M].Oxford:Elsevier,2015.501-510.

[5] J·H·弗拉維爾等.認知發展(第四版)[M].上海:華東師范大學出版社,2002.

[6] 邊家勝,董玉琦.日本學科學習心理學研究綜述及其啟示[A].解月光,張立新.信息技術教育研究進展:中國教育技術協會信息技術教育專業委員會第七屆學術年會論文集[C].北京:教育科學出版社,2011.229-233.

[7] 周國韜,李麗萍.細谷純教學心理學思想評述[J].外國教育研究,1993,(6):5-9.

[8] 謝丹.兒童概念發展研究的新進展[J].社會心理科學,2005,(2):31-33.

[9] 張春莉.當前幾種認知發展觀點的比較研究[J].溫州大學學報(自然科學版),2010,31(4):51-56.

[10] 王靖,董玉琦.高中信息技術學習之前的認知狀況調查——基于CTCL的信息技術學科學習心理研究(1)[J].遠程教育雜志,2012,30(5):56-62.

[11] 王靖,董玉琦.促進偏差認知轉變的教學策略構建與應用研究[J].電化教育研究,2016,37(12):74-81.

[12] 楊莉.高中學生信息技術概念學習偏差認知研究[D].長春:東北師范大學,2011.

[13] 王靖,董玉琦.高中信息技術原有認知測試工具的開發——基于CTCL的信息技術學科學習心理研究(2)[J].遠程教育雜志,2013,31(1):67-72.

[14] 王靖,董玉琦.高中學生信息技術學習中的概念轉變調查——基于CTCL信息技術學科學習心理研究(3)[J].遠程教育雜志,2014,32(4):14-29.

[15] 王靖,董玉琦.概念轉變范式下的概念類型及結構研究——基于CTCL的信息技術學科學習心理研究(4)[J].遠程教育雜志,2015,33(1):93-99.

[16] 伊亮亮,董玉琦.CTCL范式下微視頻學習資源的開發與應用——以初中物理“光現象”單元學習為例[J].電化教育研究,2015,36(8):40-44+66.

[17] 安德烈·焦爾當,裴新寧.變構模型——學習研究的新路徑[M].北京:教育科學出版社,2010.

[18] 邊家勝.技術促進日語學習者偏差認知轉變研究[D].長春:東北師范大學,2019.

[19] 邊家勝,姜巧等.CTCL范式下學習者偏差認知轉變模式研究——學習與發展共同體的視角[J].遠程教育雜志,2019,37(5):104-112.[20] 陳興冶,王昌國.高中信息技術學科計算思維培養的實證研究[J].電化教育研究,2019,40(12):97-102.

[21] 林小平.有效教學必須關注學生的認知起點[J].教學與管理,2010, (23):35-36.

[22][34] 約翰·D·布蘭思福特等.人是如何學習的:大腦、心理經驗及學校(擴展版)[M].上海:華東師范大學出版社,2013.

[23] 胡航,董玉琦.技術促進深度學習:“個性化—合作”學習的理論構建與實證研究[J].遠程教育雜志,2017,35(3):48-61.

[24] 伊亮亮,董玉琦等.基于“視覺局限補償”機理的微視頻設計模型——以初中物理“光現象”單元的學習為例[J].中國電化教育,2017,(3):121-126.

[25] Tatsuoka K K.Architecture of Knowledge Structures and Cognitive Diagnosis:A Statistical Pattern Recognition and Classification Approach.In Nichols P D,Chipman S F,& Brennan R L(Eds.),Cognitively Diagnostic Assessment(1st ed.)[M].New York:Routledge,1995.

[26] 辛濤,樂美玲等.教育測量理論新進展及發展趨勢[J].中國考試,2012,(5):3-11.

[27] Treagust D F,Chandrasegaran A L.The Taiwan National Science Concept Learning Study in an International Perspective [J]. International Journal of Science Education,2007,29(4):391-403.

[28] 細谷純.教科學習の心理學[M].日本仙臺:東北大學出版社,2001.

[29] Chen S Y,Wang J H.Individual differences and personalized learning:a review and appraisal [J].Universal Access in the Information Society,2020,(1):1-17.

[30] 楊宗凱.以信息化全面推動教育現代化:教育技術學專業的歷史擔當[J].電化教育研究,2018,(1):5-11.

[31] 尹相杰,董玉琦等.CTCL視野下的小學數學概念轉變的實證研究——以“相交與垂直”為例[J].現代教育技術,2018,28(2):47-53.[32] 尹相杰.CTCL視野下的小學數學概念轉變的實證研究[D].上海:上海師范大學,2017.

[33] Xie H,Chu H C,et al.Trends and development in technologyenhanced adaptive/personalized learning:A systematic review of journal publications from 2007 to 2017 [J].Computers & Education,20 19,140(October):1-16.

[35] 苑雪.基于地圖疊加技術個性化設計的教學實證研究[D].上海:上海師范大學,2020.

[36] 禹舜堯.基于概念轉變的個性化學習支持系統開發及應用研究[D].上海:上海師范大學,2020.

[37] 孔晶,郭玉翠等.技術支持的個性化學習:促進學生發展的新趨勢[J].中國電化教育,2016,(4):88-94.

[38] 李廣,姜英杰.個性化學習的理論建構與特征分析[J].東北師大學報(哲學社會科學版),2005,(3):152-156.

[39] 畢景剛,董玉琦等.促進批判性思維發展的在線學習活動模型設計研究[J].中國遠程教育,2019,(6):33-40.

[40] 韓穎,董玉琦等.學習分析中情緒的生理數據表征——皮膚電反應的應用前瞻[J].現代教育技術,2018,28(10):12-19.

作者簡介:

董玉琦:教授,博士,博士生導師,研究方向為學習技術(CTCL)、信息技術教育、教育信息化發展規劃與評估。

林琳:博士,研究方向為教學設計、學習技術(CTCL)、設計思維。

Advances in Research on Technology-Enhanced Learning Under the Paradigm of Learning Technology (CTCL): Technology-supported Personalized Learning Based on Cognitive Development

Dong Yuqi1, Lin Lin1, Lin Zhuonan1, Chen Xinye2, Zhang Huilun1, Liu Xiangcong1, Gu Wei1,3, Yu Minghua1

(1.Department of Educational Technology, Shanghai Normal University, Shanghai 200234; 2.Shanghai Experimental School, Shanghai 200125; 3 College of Information Technology, Shanghai Jianqiao University, Shanghai 201306)

Abstract: The research under the paradigm of learning technology (CTCL) aims to explore technology-enhanced learning. With the deepening of the study, the focus of the researchers shifted from conceptual change to cognitive development. The “starting point of cognition” was used to represent the relationship between learners and learning content. The researchers analyzed this relationship to explore how technology could realize cognitive development and effectively enhance learning. This paper focuses on the research under the paradigm of learning technology (CTCL). Firstly, we introduce the origin, process, and progress of the research on cognitive development under the paradigm. Secondly, we analyze the cases of personalized learning under this paradigm and proposed the connotation, mechanism, and design points of the personalized learning based on cognitive development. Finally, we analyze the relevant research cases. After that, we proposed the functions of the Personalized Learning System based on Cognitive Development (PLSC) and the process of personalized learning based on this system. We aim to provide a technical support solution that benefits the subject teaching in primary and secondary schools.

Keywords: learning technology (CTCL); cognitive development; staring point of cognition; personalized learning; technical support

收稿日期:2021年3月10日

責任編輯:邢西深