冰載荷下非對稱無橫撐25 000 t SSCV強度評估

郭勤靜,徐立新,王金光,劉建成,薛娟

(1.招商局工業集團有限公司研發中心,廣州 深圳 518067;2.招商局海洋裝備研究院有限公司,廣東 深圳 518067; 3.招商局集團海洋工程技術中心,江蘇 海門 226116)

世界海洋油氣資源的勘探與開發已經走向深海多年,許多服役多年特別是在靠近極地的平臺逐漸開始老化,需要更新換代。大型平臺的回收及運輸市場需求大,具有超重型起重及大模塊運輸功能的平臺設計與開發,特別是具有冰級符號的新型起重平臺很受關注。受操作空間的限制,傳統半潛式起重平臺/船(semi submersible crane vessel,SSCV)[1]只能進行雙吊聯合起重,無法實現雙吊聯合回轉,吊裝作業需依靠駁船輔助運輸模塊,平臺使用效率受影響。

目前國際已有的超重型起重平臺船型,常見的布置是將2個重型吊機布置于艉部,左右下浮體對稱,橫跨較小并有橫撐支撐,縱向甲板較長,如HEEREMA SLEIPNIR超重型起重平臺,2個各10 000 t的超重型吊機左右對稱布置于艉部,總起重能力20 000 t。傳統的設計方案中因工作半徑不足,以及左右舷布置的吊機之間距離太短,無法實現聯合起重、回轉等功能,從而無法將模塊轉運到主甲板上。另一種特殊設計如GRETA(格雷塔),聯合起重3 600 t,2個1 800 t吊機平行布置于甲板盒一側,大浮體的上方,采用左右舷非對稱浮體無橫撐結構設計。可聯合起重回轉,但缺點是起重吊裝能力偏低。

根據功能要求,擬設計一型新型SSCV,需要具備單吊12 500 t起重能力,總起重能力25 000 t,并有充足的聯合起重回轉半徑將模塊放置于甲板,滿足大型模塊安裝、拆解并可以運輸的功能,可供400~500人居住。目標工作海域為世界范圍內包括北海、巴倫支海、墨西哥灣等海域及冰區等的要求,滿足冰級A0的符號要求。

1 整體方案及結構總強度分析

1.1 船型主尺度

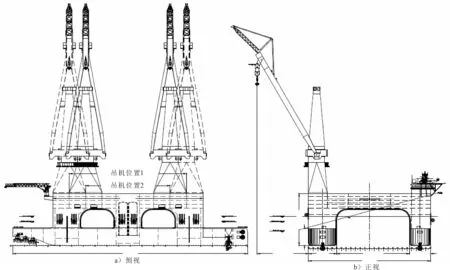

根據船型功能要求,在總體布置階段,考慮布置2部12 500 t大吊在主甲板右舷,設計非對稱下浮體、無橫撐結構船型。在概念設計階段,重點根據重型吊機的布置如艏艉布置、舷側單側布置位置不同,設計對稱與非對稱下船體船型;根據整船功能排水量要求,確定比較合理的主尺度。對于非對稱船型,通過優化2個浮體之間的體積比來提高浮體的穩性,并計算運動響應進行量化對比以改善水動力性能。船型外觀布置見圖1,主尺度見表1。船體主尺度及其運動響應直接決定了總體強度的應力情況。因此,對于全球首例超大型海上起重設備,需要評估設計的船型整體結構強度能否滿足要求;同時要在設計初期考慮冰級符號A0對結構加強的要求及引起船體結構的重量差異。

圖1 船型外觀圖總布置示意

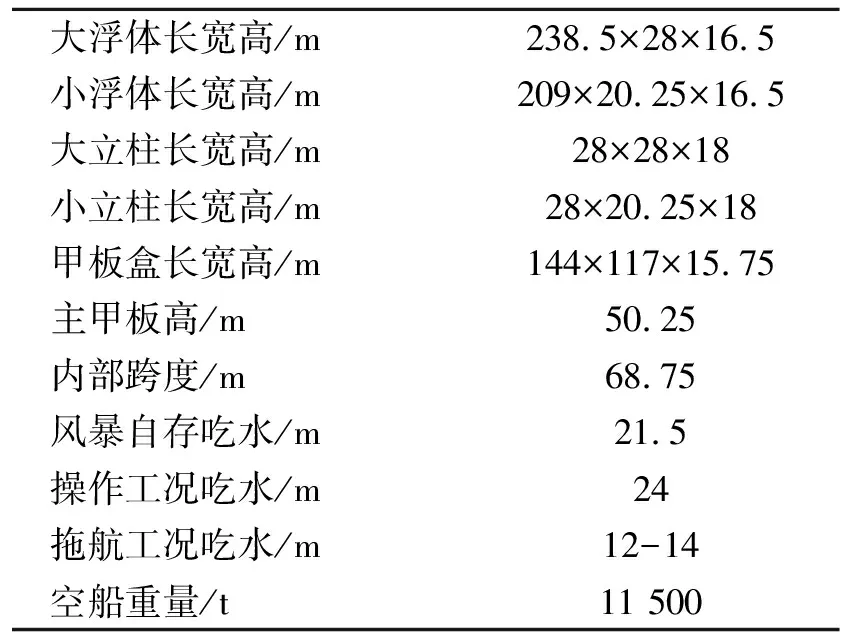

表1 船型主尺度

1.2 平臺載荷及計算

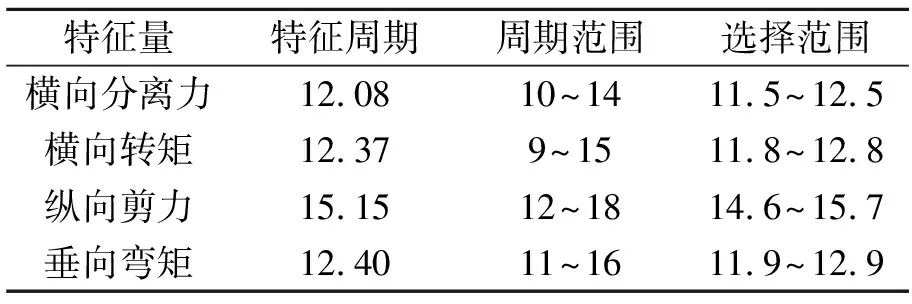

根據DNV-RP-C103[2],特征總體水動力響應考慮橫向分離力、轉矩、縱向剪力、垂向彎矩、縱向加速度、橫向加速度、垂向加速度等,重點關注橫向分離力、總體轉矩、縱向剪力和垂向彎矩等主要特征載荷的響應,以及最大響應值所對應的波浪周期、浪向及相位。采用設計波方法[5-6],針對風暴自存吃水的波浪載荷響應進行計算,利用確定性方法計算得到典型設計波的參數,在基礎設計前期階段對風暴自存工況進行簡化總體強度評估。考慮本船型設計為左右非對稱的浮體,各工況的浪向搜索范圍為0°~360°,步長15°。根據規范所述不同工況下引起各個特征向量最大值所對應的危險波長不同,設計波周期不同,根據公式計算特征周期及搜索范圍見表2[3]。

表2 設計波特征周期計算及選擇范圍 s

1.3 總體屈服強度計算及校核

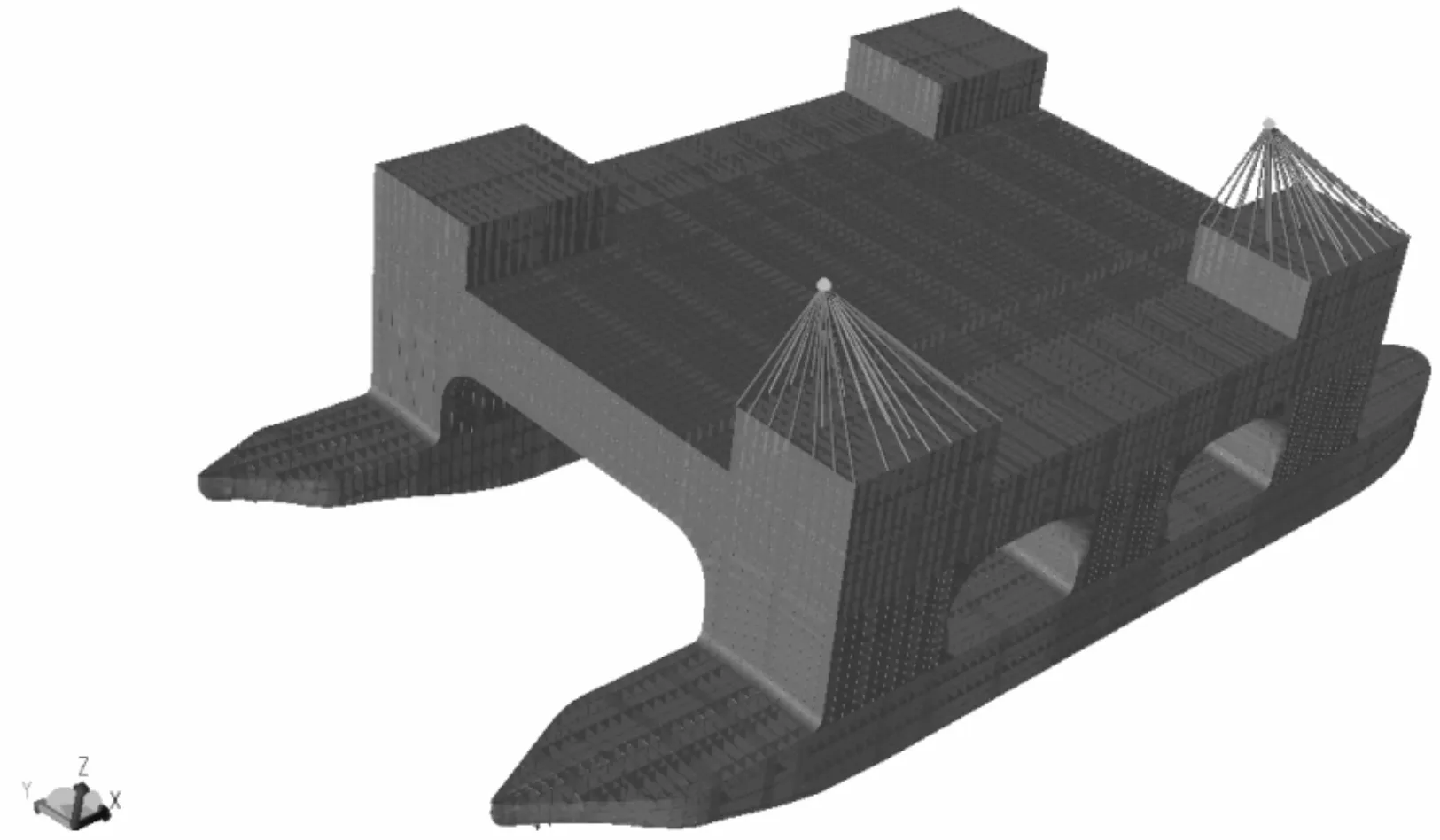

根據半潛平臺總體強度簡化分析流程[4],采用SESAM軟件創建簡化質量模型,板殼模型中所有的艙壁、實肋板等創建成板殼模擬,型材包括框架和加強筋、柱子等全部創建梁單元模擬合理配置剛度矩陣,主要設備、壓載等以質量點模擬,在總體有限元模型中加載(永久載荷)、根據壓載報告調平得到總體質量模型,見圖2。

圖2 總體質量模型

網格劃分基于強構件間距,邊界加載參考DNV-RP-C103邊界條件3(約束X,Y,Z位移)-2(約束Y,Z位移)-1(約束Z位移)加載方法。根據表3輸入條件計算得到設計波共計30個動態及1個靜態工況,進行總體強度計算及動態靜態工況后處理組合計算,得到相應工況下的總體屈服強度分析結果。

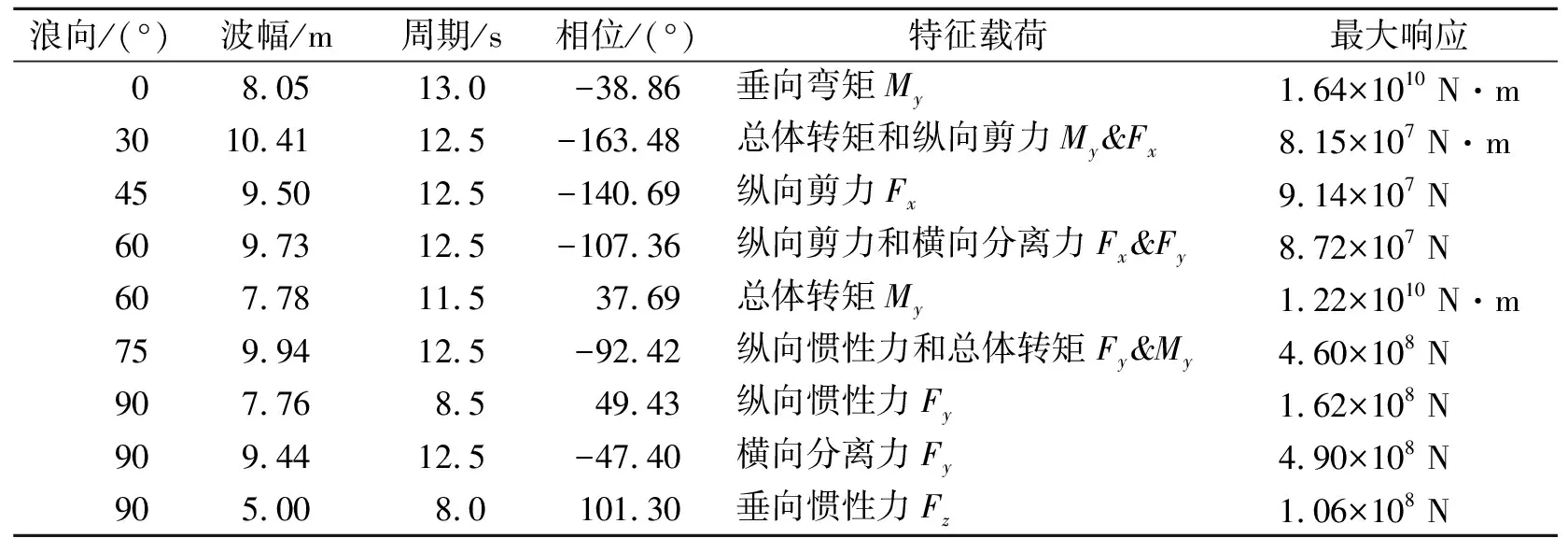

表3 風暴自存工況下典型設計波參數

1.4 總強度計算結果

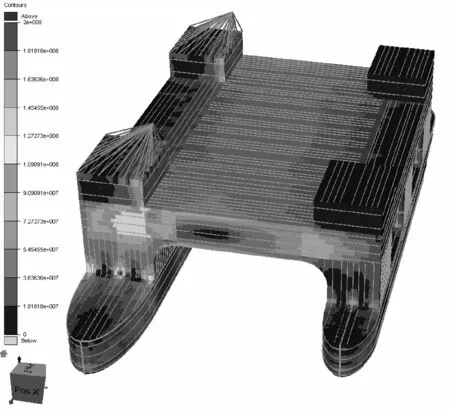

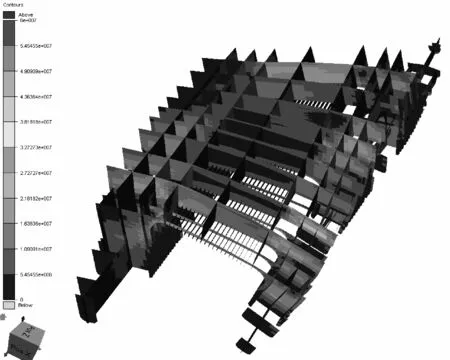

通過以上處理計算出所有設計波下的強度結果,進行靜態工況與所有動態工況組合疊加及應力搜索,得到風暴自存工況下最大的總體強度應力及屈服強度利用率結果見表4。無橫撐結構方案的典型工況下的總體屈服強度結果云圖見圖3~5。

表4 風暴自存工況下結構總體強度(有無冰載荷)

圖3 靜態工況屈服強度

圖4 橫浪分離力下屈服強度-橫艙壁

圖5 斜浪扭轉工況屈服強度-橫艙壁

1.5 屈服應力結果分析

組合工況下安全系數取值1.11,材料最大屈服強度為355 MPa,強度分析結果中許用應力為355 MPa/1.11=320 MPa。

表4屈服強度結果表明,除連接處結構強度超過許用應力需進行局部優化設計及細網格分析計算,其余部分結構應力滿足要求,船型整體結構應力分布較為合理。

甲板盒縱向艙壁應力幅值較低,較大應力分布在甲板盒橫艙壁的左右舷側部分、立柱與甲板盒內側連接處、立柱與浮體連接處等特殊連接處,需設計較大弧形板并配合合理的板厚和鋼材等級并優化局部結構設計。通過分析不同浪向下的應力結果可知,無橫撐結構來克服波浪引起的分離力,以及在水平面內及垂直平面內缺乏支撐結構抵抗斜浪作用到外板結構上引起的總體轉矩,是導致全船結構總體強度應力幅值較高的主要原因。無橫撐結構對總縱強度影響較小,由于本船船長較長,需設計多個立柱來縮短平臺縱向立之間的跨距以提高平臺的總縱強度。無橫撐結構引起甲板盒橫向艙壁左右舷區域應力過高,會導致詳細設計時多種形式的開孔難度提高,因此開孔的布置要避開高應力區,布置在平臺的低應力區,開孔形式特別是角隅的倒角形式及半徑要特殊考慮,同時無橫撐結構會導致上部連接處的結構疲勞強度難以滿足[7-8]。

2 冰級要求及結構加強

2.1 冰級要求

該平臺主甲板需設計為防凍并具有ABS冰級A0符號,使其能在極地1年冰況下的北極環境中正常運行。平臺經濟拖航速度為11 kn,最大拖航速度15 kn,推進器等機械設備、電氣系統、管路等的設計需要滿足冰級要求。

艏、艉的形狀需要在開闊水域和冰上有最佳的性能。因此艏部的線型設計必須最大限度地減少開放水域的阻力,需要優化具有通過一年冰況的能力。

平臺橫向寬度比典型的破冰船寬,因此即使平臺沿著被破冰船破碎的航道行駛,浮體也可能超出航道,導致浮體艏部必須進行結構加強來抵抗除了開放水道中的砰擊荷載外的冰區載荷。對于浮體的艉部,型線設計應盡可能將艉推進器避開破碎的冰塊,同時又不影響推進效率。

平臺在5~6 kn拖航速度下在碎冰航道上航行需進行結構加強。計算冰載荷用來評估平臺局部結構的強度,動態運動分析不需要考慮冰載荷。

2.2 冰載荷下結構設計加強

冰載荷下結構設計與分析以ABS MODU規范[9]為依據。一般情況下,需要在冰載荷下再次計算冰帶范圍內結構的尺寸,并與初始規范設計值對比,最后完成結構的加強。主要參考ABS MODU Part3, Chap.2, 1.11.1 結合ABS SVR[10]Part6 6-1-5/11 6-1-5/27內容。具體流程如下。

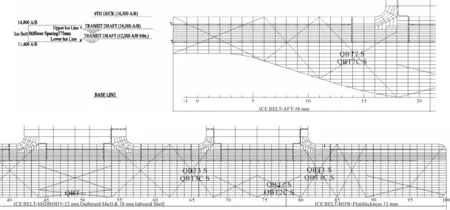

1)確定冰帶范圍(Ice Belt)。半潛起重平臺浮體冰區范圍上下邊界考慮兩個拖航工況12 m(下邊界:Lower Ice Line)和14 m(上邊界:Upper Ice Line)吃水,見圖6。

圖6 冰帶范圍和浮體分區示意

2)確定冰區范圍內的船艏區(BOW)、船舯區(MIDBODY分為外側板殼和內側板殼)和船艉區(AFT),見圖6。關于這3部分的分區,參考規范規定,浮體參考ABS MODU-PART3上3-2-A1的FIRGURE1。艉部AFT區域從斜角截止部分往艏方向0.025Lw(Lw為浮體全長),艏BOW區域從艏部俯視圖橢圓弧趾端往船尾方向0.012 5Lw。

3)根據冰級A0要求,計算不同區域對應的冰載荷壓力p,MPa。

p=K1K2K3D0.2

(1)

式中:K1、K2、K3為與不同冰級符號對應的冰載荷系數,K1、K2參考3-2-A1/Table 3;K3=1.0-0.4sin2β,β為冰帶結構上計算位置的張開角度,在垂直面與外殼之間測量;D為在冰帶上部邊界水線吃水時整船的排水量,t。

4)根據冰載荷壓力值計算不同區域的板厚、型材剖面模數等。

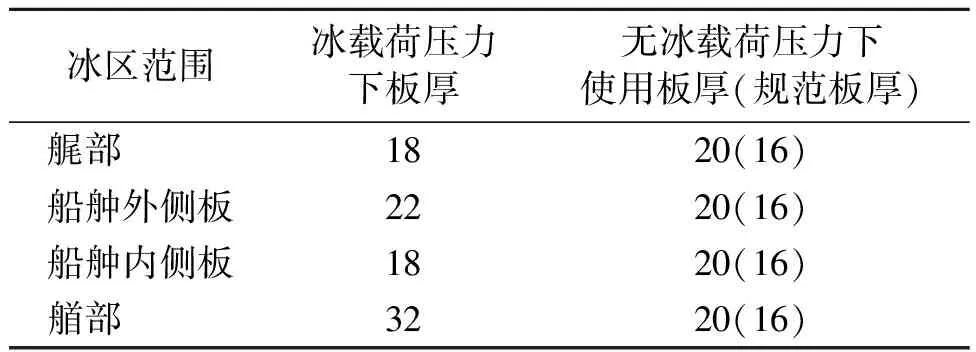

與初始規范計算(考慮設計壓頭、快速壓載艙、砰擊壓力等)值進行比較,選擇最大的尺寸值作為最后的結構加強尺寸。大浮體冰帶范圍內板厚計算值與初始規范計算值對比見表5。

表5 有無冰載荷壓力浮體外殼冰區板厚 mm

5)相關設計考慮。

①設計冰載荷壓力作用的垂向范圍。在確定局部冰區結構尺寸時,A0冰級要求下設計冰載荷壓力的垂向范圍不小于0.52 m。

②冰區范圍加強筋間距。冰帶區域內,縱向加強筋數量需要加倍,加強筋間距設計為原來的一半,從750 mm加密為375 mm。

③冰區范圍艏尖艙橫向框架間距。對于艏尖艙內部和附近,在Lw≤270 m時,橫向框架間距需滿足不超過2.08Lw+438 mm,即

大浮體不超過934.08 mm,選擇900 mm;

小浮體不超過872.72 mm,選擇850 mm。

④統計有冰載荷壓力下,2個浮體鋼結構總重增加600 t左右,相對于2個浮體2萬多t的鋼結構重量,增加的比例約2%~3%。相對整船結構重量,冰載荷下結構加強增重對整船重量中心幾乎沒有影響。

6)將冰載荷壓力下結構加強尺寸,在總體有限元模型上更新并分析計算,結果補充到表4與未考慮冰載荷計算結果基本相同,只有冰帶范圍及附近局部區域的結構應力有稍許降低,表明冰載荷主要影響平臺局部結構強度,對整體結構強度影響較小。

3 結論

1)無橫撐結構船型總體屈服應力分布合理,高應力出現在關鍵連接處區域,需要進一步細化分析;無橫撐結構會導致上部甲板盒與立柱連接處需要設計更大弧度的鋼板來解決該區域高應力問題。由于起吊重量很大,相對于目前市面上無橫撐起吊4 000 t左右的船型來說,25 000 t無橫撐方案的弧形板連接處的結構設計及后期建造難度更高。

2)在無橫撐結構半潛起重平臺基礎上,增加冰級符號要求的設計,形成冰級結構設計加強流程。與無冰載荷時對比,冰載荷下結構加強后鋼結構重量增加比率較小,對整體強度影響較小,冰帶范圍附近的局部結構強度影響較大,并需要大幅增加浮筒艏部板厚以抵抗冰載荷的影響。

隨著極地鉆井平臺的逐步開發應用以及冰區老舊平臺的拆卸,極地冰區超大型半潛起重平臺需進一步開發設計,設計滿足冰區要求甚至更高冰區符號要求的海工起重平臺。對于本文所述全球首例船型的開發需要進一步深入研究,①縱向立柱不同數量和間距的布置設計;②大弧形板結構連接形式與傳統連接形式對比;③冰級符號的進一步應用研究。