淺談城市道路改造工程中的精細化設計

陳春霞

(江蘇先行交通科技有限公司,江蘇 南京 210016)

1 概述

隨著我國城市化進程的不斷發展,各地城市面貌也在不斷提升,但是早期建設的城市道路隨著交通量的不斷增長和多年來各類管線下地引發的路面“拉鏈”,道路路面破損、老化等情況逐年加重,行車舒適性越來越差,本文結合龍蟠路老路整治工程,探討城市道路整治工程中的精細化設計。

2 項目概況

龍蟠路位于南京主城區,為城區東部的交通大動脈,俗稱城東干道。老路整治工程范圍為龍蟠中路段,北起北京東路,南至長樂路。老路路面病害較多,人行道鋪裝繁雜、松動,影響了交通舒適性,與美麗南京的形象不符。為優化城市環境,提升城市形象和環境品質,改善交通出行條件,相關部門開展了龍蟠中路環境綜合整治工作。

3 精細化設計

龍蟠中路作為內環東線快速路,交通流量大,施工期間要求不中斷交通;通過24 小時交通量調查情況,并與多部門匯報溝通協調后得出,項目可行的施工作業時間為夜間10 點至次日6 點,在此時間內要完成交通圍擋、路基病害的處理、路面瀝青層的銑刨、清運、恢復路面等工序;針對龍蟠中路“白保交通、夜保施工”的工程特點在路面的材料、管道的回填等方面給予了特殊設計。同時針對龍蟠路交通組成情況,對交叉口、調頭車道、斷面、緣石、行道樹保護等方面進行精心設計。

3.1 特殊施工條件下路面材料的選用

通過老路調查和已建南京主城區道路使用情況,優選合適的瀝青混合料。

龍蟠路始建于1996 年,2010 年對瀝青上中面層進行銑刨出新,改造后中上面層為6cmAC-20+4cmSMA-13,至2018 年5月整治前,老路使用已達8 年。

通過對老路路面病害調查,一般路段機動車道病害主要為裂縫、坑槽、沉陷、檢查井周邊沉降等;交叉口、公交站臺處,病害主要為車轍、擁包等。從取芯情況來看,病害主要集中在瀝青上面層和中面層,瀝青下面層和基層狀況良好。

故路面改造主要對老路瀝青砼上中面層進行處置,具體方案為:銑刨老路瀝青砼上面層后,一般路段對中面層進行就地熱再生,交叉口和公交站臺等路段,中面層銑刨后,重新鋪筑新的中面層,最后統一鋪設上面層。

設計階段綜合考慮不中斷交通、減少棄方、提高瀝青混合料使用壽命等方面著手,對瀝青上面層和中面層材料進行優選。

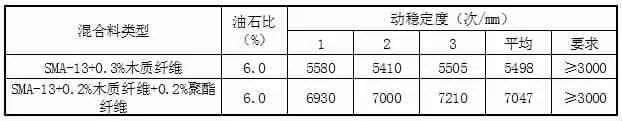

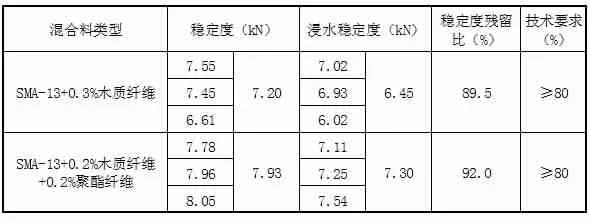

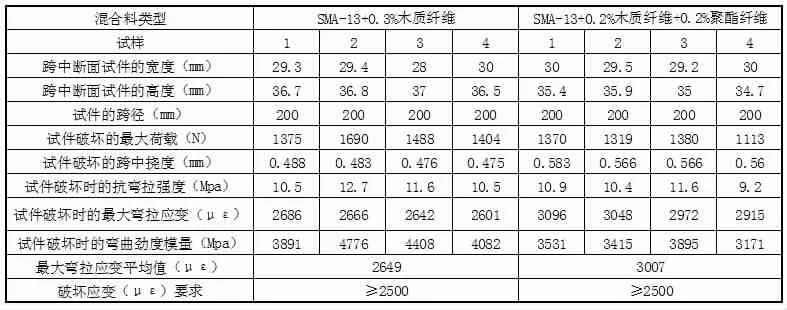

3.1.1 SMA 瀝青上面層添加劑的改善

瀝青上面層選用密水性和耐久性均俱佳的材料——SMA,同時針對近年來SMA 中木質纖維素易打團的弊端,對SMA 纖維劑成分進行了調整,將常規0.3%木質纖維素的調整為“0.2%木質纖維素+0.2%聚酯纖維”。為確保方案的合理性,項目組特意對南京已建項目進行取芯并進行室內試驗,瀝青砼芯樣選用建設年代和交通量相近的三四條道路,摻聚酯纖維SMA 和常規SMA 各四個芯樣。試驗結果表明,摻聚酯纖維的SMA 動穩定度較普通型SMA 提高22%,抗車轍效果明顯;低溫應變提高13%,抗低溫性能提升明顯,見表1-3。

表1 SBS 改性瀝青SMA-13 混合料的車轍試驗結果

表2 SBS 改性瀝青SMA-13 混合料的浸水穩定度試驗結果

表3 SBS 改性瀝青SMA-13 混合料的低溫彎曲試驗結果

試驗結果表明在SMA 中摻加聚酯纖維可以有效提高瀝青混合料的高溫抗車轍變形能力、低溫抗裂能力和抗水損壞能力。

3.1.2 瀝青中面層選用就地熱再生技術

老路瀝青砼使用已達8 年,瀝青老化嚴重,瀝青砼彎拉能力不足,為提高路面使用壽命,需對瀝青中面層進行強度提升。

設計重點考慮項目穿越城區,對揚塵、噪音控制的要求高,且需連續動態施工、交通影響小,保障白天通車的特殊要求,選用就地熱再生技術。

近幾年瀝青就地熱再生的技術雖比較成熟,但國內不少道路后期使用狀況不佳。為確保方案的合理性、可行性,設計期間,項目組選用南京市區已建成瀝青熱再生項目和瀝青砼新建項目取芯做對比試驗,試驗結果表明,從密度、穩定度、離散性、流值等方面來看,熱再生瀝青砼芯樣均不弱于常規瀝青砼芯樣。

試驗選用同批次取芯人員,選擇三條城區道路,同一天取芯,并送往同一檢測機構進行試驗,檢測結果如表4。

表4 熱再生瀝青砼芯樣和普通瀝青砼芯樣試驗對比表

從芯樣密度上來看,就地熱再生芯樣與普通芯樣密度相近,密實性好,孔隙率低;從穩定度檢測結果來看,均大于規范要求,數值相近,呈穩定趨勢;從流值檢測結果來看,就地熱再生的芯樣明顯優于普通瀝青砼芯樣的數據,表明結構層抗剪性較好。

施工期間,對就地熱再生后瀝青砼進行取芯,核查熱再生深度和粘結度,外觀、密實度和粘結度均優良。

3.1.3 抗車轍的處理

為解決公交車道和交叉口車轍的問題,該路段中面層采用新鋪AC-20,并采用SBS 改性瀝青摻0.3%抗車轍劑來提高高溫穩定性。

3.2 不中斷交通條件下溝槽和基層病害處理

管道、道路基層病害處理設計時,為保證不中斷交通,對于有壓實作業面處,采用瀝青穩定碎石ATB-25 回填,碾壓后完成后,填筑臨時瀝青至路面頂,開放交通;對于沒有壓實工作面處,澆筑摻2%早強劑的混凝土至基層頂面后,覆蓋鋼板,對道路基層混凝土進行養護,同時開放交通,養護結束后澆筑臨時瀝青至路面頂,開放交通,保證交通流的連續運行,見圖1。

圖1 病害處置前后照片

3.3 人行道結構的統一

龍蟠中路老路兩側人行道鋪裝形式多樣,多數路段表面平整度不高,時有松動、缺失,設計期間對全段人行道鋪裝類型、病害情況等進行統計分析,除個別段落與周邊環境相融性良好的路段保留外,余均更新為透水砼鋪裝形式。改造后人行道結構為:7cm 透水砼面層+8cm 素色透水砼基層+15cm 級配碎石基層,在人行道路面結構底基層鋪設中軟式透水管收集滲水就近接入雨水口。盲道采用5cm 厚花崗巖盲道板,同時每隔5m 設置一道花崗巖橫向隔斷,兼顧切縫功能,見圖2。

圖2 人行道改造前后對比圖

3.4 路緣石材料和島頭精細化設計

緣石材料:項目組對項目周邊道路緣石進行調研,調查發現,五蓮花花崗巖最耐臟,特別適合道路使用,但是價格偏貴,選用時,立道牙和平石選用芝麻灰花崗巖,人行道隔斷考慮行人踩踏多,選用耐臟的五蓮花花崗巖。

島頭處理:分隔帶島頭為弧形,常規做法是采用標準模塊小塊化切割砌筑或現澆砼,景觀效果差。為提高島頭景觀效果,本次對島頭路緣石進行弧形模塊化設計,圓弧倒角處的路緣石采用R50、R100 等統一半徑,并計算好每段路緣石塊數,進行預制切割后現場拼裝成型。為了確保側平石的縫寬一致,外觀美觀,相鄰路緣石的縫隙要求均勻一致,見圖3-4。

圖3 路緣石改造前后對比圖

3.5 檢查井周邊沉降處理

老路檢查井普遍存在井周沉降現象,行車舒適感較差。設計階段根據不同的情況,制訂了相應的處置方案。

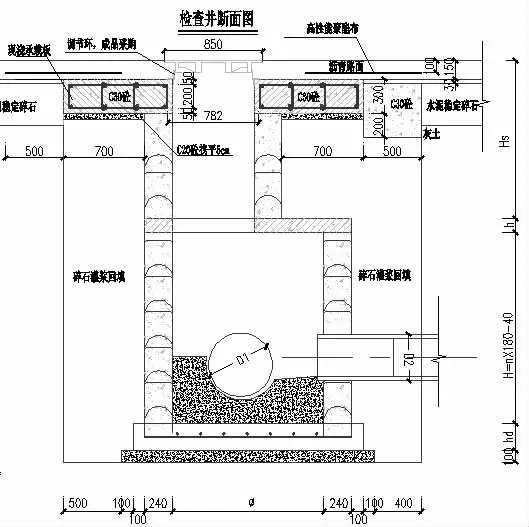

3.5.1 現狀檢查井的井周加固

對老路沉陷的井進行抬升加固,將所有井的井蓋更換為可調式防沉降井蓋,并對位于機動車道下的檢查井加現澆承載板,減少井蓋與井周邊的沉降。施工時,沿檢查井井壁外側切割70cm 寬淺槽,再澆筑鋼筋砼承載板,見圖5。

圖4 改造后中分帶、側分帶緣石實景圖

圖5 現狀檢查井井周加固設計圖

3.5.2 新建檢查井的井周加固

對破損嚴重和新增的檢查井,井進行重新砌筑,位于機動車道下的檢查井加現澆承載板,井蓋采用可調式防沉降井蓋。施工時,檢查井建成回填后,考慮承載板與老路基層間不易壓實,中間留50cm 采用素砼回填,見圖6-8。

圖6 新建檢查井井周加固設計圖

3.6 有限條件下的交叉口優化

老路兩側為成熟的建筑群,無退讓空間,擬改造龍蟠路大部分路段維持既有斷面布置,局部有條件路段優化處理,完善交通標志標線等,保障交通功能,規范通行秩序。

3.6.1 根據轉向交通量,對交叉口車道分布進行優化

圖7 井周改造前

圖8 改造后實景照片

通過對平時和早晚高峰期交通量的調查,結合與交警部門的溝通,摸查現狀不合理的位置,找出原因,進行針對性的解決。

如龍蟠路左轉進大光路,現狀只有1 個左轉車道,實際運營中經常擁堵,左轉車道車輛排隊現象嚴重,并影響直行車輛,實施時壓縮中分帶,增加了1 股左轉道,見圖9。

圖9 改造后交叉口圖

3.6.2 龍蟠路與北京東路交叉口,東南象限,老路為人非共板,常有非機動車道擠到機動車道的情況發生,存在較大的安全隱患。設計期間,對右轉車道外側人非道行道樹進行查看,該處均為樹徑低于10cm的香樟,經與園林部門溝通,該種樹移栽存活率較大,為最大限度保留現狀行道樹,設計時在右轉車道外側增設2.5m 非機動車道,人非道改為人行專用道,涉及移栽4 顆現狀行道樹。

3.6.3 交叉口半徑的縮小

與老路平交的均為橫向主干道,交叉口通行機非車輛均較大。老路交叉口半徑為20-40m,高峰期機非通行效率不高,本次改造時,將交叉口半徑縮小為15-20m,縮短機非人通過交叉口的長度,提供交叉口通行效率。

4 結論

隨著城市名片的打造,城市老舊道路的改造工程越來越多,常規為半幅通車半幅施工或者全封閉施工。龍蟠中路改造工程是利用晚間施工的少有工程特例,在保證白天交通的前提下,為打造道路特色,對多方面進行了細節化設計,創造了夜間施工噪音低,白天交通無影響的先例。隨著新工藝、新材料的不斷涌現,未來將會為我們的城市改造提供更優的方案,提高百姓的出行舒適性和美觀性。