西咸高速公路低能見度特征及影響因子分析

鄧小麗,喬 娟,張 楠,劉敏茹

(1.西安市公共氣象服務中心,西安 710016;2.西安市氣象臺,西安 710016)

能見度通常是指視力正常的人, 在當時的天氣條件下, 能從背景中識別出目標物的最大距離。能見度的好壞對交通安全影響極大, 特別是較低能見度對高速公路上車輛安全行駛構成的嚴重威脅不亞于對航空的影響。能見距離越小, 司機目測前方目標物就越困難, 并使其精神高度緊張, 在低能見度條件下, 長時間駕車容易疲倦,稍有疏忽便會釀成交通事故, 帶來嚴重的經濟損失。近年來, 我國高速公路建設發展迅速, 高速公路的行車安全已成為人們日益關注的問題。高速公路上因突發性的濃霧、強降水等造成的低能見度使多車追尾相撞事故屢有發生,甚至形成十多輛車連環相撞的重大交通事故。能見度的研究對交通安全具有十分重要的意義。國內對能見度的研究已有很多的成果,張利等[1]對中國能見度變化趨勢做了分析,范引琪等[2]對京、津、冀地區的能見度變化趨勢做了研究,朱焱等[3]對蘇州市能見度與影響因子的關系做了研究,林楊等[4]西安市大氣能見度變化規律及與空氣污染關系也做了分析。楊曉丹等[5]總結了我國天氣現象影響公路低能見度的特征,高紅燕等[6]對西安市低能見度特征也做了總結,針對能見度的影響因素也有較多研究[7-15]。這些研究取得了有意義的成果,但都是在氣象學意義上對能見度的研究,與交通安全的需求還有一定的差別。隨著高速公路網的普及,對能見度監測和預報的需求更加精細,特別是對交通安全影響重大的低能見度的研究[16-17]更加迫切。西咸高速公路處于大城市的外圍,受到大城市污染物的排放、城市熱島效應以及特殊天氣條件的影響,低能見度造成的交通事故時有發生。因此運用監測站的小時和分鐘資料分析西安咸陽國際機場專用高速公路(簡稱西咸高速公路)低能見度的時空分布特征和影響因子,對提高高速公路能見度預報預警的準確率,減少交通事故,提高公共交通氣象服務的質量具有重要意義。

1 資料來源及方法

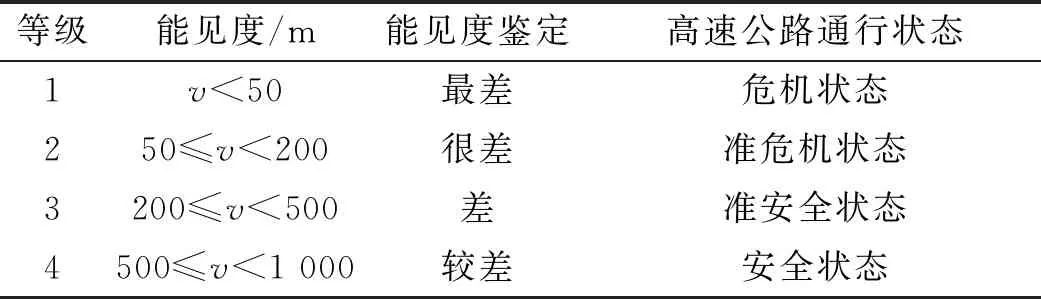

參照《中華人民共和國公安部關于加強低能見度氣象條件下高速公路交通管理的通告》中有關高速公路上車輛行駛對能見度的要求,結合西安地區的實際情況,確定水平能見度小于1 000 m為低能見度(用v代表低能見度)。考慮到不同距離的低能見度對交通的影響程度不同,西安市氣象局2012年西安咸陽國際機場專用高速公路氣象災害監測預警應急服務系統項目組,參考河北省交通氣象災害服務經驗,研究得出影響西咸高速公路通行狀態的低能見度等級劃分標準(表1)。資料選取2013年8月至2019年12月,西咸機場高速公路漢城、渭河橋北和機場收費站3個8要素氣象監測站的逐小時資料、部分時段的逐分鐘資料和西安市涇河站地面觀測資料。天氣現象以涇河站的地面觀測資料為準,其中霧和霾的劃分以實際臺站的天氣現象觀測記錄為主要依據,綜合同一時次的相對濕度來劃分。空氣質量監測資料選取2014年1月17日至2月17日西安市草灘空氣質量監測站的逐小時資料。

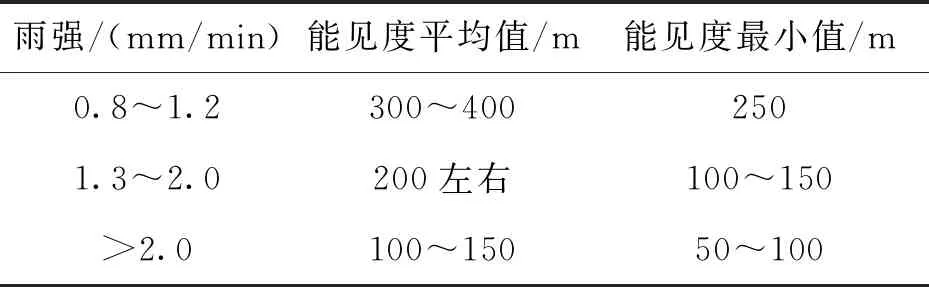

表1 西咸高速公路通行狀態的低能見度等級劃分

為了方便統計分析,定義:西咸高速公路3個觀測站中,只要有1站24 h內出現1 h或者1 h以上的v<1 000 m現象即記為一次低能見度天氣;低能見度現象出現的時長以小時為單位統計,累計時間記為低能見度時數。各站在24 h內的能見度同時達到低能見度時取累計時間最長的記錄。各等級低能見度的記錄方法同上。

2 低能見度的特征

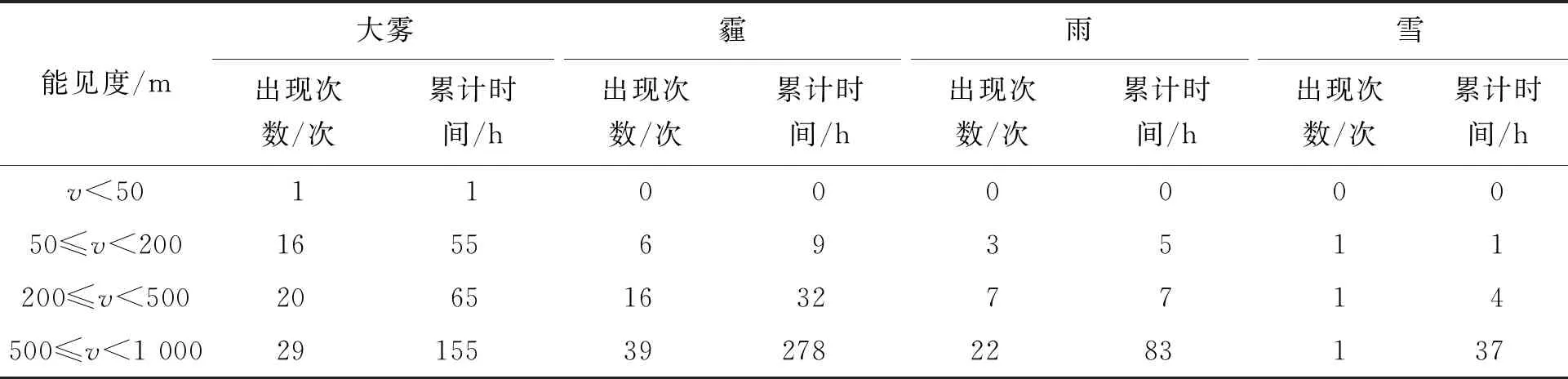

2.1 影響西咸高速公路低能見度的天氣現象

對2013年8月到2019年12月間影響西咸高速公路低能見度的天氣現象出現的次數和影響累計時間做了統計(表2),發現造成低能見度的天氣現象有霧、霾、雨和雪,其中影響次數最多的是霾,其次是霧,雪最少只有1次。從影響程度分析,在500 m≤v<1 000 m時,霾出現次數最多,其次是霧,再次是雨,雪最少;在200 m≤v<500 m和50 m≤v<200 m時,霧出現次數最多,其次是霾,再次是雨,雪最少;v<50 m的情況出現1次,2018年11月11日07時的漢城收費站小時能見度為28 m,這是一次大霧過程。從影響時間分析,在500 m≤v<1 000 m時,霾的影響時間最長,其次是霧,再次是雨,雪的影響時間最短;在200 m≤v<500 m時,霧的影響時間最長,約為霾的2倍;在50 m≤v<200 m時,霧的影響時間也是最長,約為霾的6倍多,是雨的11倍。霧是造成西咸高速公路通行處于準危機狀態時間最長、次數最多的天氣現象,西咸高速公路唯一的通行危機狀態也是霧造成的。綜上所述,霾造成的低能見度次數最多且時間最長,霧造成的低能見度對高速公路通行狀態的影響最大。

表2 2013年8月—2019年12月影響西咸高速公路低能見度的天氣現象出現次數和影響累計時間

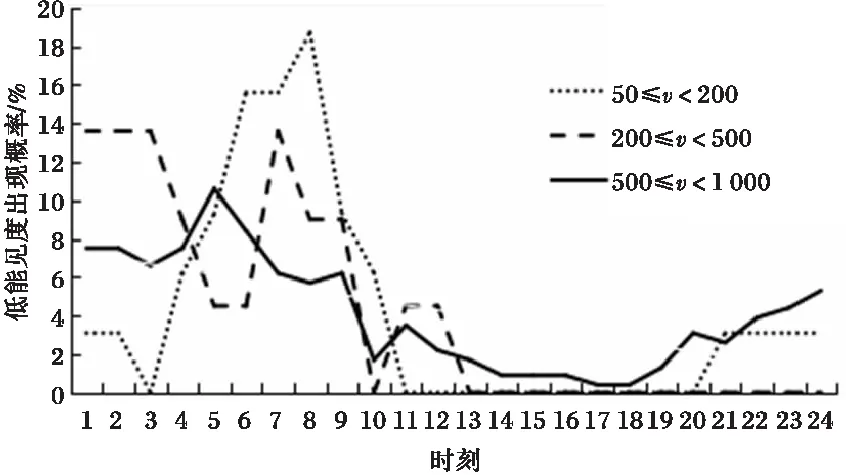

2.2 低能見度的時間變化特征

圖1為2013—2019年各等級低能見度出現概率的日變化圖。各級低能見度在凌晨出現的概率最大,下午出現的概率最小。50 m≤v<200 m的情況主要出現在04—10時之間,其中概率最大為08時的18.7 %;200 m≤v<500 m的情況主要出現在01—09時之間,其中概率最大為01—03、07時的13.6%;500 m≤v<1 000 m的情況在一日中的每個時刻均可能出現,主要出現在03—09時,概率最大為05時的10.6%。

圖1 2013—2019年西咸高速公路出現各等級低能見度(單位為m)出現概率的日變化

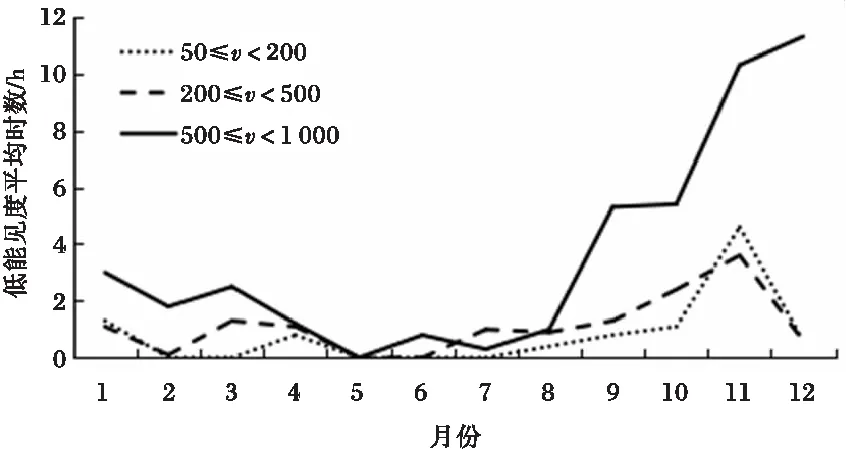

圖2為2013—2019年各等級低能見度的月平均時數的變化特征。各級低能見度在全年出現兩個高峰區一個低谷區,高峰區一個在1—4月,一個在9—12月,低谷區在5—8月。50 m≤v<200 m的平均時數峰值為4.6 h,出現在11月;200 m≤v<500 m的平均時數峰值為3.6 h,出現在11月;500 m≤v<1 000 m的平均時數峰值為11.3 h,出現在12月。

圖2 2013—2019年西咸高速公路出現各等級低能見度(單位為m)平均時數的月分布

2.3 低能見度的空間分布特征

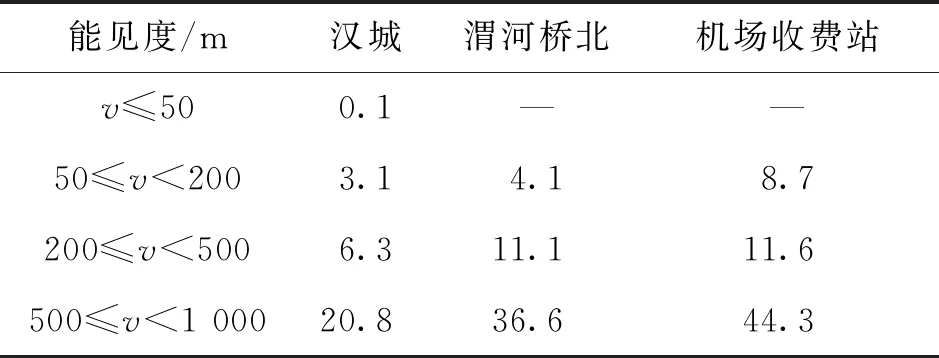

表3為2013—2019年三站各級低能見度的年平均時數。三站出現各級低能見度的年平均時數不同,漢城站少,機場收費站最多,渭河橋北站次多。3個監測站中只有漢城站v<50 m的低能見度過程累計時間達到了1 h,渭河橋北站和機場收費站均未達到1 h;50 m≤v<200 m、200 m≤v<500 m和500 m≤v<1 000 m的年平均時數都呈現由南向北有依次增多的趨勢。資料顯示在同一次低能見度天氣過程中,3個站各級低能見度時數也不盡不同,漢城站常少于渭河橋北站和機場收費站。這可能與漢城監測站離市區最近有關。

表3 2013—2019年西咸高速公路三站各級低能見度的年平均時數 單位:h

3 影響低能見度的天氣現象

從上面的分析可知,影響低能見度的天氣現象有霧、霾、雨、雪等,這幾種天氣現象對低能見度的影響可分為兩類。一類是影響面積大,持續時間較長,能見度變化不是很劇烈,如霾、霧和大降水。這類天氣造成的低能見度持續時間較長,對高速公路的通行造成很大的危害。另一類是短時間內使能見度急劇下降,如濃霧、團霧、短時強降水、大雪等。這類天氣易造成能見度瞬間急速下降,常使高速公路通行處于危機狀態中。造成低能見度的天氣現象常常較為復雜,有時候這些天氣會結伴發生,霾與霧混合出現,降水、降雪常伴有輕霧等。有時候天氣現象會因有利因素的發展而增強,如霧在遇到濕度增加、溫度下降時易形成濃霧使能見度進一步降低等。

3.1 大霧

霧是大量微小水滴或冰晶懸浮近地面空氣中的天氣現象,是近地面層空氣中水汽凝結(或凝華)的產物。影響霧的因素主要是相對濕度和溫度。由表2可知,大霧是影響能見度的最主要的天氣現象,西咸高速公路上出現v<200 m的低能見度現象,主要由大霧造成。觀測資料顯示濃霧造成的能見度下降有時具有突發性,其危險性遠遠大于大范圍的降霧。霧被抬升離開地面隨風飄動,形成的團霧,使能見度變化劇烈、頻繁,更容易引發嚴重的交通事故。

3.1.1 相對濕度 圖3為渭河橋北站逐小時能見度和相對濕度的散點圖。能見度與相對濕度呈負相關關系,相對濕度越大能見度越低。

圖3 2013—2019年西咸高速公路渭河橋北站逐時能見度與相對濕度的點聚圖(實線為擬合線)

除降水外,相對濕度越大,空氣中的水汽越多,當空氣中的相對濕度超過90%時,有利于霧的生成。空氣中懸浮的顆粒物附著上水汽形成霧滴,碰撞合并使粒徑增長,多數的無機鹽具有吸濕性,會隨大氣中相對濕度的增加而吸收水汽,造成粒徑的增長,而使消光系數增加,降低能見度[7]。因此,相對濕度對能見度的影響主要表現在對大氣消光系數的影響,相對濕度越大,對能見度的影響越大。

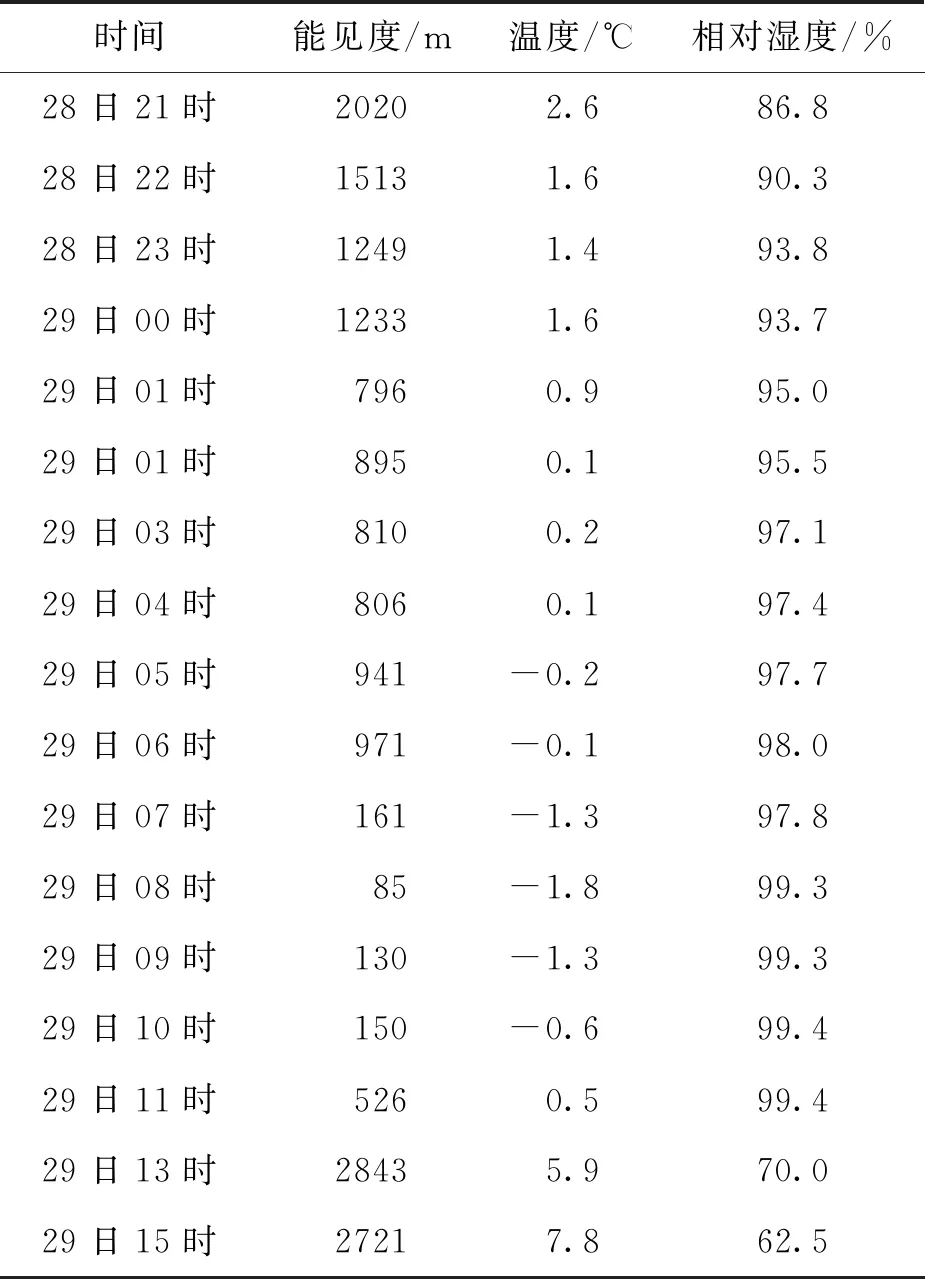

3.1.2 近地面溫度 水汽要轉化為霧滴需要通過降低氣溫實現,這也是大霧形成的原理。在大霧持續過程中,在相對濕度、風速、大氣穩定度等諸多條件都是相對穩定的,近地面氣溫的變化是霧滴形成重要因素,霧滴濃度對能見度的影響表現明顯[8]。2015年11月29日—12月1日的大霧過程中,漢城站觀測資料顯示有3個時間段的能見度低于1 000 m。第一時間段的監測數據(表4)顯示,能見度從2 020 m降到85 m,溫度由2.6 ℃降到-1.8 ℃,能見度上升到2 843 m時溫度也上升到5.9 ℃。其他兩個時間段的低能見度過程重復了類似的變化。

表4 2015年11月28日21時—29日15時西咸高速公路漢城監測站小時資料

降溫是達到飽和形成霧滴的最主要、最重要的物理過程[9]。當濕度達到一定飽和度后,近地面溫度降低時,能見度將隨之降低,溫度回升后能見度隨著增高。在大霧存續過程中,近地面小時溫度的連續降低對能見度的下降有一定的指示意義。

3.2 霾

霾是指大量極細微塵粒,均勻浮游于空中,使空氣普遍渾濁,水平能見度小于1 km的現象。形成霾的天氣條件一般是氣團穩定、較干燥,在一天之中任何時候均可出現。霾對能見度的影響是均勻的,沒有明顯邊界[10]。由表2分析可見,霾造成的低能見度天氣累計時數最多,這與霾天氣的相對穩定有一定的關系。

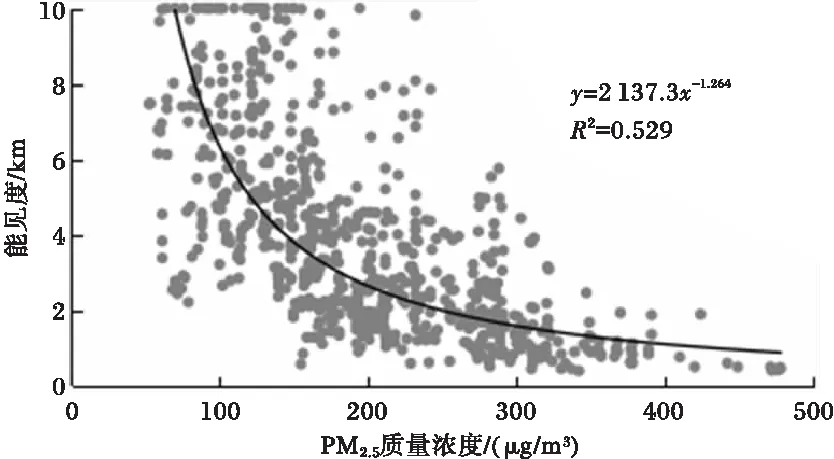

相關研究表明,大氣顆粒物PM2.5質量濃度與霾的形成直接相關[11]。西安市草灘空氣質量監測站與西咸高速公路段毗鄰,是這一區域空氣質量的代表站,圖4是2014年1月17日—2月17日逐時草灘空氣質量監測站PM2.5質量濃度和渭河橋北站能見度的散點圖。能見度與PM2.5質量濃度呈反相關關系,PM2.5質量濃度升高時能見度降低,PM2.5質量濃度降低時能見度增大。

圖4 2014年1月17日—2月17日西咸高速公路能見度與PM2.5質量濃度的散點圖(實線為擬合線)

大氣顆粒物消光是降低能見度的主要因素,其中散射消光占總體消光(包括散射消光和吸收消光)的80%[12]。PM2.5粒子是大氣中對可見光散射能力很強的粒子,當大氣中PM2.5粒子的質量濃度較高時,大氣能見度降低[10,13]。在霾天氣中,PM2.5質量濃度的高低對能見度有重要影響。

3.3 強降水

強降水可導致能見度下降,當雨強發生驟變時,能見度也隨之發生驟變,對高速公路交通安全造成危害。依據2013年8月—2019年12月強降水造成的低能見度過程的分鐘資料,得到雨強(mm/min)與能見度(m)的對應關系(表5)。降雨強度與能見度的下降密切相關,這是因為雨滴對光有一定的散射作用,當雨滴足夠密集時,其散射作用會大大提高,能見度也快速下降,對高速公路通行狀態造成很大的影響。

表5 2013年8月—2019年12月強降水過程中雨強與低能見度對應關系

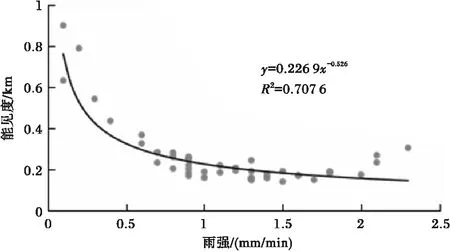

2014年7月22日強降水過程的監測資料顯示,西咸高速公路3個監測站的雨強變化與能見度的變化密切相關,其中渭河橋北站因降雨造成的能見度下降最明顯。圖5為2014年7月22日22:20—23:59渭河橋北站能見度與雨強的散點圖。能見度與雨強呈明顯的反相關,即雨強增大時能見度降低,雨強減小時能見度增大,隨著雨強的逐漸增大能見度逐漸降低。從降水過程的時間序列來看,在雨強增大階段的23:07—23:21,雨強由0.9 mm/min增強到1.8 mm/min,能見度由263 m下降到151 m,出現最低能見度的時刻并不是雨強最強時,而是滯后于雨強最強時,隨著雨強減弱能見度逐漸增大。綜上可知,當雨強大于1.3 mm/min時能見度可降至200 m以下(表5),所以降水強度的預報對低能見度的預報預警有重要意義。

圖5 2014-07-22T22:20—23:59渭河橋北站能見度與雨強散點圖(實線為擬合線)

4 結論

(1)造成西咸高速公路低能見度的主要天氣為大霧、霾和強降水。霾造成的低能見度次數最多且時間最長,霧造成的低能見度對高速公路的通行狀態影響最大。一日之中,低能見度現象出現的概率在凌晨最大,下午最小。其中50 m≤v<200 m出現概率最高,為08時的18.6%。低能見度的月平均時數在年內呈兩高一低的分布趨勢, 1—4月、9—12月為高峰區,5—8為低谷區,其中500 m≤v<1 000 m的平均時數最多為11.3 h,出現在12月。3個監測站的低能見度年平均時數呈現由南向北依次增多的趨勢。

(2)除天氣形勢外,影響霧的因素主要是相對濕度和溫度。能見度與相對濕度呈負相關關系,相對濕度越大能見度越低。霧發生時,濕度達到一定飽和度,近地面溫度的連續降低對未來能見度的下降有一定的指示意義。

(3)大氣顆粒物PM2.5質量濃度與霾的形成直接相關。能見度與PM2.5質量濃度呈現反相關。在霾天氣中,PM2.5質量濃度的高低對能見度有重要影響。

(4)強降水可導致能見度下降,當雨強大于1.3 mm/min時能見度可降至200 m以下,所以降水強度的預報對低能見度的預報預警有重要意義。