我國桃產業現狀與發展建議*

王力榮

(中國農業科學院鄭州果樹研究所,河南 450009)

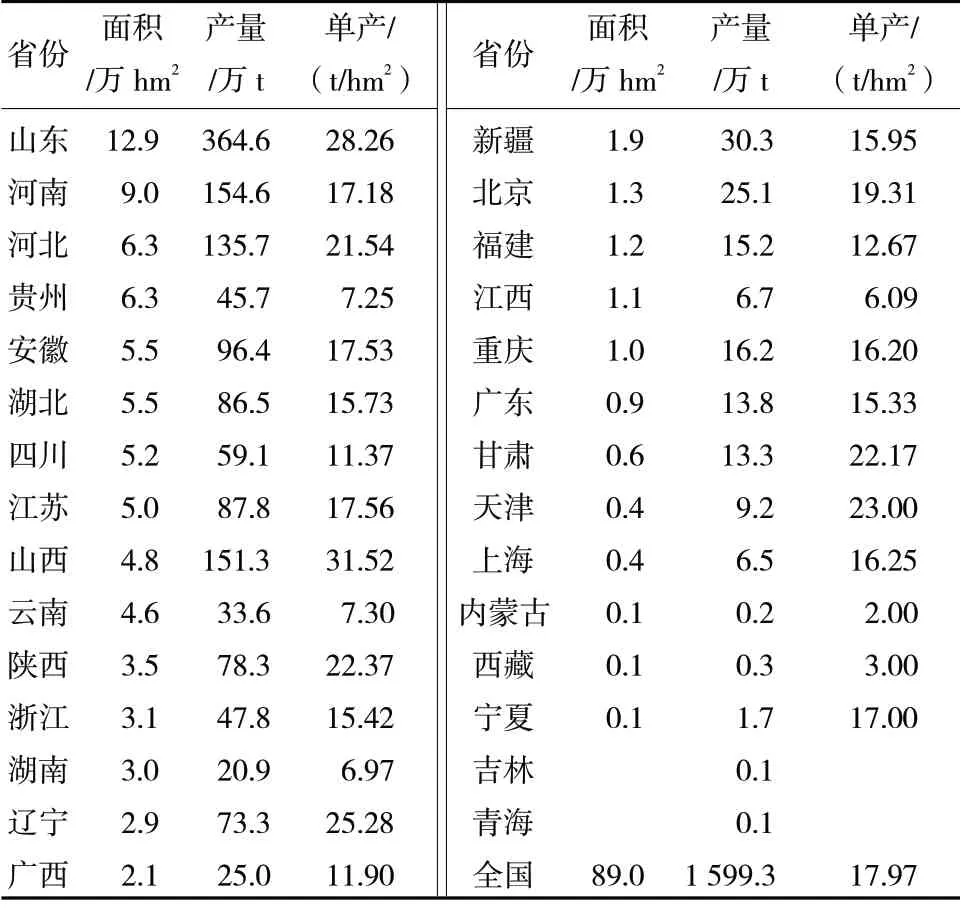

根據《2020 中國果品產業發展報告》(中國果品流通學會編)統計數據,2019 年我國桃種植面積和產量分別為89.0 萬hm2和1 599.3 萬t,均居世界第1 位。桃產業在脫貧攻堅、鄉村振興、美麗中國、健康中國建設以及滿足人民群眾對美好生活的追求中發揮了重要作用。

1 我國桃產業取得的成就

1.1 優勢栽培區域已經形成

我國有20 個省的桃種植面積超過1 萬hm2,位居前5 位的省份依次為山東、河南、河北、貴州和安徽,總產量位居前5 位的省份依次為山東、河南、山西、河北、安徽;而單產水平位居前5 位的省份依次為山西、山東、遼寧、天津、陜西(表1),呈現出北方顯著高于南方的趨勢。

表1 2019 年我國各省桃種植面積、產量及單產

1.1.1 華北平原和黃淮為第一大產區

山東、河南、河北、安徽、北京、天津6 個省市桃栽培面積和產量分別約占我國桃栽培總面積和總產量的40%和49%。中熟、晚熟品種優勢明顯,普通桃、油桃、蟠桃、油蟠桃均有種植,總體栽培技術水平高、產量高。種植面積超過0.67 萬hm2的縣區有山東省蒙陰縣、河北省順平縣、安徽省碭山縣、北京市平谷區、河南省西華縣等,其中蒙陰縣種植面積4.33 萬hm2,為我國桃第一大種植縣。

1.1.2 長江下游地區為第二大產區

湖北、江蘇、浙江、湖南、上海5 個省市桃栽培面積和產量占比分別約為19%和16%,是傳統桃效益高的區域,以白肉普通桃為主,鮮食黃桃種植規模也不小;該區域距離消費市場近,種植特點是高投入、高產出。重要產區:湖北省棗陽市,桃種植面積超過2 萬hm2,以早熟品種為主;湖南省炎陵縣黃桃種植面積超過0.67 萬hm2,以‘錦繡’為主,成為黃桃品種種植較為集中的縣級市。

1.1.3 黃土高原產區為第三大產區

山西、陜西、甘肅3 個省桃種植面積和產量占比分別約為10%和15%,主要集中在山西省運城市(萬榮、臨猗、平陸等縣)、渭南市(大荔縣)和甘肅省天水市(秦安縣),該區域海拔適中,光照充足,土層深厚,果品風味質量好,單產高。傳統以白肉普通桃為主,近幾年油桃、蟠桃均有所發展。

1.1.4 西南高地成為我國第四大產區

云南、貴州、四川和重慶4 個省市桃栽培面積和產量占比分別約為19%和10%,具有低緯度、高海拔氣候特征,極早熟、早熟品種優勢明顯,其中龍泉驛水蜜桃色澤鮮艷、果皮細膩、風味甘甜濃郁,部分出口東南亞國家。貴州和云南近幾年發展迅速,未結果面積占比較大,云南省文山州等地可在4 月底5 月初上市。

1.1.5 華南亞熱帶為新興產區

廣西、福建和江西3 個省區桃栽培面積和產量占比分別約為5%和3%。該區域桃品種需冷量不足,僅有少量種植。近年來,隨著我國桃育成品種需冷量的降低和部分名特優地方品種的開發,桃產業也得到一定程度發展。

1.1.6 遼寧省為設施桃主產區

遼寧省桃栽培面積和產量占比分別約為3%和5%,大連市是遼寧省桃主產區,中油系列品種占其栽培總面積的55.17%,其中‘中農金輝’占總面積的37.5%[1]。2015 年大連市設施桃栽培面積0.78 萬hm2、產量14 萬t,平均售價6.00~30.00 元/kg,是露地桃的3~6 倍,其中‘中農金輝’占其設施桃的60%[2]。大連瓦房店、普蘭店是我國設施桃栽培的第一大產區,也是我國設施桃的一面旗幟。盡管我國桃設施栽培區域不斷擴大,但憑借氣候優勢和技術優勢,該區域是20 多年來我國桃設施栽培優勢最強、種植最集中的區域。

1.1.7 西北高旱區桃特色明顯

該區域包括新疆和寧夏,栽培面積3.1 萬hm2,特色明顯,主要包括南疆環塔里木盆地“土桃”、北疆烏魯木齊和石河子匍匐栽培蟠桃以及伊犁逆溫帶蟠桃,南疆主要集中在喀什和和田,以“土桃”為主,蟠桃、油蟠桃發展迅速,“土桃”種子生產量占我國桃砧木種子的50%以上。寧夏桃栽培主要位于中寧以及以南區域,是桃適宜栽培北線區域。

1.2 實現春、夏、秋三季鮮果供應

桃柔軟多汁、不耐貯運,市場供應期的調節主要依靠成熟期配套的品種、設施反季節生產及利用豐富多樣氣候。目前,我國已經形成了環渤海灣反季節桃、長江中下游早熟桃、黃河流域中晚熟桃的大格局,鮮果供應由傳統夏季拓展至春、夏、秋三季,可長達8 個月。

1.2.1 早、中、晚熟期配套品種供應期可達150 d

我國桃品種果實發育期從50 多d 至200 d,每7~10 d 都有1~2 個栽培品種實現成熟期的無縫對接。例如極早熟品種‘春瑞’和極晚熟品種‘映霜紅’,在同一地點果實成熟期可從5 月中下旬至10月中旬。

1.2.2 已形成南方早桃、北方晚桃大格局

利用氣候多樣性,我國已形成南方早熟桃、北方晚熟桃區域化格局;低緯度熱區云南西雙版納果實可在4 月中下旬成熟,湖北棗陽、四川龍泉驛等桃主產區5 月中旬可大量上市,山東、河北極晚熟品種果實成熟期至10 月中下旬;同時,云南麗江等利用高海拔(2 300~2 500 m 區域)特點,雪桃可在10 月成熟。市場鮮果供應期由傳統夏季時令水果到春、夏、秋三季。

1.2.3 桃設施促早栽培成為春季市場主流

我國桃設施栽培有近30 年的發展歷史,是果樹高效栽培的典范之一。根據初步統計,全國桃設施種植面積為3.33 萬hm2,其中環渤海灣區域為主要栽培區。該地區秋季桃樹體進入自然休眠早,可以更早滿足品種需冷量,更早扣棚升溫,達到提早開花、提早成熟、提早上市的目的;該區域同一品種設施成熟期可比露地成熟期提早90 d 以上,生態條件優勢明顯。同時該地區種植果樹的群眾基礎好,技術優勢明顯。

1.3 多元化品種格局已初步形成

1.3.1 白肉普通桃占主導地位

從傳統名特優地方品種‘奉化雨露’‘白花水蜜’‘五月鮮’‘六月白’‘肥城桃’和‘深州蜜桃’為主,到日本品種‘砂子早生’‘倉方早生’‘大久保’‘春雪’等占據市場重要位置,到我國自主培育品種‘春蕾’‘雨花露’‘京玉’‘中華壽桃’‘春美’‘霞脆’‘映霜紅’等不斷取代,我國白肉桃鮮食品種已疊加式更新3~5 代,形成了以自主品種為主、日本品種為輔、名特優地方品種為補充的格局。

1.3.2 鮮食黃肉桃快速增加

‘錦繡’是上海市農業科學院1985 年培育的加工鮮食兼用品種,2010 年前后伴隨著我國桃品種結構調整,‘錦繡’成為鮮食黃桃的代名詞,引領我國鮮食黃桃發展,“錦”字輩‘錦香’等、黃金蜜系列的‘黃金蜜1 號’等以及中桃金系列的‘中桃金甜’等品種不斷推陳出新,為黃肉鮮食市場不斷注入新活力。

1.3.3 油桃成產業重要組成部分

1998 年育成‘曙光’‘華光’和‘艷光’甜油桃品種,實現了我國油桃規模化生產,其中‘曙光’成為我國第1 個大面積推廣的油桃品種;隨后中油、瑞光、滬油和紫金紅等系列品種不斷推出,改變了桃鮮食市場格局,目前油桃種植面積占桃總面積的20%以上,其中‘中油4 號’‘中農金輝’‘中油8 號’等為主要栽培品種。油桃市場已徹底改變了以前酸、小、裂的不良局面,被消費者認可。

1.3.4 蟠桃、油蟠桃為新熱點

蟠桃自古就受到我國人民的喜愛,但由于蟠桃果頂不閉合,其裂頂、裂核、裂果嚴重成為產業發展的制約因素;油蟠桃更是桃中稀缺品,我國唯一的一份地方油蟠桃品種單果重僅有30 多g,裂果極為嚴重[3]。20 世紀90 年代,‘早露蟠桃’‘早黃蟠桃’‘農神蟠桃’‘英熱爾蟠桃’等成為我國蟠桃主要栽培品種,但種植面積不大;2010 年以來,‘中蟠桃11 號’引領蟠桃產業規模化高質量發展;‘中油蟠7 號’‘中油蟠9 號’和‘金霞油蟠’等黃肉品種油蟠桃問世,成為改變桃產業結構的轉折點。以山東省蒙陰縣為例,迅速發展近0.67 萬hm2,價格是同期白肉普通桃的2~3 倍[4]。黃桃好賣、蟠桃好賣、油桃好賣,黃肉油蟠桃最好賣,成為這個時代的桃產業最典型的特征。豐富蟠桃文化內涵,成為我國蟠桃產業快速發展的助推器。

1.4 外觀品質和耐貯性顯著改善

新品種和套袋技術的應用,市場外觀品質顯著提升,果實大小顯著增加,果面光潔度明顯提升。目前,市場的桃色可謂爭奇斗艷,白肉桃果面白里透紅,全紅型成為流行色,黃肉桃由加工專用變成鮮食消費熱點,尤其是套袋栽培后,“滿樹盡披黃金甲”成為這個時代的真實寫照,紅肉桃由地方特色變為富營養代名詞,紅、粉、白、紫、黃果實顏色爭奇斗艷。

生產品種由傳統以軟溶質桃為主,變為肉質硬溶質為主;半不溶質鮮食品種走向市場,如‘中蟠桃11 號’;慢溶質‘中桃紅玉’正在代替‘春雪’;硬質桃‘中油15 號’和‘霞脆’等也受到種植者青睞。果實掛樹期延長,具有良好的貯運性,是近年來市場發生變化的一典型特征。

1.5 形成一批國家地理標志的名特優桃品牌

根據對中國綠色食品發展中心數據統計,我國桃國家地理標志產品包括遼寧省金州黃桃、北京平谷大桃、河北省順平桃、山東省青州蜜桃、山東省肥城桃、山東省蒙陰蜜桃、河南桐柏朱砂紅桃、江蘇省張家港鳳凰水蜜桃、江蘇省無錫陽山水蜜桃、上海奉賢黃桃、浙江奉化水蜜桃、四川龍泉驛水蜜桃、甘肅省秦安蜜桃等74 個,其中蒙陰蜜桃、平谷大桃和龍泉驛水蜜桃位居2018 年地理標志產品區域品牌前100 名。

1.6 一產三產融合發展形成新局面

桃原產于我國,文化內涵豐富,以桃花文化為媒,各地桃花節異常火爆,春節期間珠江三角洲的桃花市場有100 萬株(枝)的銷量;北京、上海、成都等諸多城市有盛大的桃花節,西藏林芝的野生光核桃桃花節更是蔚為壯觀。觀賞、鮮食于一體的品種在觀光果園中更受重視。觀賞桃花主要栽培品種由傳統地方品種‘紅花碧桃’‘人面桃’‘紅葉桃’‘灑紅桃’等晚花品紅,到育成品種‘滿天紅’‘探春’‘迎春’‘元春’等,花期提早近1 個月。南方氣候濕潤,花色艷麗、開花時間長,如福建省古田縣,由于獨特的氣候條件,低需冷量品種1 月即可開花,高需冷量品種4 月開花,花期長達100 d。

1.7 栽培模式正在發生轉變

種植密度從大冠稀植到適度密植,整形方式從開心形到主干形、兩主枝形、三主枝形、多主枝瓶狀形并存;修剪方式從短截為主到長放修剪;施肥時間從冬施基肥到秋施基肥,土壤管理由清耕到生草;花果管理從無袋栽培到套袋栽培;病蟲害防控由化學防控為主到綜合防控。

2 面臨的挑戰

2.1 大產業與小農戶種植經營模式之間的矛盾日益突出

根據國家桃產業技術體系的統計數據,我國桃農約有130 萬戶,平均每戶面積0.67 hm2,參與合作社的農戶占53.40%,參與農業協會的占7.04%,與企業簽訂合同的僅有0.50%,沒有參加組織的農戶占35.07%[5]。同時,桃農老齡化程度加大,生產效率低,阻礙了現代桃產業發展。

2.2 總量過剩和結構性過剩同時存在,不好賣問題日益嚴重

首先是近年來的快速發展,造成我國桃產量總量飽和,階段性、區域性過剩成為常態,供求關系處于由數量型向質量型轉變的關鍵節點。鮮食桃比例大、加工桃比例低,白肉桃比例大、黃肉桃比例低。桃成熟季節中間多、兩頭少,5 月成熟品種內在品質不高,9—10 月成熟品種栽培難度大、外觀品質不高,不好賣問題日益嚴重。

2.3 品種繁多,苗木規格質量不高,標準化建園基礎不牢

70 年來,我國育成桃新品種623 個,其中超過40%是通過芽變、實生、偶然發現或不詳育成的[6],雜交育種親本遺傳背景狹窄問題突出[2],造成品種同質化嚴重。桃品種多、無性繁殖、育苗周期短、門檻低,造成苗木企業多而小。根據國家桃產業技術體系統計,2014 年國家桃產業技術體系調查110個育苗企業,年出圃苗木4 335 萬株,無采穗圃的企業占73.2%[5];苗木企業無序推廣新品種,同物異名、同名異物問題突出。育苗密度過大,苗木細高、不充實,整形帶飽滿芽不足是質量的主要問題。

2.4 標準化栽培技術體系尚不完善,種不好問題普遍

不同桃生態產區,與之匹配的標準化栽培技術體系尚不完善。即使主產區,不同地塊的種植密度、整形方式、病蟲害防控、肥水管理等技術差異很大。種植密度大、樹體郁閉、病蟲害嚴重、肥水過量是主要問題,造成管理成本增加、產品一致性差、市場競爭力不足。

2.5 勞動力成本攀升,雇工貴、雇不起、雇不到呈常態

桃生產成本構成中,勞動力成本占總成本的50%~70%,其中冬剪、套袋、采摘最費工。冬剪工作量大的原因在于桃生長量大、樹體標準化程度低;果實套袋剛開始僅針對極晚熟、裂果重的品種,后來發展到晚熟、中熟品種,目前黃肉品種從早熟到晚熟基本全部套袋,部分設施栽培桃也套袋。

2.6 農藥化肥使用過量,仍然存在安全隱患

我國桃主產區,果實發育成熟期,正是夏季高溫高濕季節,為病蟲害發生創造了有利的環境條件;同時桃園密植栽培,通風透光不良,加重了病蟲害的發生;除草劑不正確的使用,導致樹體黃化等問題;90%產區土壤有機質含量1.5%以下[7],土壤瘠薄;為追求產量,每667 m2化肥正常使用量40~60 kg,利用率低,其結果是造成樹體旺長、果實品質下降、環境污染。在此方面,雖然國家下了大力氣,但根本改變仍需時間和技術支撐。

2.7 采后分級、包裝、貯藏落后,產后損失嚴重

采后基本為感官手工挑選、分級,包裝材料以10~15 kg 的塑料筐為主,以混裝為主,缺乏相應包裝,賣不出應有價格。有采后冷藏條件的不足10%,加上夏季高溫多濕,采后果品損失在10%以上。

2.8 桃沒桃味,大路貨多,不好吃問題凸顯

“鮮”是桃最關鍵的品質之一。口感不甜、香氣不足、“蘿卜桃”的問題突出,成為消費者普遍反映的問題。不好吃的主要原因是:過分追求品種耐貯運性,致使品種風味不足;果實采收成熟度不夠,風味品質不能充分表現;化肥用量大,灌水量多;片面追求產量,也是影響風味的主要因素。

2.9 產品品牌影響力不足,消費者無所適從

我國74 個桃地理標志產品品牌屬于區域性公共品牌,產品質量參差不齊,同區域品牌下的產品分化度高,缺乏品牌個性,缺乏影響力和競爭力。

3 發展建議

3.1 控制總體規模,強化專業合作社建設

控制全國種植總規模,提倡適度規模發展,淘汰低質、低產、低值果園,建立高顏值、高品質、高價值桃產業新模式。發展龍頭企業和專業合作社。桃不耐貯運,企業種植規模在6.67~33.33 hm2為宜,家庭農場以2.00~6.67 hm2為好,農戶以0.67~2.00 hm2較合適。

3.2 強化新品種保護,提高苗木質量

強化桃新品種保護制度落地。執行國家標準GB 19175—2010(桃苗木)、農業行業標準NY/T 3642—2020(桃品種SSR 分子標記法)和NY/T 3763—2020(桃苗木生產技術規程)等相關制度的落地,遏制苗木市場混亂局面。加強新品種保護制度的宣傳,加強新品種授權制度監管執法力度,建立苗木推廣追溯制,保證推向市場苗木身份證和市場準入證兩證俱全,最大程度保護種植者利益。

3.3 做好優勢生態區域規劃,好品種種在合適區域

我國桃產業生態優勢北方高于南方、西部高于東部;市場優勢南方高于北方、東部高于西部。建議華北平原和黃淮產區可全面發展;西南高地產區可適當提高早熟普通桃和蟠桃比例,低緯度地區控制盲目規模化生產,以發展特色品種為主;黃土高原產區適當提高油桃、油蟠桃發展比例;長江下游區域可發展些優質早熟蟠桃;環渤海灣以設施促早栽培提質增效為主。特別提醒,蟠桃、油蟠桃對環境和技術要求高,要考慮種植者的技術水平和市場的消費水平,不能種濫了。

3.4 調整品種結構,向優質、多樣、營養、省力化方向發展

向黃肉桃、油桃、蟠桃、油蟠桃、紅肉桃、小果型等優質化、多樣化、營養化方向調整。黃土高原、河西走廊和南疆可發展部分不溶質或半不溶質鮮食加工兼用黃肉桃。城市周邊,結合觀光采摘園,適當種植觀賞桃花品種。成熟期上首先是向兩頭調整,利用設施栽培和低緯度高原優勢,種植早中熟高品質品種,彌補早熟品種風味品質不高的問題。隨著育種的不斷進步,種植免套袋的全紅型、純黃色、純白色、純綠色品種,向省力化方向調整。

3.5 建立優質綠色省力化、標準化栽培模式,實現可持續發展

提倡大苗建園、起壟覆膜、寬行密株、多主枝整形、長枝修剪、肥水一體化等建園技術,開展行內覆蓋、行間生草、枝條還田、種養結合,提升土壤有機質含量,改善土壤微環境。應用袋控緩釋肥、小分子肥等,減施化肥,提升施肥效率。提倡小型農機具與農藝結合,節省勞動力成本。優化果袋類型,改善外觀品質。增施有機肥,合理負載,適時采收,提升果實內在品質。使用昆蟲迷向素、釋放天敵、生物農藥等,減少化學農藥用量,減少多效唑和除草劑用量,踐行綠色生產。

3.6 重視包裝,提高保鮮能力,建設銷售網絡

桃最好選用平層包裝,電商最好單個包裝。鼓勵和支持合作社、家庭農場和中小微企業等發展農產品產地初加工,減少產后損失,延長供應時間,提高質量效益,重點發展預冷、分級、包裝等貯藏設施和商品化處理,實現減損增效。企業主動闖市場,合作社與社區對接,提升電商銷售能力。

3.7 加大三產融合的全產業鏈發展力度

傳統罐頭、果汁等要提升產品的色卡等級,更要符合國際橙黃色的流行色。要重視冷凍桃片、桃酒、桃花茶等新產品的開發力度,符合現代營養、方便的消費需求。加大知名品牌的創建力度。豐富桃文化鄉村旅游業態內容。發掘桃文化內涵,建立桃文化博物館。利用我國豐富的野生資源,商業化種植,與不同作物搭配,不斷創新桃花節休閑游新模式。

3.8 增強產品品牌影響力,創新品牌營銷模式

以蒙陰縣為例,“蒙陰蜜桃”位列2019 我國區域農業品牌影響力排行榜十強,政府主導的賽桃會、產業交易大會、桃花旅游節等輪番舉辦。新大地、鮮達果園、桃農幫、桃小蒙、桃夫人等80 多個蜜桃品牌全國宣傳推介。2020 年全縣電商4 000 多家,占總銷量的20%以上,銷售均價比線下翻了1番。以‘中蟠桃11 號’和‘中油蟠7 號’等品種創建的蒙陰蟠桃產品,引領了全國蟠桃產業發展。