渝湘復(fù)線高速進(jìn)城通道方案研究

涂志忠

(重慶市設(shè)計院有限公司,重慶市 400015)

1 背景及項目概況

渝湘復(fù)線高速是重慶主城銜接南川、武隆至長沙的射線高速,目前已開工建設(shè),預(yù)計2026 年全線建成通車。為了確保渝湘復(fù)線高速交通功能的充分發(fā)揮,亟需開展成渝湘復(fù)線高速進(jìn)主城后的前期方案研究工作,做好沿線節(jié)點、路幅及相關(guān)建設(shè)條件預(yù)研預(yù)控工作。

項目位于重慶市南岸區(qū)茶園組團(tuán)重慶東站南側(cè),起點與四橫線分流道相接,終點接樵坪山隧道至渝湘復(fù)線高速收費站,研究路線長約4.7 km。項目區(qū)位見圖1。

圖1 項目區(qū)位圖

2 項目功能定位

根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)總體規(guī)劃》、《重慶市綜合交通體系規(guī)劃》(主城區(qū)道路網(wǎng)規(guī)劃)成果,本項目是快速路四橫線分流道的重要組成部分,是主城中部串聯(lián)重慶西站及東站的一條東西向快速通道,同時也是茶園組團(tuán)內(nèi)部的一條重要對外聯(lián)系通道。

通過分析本項目在規(guī)劃路網(wǎng)中的地位、作用及所承擔(dān)的交通功能,得出本項目的5 項作用。

(1)向東與渝湘復(fù)線高速相接,快速聯(lián)系南川、武隆、長沙方向;向西通過四橫線分流道與成渝高速相接,快速聯(lián)系永川、瀘州、成都方向。構(gòu)建主城區(qū)域一條東西向貫通性快速路。

(2)東西向與射線高速相接,形成東西向快速通道,有助于拉開路網(wǎng)格局,分流內(nèi)環(huán)快速交通壓力。

(3)解決主城周邊區(qū)域進(jìn)出重慶核心區(qū)的向心交通。

(4)串聯(lián)重慶東站與重慶西站,加強(qiáng)東站與西站之間的交通聯(lián)系。

(5)承擔(dān)茶園組團(tuán)內(nèi)部的服務(wù)交通及過境交通,加強(qiáng)茶園組團(tuán)內(nèi)部縱向路網(wǎng)的橫向聯(lián)系。

綜上所述,本項目定位為以交通功能為主,兼具服務(wù)功能的城市快速路。

圖2 為重慶市路網(wǎng)規(guī)劃圖。

圖2 重慶市路網(wǎng)規(guī)劃圖

3 交通需求預(yù)測分析

交通需求預(yù)測分析采用傳統(tǒng)的 “四階段法”,建立重慶城區(qū)交通預(yù)測模型,即交通生成(發(fā)生、吸引)預(yù)測、交通方式劃分預(yù)測、交通分布預(yù)測、交通分配預(yù)測。

交通模型以重慶市主城區(qū)交通模型為基礎(chǔ),對目標(biāo)年的就業(yè)人口分布、交通小區(qū)以及相應(yīng)的交通出行方式進(jìn)行分析和預(yù)測;采用模型對各交通預(yù)測特征年的出行總量、出行方式、出行分布等進(jìn)行計算,從中分離出道路網(wǎng)出行矩陣;采用道路模型針對不同道路方案進(jìn)行計算分配,最后得出規(guī)劃道路預(yù)測交通量[1]。

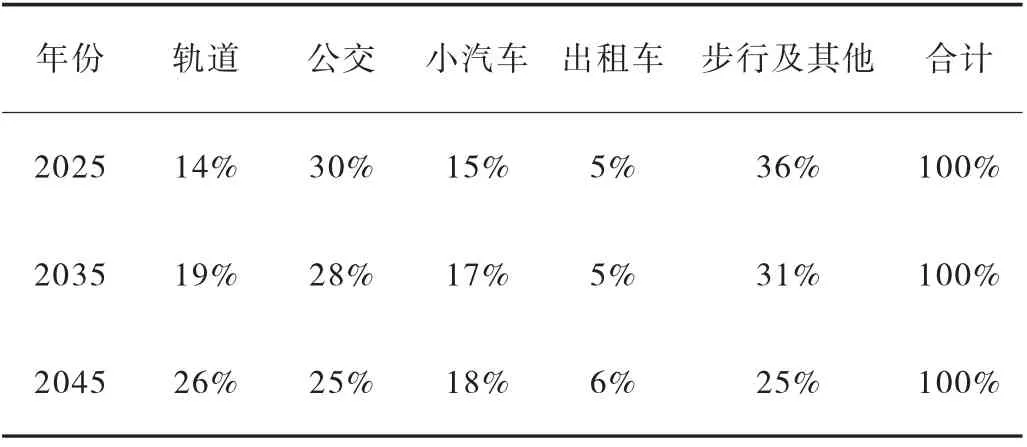

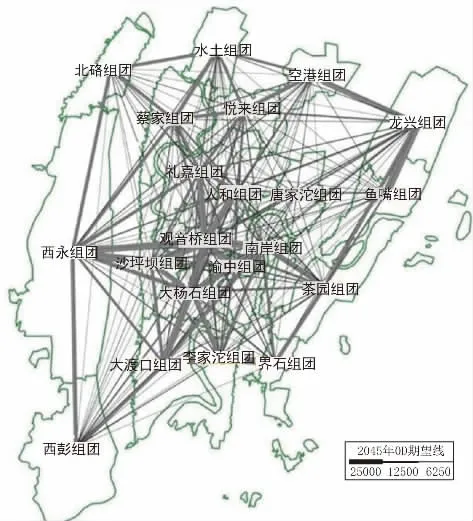

結(jié)合2019 年《重慶市主城區(qū)交通發(fā)展年度報告》及相關(guān)調(diào)查資料,根據(jù)出行者選擇不同出行方式的時距、費用、舒適程度、服務(wù)水平等,建立不同交通方式劃分模型(見表1、圖3)。

表1 特征年交通出行結(jié)構(gòu)表

圖3 出行期望線圖

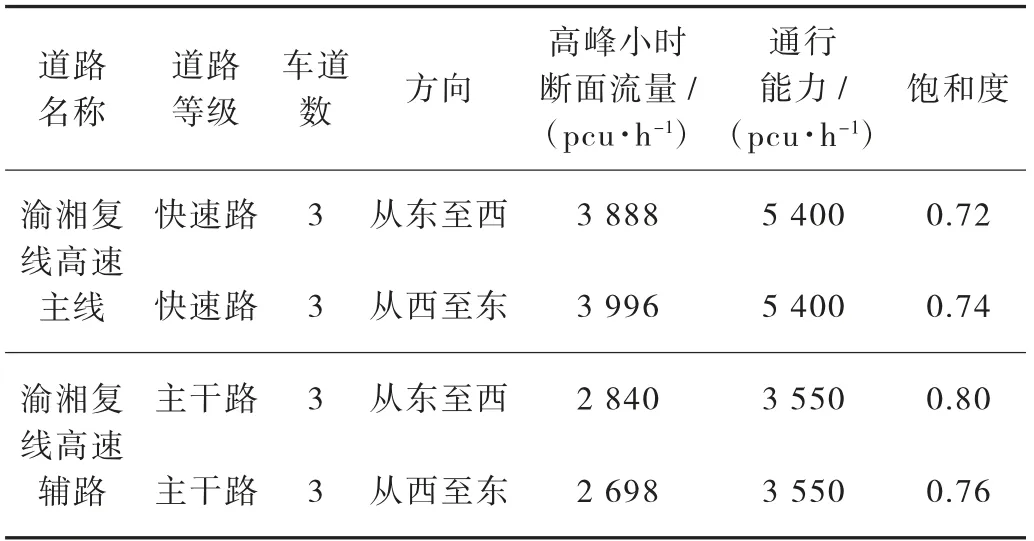

根據(jù)交通量預(yù)測結(jié)果,參照城市道路相關(guān)設(shè)計規(guī)范確定所需車道數(shù),計算相應(yīng)飽和度及服務(wù)水平。

服務(wù)水平是指道路使用者根據(jù)交通狀態(tài),從道路狀況、交通條件、道路線形景觀和環(huán)境協(xié)調(diào)等方面可能得到的服務(wù)質(zhì)量以及對服務(wù)質(zhì)量的滿意程度。目標(biāo)年道路服務(wù)水平評價分析見表2。

表2 目標(biāo)年道路服務(wù)水平評價分析表

根據(jù)計算結(jié)果:渝湘復(fù)線高速主線高峰小時交通飽和度分別為0.72、0.74,服務(wù)水平為C 級;渝湘復(fù)線高速輔路高峰小時交通飽和度分別為0.76、0.80,服務(wù)水平為C 級;主線及輔路采用雙向6 車道規(guī)模可滿足目標(biāo)年交通發(fā)展需求。

4 總體方案構(gòu)思與設(shè)計

4.1 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)

(1)主線設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)[2]

城市快速路,雙向6 車道,標(biāo)準(zhǔn)路幅25.5 m 或28 m,設(shè)計時速80 km/h;最小平曲線半徑700 m,最小緩和曲線長度80 m;最大縱坡3.0%,最小縱坡0.5%;最小凈空不小于5 m;交通量預(yù)測年限20 a,路面結(jié)構(gòu)設(shè)計年限15 a;矩形地下通道標(biāo)準(zhǔn)斷面寬28 m。

(2)輔路設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)[3]

城市主干路,雙向6 車道,標(biāo)準(zhǔn)路幅42 m,設(shè)計時速50 km/h;最小平曲線半徑700 m,最小緩和曲線長度80 m;最大縱坡4.2%,最小縱坡1.2%;最小凈空不小于5 m;交通量預(yù)測年限20 a,路面結(jié)構(gòu)設(shè)計年限15 a。

4.2 總體方案構(gòu)思

渝湘復(fù)線高速進(jìn)城后,利用現(xiàn)狀天鹿大道走廊穿越茶園組團(tuán),接入現(xiàn)狀內(nèi)環(huán)快速鹿角立交,沿四橫線分流道繼續(xù)向主城西向輻射。現(xiàn)狀天鹿大道雙向6車道,標(biāo)準(zhǔn)路幅44 m,兩側(cè)地塊基本已開發(fā)。

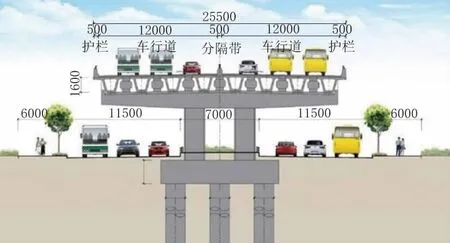

受用地條件影響,結(jié)合中間低兩端高的有利地形,考慮拓寬現(xiàn)狀天鹿大道后,沿天鹿大道布設(shè)雙向6 車道高架層作為渝湘復(fù)線高速主線,拓寬地面層作為輔路層,形成快慢系統(tǒng)分離的高架主路+ 地面輔路方案(見圖4)。

圖4 高架主路+ 地面輔路標(biāo)準(zhǔn)斷面圖(單位:mm)

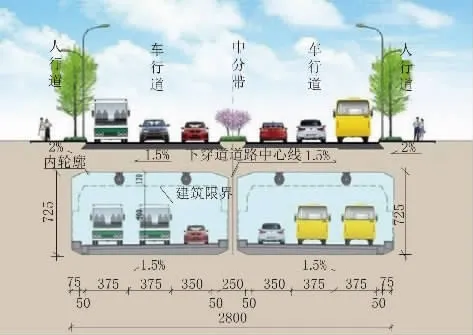

由于現(xiàn)狀天鹿大道起點段兩側(cè)地塊已建成,因此為降低路段對道路兩側(cè)建筑的影響,從城市景觀層面出發(fā),在上述路段除考慮采用高架主路+ 地面輔路方案外,還可考慮采用地下主路+ 地面輔路方案,形成部分高架主路+ 地面輔路+ 部分地下主路+ 地面輔路方案。圖5 為地下主路+ 地面輔路標(biāo)準(zhǔn)斷面圖。

圖5 地下主路+ 地面輔路標(biāo)準(zhǔn)斷面圖(單位:cm)

4.3 平縱設(shè)計主要控制因素

(1)項目起點需要與四橫線分流道鹿角立交及內(nèi)環(huán)快速銜接。

(2)現(xiàn)狀天鹿大道、兩側(cè)已建成建筑及已開發(fā)地塊紅線。

(3)沿線地形地貌以及與區(qū)域路網(wǎng)的銜接順暢。

(4)規(guī)劃軌道20 號線、規(guī)劃鐵路。

(5)道路兩側(cè)現(xiàn)狀高壓線及高壓鐵塔。

(6)終點需要與樵坪山隧道順接。

4.4 方案一:高架主路+ 地面輔路方案

4.4.1 平面總體設(shè)計

項目起點順接四橫線分流道后,將鹿角立交主線局部上抬,形成本項目高架主線,解決過境交通。拓寬現(xiàn)狀天鹿大道作為地面輔路,服務(wù)于片區(qū)內(nèi)部交通。

項目起點接四橫線分流道,終點為樵坪山隧道至渝湘復(fù)線收費站,線路全長約4.7 km,全線共設(shè)平曲線5 處,最小平曲線半徑700 m,最小緩和曲線長80 m。全線含新建互通式立交1 座,改造立交1 座;全線含主線高架橋1 座,長3.0 km。圖6 為方案一平面圖。

圖6 方案一平面圖

4.4.2 縱斷面設(shè)計

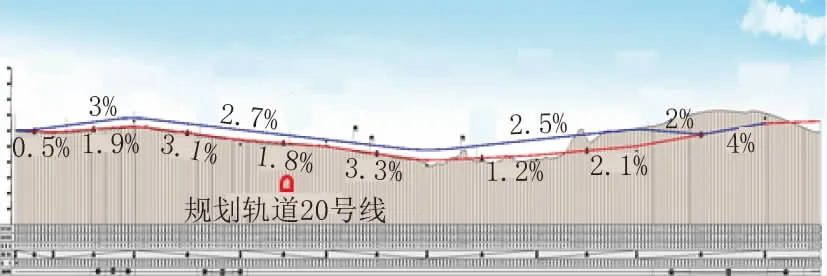

豎向主要控制因素有內(nèi)環(huán)快速、現(xiàn)狀天鹿大道、規(guī)劃軌道20 號線、沿線規(guī)劃路網(wǎng)、現(xiàn)狀高壓線及高壓鐵路、規(guī)劃鐵路及渝湘復(fù)線高速收費站等。在滿足規(guī)范及上跨既有道路、規(guī)劃軌道、鐵路凈空要求的條件下,充分考慮沿線地塊標(biāo)高的銜接及立交設(shè)置的要求。

主線全線共設(shè)置5 處變坡點,最大縱坡3.0%,最小縱坡0.5%,地面層最大縱坡3.3%,最小縱坡1.2%。主線高架層與地面輔路層豎向高差不小于10 m,保證地面層行車的舒適性及視野的開闊性。圖7 為方案一縱斷面圖。

圖7 方案一縱斷面圖

4.5 方案二:高架與地下分段為主路+ 地面輔路方案

4.5.1 平面設(shè)計

與方案一相比,方案二平面線形與方案一一致,主要區(qū)別在于:方案一主線全線均采用高架主路+地面輔路方案;方案二在起點段天鹿大道兩側(cè)建成區(qū)采用地下主路+ 地面輔路方案,以減小起點段對現(xiàn)狀居住小區(qū)的影響,終點段仍采用高架主路+ 地面輔路方案。 圖8 為方案二平面圖。

圖8 方案二平面圖

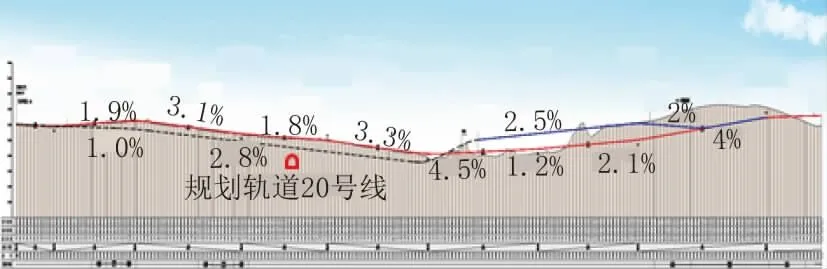

4.5.2 縱斷面設(shè)計

主線全線共設(shè)置5 處變坡點,最大縱坡4.5%,最小縱坡1.0%,地面層最大縱坡3.3%,最小縱坡1.2%。主線層與地面輔路層豎向高差不小于10 m,保證地面層行車的舒適性、視野的開闊性,以及地下通道的凈空及覆土要求。圖9 為方案二縱斷面圖。

圖9 方案二縱斷面圖

4.6 方案比選

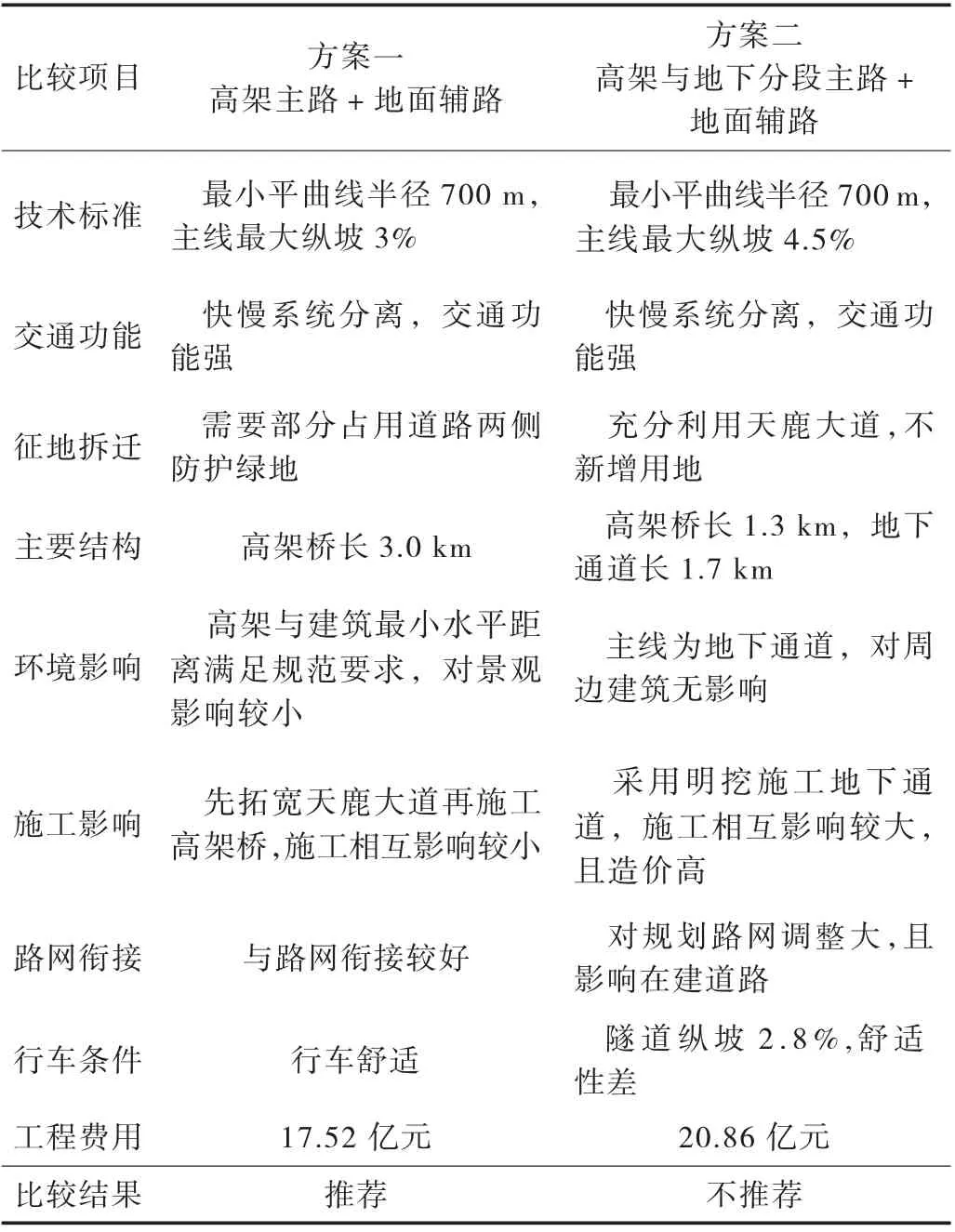

對兩個方案的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交通功能、施工影響及工程費用等進(jìn)行綜合比選分析(見表3)。方案一具有工程造價低、行車舒適性好、施工影響小、路網(wǎng)銜接好等優(yōu)點,綜合推薦方案一。

表3 方案比選表

4.7 立交設(shè)計[4-5]

4.7.1 鹿角立交

(1)立交功能定位

鹿角立交為四橫線分流道與內(nèi)環(huán)快速相交形成的立交,為快速路與快速路相交節(jié)點。立交定位為樞紐型立交。

(2)現(xiàn)狀鹿角立交

一方面,現(xiàn)狀鹿角立交為蝶形立交,立交兩環(huán)形匝道出入口多,交織嚴(yán)重,影響立交通行效率;另一方面,渝湘復(fù)線高速的接入及重慶東站的建設(shè),將使立交北方向和東方向的交通轉(zhuǎn)換量大幅增加,現(xiàn)狀立交北往東采用的環(huán)形匝道標(biāo)準(zhǔn)低,無法滿足未來交通增長需求。

(3)立交方案設(shè)計

四橫線分流道鹿角隧道項目接入后,將對該立交進(jìn)行改造。立交方案設(shè)計將北往東環(huán)形匝道改造為半定向匝道,立交通行能力大幅提升。

本項目高架接入后,將鹿角立交主線局部上抬,改造成高架主線,輔路仍與內(nèi)環(huán)快速形成單渦輪立交,在北側(cè)增設(shè)2 條立交匝道,實現(xiàn)本項目與內(nèi)環(huán)快速北側(cè)的交通轉(zhuǎn)換。

方案優(yōu)點在于充分利用原鹿角立交單渦輪立交型式,改造小,并較好地解決了該立交的主要交通流。圖10 為鹿角立交設(shè)計鳥瞰效果圖。

圖10 鹿角立交設(shè)計鳥瞰效果圖

4.7.2 張家院立交

(1)立交功能定位

縱三路為茶園組團(tuán)內(nèi)一條重要的南北向交通性主干路,與本項目相交形成張家院立交,為快速路與主干路相交形成的節(jié)點。立交定位為集散型立交。

(2)立交交通量預(yù)測分析

結(jié)合路網(wǎng)及交通量預(yù)測分析,立交主流向為本項目、縱三路直行方向交通。

主要轉(zhuǎn)向交通為本項目主城至重慶東站方向及重慶東站至本項目主城方向,次主要轉(zhuǎn)向交通為本項目繞城至重慶東站方向及重慶東站至本項目繞城方向,其余均為次要交通。

(3)立交方案設(shè)計

結(jié)合立交周邊用地及交通量預(yù)測結(jié)果,張家院立交采用快慢分離的“8”字形立交方案。

立交方案共3 層,最上層為本項目高架層,中間層為縱三路高架層,最下層為本項目輔路與縱三路輔路平交層,其中本項目高架層與縱三路高架層形成快轉(zhuǎn)快“8”字形立交。輔路平交層采用信號燈控制,經(jīng)交叉口轉(zhuǎn)換后再匯入主線。

立交方案布局緊湊,占地小,充分利用地形,構(gòu)建快慢系統(tǒng)分離的交通體系,提升立交通行能力。圖11 為張家院立交設(shè)計鳥瞰效果圖。

圖11 張家院立交設(shè)計鳥瞰效果圖

5 結(jié)語

綜上所述,隨著城市的建設(shè)與發(fā)展,城區(qū)建設(shè)條件日趨復(fù)雜,射線高速的進(jìn)城通道應(yīng)提前做好路幅、節(jié)點及相關(guān)建設(shè)條件的前期研究工作,確保后期射線高速進(jìn)城通道的建設(shè)條件及可實施性,以充分發(fā)揮射線高速的交通功能。